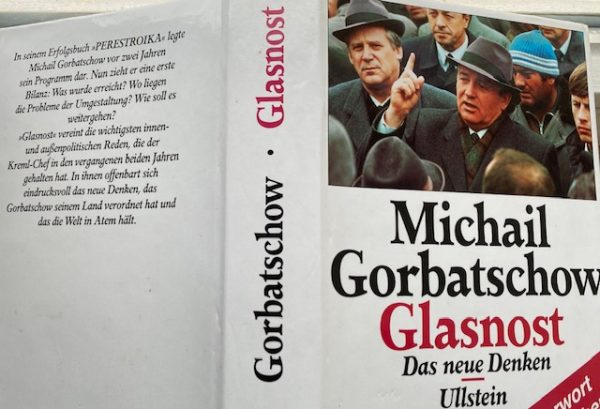

The extraordinary leadership of Michael Gorbatschow with his introduction and subsequent implementation of the principles of Perestroika and Glasnost has changed the lives of millions of people in Eastern Europe to the better. The independence of occupied countries became feasible. The aim to build a “socialist state based on law” (p. 86) and the belief in the power of the people without differentiation of what information is for all and what information is reserved to closed party circles and leadership were perceived as sweeping reforms. More than 25 years later there is little left over from these radical reforms. Putin and his narrow circles have locked in people and their freedom of expression again. The practice of Perestroika and Glasnost have been relegated to a distant dream again. (Image: book cover Gorbatschow).