Over centuries we have pondered how to bring more democracy into architecture. This very idea is different from designing parliaments or other democratic institutions like courts or the representation of executive power in a democracy. Bottom-up or direct participation, beyond the pseudo open participation in a competition for the chosen best design, could take the form of voting by and/or listening to the people before any realization. Rather than relying on the choice of elected representatives, we may envisage the observation of people’s choices. Such a kind of bottom-up approach has been chosen by Anna Jung and Lea Krueger who let persons chose, where they wanted to take a rest at the Kulturforum in Berlin by moving chairs to a specific place or a nearby location. Rather than yet another grand design people could freely choose their favorite niche for 1 or 2 chairs. Sometimes just looking for shadow next to a wall or under a tree, sometimes desperate for a little green spot. Democracy in architecture can simply mean to think architecture from the people’s perspective or an observed user’s experience. Democracy in architecture could resemble a bit more the internet revolution and think in terms of user interface, UX-design. With the construction of the “Berlin Modern” well under way, such green niches shall be appreciated by many people passing by and those who would like to rest for a while.

Bildquelle und

Bildquelle und

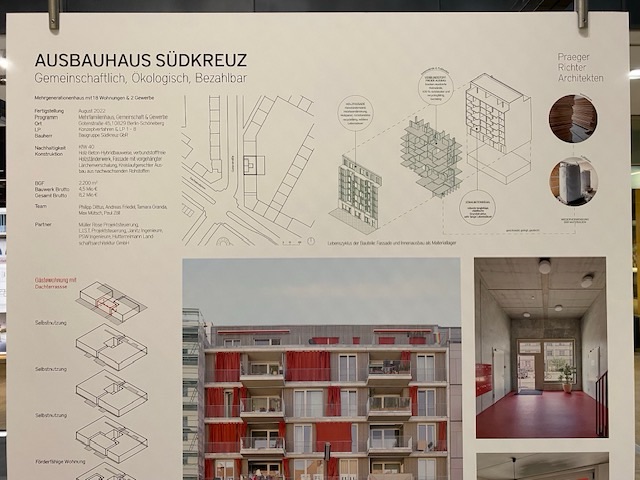

Die Nr. 1110 imaginierte eine naturbetonte Umsetzung, die die Technik visuell in den Hintergrund verschiebt. Sie setzt einen wichtigen Kontrapunkt zur Technikverliebtheit in den Nachbargebäuden. Worum geht es bei der Technik? Richtig, letztlich um den Menschen und seine Lebenswelten. „

Die Nr. 1110 imaginierte eine naturbetonte Umsetzung, die die Technik visuell in den Hintergrund verschiebt. Sie setzt einen wichtigen Kontrapunkt zur Technikverliebtheit in den Nachbargebäuden. Worum geht es bei der Technik? Richtig, letztlich um den Menschen und seine Lebenswelten. „