It is time to dig out our copies of Samuel Beckett. Jon Fosse refers his work back to a tradition of Samuel Beckett. It is interesting to re-read some of the plays of Beckett. The famous “Waiting for Godot” or “Endgame” figure prominently on the reading list and theatres even today. Laura Salisbury (2012) honours Beckett in devoting a book on Beckett with the subtitle: Laughing matters, comic timing. She refers to a tradition founded by Aristotle: “man is the only animal that laughs”. Even in the most horrible scenarios of war and suffering, the human brain brings up thoughts containing jokes. Laughing makes us a part of the human species. Humour then becomes the “locus and limit of the human” (Salisbury, p. 4).

It is obvious that the basic problem of jokes like most of our communication has a “sender” versus “receiver” problem. People just do not have the same sense of humor in many instances. We might even go as far as stating that a person feels at home, if cracking a joke is readily understood by surrounding people. Test your cross-cultural competence by trying and sharing laughter. It is hard to do.

Beckett succeeds in a formidable way on a philosophical level even to bridge cultures and spread his way to look at the world from a meta-perspective.

Waiting … for what? Endgame … what is the game? Is it a game? These are laughing matters. Not for all, but for many on the way, trying to learn about existential matters that define humanity.

Through choices Samuel Beckett made in his lifetime, it becomes clear that he did not shun away from the most existential choices. In World War II he joined the French resistance movement and risked his life to save our laughter. Jon Fosse appears in the footsteps of Beckett, who decided to seek the silence and remoteness to develop his work for years also in the tiny village of “Ussy sur Marne” near Meaux and a bit further away, from Paris.

In Beckett’s own words he defines what a comic spirit is;

“comic spirit: oscillation between equilibrium and lack of it” (Salisbury, p.20), referring back to Racine and Molière. It is a social skill and it is not always easy to master, like for example to suppress laughter. Aging might play additional tricks on us (reduced strength of affect inhibition). There is a cognitive element in laughter, but also an affective and a spontaneous mix of reactions.

Affect inhibition is linked to the ability to resist spontaneous impulses like laughter.

Resisting impusles, but also resistance on a philisophical kind is in Beckett’s work “a resistance to the given world, while nevertheless displaying all its violent administrations;”. (Salisbury, p.172-3). In asking what remains after we abandon belief makes it necessary to foster a resistance to brutal deviance from humanity. Laughing may matter here more than we might want to acknowledge.

Source: Salisbury, Laura (2015). Samuel Beckett: laughing matters, comic timing. Edinburgh : Edinburgh University Press.

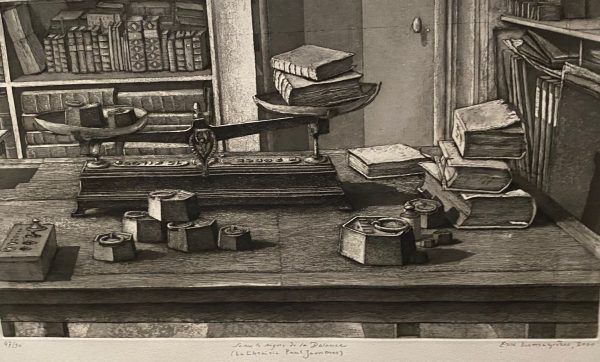

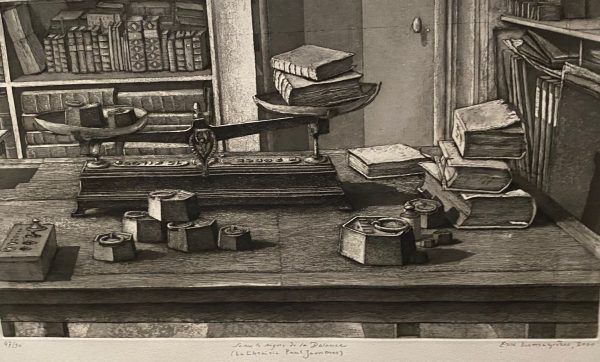

Image: extrait Eric Desmasière, 2000 Sous le signe de la balance.

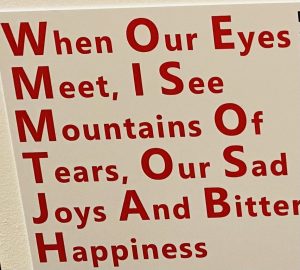

Even mastering tears or the delayed unmastered tears give rise to ample drama. Have you found a poet or author to whom you relate through the sorrows s/he expresses? Reading itself is a process of mastering tears due to the possibility to go through a wide spread of negative and positive emotions.

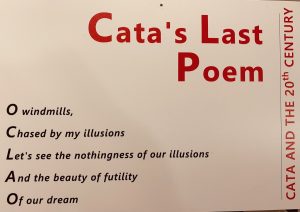

Even mastering tears or the delayed unmastered tears give rise to ample drama. Have you found a poet or author to whom you relate through the sorrows s/he expresses? Reading itself is a process of mastering tears due to the possibility to go through a wide spread of negative and positive emotions. Hardly any traces in the internet of her writings in English make her even more of a local hero and an early female role model. The windmills are powered by the nothingness of our illusions. The beauty of futility is revealed in our dream. She puts it so much better. The biography and work of

Hardly any traces in the internet of her writings in English make her even more of a local hero and an early female role model. The windmills are powered by the nothingness of our illusions. The beauty of futility is revealed in our dream. She puts it so much better. The biography and work of