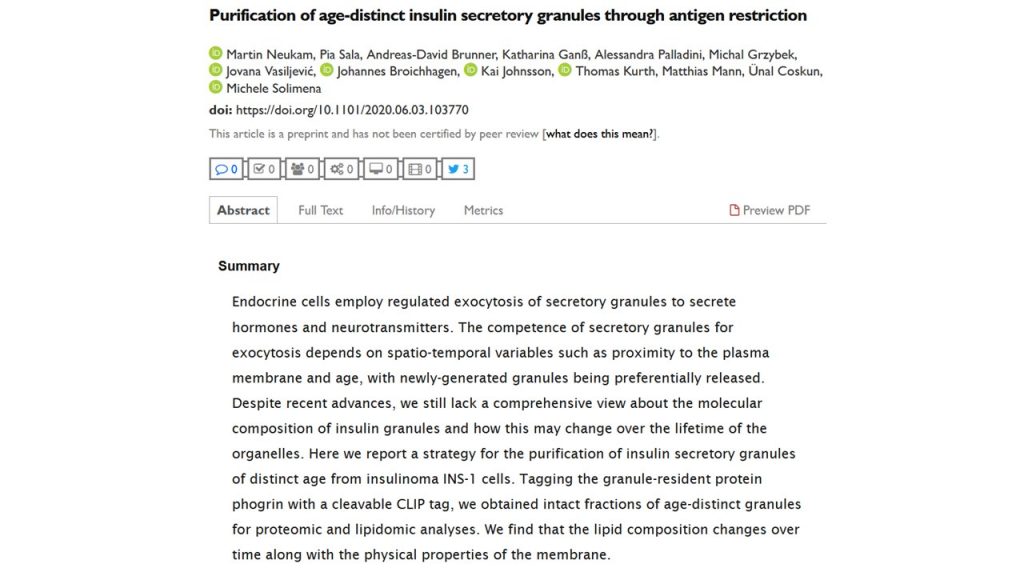

Universitäten und Forschungsinstitute leben weitgehend von öffentlichen Geldern. Das bringt eine Verpflichtung mit sich, das Wissen auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Zeiss Großplanetarium in Berlin ist ein Ort, der diese Aufgabe in den Gründungsstatuten trägt. In Kooperation mit beispielsweise dem Campus Berlin-Buch mit seinen vielfältigen Forschungsinstituten werden in einer Vortragsreihe wichtige Erkenntnisse für eine breite Öffentlichkeit vorgestellt. Nur so kann die politische Zustimmung und ethische Abwägung gewährleistet werden, warum Tierversuche (meistens an Mäusen) in einigen Bereichen schwer verzichtbar sind. Damit wir den Alterungsprozess auch beim Menschen besser verstehen, braucht es immer feinere Darstellungsweisen wo und wie sich Eiweiße an den unterschiedlichsten Stellen im Körper anlagern. Bei Alzheimer finden wir die Ablagerungen in bestimmten Arealen im Gehirn. Dr. Johannes Broichhagen hat im Auftakt zu der Reihe „Neue Wege in der Biomedizin“ Arbeiten aus seinem Labor vorgestellt. Wenn wir Alzheimer eindämmen wollen, müssen wir den Proteintransport im Körper besser verstehen und abbilden können. Das verlangt verbesserte Methoden, um die Proteine darstellen zu können. Die Ablagerung im Gehirn kann vielleicht nicht komplett verhindert werden, aber eventuell hilft bereits eine „Umlenkung“ der schädlichen Proteine. Dazu müssen wir die Transportwege besser verstehen. Wir brauchen dazu 4D Beobachtungen, anstelle der bekannten 2D- oder 3D-Bilder von Gehirnscans. Die Fortschritte sind rasant. Der Wissensdialog nimmt uns mit auf die Wissenschaftsreise. Ein Motivation für viele Jugendliche und Studierende ergab sich aus der anschließenden Diskussion mit beeindruckendem biologischem und chemischem Wissen der Fragenden. So gelingt Wissensdialog für alle Beteiligte. (Image Clip from preprint)

Lebensverhältnisse

Wie weit sind wir mit der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West im Jahre 33 der Wiedervereinigung. Berlin liegt ja immer noch mitten im Osten der Republik. Da sollten sich im Osten der Stadt die Veränderungen seit der Wende bis zur Zeitenwende 2022 studieren lassen. Gebaut wurde viel. Das war, was viele vergessen haben, für Personen, die in der Nähe wohnen oft eine ziemliche Belastung. Wenn die Gebäude oder Infrastruktur dann endlich errichtet sind, denken wir, jetzt kehrt der Alltag wieder ein. Doch das ist oft weit gefehlt. Nehmen wir mal als Beispiel den neuen Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin Nord. Alles neu, ein paar undichte Stellen am Dach, sonst funktioniert der Umsteigebahnhof recht reibungslos. Ein großes Einkaufszentrum in der Nähe mit den üblichen großen Handelsketten. Im Bahnhof wird der Reisende mit McDonalds Fastfood und einem Biomarkt empfangen. Das sieht eher nach Westen aus. Es gibt sogar keine Currywurst mehr in der Bahnhofshalle. Kulturschock für einige. Dazu noch die Abfahrten mit internationaler Destination jenseits der sowjetischen Großfamilie der kommunistisch verbundenen Länder.

Fotos können diese Eindrücke oft besser verdeutlichen als viel Text. Daher die kleine Bildergalerie mit Eindrücken aus dem Oktober 2023 nahe Berlin Gesundbrunnen. Das Einigungsdenkmal aus dem Jahr 1967 steht auf dem Flakturm im Park direkt am Bahnhof. Es bleibt noch viel zu tun bis die Teile wirklich zusammengewachsen sind und vergleichbare Lebensverhältnisse erreicht sind.

Landtagswahlen

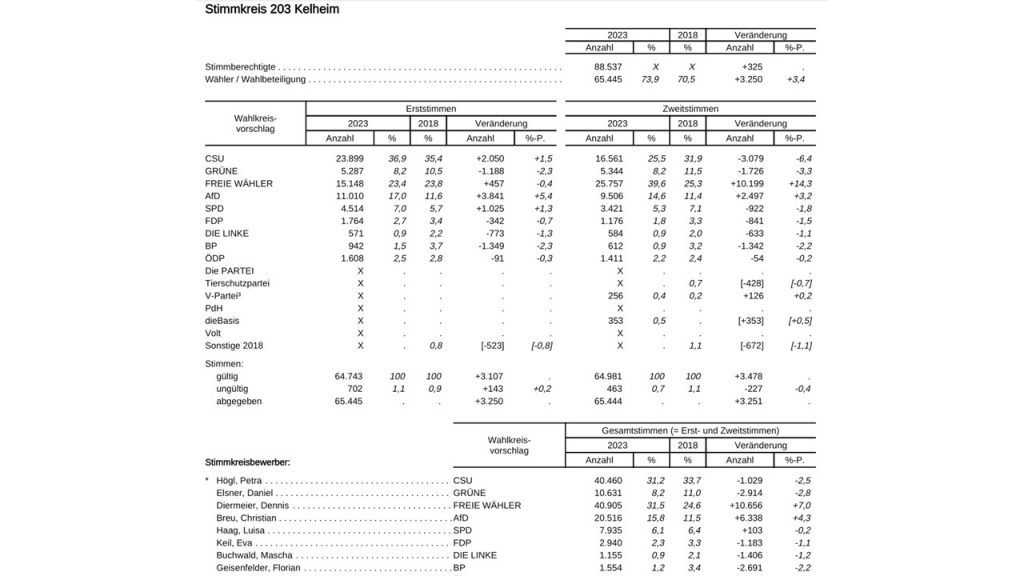

Bayern und Hessen haben am 8.10.2023 ihre Landtage gewählt. Hessen erreichte eine Wahlbeteiligung von 66%, Bayern 73%. Das ist ein erheblicher Unterschied. 7 Prozentpunkte als Differenz warten auf Erläuterungen. Ein stark polarisierender Wahlkampf mobilisiert Wählende aus allen politischen Lagern. Positionierung dafür oder dagegen lassen mehr Leute zu den Wahlurnen gehen. Selbstverständlich gibt es auch diejenigen, die sich etwas angewidert von dem Spektakel abwenden. In Bayern war mehr deftiges Schenkelklopfen und öffentliches Abwatschen zu beobachten. Das hat wohl das Wahlvolk ermuntert, mit dem Wahlzettel an dem Wahlkampf aktiver teilzunehmen. Das gehört zum demokratischen Wettstreit dazu. Bedenklich sind jedoch Abstimmungsergebnisse, die nur noch wenig pluralistische Meinungsvielfalt aufzeigen.

Relativ einmalig und erschreckend zugleich ist das Ergebnis im Wahlkreis Kelheim. CSU, AFD und FW gemeinsam vereinen ca 80% der abgegebenen Zweitstimmen auf sich. Da sollten wir öfters genauer hinsehen, was da los ist. Einzelne Provinzen in Bundesländern haben mittlerweile diametral entgegengesetzte politische Tendenzen. Die Debatte verschärft sich. Dabei brauchen wir doch angesichts der vielfältigen internationalen Krisen mehr denn je Einigkeit und Recht und Freiheit, aber eben auch Meinungsvielfalt. Historisch waren tragische politische Fehler nicht mehr weit weg, wenn das Spektrum der Parteien allzu eingeschränkt daherkommt. Es braucht schon wieder Mut, um in einigen Regionen für eine vom allzu dominierenden Meinungsbild und für eine abweichende Meinung einzustehen.

Bauer

Ein Bauer im Schachspiel kann spielentscheidend sein. Ist der Bauer erst einmal jenseits der gegnerischen Angriffs- und Verteidigungslinien am Ende des Schachbretts angekommen, kann er in die Figur seiner Wahl eingetauscht werden. Wir sollten den Bauer also nicht in seiner Bedeutung unterschätzen. Das trifft auch auf Fritz Bauer zu. Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, Mitbegründer der Zeitschrift Kritische Justiz, hat die deutsche Justiz in besonderem Maße herausgefordert. Durch seine Anklagen hat er viele der aus der NS-Zeit belasteten Richter angeklagt und entschieden an der Verfolgung und Verurteilung von Adolf Eichmann mitgewirkt.

Dieter Schenk hat in seiner Dokumentation und einem fiktiven Interview eines Journalisten mit Fritz Bauer die Persönlichkeit anhand seiner Schriften und Interviews lebendig als Theaterstück inszeniert. Bereits 2x in Polen aufgeführt, hat die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.V. zu ihrem 50. Jubiläum zusammen mit dem Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter, Landesverband Brandenburg und Berlin dieses Werk im Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg zur Aufführung gebracht. Frank-Walter Steinmeier hat die Arbeit von Fritz Bauer mit folgenden Worten gewürdigt: … vielmehr ging es Fritz Bauer darum, die Deutschen zu immunisieren, sie vor einem erneuten Rückfall in die Barbarei zu schützen.“ Das ist heute noch genauso wichtig wie in der Vergangenheit. Der historische Gerichtssaal des OVG BB in der Hardenbergstraße in Berlin bot dafür eine eindrucksvolle Kulisse. So voll war der Saal noch selten, betonte der Hausherr. Den Besuchenden  viel sicherlich auch die Gedenktafel mit den Namen der von den Nazis entlassenen Richter auf dem Weg zum Plenarsaal im Treppenhaus auf.

viel sicherlich auch die Gedenktafel mit den Namen der von den Nazis entlassenen Richter auf dem Weg zum Plenarsaal im Treppenhaus auf.

Eine stille Anklage richtete sich in dieser Veranstaltung eben auch in Richtung Polen, die Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Richterinnen und Richter zu gewährleisten. Deutschland hat sich historisch viel Schuld aufgeladen, umso mehr Verantwortung haben wir jetzt, uns für diese wichtigen Grundrechtsprinzipien einzusetzen. Der Verein „Gegen Vergessen, Für Demokratie e.V.“ soll als Ko-Organisator unbedingt mitgenannt werden. Hans-Josef Schöneberger und Uwe Neumann als Schauspieler und Ian Melrose mit seinen Intermezzi auf der Gitarre haben eine tief beeindruckende Atmosphäre geschaffen. Es wurde klar, dass Recht, selbst Verwaltungsrecht viel mit Streitigkeiten verbunden ist. Die Befriedungsfunktion des Rechts wirkt oft erst über Generationen hinweg.

Ich wäre gespannt zu wissen, in welche Schachfigur sich Fritz Bauer am anderen Ende des Schachbretts hätte eintauschen lassen. Mein Tipp, vielleicht als Turm wichtige horizontale und vertikale Linien besetzen oder doch ein Springer, der nicht einfach zu berechnende Sprünge leisten kann. Von einigen seiner Verehrenden wird er auch als König gehandelt, der allerdings, wegen seiner Verwundbarkeit, oft anscheinend ohnmächtig im Zusammenspiel mit den anderen starken Figuren agierte.

Smart watch

Das Handgelenk hat noch viel Platz für elektronische Geräte. Vom preiswerten Schrittzähler bis zur smart watch und intelligenten Armreifen oder sogar Ringen gibt es dort viel Potential für Innovation. Jenseits der Schritte werden mittels vielfältiger Sensoren eine Fülle von Daten erfasst. Datenschützer erschaudern geradezu. Das Potential für medizinische und soziologische Auswertungen dieser Daten ist immens. Vergleichbar mit einer elektronischen Waage, die Knochenmasse, Wasser und Muskeln erfasst erlauben die smarten Uhren noch mit Ungenauigkeiten, aber stetig besser werdend, kardiologische Werte und Schlafrhythmus zu erfassen.

Mit Daten von tausenden bald Millionen Datenlieferanten lassen sich wichtige Studien zur Früherkennung von Gesundheitsrisiken durchführen. Plötzlicher Herzstillstand ist eines der immer noch wenig aufgeklärten Phänomene. Die Studie im LANCET digital health hat solche Daten ausgewertet und kommt zu der Schlussfolgerung, dass dyspnoea für Frauen und Männer der größten Risikofaktoren darstellt. Für Frauen wird Entwarnung gegeben für Diaphoresis, exzessives Schwitzen, aber nicht für Männer. Letztere sollten Schmerzen in der Brust ebenfalls ernst nehmen. Daten sammeln kann durchaus Leben retten.

Dennoch droht dem Gesundheitswesen eventuell eine Welle an falsch positiven Selbsteinweisungen in der Notaufnahme der Krankenhäuser. Darauf sind wir noch wenig vorbereitet, inklusive der möglichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen. “Big brothers are smart watching you”. Müssen Ärzte die smarte Evidenz berücksichtigen, etwa so wie eine Patientenverfügung? Was wenn plötzlich der Notarzt unaufgefordert an der Tür klingelt? Wer hat meine Uhr gehackt, … , singt das Paulchen Panther jetzt.

Reformation

Die Reformation vor 500 Jahren war fantastisch. Die schweizer Stadt Chur hat dabei ihre eigene 500 Jahr Gedenken und Geschichte der Reformation. Jetzt steht uns die Reformation der Reformation bevor. Wie wird die aussehen? In einer kleinen Kirche im Kanton Graubünden, nein diese Geschichte beginnt mal nicht im Stall, steht bereits eine Orgel im Zentrum des kirchlichen Geschehens hinter dem Taufbecken. Vor 7 Jahren spielte selbst ein Mitglied der Berliner Philharmoniker, Albrecht Mayer, ein Kammerkonzert dort. Musikalische Aufführungen oder kleine Theaterstücke,wie Krippenspiele zu Weihnachten kennen die meisten, aber wer kann die historischen Kulturgüter innerhalb einer Kirche noch erkennen und ihre Bedeutung im historischen Kontext erklären. Ein Taufbecken ist schon eine krasse Idee, umrahmt von diesen finsteren Bildern und oft Fenstern.

Die Reformation der Reformation beginnt vielleicht mit dem Öffnen und der musealen oder musikalischen Verwendung, das heißt Erfahren und Erläutern der Architektur sowie des Licht-, Klang- und Raumerlebnisses im historischen Ort. Die angebotenen Weiterbildungen zum Kirchenführer mit Denkmalschutzkomponente sind ein innovatives und zukunftsweisendes Konzept. Es könnte viel kirchliches Personal auf die Reformation der Reformation vorbereiten und weitere Interessierte ansprechen. Die Banken haben zuerst ihre Filialen brutal aus dem ländlichen Raum abgezogen. Bei den kirchlichen Vertretern hoffen wir auf eine menschenwürdigere Reformation der Reformation.

Lebenserwartung

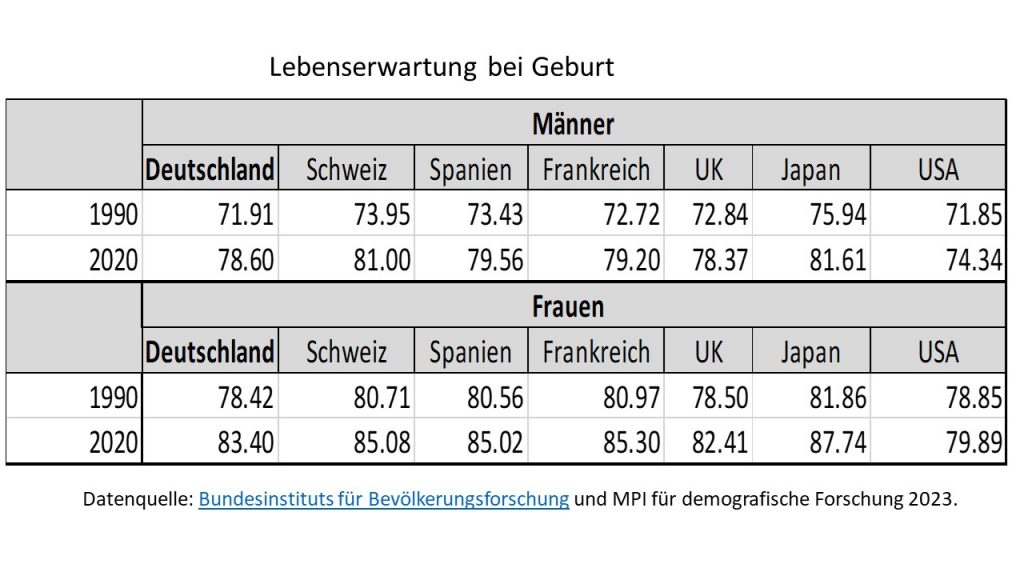

Die Lebenserwartung ist in Deutschland trotz überdurchschnittlicher Ausgaben des Gesundheitssystems nur unterdurchschnittlich. Das ist die Schlussfolgerung der Pressemitteilung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Der Mortalitätsforscher Pavel Grigoriev führt das auf die besonders bei Männern (50-64) erhöhten Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Eine gesunde Lebensweise ist dabei ursächlich für eine längere Lebenserwartung. Walking und Ernährung spielen eine große Rolle bei der gesunden Lebensweise. Also Auto stehen lassen und öfters selber Essen zubereiten. Klingt doch einfach, berufliche und schulische Voraussetzungen dazu fehlen aber weitestgehend in Deutschland. Zu viele Süßgetränke verstärken die ungesunde Lebensweise. Das wissen wir eigentlich lange. Dennoch fällt es schwer, solche Routinen in den Alltag zu integrieren.

An der Tatsache eines überteuerten Krankensystems im Vergleich zu unseren Nachbarländern werden wir ebenfalls arbeiten müssen. Prävention, statt hochtechnisierte Versorgung in häufigen Krankheitsfällen ist die einfache Lösung. Jede Autoversicherung bietet hohe Schadensfreiheitsrabatte für mehrjähriges Unfallfreies Fahren. In der Krankenversicherung könnte das stärkere Berücksichtigung finden.

Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz könnte ebenfalls durch eine stärkere Beteiligung der unternehmerischen Verantwortung herangezogen werden. Arbeitnehmende im Arbeitsprozess verschleißen und dann die Gesellschaft die höheren Kosten tragen lassen, ist ein unfairer Deal. Große Baustellen warten darauf, angepackt zu werden. Anhand der Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und des MPI für demografische Forschung lässt sich der Fortschritt der Lebenserwartung seit 30 Jahren aufzeigen. Die 4-6 Jahre längere Lebenserwartung der Frauen gibt zu denken. Daran hat sich über die Jahrzehnte wenig geändert. Die Männer haben zumindest ein klein wenig aufgeholt oder sollten wir sagen, dazugelernt.

Shake Hands

Shaking Hands, like rubbing noses or kissing cheeks are social practices you will have to master depending on which society you live in. After the Covid-19 crisis we have become more careful to shake hands or exchanges of touching another person. The handshake has another medical function as well. If we are approaching eachother to shake hands, we prepare our handgrip mentally and physically.

It is exactly the strength of the handgrip, which serves as measure of another person’s health. Believe it or not, your handgrip is telling a lot about your general muscle strength. Of course, it is possible to conceal the true strength, but most people seem to have an intuitive handgrip with less mentally controlled strength of application. Medical studies mostly confirm the correlation of handgrip strength and frailty in older persons, predominantly for women. The conclusions of these studies lead us to a preventive approach of exercising your hand grip strength and other muscles in order to reduce frailty and to increase even life expectancy. After Covid-19 we should return to shaking hands more forcefully than ever before. Exercising by shaking hands with yourself or shaking your foot with your hand as alternative are fun exercises. The scientifically confounding effect of laughing while exercising might additionally cheer you up. Balance and joy are additional features of a healthy longevity. (Image: Extrait from Degas, copyright BnF, 2023)

Source: Santos S and Paúl C. Handgrip Strength and the Perceived Risk of Institutionalization, Hospitalization and Death. Journal of Fam Med. 2022; 9(4): 1302.

See Wasser

Der Bericht der europäischen Umweltagentur 2023 beschreibt eine durchschnittlich gute Wasserqualität der Seen in der EU (Link). Die Aufmerksamkeit für das Baden in den Seen und als touristisch wertvolle Naherholungsgebiete haben die Beachtung in den letzten Jahren wieder steigen lassen. Das ging leider oft auf Kosten der zu Wasserstraßen ausgebauten fließenden Gewässern. Dort befanden sich bis vor einigen Jahren noch vielerorts Flussbäder. Das war früher riskant und ist heute eigentlich größtenteils verboten. Wieder etwas, das wir dem Wirtschaftswachstum geopfert haben. Mehr Wirtschaftswachstum erscheint statistisch sinnvoll, mehr Lebensqualität hat das aber nicht immer mitsichgebracht.

2P2R

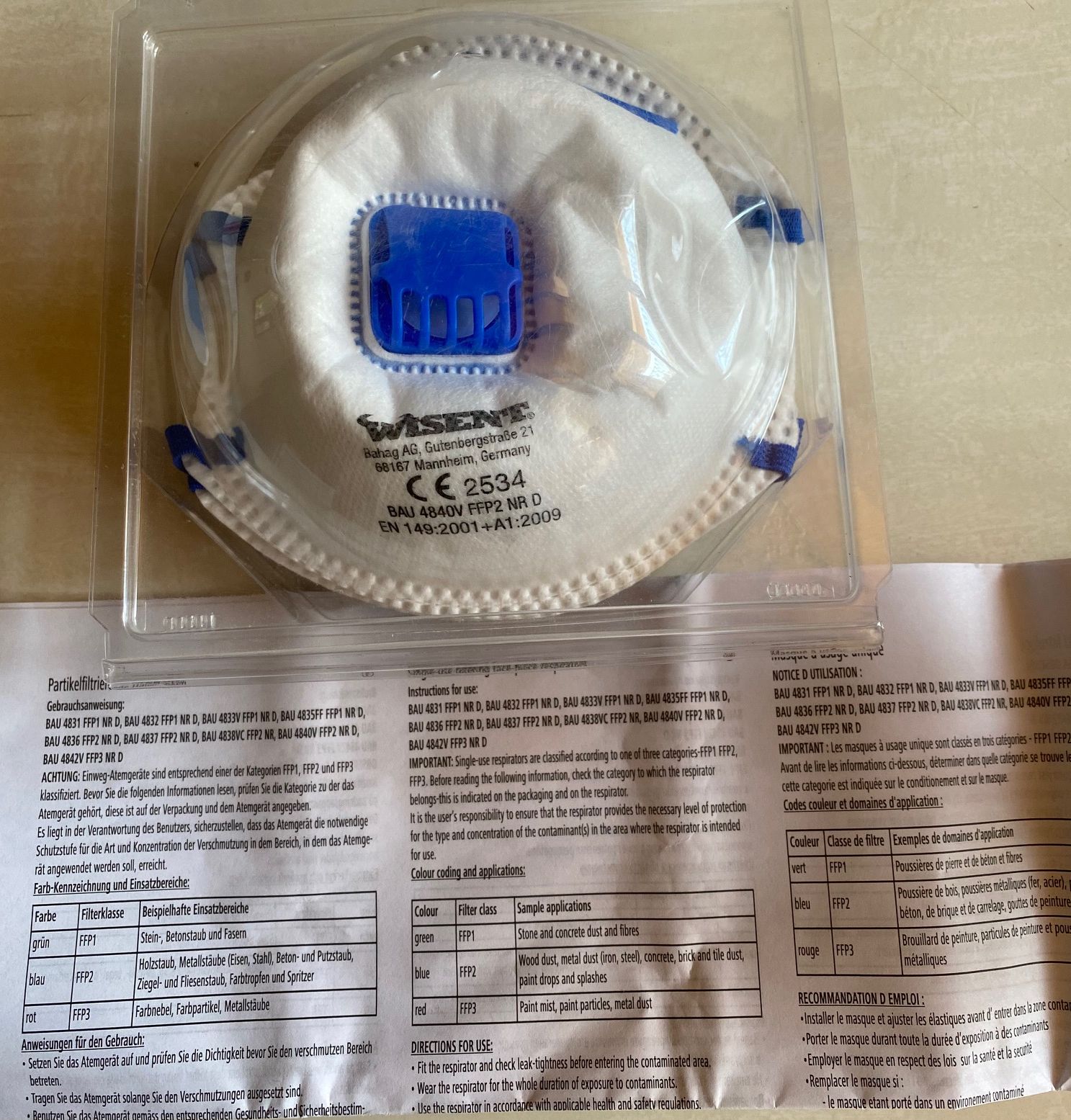

2 Pinot 2 Riesling. That could be the long version of 2P2R. However, this far from (politically) correct. The not-joking scientific medical journal “The Lancet” (Vol.401 Nr 10391) has next to the article on “Laughter is the best medicine” coping with trauma, the serious matter of how best to deal with pandemics. Remember 2P2R as the important lesson from the pandemic. Prevention, preparedness, response, and recovery (2P2R) are key. And don’t forget about primary health care or essential (medical and other) workers. This is, in short, the message from Arush Lal and Nina Schwalbe (Paper Link). Lots of social topics involved in this correspondence from the authors. Prevention is a big issue and, as in the health system, fighting continuously for sufficient resources. Prevention is in most cases less costly than curing a disease. Preparedness has direct costs. Masks and ventilators need to be produced, stored and monitored in their functionalities. Response has to be immediate, masks in China a important but do not allow us to respond fast to local emergencies. Recovery can be long and costly as well, just as we learn from Long-COVID patients.

Now we need to define properly what is included in primary health care. Medical doctors, nurses and technicians of hospitals have to reach patients and hospitals in pandemics or need child care, food etc. and, maybe, also laughter to avoid trauma. Remember 2P2R, but best in company with your loved ones, but not on your own.

Sei ganz ruhig

Sei ganz ruhig. So heißt das kurze Gedicht von Angela Krauß und auch die erste Zeile. Es hat mich seit einiger Zeit schon begleitet.

Gerade der Eintrag zum Himalaya und den Besteigenden des Mount Everest hat mir die Zeilen erneut in Erinnerung gebracht. Für einige wenige besteht das Leben immer noch aus Sensationen. Immer höher, immer weiter, immer schneller. Dabei wissen wir, unser Planet hält das nicht aus.

Unsere Einkaufsmeilen suggerieren uns ein Übermaß an verpassten Gelegenheiten, wenn wir jetzt nicht zugreifen. FOMO (fear of missing out) ist allgegenwärtig und ein viel zu erfolgreiches Marketingkonzept, dem sich kaum eine Person entziehen kann. Die Selbsteinschätzung der Zeit, die uns verbleibt bis zum Tod (perceived time till death) oder unseres spezifischen Sterblichkeitsrisikos bezüglich Vermeidbarkeit oder allgemeinem Risiko, beeinflusst „unbewusst“ unser Verhalten. In Vergangenheit verhaftet sein, ist keine Lösung. Das Leben wird vorwärts gelebt, und rückblickend verstanden.

Bei einem gelegentlichen Rückblick wird vielen bewusst, es hat sich viel angesammelt (nicht nur im Keller). Aber mehr, muss es nicht werden, anders schon, besser vielleicht. Als Hommage an Angela Krauß mal ein 7-Zeiler, beeinflusst von der Konferenz im Europäischen Parlament „Beyond Growth“ im Mai 2023. Ruhig werden und ruhig bleiben, sollten wir beständig versuchen. Klein- statt Großschreibung, flache Hierarchien, Gleichstellung bei Wörtern und Sätzen. Warum noch Satzzeichen? Denk dir deine Welt, wiedewiede wie sie dir gefällt.

bleib ruhig

bleib einfach ruhig

la vie est belle tel quel

hab keine angst was zu verpassen

es bleiben jahre zu verweilen

schau mal umher

da ist viel

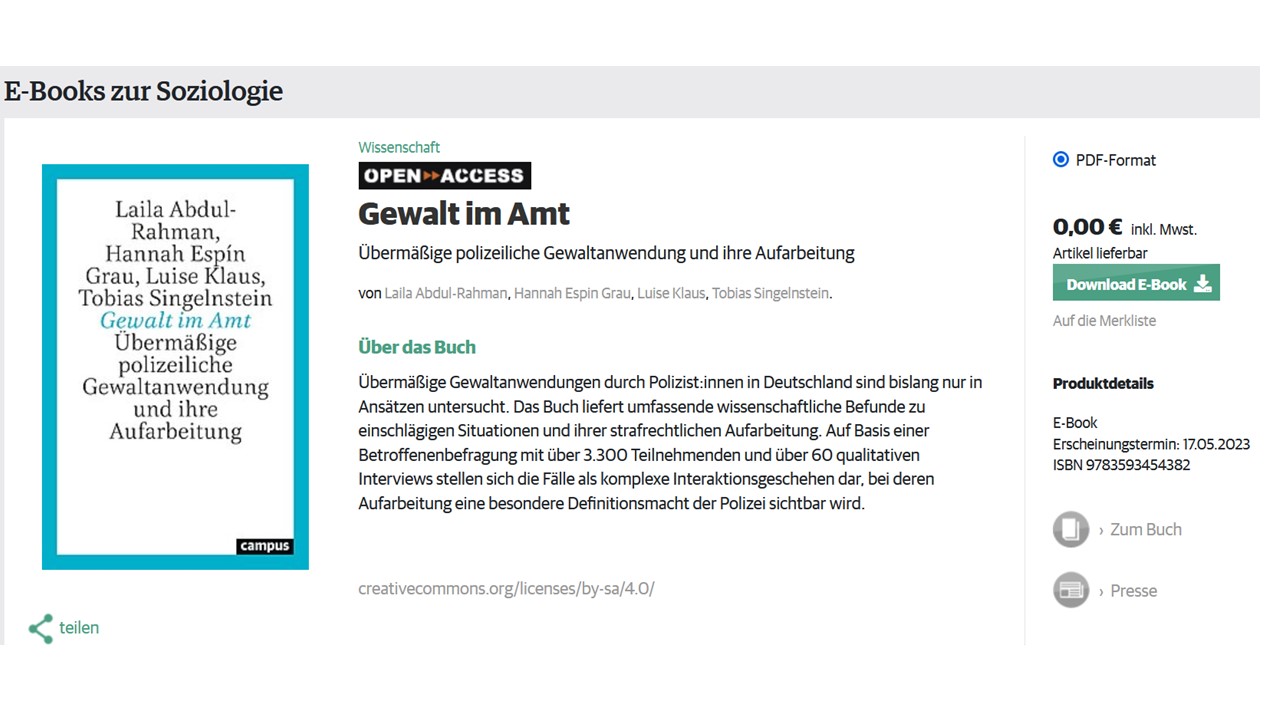

Gewaltmonopol

Für Demokratien ist die Frage des Gewaltmonopols eine sehr entscheidende Frage. In gleichem Atemzug muss dabei die demokratische Kontrolle dieses Monopols gewährleistet sein. Verfassungsrecht in Demokratien ist darin eindeutig. Lediglich die Praxis des Rechts gestaltet sich oft schwierig und durchaus wechselhaft. Die Studie von Laila Abdul-Rahman, Hannah Espin Grau, Luise Klaus und Tobias Singelnstein (2023 bei Campus kostenlos downloadbar) greift das wichtige Thema mit einer repräsentativen Studie von 3300 Opfern polizeilicher Gewalt in Deutschland auf (Zusammenfassung). Anders als im amerikanischen Raum fehlt bei uns bisher die Berücksichtigung von Rassismus und räumlicher Verortung in der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Geschehens. Das Interaktionsgeschehen oder Eskalationsstufen (S. 31) bieten einen weiteren Ansatzpunkt zukunftsweisend präventiv tätig zu werden. Die Aussetzung der Strafverfahren gegen Polizeibedienstete wegen Gewaltausübung (Körperverletzung) ist mit 93% aller Fälle außerordentlich hoch. Das Kapitel 8 (S. 307ff.) über die strafjustizielle Aufarbeitung offenbart die Randbedingungen der justiziellen Verfahrensweisen.

Das Gewaltmonopol darf nicht in Frage gestellt werden, aber sobald Gewalt des Monopolisten unverhältnismäßig und rechtsstaatlich ungenügend kontrolliert wird, kommt eine politische Gewaltenteilung langsam ins Wanken. Die wehrhafte Demokratie braucht Polizeigewalt, um beispielsweise das Demonstrationsrecht durchzusetzen oder öffentliche Veranstaltungen zu sichern. Aber die Exzesse polizeilicher Gewalt müssen geahndet werden. Solche Anklagen finden wir in England anlässlich der Krönungsfeier, in Frankreich bei Streiks oder Fußballspielen oder in Belgien bei Gipfeltreffen oder Räumungen von Flüchtlingslagern. Das ist keine Randnotiz. Friedlicher Protest ist wesentlicher Bestandteil von Demokratien. Einschüchterung durch Gewaltanwendung ist Teil der dunkelsten Kapitel und muss entschieden unterbunden werden im Friedensprojekt Europa.

Design Start-up

Es war wieder Designmesse. Klein, aber fein, in Berlin in den KantGaragen. Die Location weckt schon Hoffnung auf Experimentelles, Garagenhaftes, Handwerkliches. Das bringt Abwechslung in die sonstige, glitzernde Shoppingwelt. Das renovierte und entgiftete Parkhaus erlaubt einen Rundgang über mehrere Etagen, vorbei an Galerien und Ständen von DesignerInnen. Es macht sich eine anregende Brise von erfrischenden Ideen breit. Von Design im Raum mit Leuchten und Möbeln über Design von Mode und Schmuck lässt sich viel Schickes finden. Blickfang, samt Blickfang Akademie haben es geschafft, die Mini-messe in den KantGaragen zu etablieren. Es kann sogar Eintritt verlangt werden. Eine weitere Begleitung der Neuen auf dem Markt wird oft nötig sein, denn selbst gute Innovationen sind meistens keine Selbstläufer. Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, es bleibt meist auch ein Verdrängungsprozess.

Die großen, vielfach schließenden Kaufhäuser in den Innenstädten spüren besonders die Konkurrenz der individualisierenden DesignerInnen mit ihren einzigartig anmutenden Realisationen. Singuläre Kauferlebnisse auf solchen Messen, in stilvollem Ambiente, selbst in einem alten Parkhaus sind, allem Anschein nach, ein Erfolgsrezept. Start-up statt Close-down schafft viele erfüllende Arbeitsplätze. Gute Arbeit wird nicht aussterben, sondern durchstarten.

Indigo Waves

„Indigo“ is an almost mystical colour. Its deep blue nature refers to profoundness and in combination with oceans to a surprisingly still largely unexplored world of biodiversity. Additionally, in association with endlessly forthcoming and retreating waves, indigo reveals its many possible shades. Oceans separate or link continents and it is this feature of Oceans which is explored in the exposition “Indigo Waves and Other Stories” (Gropiusbau). Beyond our all to common focus on the transatlantic relationships, “Indigo Waves” explores the links between the African and Asian continents. Embarking on a new narrative for the Afrasian Sea, i.e. the Indian Ocean, we are taken to new horizons through the continuous challenge to our value systems, comprehension of art, poetry or culture more generally. The exposition, through multiple challenges, succeeds in displacing us into the context of other perspectives. Following Oscar Murillo, imagine to view the water roses from Claude Monet (Les Nymphéas) from below the surface. What do you expect? In Europe? Near a barrier reef in the Indian Ocean? Beauty is often not visible at first sight, yet it is co-determined by the currents that build and potentially destroy it (compare photo from exhibition below). The balance of social ecosystems is easily messed-up just like the beauty of ecosystems in nature. “Indigo Waves and other stories” tells us other versions of the colonial stories most of our history books told us for centuries. It is an eye-opening exposition, but probably not the way we expect. Following a poem towards the end of the exhibition by Tishani Doshi “Do not go out in the storm”, we are drawn into the ambiguity of our existence irrespective of the continent of origin. Jack Beng-Thi preserves a poem from Jean Joseph Rabearivelo in his artistic book creation and installation to bring to light “indigo waves”. “vos yeux clignotent dans l’azur, et je les appelle : étoiles. ” (Translated suggestion: “your eyes blink in the blue sky, and I call them: stars).

Archer

The Archer is a recurrent topic in art. We find lots of examples around in Berlin just as in front of the National Gallery. Historical references are manifold, too. The exhibition in the Martin-Gropius-Bau with works by Daniel Boyd adds temporarily 3 paintings. But wait, beyond this shared anthropological phenomenon across continents, this exhibition challenges our western, imperialist perspective on human existence.

Please take of your shoes, at first entry into the museum entry hall. Unsettling for most of us, we are continuously confronted with our narrow perspectives on perceptions. Poetics, philosophies, perceptions and cultures are all to easily classified and devalued.

This exhibition achieves to surpass our traditional western concept and empathy for land, room, light, air and water. Eurocentric narratives still dominate the world of art and art history. Daniel Boyd manages to unsettle this through his relentless effort to differentiate from this narrow perspective. Aiming for a difficult to accomplish solidarity across resistance movements, he highlights the common injustice “First Nation People” had to go through. These original inhabitants of continents claim their right to own languages, customs and spiritual or spatial perception. It remains a challenge to start to like the notion of opacity (Éduard Glissant) rather than our western aim for transparency, associated with the enlightenment philosophical tradition. The archers in Boyd’s work aim into the, maybe opaque water, maybe clouds, maybe into the twilight. It sometimes seems more like a ritual than a weapon. Family histories find their way into his works based on photographs of grandparents. The images are different from our conventional depictions of First Nation people, just to highlight the limitations of our western photographer’s eye and mind.

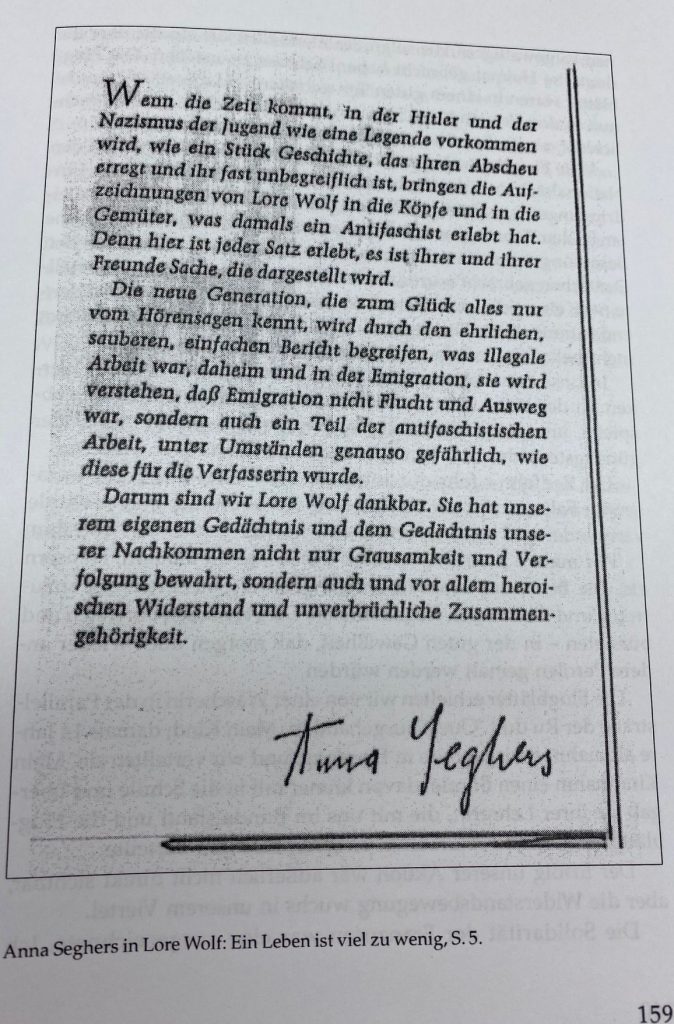

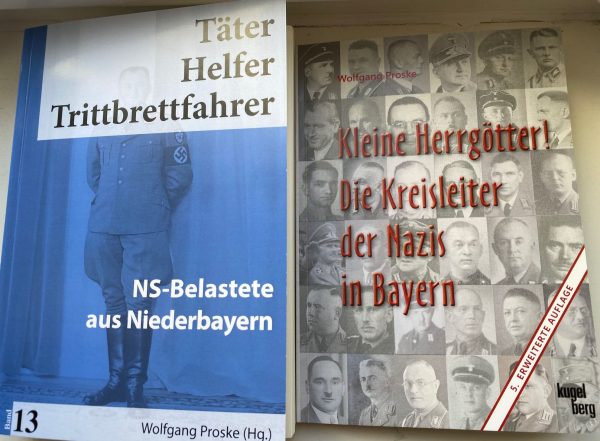

5000

“5000 Köpfe. Wer war was im Dritten Reich” enthält eine alphabetische Liste der Hauptschuldigen und Belasteten. Gut, dass es dazu bereits auf Wikipedia eine kleine Diskussion gibt mit weiterführenden Literaturhinweisen. Die viel jüngeren ausführlich recherchierten Arbeiten zu den Kreisleitern in Süddeutschland haben 250 Mitwirkende gebraucht, damit eine gründliche Archivarbeit möglich wurde. Zu der Recherche von Dr. Proske u.a. lässt sich lediglich das Organigramm zu den Funktionsbereichen eines typischen Kreisleiters ergänzen.  Eine solche Übersicht verdeutlicht, woher die Analogie mit den “kleinen Herrgöttern” kommt. Machtfülle, angehäuft in einer Person, erleichtert selbstherrliche Willkür in der Amtsausübung. Das gleiche Verhalten findet sich bei den berufsspezifischen Biografien zu den Planern und Architekten in der Ausstellung “Macht Raum Gewalt” der Akademie der Künste, die damit gleichzeitig eine Aufarbeitung dieser Profession leistet. Viel lieber würdige ich hier die Biografien der deutschsprachigen Frauen, die sich couragiert der französischen Résistance angeschlossen haben und ihr Leben riskiert und vielfach verloren haben. Positive Leitbilder brauchen wir, besonders wieder in Zeiten in denen Zivilcourage nötig ist, nicht nur in Deutschland.

Eine solche Übersicht verdeutlicht, woher die Analogie mit den “kleinen Herrgöttern” kommt. Machtfülle, angehäuft in einer Person, erleichtert selbstherrliche Willkür in der Amtsausübung. Das gleiche Verhalten findet sich bei den berufsspezifischen Biografien zu den Planern und Architekten in der Ausstellung “Macht Raum Gewalt” der Akademie der Künste, die damit gleichzeitig eine Aufarbeitung dieser Profession leistet. Viel lieber würdige ich hier die Biografien der deutschsprachigen Frauen, die sich couragiert der französischen Résistance angeschlossen haben und ihr Leben riskiert und vielfach verloren haben. Positive Leitbilder brauchen wir, besonders wieder in Zeiten in denen Zivilcourage nötig ist, nicht nur in Deutschland.

Aufarbeiten

Ganz anders als das Verb „reparieren“ lässt sich „aufarbeiten“ verstehen. Beide Verben beschreiben Prozesse, die schon mal einige Zeit dauern können. Manche dieser Prozesse haben eine scheinbar nicht enden wollende Persistenz. Anders als Autos und Maschinen allgemein, können wir Geschichte nicht reparieren, bestenfalls Versuche einer Entschädigung machen. Aufarbeiten von geschichtlichen Ereignissen, Kriegen, Menschenrechtsverletzungen und Unrecht kann viel schwieriger sein. Rechtsausübung von Unrecht, das in historisch gültige Gesetze gefasst ist, gilt als rechtspolitisch wenig angreifbar. Moralische Bedenken späterer Generationen, beispielsweise, sind wie der historische Gegenstand selbst, zu kontextualisieren.

Diese geschichtswissenschaftliche Herangehensweise an historisches Material hat seit einiger Zeit eine zusätzliche verlegerische Heimat gefunden. Der Kugelberg Verlag, Verlag für historische Sozialforschung verbindet einen biografischen Ansatz der Aufarbeitung von Geschichte mit einer organisationssoziologischen Perspektive der mittleren Führungsebene als Funktionselite. Zusammengenommen ergibt sich aus dieser Verbindung von Mikro- und Meso-ebene des Nationalsozialismus eine wichtige Ergänzung der Aufarbeitung der Schrecken und Verbrechen der Nationalsozialisten. Das Büchlein von Dr. Wolfgang Proske „Kleine Herrgötter! Die Kreisleiter der Nazis in Bayern“ ist bereits in der 5. Auflage im Kugelbergverlag erschienen. Die sorgfältig recherchierten Beiträge bauen auf den Arbeiten zu den umfangreicheren 20! Bänden „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer – NS-Belastete“ in Bayern und Baden-Württemberg auf. Die bereits mehr als 250 AutorInnen, versammelt in diesen Bänden zu den biografischen Recherchen, vereint ein einmaliges, zu Recht mehrfach prämiertes Aufarbeitungsprojekt von lokalen Geschichtsinteressierten und -werkstätten.

Die Multiplikatoreneffekte solcher „Citizen Science“-Projekte unterstreicht die Bedeutung von „bottom-up“ Vorgehensweisen. Erst die Zusammenarbeit von diesen vielen AutorInnen ermöglicht die Zusammenschau und genügend tiefe Einblicke in den Aufbau und die Funktionsweise der menschenverachtenden NS-Maschinerie. Geschicktes Infiltrieren von allen möglichen Machtpositionen in früher Zeit schnürte das Netz des Terrors immer dichter. Daraus ergibt sich eine immens wichtige Lektion für das Überleben von Demokratien: Wehret den Anfängen! Keine Freiheit und Machtpositionen den Feinden der Freiheit!

Flaneur

Der bürgerliche Flaneur wird kritisch hinterfragt und erweitert erörtert im Festival DRiFT in Berlin. Das passt doch gut zu dem nötigen WALK und WALKING, welches uns schon alleine aus gesundheitlichen Aspekten von Nöten ist. Die subversive Form als kollektives Wandern, gefährlicher historisch waren die Märsche auf Rom von Mussolini, friedlicher Gandhi, aber beeindruckend erfolgreich. Ostermärche kennen wir noch als Beispiel dieser kollektiven Form des gemeinsamen Gehens und Erkundens, oder doch Beeinflussung oder gar Eroberung.

Die Idee ist alt, die Ansätze in unserer Zeit bleiben eine Herausforderung. Protestmärsche kennen viele Organisationen gerade aus den nicht-regierungs Organisationen (NGOs) und den Gewerkschaften. Präsenz zeigen und seine Meinung äußern, wenn sie nicht genügend Gehör oder Widerhall findet, gehört zum demokratischen Kanon. Eine entsprechende Wiederbelebung und Stadtteilerkundung als “Psycho-geografie” hat historische Wurzeln in Paris und Frankreich. Räumliches Vorstellungsvermögen und Orientierung ist eine Qualifikation, die messbar ist. Eine Stadt erlaufen bildet eine kognitive Landkarte der Straßen und Umgebung. Mal schwer, mal einfach, aber fast immer irgendwie anders.

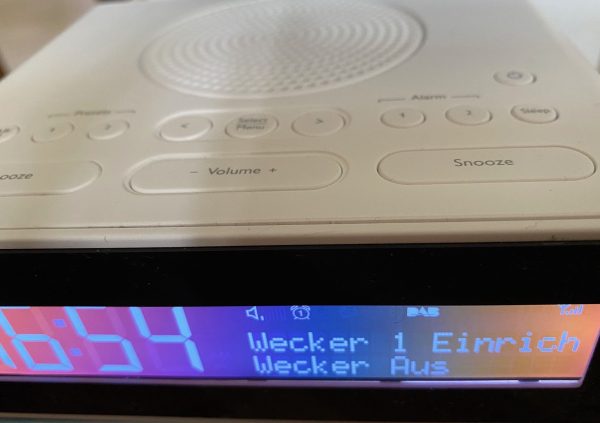

Priming

Nicht nur PsychologInnen müssen über den „Priming Effekt“ Bescheid wissen. Ein vorhergehendes Wort, Bild oder eine kurze Geschichte oder eben ein Blog-eintrag können in der Erinnerung Assoziationen hervorrufen, die das Verständnis oder die Einordnung der neu hinzukommenden Information (Wort oder Bild etc. ) wesentlich beeinflussen.

Bei dem Blog-eintrag zu „Barbie“ kann das relativ einfach nachvollzogen werden. Mit einem Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus, über Täter und Opfer sowie Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit als Vorgeschichte oder Vorlektüre wird bei dem Wort „Barbie“ schnell die Assoziation Klaus Barbie in Erinnerung gerufen.

Ein anderes Priming im Kontext von Geschichten zu Geschlechterrollen, Kinderspielzeug, Kleider anziehen, Schönheitsideale sowie Mode erzeugen mit dem nachfolgenden Wort „Barbie“ unmittelbar Assoziationen mit dem Konsumartikel der Barbie als weiblicher Spielfigur bei den meisten Personen. Unser Gedächtnis oder vorherige Informationen lassen uns nicht mehr unabhängig oder unvorbereitet neue Information aufnehmen. Dieser psychologische Effekt auf unsere Meinungs- und Informationsfreiheit kann rhetorisch oder strategisch zum Beispiel in Zeitungen genutzt werden. Wird Ökologie im Politikteil, Wirtschaftsteil oder dem Wissenschaftsteil einer Zeitung aufgeführt, wird bereits eine vorher bestimmte Erwartungshaltung der Lesenden erzeugt, der dann einfach entsprochen wird. Die transdisziplinäre Natur des Begriffs geht dabei schon weitestgehend verloren. Priming ist überall, das fängt wohl schon mit dem Wecker morgens an. Wie gut, dass die Snooze-Taste schon erfunden wurde. Zumindest kurz können wir uns der Illusion hingeben, noch für eine kurze Weile, dem allgegenwärtigen, alltäglichen Priming zu entkommen.

Mobil

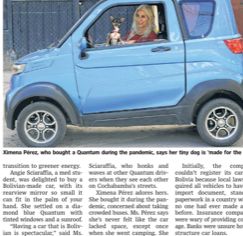

Mobilität geht heute schon anders als für meine Generation oder vorherige Generationen. Selbst wenn Autos noch für viele in den Vorstädten und auf dem Land schwer verzichtbar sind, ist der Stadtverkehr im Wandel. Erst die Teslas, die einen scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg als relativ saubere Alternative zu den Verbrennern darstellen und jetzt der Quantum aus Bolivien, wie der Wall Street Journal am 27.4.2023 berichtet. Sehr klein, noch ohne Heizung, gemütliche Stadtgeschwindigkeit als Maximum und knapp 100 km Reichweite für 3 mittlere Personen plus Chihuahua oder Dackel für gerade mal 7.500$. Das kosten 2 gute, flotte E-Bikes auch, nur werden die noch schneller geklaut als damit gefahren wird.

Für viele Städter sollte der elektrische Einkaufswagen genügen, dieser steht ja sowieso die meiste Zeit. Kleine Ausflüge ins Umland unternimmt der Städter eher selten, vielleicht noch zum Sport in jüngeren Jahren. Fernreisen werden meistens anders bestritten. Bus und Bahn bieten wieder wachsende Reichweiten, wenn es sein muss nachts. Hier kann weniger groß (auf 4 Rädern) wieder zu mehr Beweglichkeit führen, egal ob als Eigentum oder besser noch als Sharing-Variante. Von den großen Reichweiten mit Fußwegen in deutschen Städten sind wir noch weit entfernt. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Bis dahin drehen wir Runden in kleinen Parks und verkehrsberuhigten Ecken. Wem es draußen mit dem Fahrrad zu gefährlich, kalt oder nass ist muss auf den Heimtrainer umsteigen. Mal sehen wie lange es noch dauert bis sich kollektive Vernunft durchsetzt. Verhaltensänderungen sind bekanntlich schwer und dauern wegen Rückschlägen lange. Wir bleiben dran am Thema der nachhaltigen Mobilität,  um unserer (Enkel-)Kinder willen.

um unserer (Enkel-)Kinder willen.

Flotow Brief

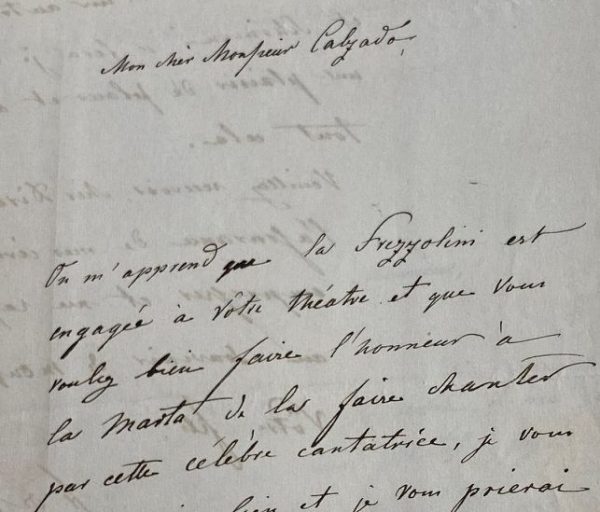

Von Frédéric de Flotow habe ich bisher wenig von seinem Schriftverkehr in öffentlichen Bibliotheken (BnF) auffinden können. Beachtlich sind die Funde in den Pariser Bibliotheken. Neben einem auf Deutsch geschriebenen Brief sind dort 4 weitere, teilweise mit mehreren Blättern im Original erhalten. Es handelt sich dabei um Briefe, die mit Auftraggebern für seine Werke korrespondieren oder Besuche bei Bekannten, die sich meist verschieben oder schwer arrangieren lassen, denn der Komponist und spätere Intendant von Schwerin ist viel beschäftigt. Die zahlreichen Werke und Opern sind eine zeitraubende Angelegenheit, die Inspiration und Imagination brauchen, aber gleichzeitig eine aufgesprochene Fleißarbeit fordern. Talent ja, aber eben auch Durchhaltevermögen und ständige Suche nach geeigneten Libretti. Die Schrift, auf feinstem Briefpapier meist mit traditionellem Wappen der Familie Flotow eingestanzt, ist so klein und feingliedrig, dass mir bereits nach einer halben Stunde die Augen brannten. Ein Brief erwähnt das mögliche Engagement der italienischen Sopranistin Frezzolini an der italienischen Oper in Paris, die doch vielleicht schon die Hauptrolle in der Flotowschen Oper Martha übernehmen könnte. Der Opernchef Calzado könnte ihm (Flotow) doch vielleicht diese Ehre zu Teil werden lassen (Quelle: BnF Flotow, 1958 an Calzado, Notice n° : FRBNF39807946 S.159). Der Komponist schreibt ein fließendes, höfliches Französisch mit den üblichen Grußformeln. Seine Lehrjahre in Frankreich lagen dabei schon einige Jahre zurück. Sprachbegabung verbindet sich häufig mit musikalischen Talenten, was sicherlich von der frühen Zweisprachigkeit befördert wurde. Beeindruckend zu sehen und in einem kleinen Auszug zu lesen.

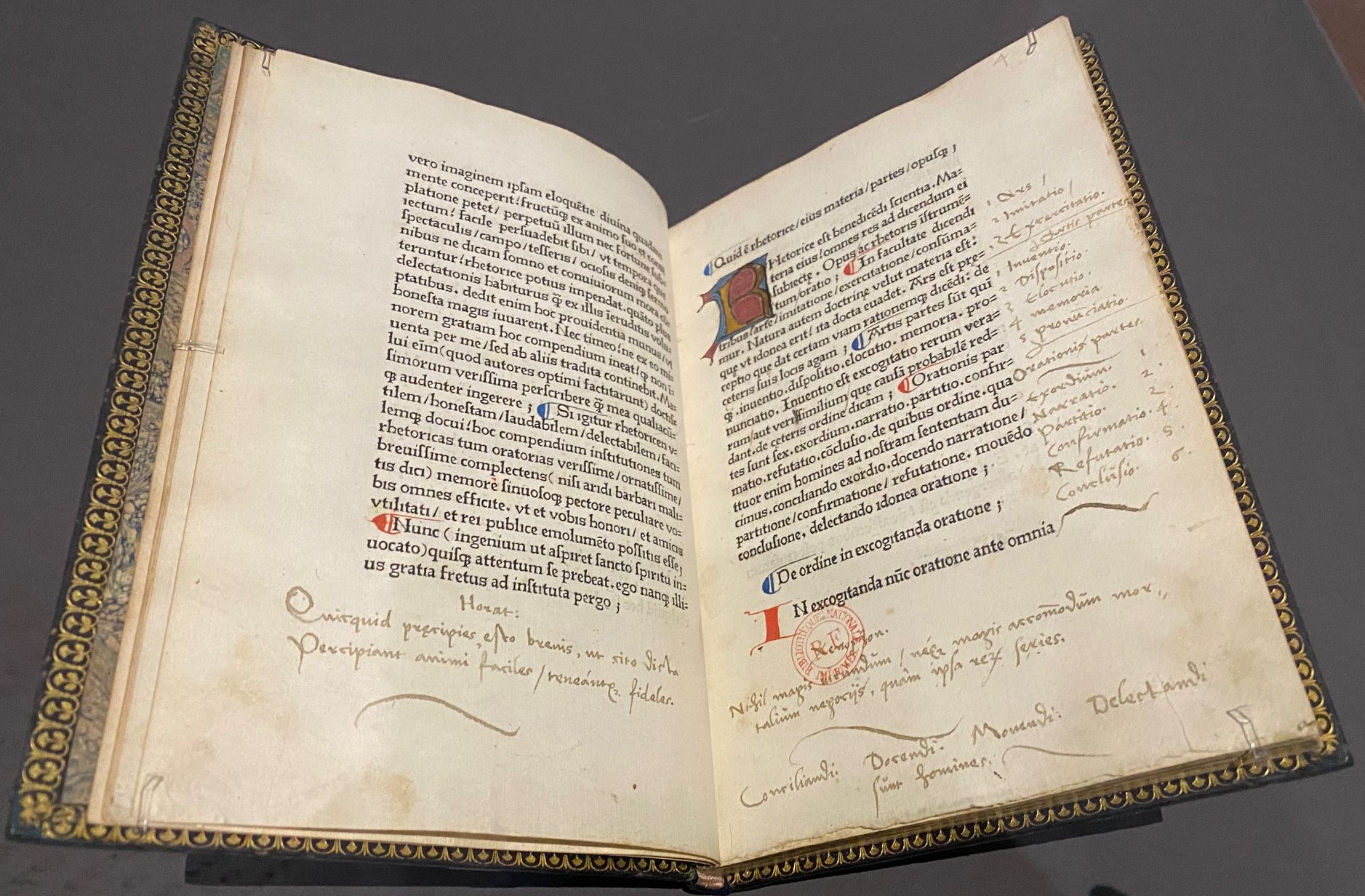

Rhetoricae artis

“Die Kunst der Rhetorik und der positiven Fähigkeit” ist eine kleine Wissenschaft. So hieß es bereits 1475 in dem von Guillaume Rardif veröffentlichten Buchdruck aus dem “Atelier du Soufflet Vert”. (BnF, Réserve des livres rares, Rés. X-1118). Als Teil der Ausstellung zum Buckdruck entnehmen wir 5 wichtige Hinweise für die Kunst der öffentlichen Rede: (1) inventio = (Er-)findungskraft, (2) dispositio = Anordnung, Gliederung, (3) elocutio = Ausdrucksweise, Stil, (4) memoria = Erinnerungsvermögen, (5) pronunciatio = Urteilskraft.

Ein kritzelnder Leser hat mit Bleistift die 6 Teile angefügt. Exordium = Einleitung, Narratio = Erzählung, Sachverhalt, partitio = Einteilung, und schließlich die dialektik mit Confirmatio, Rufusation, Conclusio. Abweichungen von diesem rhetorischen Schema sind noch immer selten. Das galt wohl seit dem 15-ten Jahrhundert schon für Predigten und wissenschaftliche Vorträge. Alles altes Latein, oder was? Die heute übliche “Elevator-speech” folgt anderen Regeln. Die Aufmerksamkeitsökonomie und Flut der Informationen erzwingt viel kürzere Redezeiten. Die Nachhaltigkeit der Botschaft wird anders erzeugt. Bildlichkeit ist Trumpf in Erscheinung und Auftritt. Auch das will gelernt sein. Die Bücher damals waren selbst ästhetische Kunstwerke und dennoch Arbeitsbücher, leider nur für sehr wohlhabende Studierende.

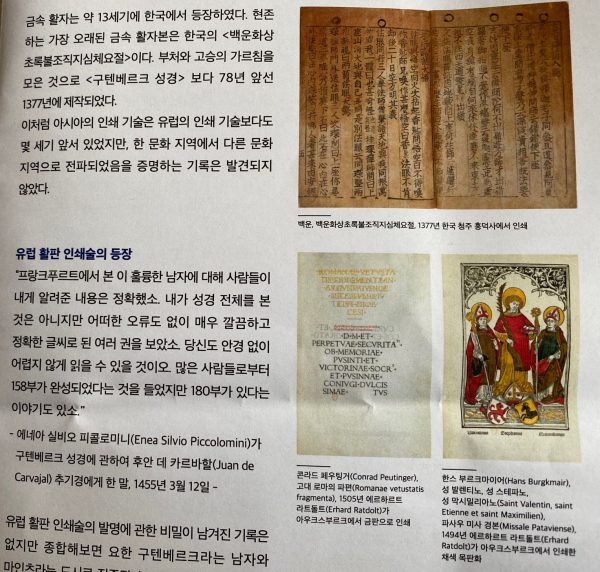

Printing

Printing is a more than 5 century-old industry. The invention of the printing press is mostly attributed to Johannes Gutenberg from Mainz. However, the Asian precursor of mobile type letter printing of Cai Lun of the Jikji dates back to 1377 in Korea. These early masterpieces of the inventors of print can be inspected at the Bibliothèque nationale de France (BnF). The summary term for this technical innovation by historians is the “age of start-ups”. The procedure for Gutenberg to have 2 financing rounds with his “business angel” Johann Fust, who is later claiming even almost the full rights of the printed volumes, resembles the start-up spirit of today as much as that of the 15th century. Not belonging to the Patrician families, it was very difficult to defend your rights in courts of the gilds. The printers also became a very powerful intermediary themselves. They either sold pre-ordered books or had to take the risk of assessing the market for their product. The editors of today do much the same in the trading world of books and rights of authors and translators. Merchandising products of the church and later churches (protestants Luther Bible) had a particular value to both the clergy and its devotees, not to mention the shop keepers in-between as well. Pilgrimage business was another start-up industry still going strong in the 20th and 21st century and popular in all religions. The early prints and typographs applied are fascinating in themselves, but there is a lot to be learned about the foundation of a new industries that still employs millions of people and is at the origin of learning revolution similar to the one we are living with the digital technologies today. The European languages with respect to printing had a certain competitive advantage, based on 26 letters of the alphabet, far fewer types were needed to print books than the more than a thousand different signs for printing a Korean text. In terms of printing this is cost-reducing and probably you do not need to be able to read yourself to be a printer or it makes proof reading more accessible favouring benefit margins. After all, the age of industrialisation probably had a precursor in the printing industry. The potential of the printing industry was only exploited much later to the full extent. Comparable to “peak oil” we hope to have reached “peak paper” at last as well for the sake of our planet and our own survival.

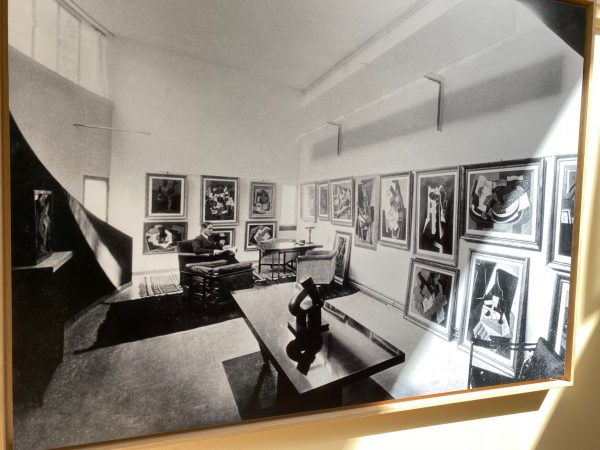

Corbusier

Le Corbusier (1887-1965) chose his artist’s name instead of his lengthy original name of Charles-Édouard Jeanneret at the age of 33 (in 1920) after having moved from Switzerland to Paris in 1917. He established a theory of modern architecture often summarised in his 5 major principles of modern architecture: 1. Pilotis as grid of pillars, 2. freeing ground floor design, 3. more open facades, 4. windows stretch horizontally, 5. garden, terrace on the roof. All these principles allow a more healthy living environment due to more light, less humidity in buildings and ease of circulation. The house Le Corbusier designed features surprising effects of light and lightness of living. “Les maisons La Roche et Jeanneret” date from 1923 and was completed in 1925. These purists Villas breathe thanks to the impression of abundant empty spaces despite relatively small surfaces. One Villa is designed for a small family, the second for a single person (Raoul La Roche) with a collection of paintings to be exposed in a small gallery. The focus on essentials of living, health, light, water, air and art combine to a relaxing and inspiring atmosphere. Despite many of his convictions to build affordable housing for many people, which received mixed success, his “maisons bourgeoises” in Paris and elsewhere remain masterpieces beyond the 1920s and the 20th century. Le Corbusier was concerned about tuberculosis. Today the corona-crisis has reached comparable health concerns. Architecture might react to the latter crisis in re-considering the lessons from the former. Relaxing in a Le Corbusier Chaise longue and meditating in front of a Picasso, Braque or Léger painting is indeed more than a little bit elitist. But copies of such images or your very own slide show or museum VR-clip in this surrounding make this experience more affordable and compatible with living arrangements for millions of people of the middle class as well.

Architecture

Architecture is all around us. However, we rarely consider the build environment as “conditioning” feature of our life. Architecture is contributing extensively to our perception of “social space” (Bourdieu). Inner cities, suburbs or spacious residential areas have diverse impacts on our perception of, for example, security, modernity, health or sanitary sensations. The corona-crisis has made it clear to most people that a healthy environment is a very essential part of our perception of comfort. Here the psycho-social perception of living and/or working space enters into the co-creation of housing people. Technology is a big driver of change in housing, urban spaces and rural imagination. In order to avoid corona infections a new culture of working from home for the masses become a health-driven imperative. Payment without contact, home delivery of meals, food, books, medicine have changed the living style of many people. Too little movement for our bodies has caused another silent pandemic of obesity. Enough reasons to rethink architecture from a sociological perspective on it. This probably starts with speaking of architecture as architectures. By this we mean to think of architecture from its social origins, functions, impacts and perceptions. Great historical examples of architects have implicitly or explicitly formulated a social theory of architecture or space as the basis of their “concrete” realisations. The sociology of professions of architects and the many construction-related professions needs empirical foundation beyond the cliché of socialisation as artist versus technician. Still recent forms of participatory democracy as part of urban and rural planning as well as realisations. Participatory individual or community housing are likely to stay with us. People want to get involved in co-creating their living and working space as their social environment. Architecture as social process and specific layer of the network society will be the new mantra. It has always been there, implicitly. Up to us to strengthen the social discourse on architecture.

Wasser im Wald

Wasser im Wald hat viele Funktionen. Historisch erleichterten Wasserstellen an denen sich Wildtiere genüsslich im Morgengrauen laben, die Jagd des erschöpften Monarchen. Einfache Ziele, die jeder Jagende sich zu nutzen machen kann. Kleine Seen dienen aber auch als Wasservorrat beim Löschen von Waldbränden und nicht nur den Badenden im Sommer. Viele kleine Seen in Frankreich leiden an erheblicher Wasserknappheit. Wasserstände, die sonst im Spätsommer erreicht wurden, nach Trockenheit und Verdunstung, sind im Frühjahr 2023 berreits erreicht. Ein Waldbrand könnte kaum mit vor Ort vorhandenen Wasserreserven gelöscht werden. So hängen Feuer und Wasser im Wald recht eng zusammen. Austrocknende Seen vernichten zusätzlich die Biodiversität im Wasser, denn weniger Lebensraum im Wasser hat Konsequenzen. Das heizen mit den Motorrädern im Wald, hab ich selbst gemacht vor vielen Jahren, ist heute eh schon verboten. Aber Verbote und Jugend sind ein eigenes Thema. Wir haben der Jugend die Freiräume geraubt, die wir noch hatten und jetzt beschweren wir uns über die stubenhockenden Jugendlichen mit ihren Computerspielen und Social-Media-Aktivitäten!?! Ein völliges Überdenken des Wassermanagements ist von Nöten. Das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig. Welche Arroganz besitzen wir, dass die Jugendlichen von Heute viel klüger und noch schneller erwachsen sein sollen als wir selbst in diesem Alter. Aus Fehlern lernen wir, aber wir scheinen das Lernen, den späteren Generationen überlassen zu wollen. Leider funktioniert das so nicht, wir müssen schon an unser Verhalten ran und von uns verursachte Schäden selbst reparieren. Das Fegefeuer brennt schon, ob wir es noch rechtzeitig löschen können?

Feuer im Wald

Das sogenannte grüne Lunge kann immer öfter ihre wichtige Funktion der Klimaregulation nicht mehr wahrnehmen. Waldbrände begleiten den Klimawandel. Bereits 2018 gab es ein großes Feuer im Wald bei Paris. Im “forêt de Sénart” in der Nähe der Städte Montgeron, Yerres und Brunoy (nahe Paris) hat sich der Wald seit dem Feuer im Hitzejahr 2018 noch nicht erholt. Geld für Reparatur der Schäden fehlt und so lässt die notwendige Aufforstung auf sich warten. Der Verlust der Biodiversität durch den Brand lässt sich schwer bemessen. Brandrodung, gängige Praxis im Amazonasgebiet, hinterlässt auch bei uns mehrere ungewollte Folgewirkungen. Die Bewirtschaftung des Waldes hat die Schäden abgeschrieben, aber Zukunftsinvestitionen lassen auf sich warten. So heizt sich die Region Ile de France eben weiter auf und Millionen Käufer von Klimaanlagen. Die befördern in naher Zukunft das Wirtschaftswachstum, aber beschleunigen den Klimawandel. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen darf. Nur der Wille, wirklich etwas daran zu ändern, fehlt an vielen Orten. Weiterso, wenn es kein Weiterso geben darf, ist die Schizophrenie unseres und des letzten Jahrhunderts. Lernen im und vom Wald ist nötig. Das ist unsere Lebensgrundlage.

Bundesarchiv

Bundesarchive gibt es kilometerweise. Auffinden und Zurechtfinden in Archiven ist eine Vorliebe von historisch Interessierten. Eine Soziologie des Berufs „Historian“ muss wohl noch geschrieben werden. Die Pforte, das Gelände und die Eingangshalle des Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde sind für einige einladend, für andere naja, belastend oder gar belastet. Architektonisch an eine Kaserne der 1930er Jahre erinnernd, ist ein gewisses historisches Umfeld eventuell eine Einstimmung auf eine bevorstehende Recherche. Das freundliche Personal hilft unterstützend über die Registrierung und die Orientierung zu den Beständen hinweg. Sofort ist, wie beim wissenschaftlichen Nachwuchs, die Eingrenzung der Forschungsfrage von Nöten. Die Findbücher, die sortierte Ausdrucke der elektronischen Datenbank „Invenio“ darstellen, lassen einen die Vielfalt der Archive erahnen. Eine einfache soziologische Fragestellung „Homogamie in der NS-Zeit“, also die Praxis von Heirat von Personen mit vergleichbarem sozialem Status, vor während und unmittelbar im Anschluss an die NS-Zeit, verlangt mehrere Datenzugänge. Konstruktion des Zugangs von Männer- oder Frauenseite. Zentraler Zugang geht zunächst über die Bestandsdatei NS 1 „Reichsschatzmeister der NSDAP“. Aus den nationalsozialistischen Frauengruppen entstand am 1.10.1931 die NS-Frauenschaft. Seit dem 29.3.1935 genoss die NS-Frauenschaft den Status einer Gliederung der Partei unter der Leitung von Gertrud Scholtz-Klink. Der Bestand umfasst 3,5 Millionen Aufnahmeanträge und ist in Berlin-Lichterfelde einsehbar. Neben den Mitgliedschaften sind auch besondere Vermerke zu den Gebäuden und Grundstücken der NS-Frauenschaft (BArch/NS 1 5.2.6.4) bspw. im Gau Berlin dokumentiert (BArch/NS 1 2504 und 724). Eine Lebensverlaufsstudie ist da schwierig zu konstruieren. Ein Geburtskohortenansatz dennoch eine interessante Möglichkeit, eventuell auf die Muster von Netzwerken hinzuweisen. Parteimitgliedschaften, Vereine, Verbünde und ihre Rituale wurden scheinbar der Propaganda untergeordnet. Eine These, die es zu beweisen gilt. Die interreligiöse Andrews Chapel auf dem Gelände (im Hintergrund) lässt dann vielleicht wieder zur Ruhe kommen.

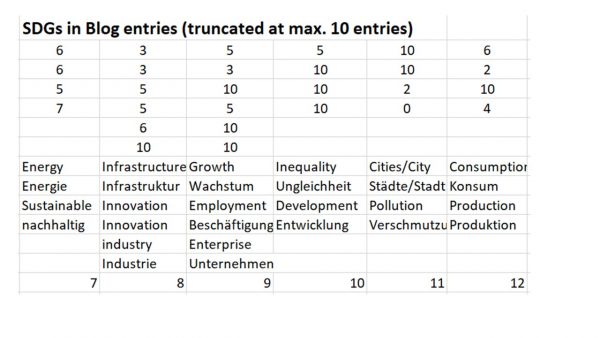

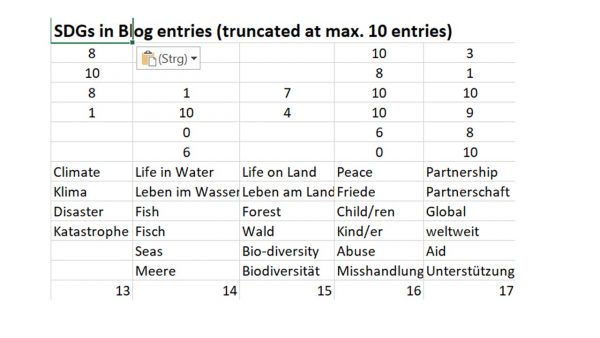

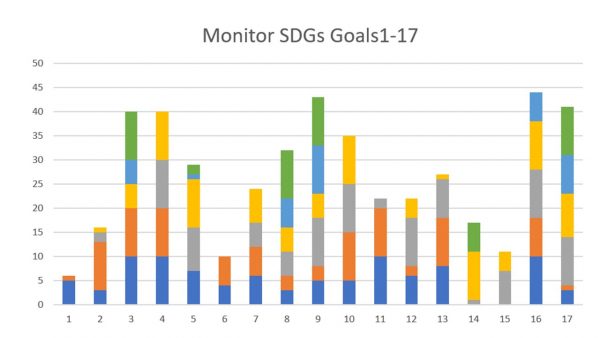

Monitor SDGs7

The complete monitoring of the SDGs of the UN for global development shows a surprisingly large coverage of topics. The search function is indiscriminate of some contradictions or returns the same entry twice like in sustainable industry. However, the simple check reveals frequent and less frequent entries. Entries 1 = Poverty, 6 = Water and 14 + 15 = Life on Land and in Water received less attention. The agenda for the coming weeks is set.

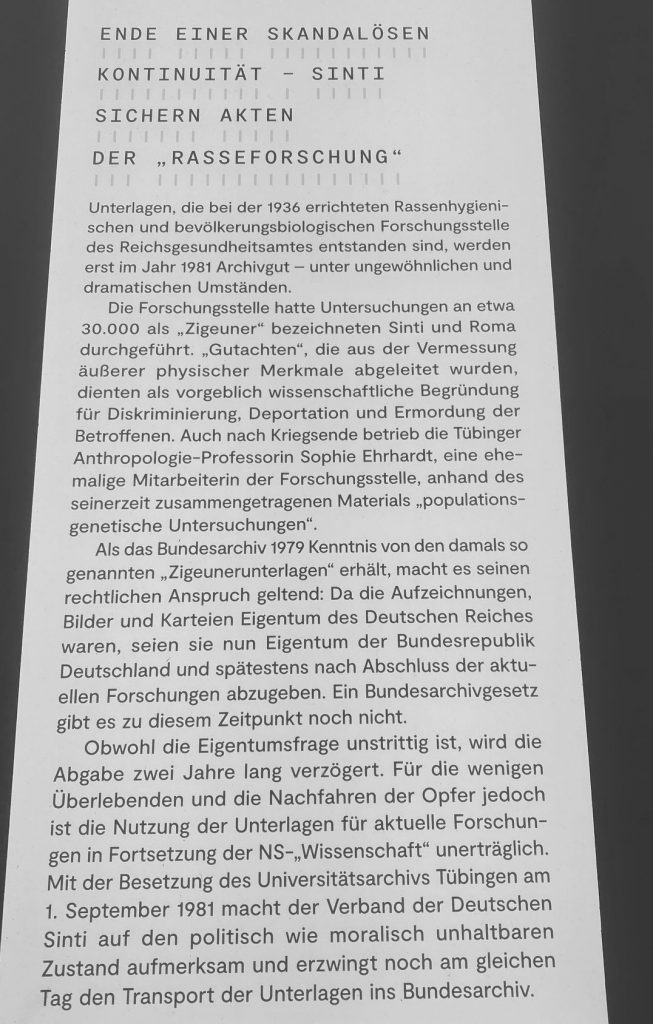

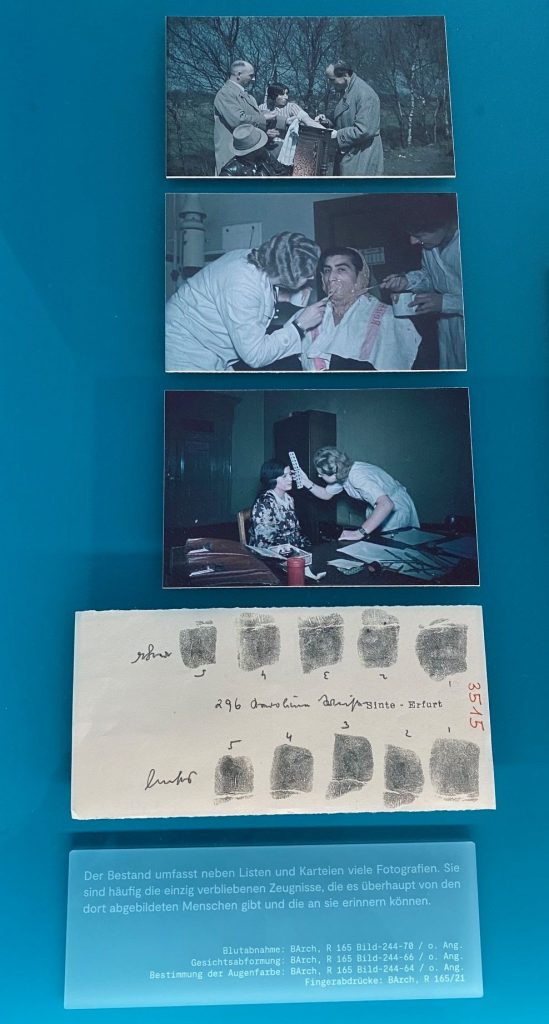

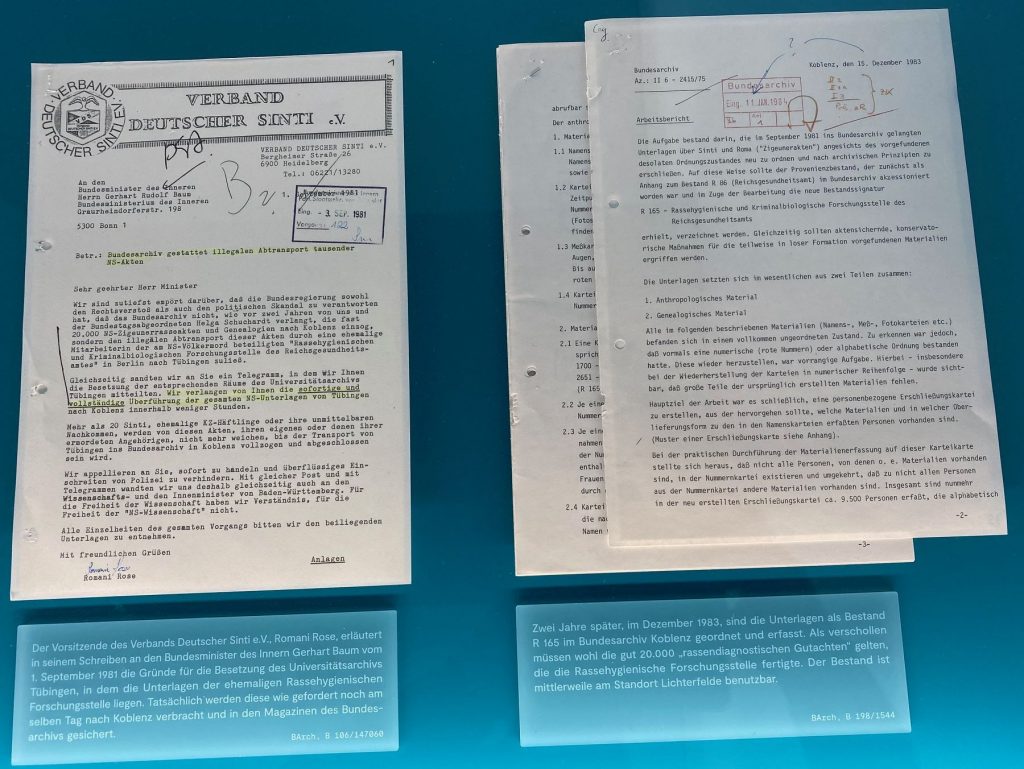

Menschen

Im Bundesarchiv in Berlin sind einige Fotos zu einer Variante der Vermessung von Menschen ausgestellt. Nicht nur in den Kolonialregionen wurden Menschen zu rassenideologischen Studien vermessen. Die Kurzbeschreibung dazu und die 2 Bilder reichen, um diese scheinbar wissenschaftliche Praxis zu dokumentieren. Zurecht wird auf den Skandal mit der weiteren Verwendung dieser Daten bis 1981 hingewiesen. Es gab Kontinuitäten von Wissenschaft die heute noch erschrecken lassen. Kritischer Umgang mit jeglicher Art von Daten gehört zu dem Curriculum guter wissenschaftlicher Praxis. Diese darf nicht vor ethischen Fragen Halt machen, auch wenn das die weitere Verwendung der Information blockiert. Der Kinofilm “Der vermessene Mensch” hat dafür erneut sensibilisiert. Ethnologen und Ärzte wurden vielfach in den Dienst von Ideologien gestellt oder haben sie willentlich vorangetrieben, oftmals aus persönlichen Beweggründen. Skandale in und um Archive gehören zur Weltgeschichte, wie die geschichtliche Erkenntnis selbst. Mediale Verbreitung und Bestätigung von Klischees werden schon lange verurteilt, aber mit wenig Erfolg, wie der Deutschlandfunk Kultur selbst berichtet (Link Sendung Fazit). Die Kitas und Schulen haben ihre Hausaufgaben ebenfalls schlecht gemacht (Link). Wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg, aber wenn der Wille fehlt aufgrund von Stereotypen wird sich wenig ändern.