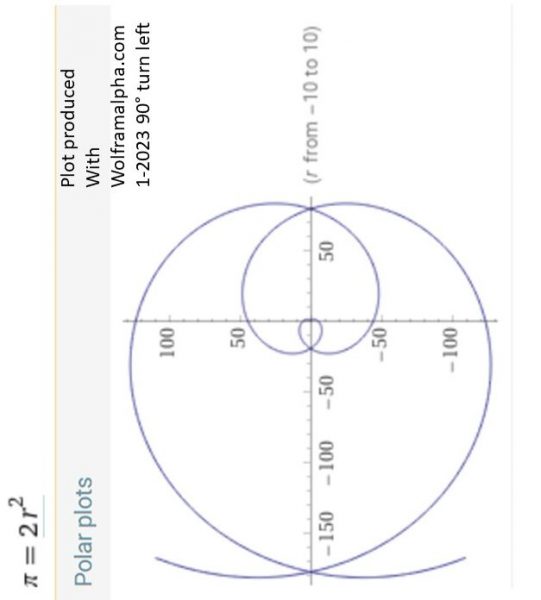

Y in maths stands for the phenomenon that is to be explained. If you are lucky, it is just one single Y. To explain this phenomenon, we usually have a multitude of different X-es and some random chance element. To complicate things a bit, we have X running over time. Example: Happiness at retirement age (66) might be explained by your earnings over years and marital unions/separations over time plus health over time and other random, not specified elements.

In my understanding of the YinYang philosophy of balancing the complementary of Yin and Yang, I probably should have thrived for a balance of earnings and health throughout my working life, to arrive at a happy retirement. Balancing not only among the X-es, but also between X and Y might even out the excitement about retirement. Additionally, this reasoning leads us to the more complicated case of multiple Y-s and multiple X-es. We can image the optimisation issue of y for 2 persons rather than just 1. Now, the maths starts to get more complicated without being complex in the mathematical sense. If you can solve such equations in statistics using different forms of random and not- so-random error terms, yr doomed for a Nobel medal in economics. What the heck, man this has to do with Yin and Yang? Beware of your work-life balance, be selective, I suppose. Breathe carefully, repair (YoYi) and read up on Chinese philosophy and maybe TCM, short for Traditional Chinese Medicine. Let’s try to re-balance in a lot of life-domains. We know our Western way of life (CO2) is not sustainable. Imagine 1 billion Europeans driving a diesel car on this planet and you have an idea about what hell might be like. An open mind to the Yin and Yang philosophy could be helpful for us, just as much as it would be for the leading Chinese politicians and their policies. Yes, Y in French is much more common than in other languages “Y avait …” is the beginning of chansons (ex 1 Aufray, ex 2 Kaas, portrait). Drawing YinYang using formulas is a bit like drawing or painting mandalas. It helps your inner balance. I am not quite there yet.

U for Union

Union, understanding, undo, unknown, uncertainty, universe, urbanization, use, u-turn. All those u-words spark imagination. Additionally, the short forms of u as abbreviation for you, ur = your, youth and smartphone typing are creating for us abbreviations to communicate even faster and shorter via social media. Union is my favourite of this list for several reasons: (1) Marital union, passionate topic not only for family sociologists, (2) trade unions, as collective form to organize solidarity in and across societies, (3) European Union, the formidable tool to create, conserve and ensure peaceful developments in Europe. We have to prolong this list with the union jack, the united states, the united nations and …, please continue the list.

For me, in union I see a whole film running, a process proceeding, or persons uniting. Unionization, just like two persons deciding to pass more time together, has some magic in it. Match making is the modern term for it. No Union without reunion, dissolving a union might be part of the process as well, as painful it can turn out to be. Most of the times we grow throughout the process. Forming a union, in all senses of the word and of all sorts of forms, is a kind of teleological urge of us as a species. We share this with many animals but have also developed strategies and weapons to force others into union. Unfortunately, no u-word without its potential to be used in the sense of abuse. Unite to defend the union of fans of unions. (Evolution of Union of Tweets own Video 12-2022). IMG_4611

Q for Question

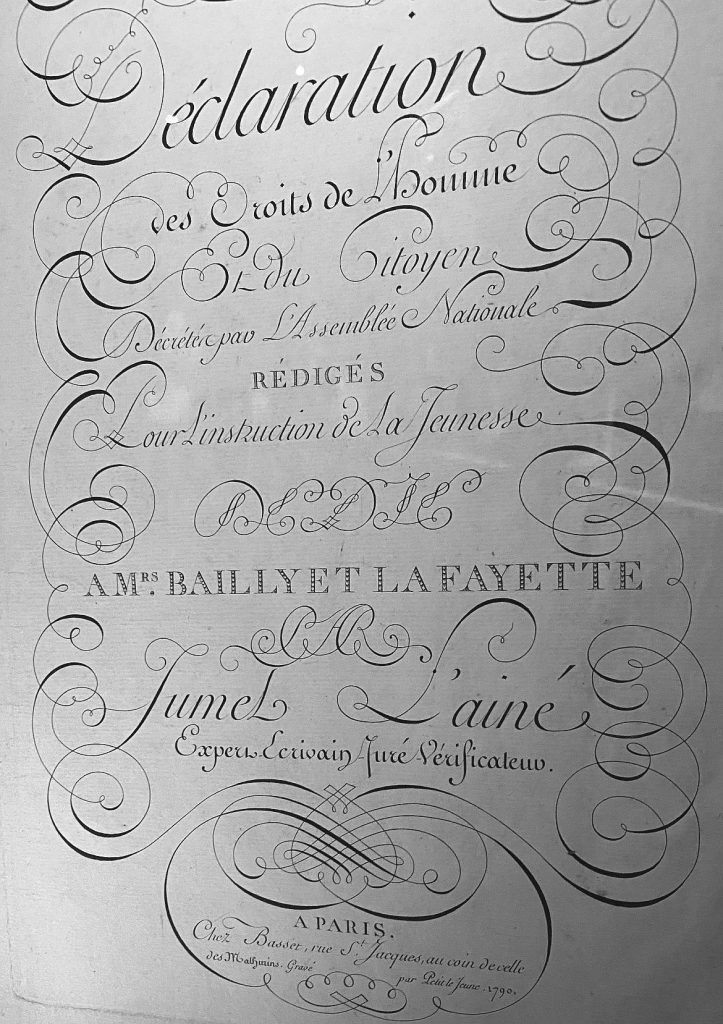

Quality and quantity or queer and query could have made valuable entries here as well. Common to all is the underlying process of questions. Questions put to oneself, to others, society or supra natural or supra national instances. Can quantity turn into quality? Is a queer perspective a new one? Is a query in a programming language the beginning of each algorithm? Questioning is a child’s “natural” approach to understanding the world. This does not stop soon after childhood, but it is occupying, if not haunting, us until the end of our life. When is this exactly happening – the end thing? Are we free to chose this? Just try to answer one of these questions and you’ll find out how one question leads to the next. We are all the same in this behaviour. However, we all find different stopping rules to the query algorithm. Religion is a fast shortcut to stop further questions. Sciences are the never, ever, ending type of questioning. Mathematics solved part of the problem. For a lot of series we are able to calculated the limit value towards which the series evolves circumventing the lack of a stopping rule. Fundamental human rights are such a far-reaching stopping rule. Just like after the French revolution, the question was, how to quickly spread the message of human rights. Didactic and paedagogics evolved in parallel. From “cogito ergo sum” to “rogatio ergo sum”.

N for Nature

The first association with nature for me is the nature surrounding my childhood. Rivers, forests, vineyards, mountains. Maybe a little bit of German romanticism surrounds this. I still enjoy occasionally listening to some nature romantic songs (Lieder) from Schubert, Schumann, Flotow or Mahler. Beginning with adolescence natural sciences took over, but what does natural really mean in the natural sciences. In the “Encyclopedia Britannica” the term natural has already been dropped. What has been referred to as natural sciences is just found under the term sciences. The social sciences or psychology are not included under entry of sciences. One of the high reputation scientific journals is still named “nature”. Only a small fraction of the papers deal with what ordinary people would associate with nature. The nuclear fusion or nuclear energy research and applications in practice figures still prominently in there. Ever since Tschernobyl, Fukushima or Hiroshima, horrific dangers are associated with nuclear energy. The power plant of Saporischschja in Putin’s war, dominates public concerns in 2022. The natural sciences frequently are certainly not researching in the interest of nature. Hence, the social sciences need to deal with the social consequences of (natural) scientific advances. Science and technology have an intrinsic link to each other.

The loss of biodiversity is the most obvious demonstration of how cruel our own species is towards any other form of live. Not only is demography reminding us that with 8 billion of us we might further contribute to our own overpopulation, we might sooner or later destroy the whole planet either slowly with polution or through weapons of mass destruction. Poor nature, instead of pure nature is our destiny. Our western lifestyle is not sustainable and we have no right to impinge on the rights and resources of future generations of us or those who have not poluted the planet like us in other parts of the world. So, when did it all start to go wrong? Probably our creed for more of everything has been nurtured for far too long. Less is more has to replace it somehow. This is also part of our nature.

M for Memory

Besides the English term memory, which refers to a huge scientific literature starting with cognitive psychology, I like the French version of “mémoire”, because it is more comprehensive with additional meanings, nicely represented by Wikipedia.org. On the German Wikipedia-page you find first the reference to the children’s game memory, turning around images and memorising where the counterpart is/was (play pairs). This diversity hints towards a cultural element in memory. There is a person’s memory or mental capacity to recall and ways to remember. The latter term refers a lot more to collective memories and becomes a more debated issue. Danny Trom uses the term “split memory” in a chapter on France and the “myths of nations” (p.129-151). In David Brook’s reader on “the social animal” he states that grandmasters in chess (p.88) were long believed to have superior memory. This is actually not true as memory experiments showed, but they rather saw formations and “internal connections forming networked chunks of information”.

“Mémoire”, on the contrary, refers also to the writing of a person’s own biography. Nowadays, book shops contain whole sections of autobiographies, the most sold appears to be the one by Michele Obama recently, if I recall correctly. Among the most scandalous is the publication of the “Journal pour Anne (Pingeot) 1964-1970” by Francois Mitterand. All the autobiographical documents make explicit major parts of what might form collective memory later on.

Memory has found its way into engineering and computing. The memory effect in batteries or being “out of memory” frightens users in computing or programming. In short, I wish you the best of memories reading this page and stimulation by visiting memorials (image: Jewish Museum in Berlin 2022, Ullmann exhibition).

L for Law

Contrary to a popular misunderstanding. Law is not boring. The history of ideas is full of exiting projects based on laws. Starting with the foundation of empiricism, i.e. the comparison of laws governing the different Greek city states pioneered by Aristotle. Considering law from the perspective of legislation gives it an actionable touch and makes it more exciting to many persons. Contrary to a static perception of law, laws can be changed and are subject to interpretation continuously by courts and judges. The fascination with law might start with the philosophers of the French enlightenment like Montesquieu. “De l’esprit des lois” – explains already the need to look behind the literal text of law. What is the spirit of law, becomes the driving question. Not only the categories of countries like republic, monarchy and despotism were argued by him, but also the separation of powers into an executive, legislative and judicial power is his original contribution. These principles govern the German “Grundgesetz” and are a common understanding of the founding states of the European Union as well as a potential breaking point.

A sociological perspective on law is formulated by Niklas Luhmann (short intro in D) and highlights the danger of laws as a self-referential system. This dominated by experts who develop the system further independent of the concerns and understandings of wider society. In order to understand this concern, it is probably useful to think of climate change as an urgent problem. Bio-diversity has for much too long not been of much relevance for legal founding principles of our constitutions. In the same vein, women judges or diversity in the legal profession is a point of concern. Majorities versus minority rights create intrinsic tensions in law, legislation, execution and interpretation. Analysing the half-life of laws is interesting, i.e. how fast do they really change or get abandoned altogether. Equality in front of the law remains a thorny issue. It is a huge issue when moving from law to justice as primary concern. The most interesting point is the view of law as a changing matter, hopefully for the better, but this is another question altogether. Reveillons-nous l’esprit des lois ! (pas seulement au Reveillon).

J for Joy

Talking about joy is fun. Its feels better than just cracking a few jokes, and this is not bad at all. The starting point of much joy can be a simple joke, because of the simplicity of emotions and the bonding between persons. However, laughing about jokes is often abused in the form of laughing at the expense of someone or a specific group of persons (serious publication “L’empire du rire” CNRS, 998 pages). This explains to me the difference between a joke and joy. Joy is the emotion resulting of a joke, but also of many other experiences. The simple joy to meet another person, an animal, the sun, rain, wind, music, art or just less pain is more probably more intrinsic. To receive or to give a present is often associated with a joyful moment, sometimes lasting quite a bit. For some psychologists, emotions can be problematic, if a person can no longer regulate them effectively. Many persons tend towards excessive use of alcohol or other drugs to experience positive emotions like joy. Negative emotions of another person, strangely enough, may also contribute to the joy of another person (“Schadenfreude”), e.g., if a dictator is finally overthrown.

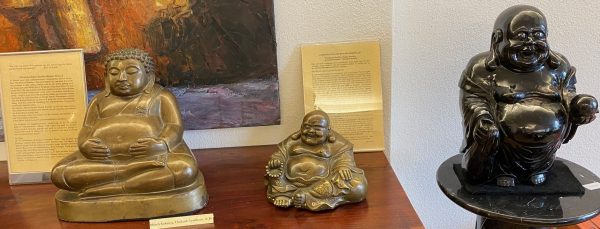

Much more inspiring is joy in connection with religion. As a critic of religious ideas, the attempts of religion to define joy for individuals and society probably explains the success of religions. Representations of Buddha, show the happy or joyful monk, Christians define joy with the advent and the birth of an unconceived child, fighting fiercely any modern forms of contraception and science advances for birth assistance. Restricting jokes and joy to the “carnival” period reflects the Christian doctrine to control and monopolise the definition of joy. Therefore, it is no surprise to witness that many persons feel more inspired by Asian traditions like “Ikigai” or “yoga” in their daily routines to experience joyful moments. I always found it very odd that Christian fundamentalists would not say Merry Christmas before the 25th of December after they have been to church at midnight. The priest or pope as the master of joy is a very strange idea. Affect inhibition or deferral is a powerful psychological tool. As in this blog entry I deferred my joy and laughter until the last line. So now, please join me in a wholehearted JOYFUL LAUGHTER, so the people around you may believe you’ve gone completely mad. It might be the beginning of more lasting joy, just keep practicing. Joy is within us not depending on outside stimuli, joyful1 although they might help.

E for Enterprise

There is a new start-up scene in development in Germany. Interesting to witness the new entrepreneurial spirit. Many of the youngsters grow out of their peer community, wanting to try new ways of working and living together. The new bottom-up or grassroots form of growing a business out of a subculture seems to be an adequate response to the growing diversity of societies and easier ways of community building through online social media. Name it “reach” today, it is similar to what you previously called having a customer base. The new element refers to a blending of cultures. Learning through being online connected to the world, yes, the whole world, allows wide-spread influences from other sub-cultures, be they American, Asian or African. The young are open-minded to new stimuli like “Ikigai” from Japan and, of course, the life histories of founders and individual biographies from entrepreneurs like the legend of Steve Jobs, Apple’s legendary founder. Imagineering has become part of the movie-influenced influencers. Short clips out of a longer story build communities. The witty comment, like at school, gets more attention than the long boring story of the preacher, teacher or the mansplainer. The experience of “flow” is all around these communities and this creates the specific magic of the start-up scene. They take each other to new levels, mutually, reinforcing their preferences and life-styles. They are well aware of the risks they are taking. “Keinhorn” German short for “not an Einhorn”, the one billion value threshold for super successful enterprises taught them crucial lessons. The “ecology of organisations” which I referred to in my courses at the now renamed “Constructor University” previously “International University Bremen”, then “Jacobs University”, (let’s see what comes next?) is an important complementary research tradition to assess the “survival” of enterprises. I still recommend this University, which I quit to start new endeavors. It carries in its several  “names” the important message:

“names” the important message:

start, fail, change, (repeat).

D for Democracy

Stand up for Democracy. Give me a D. Yes, we are passionate for democracy. Even if we are not singing Beethoven‘s “Ode an die Freude” every day, we are well aware that we have to defend democracy at numerous places. The essay in the New Yorker by Jill Lepore from January 2020 on the manifold risks to democracy and the way forward is a great inspiration. Democracy is always a “work in progress”. It improves and in most cases rises with the challenges. However, this demands to stay alert and wither the beginnings of threats to its functioning. Beyond the external threats, internal threats to democratic values are abound. The discursive element that is highlighted in the essay remains crucial. Debating in public is key. Transparency of arguments, reasoning and values are constituent parts of democracy. Clandestine ways of corruption, bribery and threatening of violence become apparent when fractions of society retreat from the public to form insider groups. Defenders of democracy need to speak out in public, publish they work, expose and perform their arts, challenge school curricula and be active in any policy field. This is a lot to do, but we have to prevail and rise to the continuous challenges to the democratic way of life. Too many dictators and autocrats around the world would like to see democracy fail. Worse, they work actively, like in “Qatargate” in November 2022 in Brussels to spread illicit practices of corruption. We have to strengthen our “antennas” and sensors to detect such practices. Prevention is key. Tough reactions with the force of the legal system to stop the spreading is also indicated. Let’s rise to the challenge, again and again with the latest technology.

C for Corruption

After the association of C with crises of corona, climate, consumption and the church we have to come back to one of the original links: corruption. Beyond the work of describing and analysing corruption from the time of the Roman empire to the Americas of today (Link) by Thomas Strunck, the re-reading of Niccoló Machiavelli is recommended by a number of scholars (in latin here). Also, in Asia the work and writings of Niccoló have been rediscovered (Link). “non creando in veritá le cuose nove”. It needs “una ferma experienza”. As people don’t just believe in the truth of new reasons, a firm experience of them is needed. New princes cannot just pray, they have to install a new vision or belief with force (p.25) by literally forcing persons (forzare) or “fare … credere par forza” stated in Chapter 6 of THE PRINCE. If we just complement the term force by force of persuasion, or money as surrogate for both, the writing of Niccoló speaks directly to corruption in our times. History does not repeat itself. However, the history of ideas still teaches “some dogs old tricks” until they are found out by investigative journalism and an independent judiciary, which both did not exit at Niccoló’s time. (inspired by Chaudhuri, S. & Chakravarty, P. (2022) Machiavelli Then and Now: History, Politics, Literature. Cambridge University Press.)

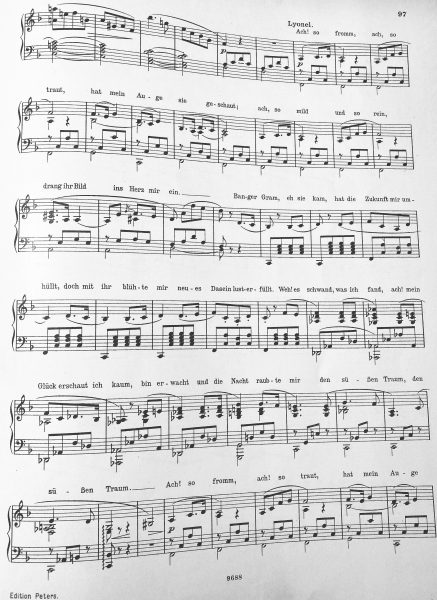

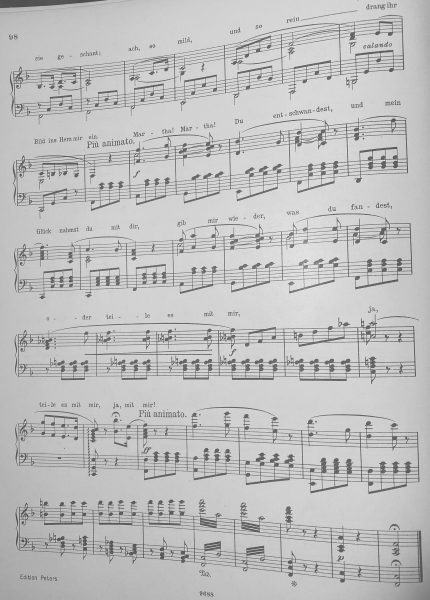

Flotow Martha

Die musikalische Schaffen des Fritz von Flotow ist recht umfassend. Seine aufwendigen Opern werden bis auf „Martha“ kaum noch gespielt. Die letzte mir bekannte Aufführung von Martha war in Schwerin mit Radioübertragung im Deutschlandfunk 2009. Im Auswahlrepertoire für den „Concour de la Reine Elisabeth“ war noch in 2018 auch die Arie “Ach so fromm” aus Martha zu finden. Der Sieger Samuel Hasselhorn hatte allerdings eine gute Wahl mit Fokus auf Liedern von Schubert und Schumann gelegt, die scheinbar bei der aus Bayern stammenden belgischen Königin Elisabeth sehr beliebt waren. Es verwundert nicht, wenn Fritz von Flotow, dessen Oper Martha in Wien uraufgeführt wurde, weiterhin auf der Liste der möglichen Stücke im Wettbewerb steht. Der Nachwuchswettbewerb hat eine karriereprägende Funktion für viele Teilnehmende. Die meisten Aufrufe auf Youtube hat die italienisch gesungene Version von Ach so fromm aus Marthas zum Beispiel von Pavarotti. Oder auch von Caruso oder von Placido Domingo, dessen langjährige Frau selbst Marta hieß. Die deutsche Fassung, gesungen von Placido Domingo ist eine von meinen Favoriten (hier). Die ältere Version, die ich von ZDFtheater gefunden habe, hat ihren eigenen Charme durch die pantomimisch begleitete Ouvertüre von Sama Molcho und die klar gesungenen Arien. Ab 1h17 gibt es dann die “Ach so fromm” in historischen Kostümen. Diese Interpretation erscheint mir sehr an die von Jacques Offenbach begründete französische Tradition der Operette angelehnt zu sein. Aus der Biografie von Rosine Swoboda, die Witwe von Friedrich von Flotow ist bekannt, dass sich die beiden Komponisten kannten und freundschaftlich verbunden waren. Mit 3 Mio Aufrufen ist „Die letzte Rose“ gesungen von Lila als Trauerlied wohl doch der populärste Hit vom Fritz. Das Europäische Jugendorchester hat Arie und Duett 2013 in London aufgeführt. Also, wer nun mal „Martha“ als Tenor mitsingen möchte, kann die Noten unten oder die karaoke Version oder Klavierbegleitung einer Pianistin aus Berlin-Schöneberg heranziehen. Worauf warten wir noch? Ich stelle die Dusche schon an, länger als 3 Minuten sollen wir eh nicht mehr duschen. Die Entzauberung der Tenorstimme können wir z.B. hier leicht verständlich nachlesen (Link), Schalldruck ist das akustische Geheimnis.

Stabi Ost

Die Staatsbibliothek zu Berlin hat 2 Standorte: Unter den Linden im Ostteil und Potsdamerstraße im Westteil der Stadt. Inhaltlich muss ich mal hierhin und mal dahin. Das macht nichts, denn es lässt sich so die Architektur und die Kunst am Bau vergleichen, als Begleiterscheinung. Meine Lieblingswerke sind die Leuchten in der Stabi West und die Uhren in der Stabi Ost. Die Architektur des frühen 20.-ten Jahrhunderts im Osten ist eher furchterregend und nicht wirklich einladend finde ich. Damals waren in Deutschland Bibliotheken noch elitären Kreisen vorbehalten, wie in der Bibliothèque nationale de France in Paris hatte die Stabi Ost einen runden Lesesaal, der wurde aber in dem Wiederaufbau nicht erhalten. Die eckige Variante in der Mitte der historischen Außenwände erscheint ungemütlich und in der Tat braucht die ungemütliche, unrühmliche Geschichte Deutschlands ständig solche Erinnerung daran. Neues Licht auf die historische Schatten werfen, durch die transparente Dachkonstruktion, ist in der historischen Sammlung an den Rändern jedem Nutzenden möglich. Das Treppenhaus ist in der offenen Bauweise der Stabi West mit den Leuten (allerdings aus Plastik) einladender. Aber das sollte jeder selbst auf sich wirken lassen. Heute profitieren wir von der Zugänglichkeit bei kostenloser Nutzung der Säle und Bestände in Berlin und der zentralen Erreichbarkeit beider Bibliotheken.

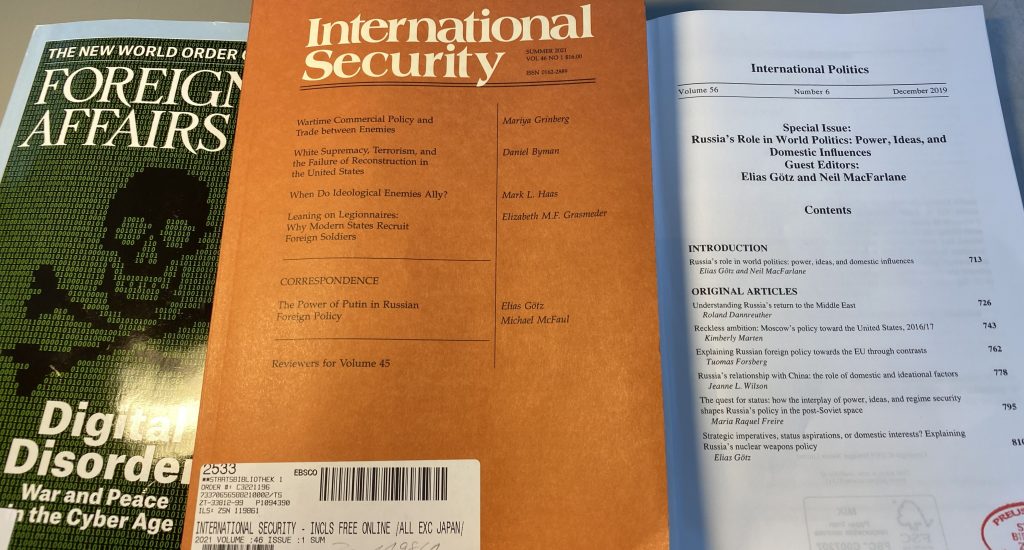

The world according to Putin

Das Centennial Issue von Foreign Affairs (Vol.101, Nr.5) trägt die Überschrift „The Age of Uncertainty”. In der Tat müssen wir mit einigen scheinbaren Gewissheiten aufräumen. Da ist einerseits die Gewissheit der große Staat im Osten hegt friedliche Absichten, andererseits ist das Verlassen auf Beistand ohne feste Bündnispartner geopolitisch naiv. Das hätten wir eigentlich seit den Schriften von Clausewitz theoretisch und mittels historischer empirischer Evidenz aus den beiden Weltkriegen wissen müssen. Unser Geldbeutel, sprich billige Energie, sowie eine durch wirtschaftliche Interessen geleitete Doktrin „Wandel durch Handel“, oder wie die Bremer Handelskammer seit der Hanse sagt „buten und binnen, wagen und winnen“ hat uns geblendet. Der Handel hat dem Westen ermöglicht, auf hochwertige, innovative, technologisch anspruchsvolle Produkte zu setzen und auch Russland in die „Rohstofffalle“ zu befördern. Einfaches Geld verdienen ohne viel Aufwand war die Devise, da durch Handel höherwertige Produkte eingekauft werden können. Gesellschaftlichen Wandel wollten die Russen sich ersparen. Mal sehen, ob diese Strategie weiterhin aufgehen wird. Der Beitrag „The world Putin wants“ (S.108-122) von Fiona Hill und Angela Stent ist dabei eher skeptisch und sieht den Angriffskrieg gegen die Ukraine als (letzten) Versuch, das Russische Imperium wiederherzustellen und zwar das der Zaren, bevor die Bolsheviken die Ukraine als eigenen Staat (Ukrainische Sozialistische Republik) etablierten (S.111). The Russian limited logic is as follows: If you are not Russian you must be a Nazi, if Ukrainians say they are not Russian, therefore they are Nazis. Dabei ist der rhetorische Kniff ganz einfach: Um von eigenen nationalistischen und völkischen Ambitionen abzulenken, müssen andere Staaten wegen Nationalismus/Imperialismus angeklagt werden (Beitrag von Timothy Snyder S.124-141). Eine einfach zu durchschauende Strategie, aber immer noch fallen viele Länder innerhalb der UN darauf rein. „The world according to Garp“ von John Irving könnten wir wieder lesen, oder ansehen, als Lehrstück über Toleranz und Intoleranz, sozusagen als Gegenmittel.

Du sollst mehr lesen

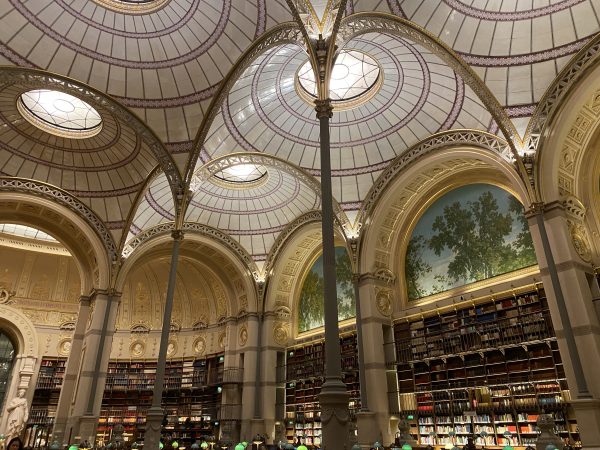

In unseren hektischen Zeiten, kommt so ein Aufruf immer passend. Statt Reisen kann ja auch online erkundet werden. Alles bildet, heute multimedial versteht sich. Dennoch lässt es sich wunderbar statt im stillen, heute kalten, Kämmerlein in öffentlichen Bibliotheken stöbern oder recherchieren. Die Bibliothèque nationale de France hat dazu eine alte gute Stube renoviert und richtig herausgeputzt. Die Kathedralen der Moderne in Stockholm, Brüssel mal flämisch, mal frankophon setzen auch bereits auf Zugänglichkeit für alle. Das Konzept war bereits in Paris in den aufgestellten Büchern, der Bibliothekstürme der BnF präsent. Begehbare Bücher samt Garten, Ausstellungen und Treffpunkten ziehen viele Besuchenden an. Mit dem historischen Standort Richelieu im Zentrum von Paris nahe Chatelet ist eine neue Dimension entstanden. Ob es gelingen wird, Touristen zu Lesenden und zu Lernenden weiter zu entwickeln, bleibt eine wichtige Frage für das Überleben unserer Kulturen und Demokratien. Neben der zur Schaustellung von Büchern gibt es auch Zugang zu neuen Medien und ein Set für virtuelle Realitäten zu Ausstellungen moderner Künstler seit dem Impressionismus. Die Verknüpfung von Kunst-, Geistes- und Architekturgeschichte mit aktuellem Design (neue Designerstühle) ist gelungen, Probesitzen eingeschlossen. So erschließen sich neue Traumwelten und harte Realitäten in einem Zug.

Was macht die Kunst

Das Leben in Metropolen erlaubt es, an fantastischen Wochenenden teilzunehmen ohne viel CO2-Aufwand. So konnten wir an dem “Brussels Galery Weekend”  mit längeren Spaziergängen von Galerie zu Galerie schreiten und Inspirationen sammeln. Mit Blick über die Jahre hinweg, zeigt sich viel Kontinuität im Kunstbetrieb trotz Corona-Unterbrechung. Das Home-Office-Syndrom ist erklärter Einfluss in den Arbeiten von “Michael Cline” (Nino Mier Galery Brussels) mit Hinwendung zu introvertierter in matten Farben erscheinenden Pflanzenansichten. Philosophisch angelehnt an den späten Voltaire, der sich nach bewegtem Leben und Schreiben, vorwiegend seinem Garten und Pflanzen gewidmet hat.

mit längeren Spaziergängen von Galerie zu Galerie schreiten und Inspirationen sammeln. Mit Blick über die Jahre hinweg, zeigt sich viel Kontinuität im Kunstbetrieb trotz Corona-Unterbrechung. Das Home-Office-Syndrom ist erklärter Einfluss in den Arbeiten von “Michael Cline” (Nino Mier Galery Brussels) mit Hinwendung zu introvertierter in matten Farben erscheinenden Pflanzenansichten. Philosophisch angelehnt an den späten Voltaire, der sich nach bewegtem Leben und Schreiben, vorwiegend seinem Garten und Pflanzen gewidmet hat.

Politisch anregender und streitbarer geht es da schon die letzten 30 Jahre (!) bei den kollaborativen Künstlern “Lucy + Jorge Orta” zu. Seit Ausstellungen zur COP21 im Grand Palais in Paris und vielen anderen gibt es eine Zusammenschau nun in Brüssel bis 12.11.22 im “Patinoire Royale” bei der Galerie Valérie Bach (engl) zu sehen.

Also, was macht die Kunst? Sie lebt nach der Krise, wie vor der Krise und in der Krise und hyperventiliert. Aber, wer schaut noch hin und lässt sich anrühren. Längst erschlägt uns die Bilderflut des täglichen Medienrummels. Dabei haben wir die Hoheit über unsere Augen und Ohren. Auffallend ist die Inszenierung der meisten Galerien als Ruheräume, oft etwas abseits der Hauptstraßen und mit Hinterhöfen oder -gärten. Auch diese Kathedralen der Moderne generieren Kraft aus Stille gepaart mit Anregung.

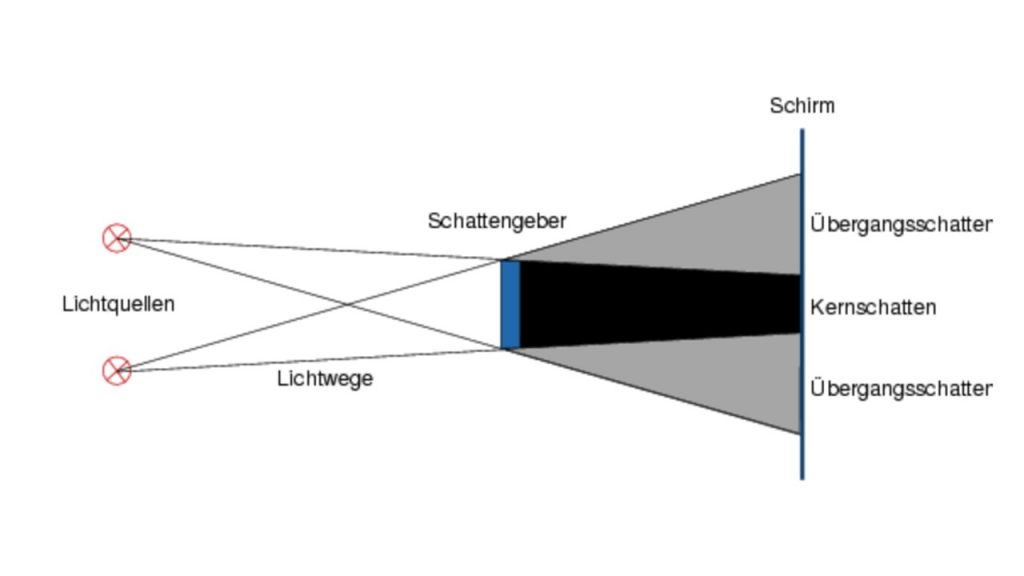

Lange Schatten

Bestimmte Ereignisse im Leben von Menschen werfen lange Schatten. Das ist ein viel beforschtes Thema (z.B. critical life events research). Einen frischen Blickwinkel aus autobiografischer Perspektive ergänzt Andreas Fischer mit seiner autobiografischen Erzählung “Die Königin von Troisdorf“. Er steht buchstäblich im langen Schatten seiner Großeltern, Eltern, Tanten und Onkeln. Mit viel Details widmet sich der Autor den Nachwirkungen von Kriegserfahrungen seiner Familie, hauptsächlich denen des 2. Weltkriegs auf die Psyche. Das Schweigen zu den oft traumatisierenden Kriegserfahrungen schafft neuerliche Barrieren, die in die Gegenwart fortwirken. Verbindugen zwischen den Generationen lassen sich erzählerisch gut darstellen, insbesondere das Sich-ineinander-verschränkende der Beziehungen und Erfahrungen. Dabei gibt es Kernschatten und Halbschatten, aber selten klares Licht auf Geschehnisse. Einzig die langen Nachwirkungen werden offensichtlich. Dabei könnte anstelle des Schweigens der Generationen zu den eigenen Erfahrungen und denen der (Groß-)Eltern durch Berichten im Familienzusammenhang vorzüglich als Lernkontext für alle und nachkommende Generationen dienen. Nach den vielfach gescheiterten Aufklärungsversuchen der 68er- Generation, hatte sich eine neuerliche Schweigewelle ausgebreitet, die erneut zu brökeln scheint (vgl. Henri-Nannen, vielfach Straßennamenänderungen). Bis zur Kriegswende 1942 wurden große Pläne geschmiedet (damals schon in Verbindung mit einer Besetzung der Ukraine S. 215-6). Das nachwirkende Trauma besteht wohl neben den vielfach beschriebenen direkten Kriegsverletzungen auch in dem Zerborsten der euphorisierten Zukunftsträume der Kriegsgenerationen aller Altersklassen. Aus Kindheitsträumen wurden offensichtliche Illusionen oder gar tiefsitzende, externalisierte Enttäuschungen. Verdrängte Schuldfragen und Wahrheitsverweigerungen mussten über Jahre aufgearbeitet werden. Die abgekürzte Entnazifizierung hat die Länge der Schatten innerhalb der Gesellschaft und der Familien nur vergrößert. Halbschatten ist eben nur halb im Schatten und schon halb im Licht. Bildquelle: http://didaktik.physik.hu-berlin.de/material/forschung/optik/anfangsoptik/schatten.htm

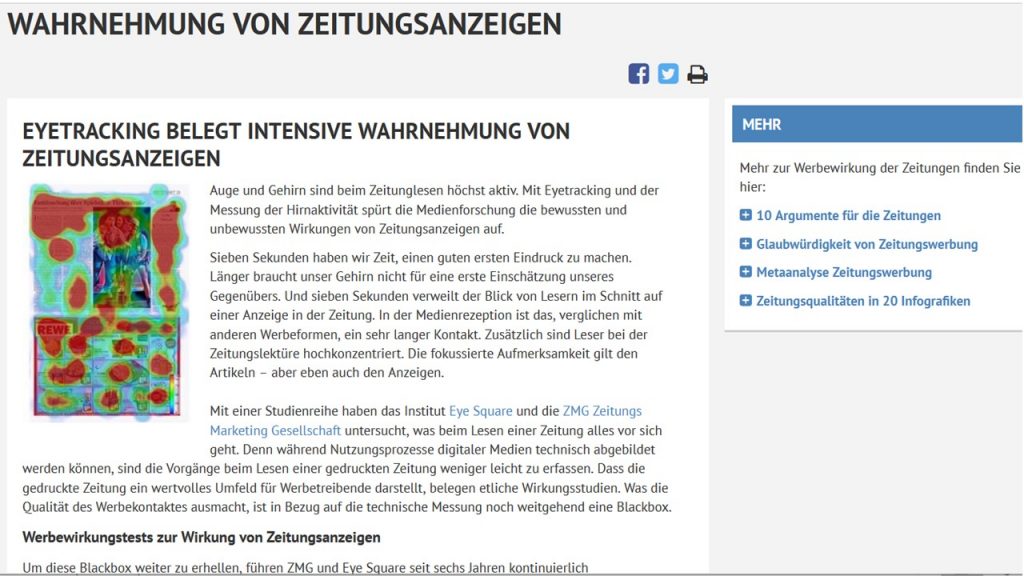

Was mit Medien

Wenn wir Jugendliche nach ihren Berufsvorstellungen fragen, antworten viele ich würde gerne was mit Medien machen. Okay, Daddeln als Beruf ist vielleicht nicht schlecht und in der Tat, wir brauchen viele medienbewertende, kontrollierende, kurz medienkritische Menschen. Meistens lautet eine Präzisierung dann, naja was mit sozialen Medien. Aber, was sind denn soziale Medien im Gegensatz zu unsozialen Medien. Mark Zuckerberg hat das „Framing“ für sein Medienimperium gut hinbekommen. Sozial ist daran der ideale Grundgedanke jede/r könne mit jedem nach Kontaktanfrage sich austauschen. Werbung und Mobbing haben bereits die Oberhand genommen und aus den sogenannten sozialen Medien werden vielfach höchst unsoziale Konsequenzen sichtbar. Nicht erst seit den letzten Jahren versuchen die anderen Medien, auch zu sozialen Medien zu werden. Skandale, dass von Unternehmen gekaufte Artikel publiziert werden. Sponsoring von Beiträgen erreicht oft mediale Verbreitung, ist aber eigentlich verdeckte Werbung.

Aber was sind denn unsoziale Medien? Medien, die nur über eine unsozial hohe Paywall erreichbar sind, könnten wir als unsozial bezeichnen. Das träfe dann auf die öffentlich-rechtlichen Medien zunächst genauso zu wie auf privatwirtschaftlich organisierte Medien. Freibeträge oder Gebührenerlass bei den öffentlich-rechtlichen Medien können sozialen Ausgleich schaffen. Anders bei den sogenannten Printmedien, die ja auch immer mehr versuchen, sich zumindest ein wenig den Touch zu geben, auch so etwas zu sein, wie soziale Medien. Nur wenige Zeitungslesende fragen sich noch beim Bäcker: kaufe ich heute eine Zeitung einer verantwortlichen Art, 2€+X oder doch ein Graubrot in dünnen Scheiben?

Wenn sich dann jedoch herausstellt, ein Mitherausgeber, Dr. Josef Joffe von „Die Zeit“, warnt einen Firmenchef vor kritischer Berichterstattung und schreibt bis vor kurzem weiter Kolumnen in einer Regionalzeitung „Der Tagesspiegel“, früher lokal genannt der Spitzel, dann sind die Selbstreinigungseffekte der notwendigen, unabhängigen Presse nicht mehr hinreichend. Die veröffentlichte Meinung weniger Personen darf nicht mit der öffentlichen Meinung der Vielen gleichgesetzt werden.

Bei den Römern hieß es noch „panem et circenses“. Aus gebt ihnen „Brot und Spiele“ ist für viele Lesende schon Brot oder Spiele geworden. Neue soziale Medien brauchen wir und ja Jungs & Mädels macht was mit Medien, vielleicht Mediensoziologie.  https://www.die-zeitungen.de/forschung-studien/zeitungswerbung/

https://www.die-zeitungen.de/forschung-studien/zeitungswerbung/

Klimawandel 2018

An Wäldern lässt sich Klimawandel am einfachsten für alle sichtbar ablesen. Das hat der Beirat für Waldpolitik der Bundesregierung erneut betont in seinem aktuellen Gutachten (pdf) . Zu trockene Jahre wie 2018 hinterlassen europaweit empfindliche Spuren. Waldbrände rücken weiter nördlich vor.

Im “forêt de Sénart” in der Nachbarschaft der Städte Montgeron, Yerres und Brunoy (nahe Paris) gab es im Hitzejahr 2018 einen größeren Waldbrand der 3-4 Jahre später noch verheerende Schäden aufzeigt.

🎼Mein Freund der Baum ist tot, die 🚒 kam zu spät 🎼.

Dabei sind wir kollektiv daran Schuld. Es herrscht Klimawandel und keiner will es später gewesen sein. Wald-IMG_21 Kurzvideo.

Schöner Wald und seine Biodiversität bleibt uns nicht mehr einfach so erhalten. Schutz durch Mischwald und Feuchtigkeitsreserven werden immer wichtiger. Die Aufforstung nach Brand ist dort für 2022 geplant. Die Kosten tragen lokale Gemeinden, obwohl wir alle unseren Teil zum fortschreitenden Klimawandel beitragen. Es bleibt erschreckend, wie unverantwortlich wir mit unserer unmittelbaren Umwelt umgegangen sind. Im Klimahaus Bremerhaven kann man die Klimazonen durchwandern und mehr aufbereitete Infos finden (Blog). Der übergroße CO2-Fußabdruck der Bevölkerung in wohlhabenden Ländern und deren Vielfliegende kann jeder selbst berechnen (hier). Flugreisen reduzieren spart sehr viel CO2 zum Beispiel. Das können wir ändern. Wie wir den Wald jetzt schon auf Erderwärmung vorbereiten können ist in dem Gutachten beschrieben und in der DLF-Sendung dazu kurz erläutert.

Zugang zu Wissen

Ikigai

Der japanische Autor Ken Mogi hat ein Büchlein zum japanischen Lebenssinn oder Lebenskunst “Ikigai” geschrieben (Leseprobe). Ich möchte daraus einen der letzten Sätze zuerst zitieren (S.169): “Aber vergessen sie nicht, bei der Suche hin und wieder herzlich zu lachen – heute und an jedem neuen Tag!” Also das mit dem Lachen kann ich schon ganz gut, deshalb als zusammenfassendes Urteil, mal auf Bayrisch: Ken Mogi, mog i.

Das Buch des Neurowissenschaftlers versucht auf recht seriöse Weise, westlich geprägten Lesern, japanische Lebensweise und Philosophie nahe zu bringen. Meine Lektüre von Herbert Rosendorfers: Briefe in die chinesische Vergangenheit, hat mich vor Jahrzehnten bereits auf einen humoristischen Zugang zum Kulturvergleich hingewiesen. Der chinesische Mandarin, versteht München = Min chen; Bayern = Ba yan. … und so wird aus Mogi = Mog I für mich. Ikigai beschreibt “die Freuden und den Sinn des Lebens” (S.17) iki = Leben, gai = Sinn. Die 5 Säulen des japanischen Lebenssinns lassen sich ohne weitere Hierarchie im Raum platzieren. Je nach kultureller Prägung erscheinen uns einzelne Begriffe oder Leitlinien als intuitiv zugänglicher. Hier meine Nennung, keine Reihung der 5 Säulen. Im Hier und Jetzt sein; Die Freude an kleinen Dingen entdecken; Klein anfangen; Loslassen lernen; Harmonie und Nachhaltigkeit leben.

Mogi (S.71) bringt die Begriffe “Loslassen” und “Im-Hier-und-Jetzt-Sein” mit dem zen-buddhistischen Grundsatz der Selbstvergessenheit zusammen. Für westlich geprägte Individualisten ist dieser Menschheitsansatz”als anonymes, fast unsichtbares Wesen, für das Individualität keinerlei Relevanz mehr hat” (S.72) aufgrund von totalitaristischen Erfahrungen nicht wirklich akzeptabel. Loslassen und nur Im-Hier-und-Jetzt leben ist nicht wirlich winterfest. Als geistigen Zustand ist es erstrebenswert, bei Wahrung der 5. Säule in Harmonie mit Natur, Gesellschaft und Achtsamkeit für Nachhaltigkeit.

Die Erfahrung von “Flow” als wichtiges Erbe vonWalt Disney’s (S.84) patentiert als “Imagineering” ist eine starke Motivation für viele Berufseinsteigende und start-ups. Diese Vertiefung oder Zeitvergessenheit lässt sich auf vielfältige Weise und bspw. in Hobbys erreichen. Die Teezeremonie und Blumensteckkunst sind sicherlich passende japanische Beispiele in diesem Zusammenhang. Musizieren ohne jegliches Publikum (Gagaku-Tradition S.94) ist Flow, für manche im Westen aber als brotlose Kunst verschmäht. Spüren von innerer Freude und Befriedigung wird sie durch das Leben tragen. Zurückhaltung und Nachhaltigkeit sind weitere Schlüsselbegriffe des Ichigai. Denken “in Hierarchien von Gewinnern und Verlierern, Anführern und Mitläufern, Vorgesetzten und Untergebenen” (S.111) wird zum Problem. Der Begirff des “wa” = “Harmonie mit unserem Umfeld” soll eine friedenschaffende Wirkung entfalten und unnötige Konflikte vemeiden. “Loslassen ist notwendig, wenn man als Assistent eines älteren Ringers, die Wünsche und Bedürfnisse einer Respektperson erfüllen muss, der man dient” (S.125). Kritikfähigkeit wird so beiderseitig kaum gelernt. Es drängt sich mir die unerklärliche Störung der Harmonie durch die angekündigte Entsorgung des strahlenden, verseuchten Wassers der Atomkraftwerks und Atomunfalls von Fukushima auf. Die rücksichtslose Zerstörung von Umwelt wird in Japan durch Ikigai scheinbar nur verzögert, aber nicht verhindert. Kurz: Ikigai mog i, Atommüll ins Meer entsorgen, mog i net.

https://www.nipponconnection.fr/pokemon-go-a-la-rescousse-des-zones-sinistrees-du-japon/ … und was machen wir mit unserem Müll?

Problemlösende

Nicht nur erst seit der Corona-Krise wissen wir, Personen, die sich als Problemlösende zeigen, sind die eigentliche Stärke eines Landes, einer Region oder einer Industrie. Die Basiskompetenzen von Problemlösen, Imagination und Kreativität sind die heimlichen Auszeichnungen eines schulischen und beruflichen Ausbildungssystems. Manches Mal hilft dabei die Mathematik, ein anderes Mal ein solides Wertesystem und öfters ist eine Kombination von beidem von Nöten. Das ist auf dem Arbeitsmarkt letztlich nicht anders. Problemlösende, die neue Wege beschreiten oder existierende Anlagen kreativ erweitern, stehen besonders hoch im Kurs. Dabei spielt es weniger eine Rolle, ob der Weg für Problemlösungskompetenz auf universitärem, hochschulischem oder beruflichem Weg erreicht wurde.

Die Spreu trennt sich vom Weizen in der Mühle!

Im Arbeitsprozess offenbaren sich Problemverursachende und Problemlösendene. Rahmenbedingungen spielen eine ebenso wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Ermöglichung von kreativen Lösungen, die eingefahrene Wege verlassen. Für das Bildungssystem heisst das, selbst einfache Tätigkeiten werden sich über den Beitrag zu Problemlösungen definieren. Die FT schreibt bereits (s.u.), dass manuelle Tätigkeiten Anteile von Programmieren, Kreativität und Problemlösen beinhalten werden. Die wenigen Beschäftigten in automatisierten Lagerhallen werden den Roboter nicht einrichten, aber zu Problemlösungen vielfältiger Art beitragen müssen. Bastelnde, Bricoleures werden immer gebraucht werden. Alleinerziehende als problemlösende AlltagsheldInnen sind ebenfalls auf einer steilen Lernkurve unter Extrembelastung.

Teile der Wissenschaft befassen sich damit, erst einmal das Problem zu definieren, einzugrenzen und bearbeitbar zu machen. Das ist wichtig. Aber die nächsten Schritte der Lösungsansätze reichen von den großen Fragen der Menschheit bis hin zum alltäglichen Bewältigen von Problemen im Arbeitsleben, wie im privaten Bereich. Theologinnen, ein Beruf mit sehr wenig Arbeitslosigkeit, haben da ein gutes Skillset: nicht vor großen Fragen zurückschreckend, aber gleichzeitig kreativ dafür sorgen, dass irgendwie genug Messwein im Kühlschrank ist für alle. Prosit.

Clip aus FT vom 29.9.21 S.16

George Sand

In der Reihe der bedeutenden Mäzeninen sollte George Sand nicht fehlen. In dem Buch “Les étés de Frédéric Chopin à Nohant 1839-1846” wird die Rolle von George Sand deutlich, wie sie Frédéric Chopin neun Jahre lang in ihrer Villa auf dem Land empfangen und seine Kreativität und Gesundheit unterstützt hat. Eine Liebesbeziehung war Teil der Komplizität der beiden Romantiker. Schriftstellerei und Komponieren haben sich vortrefflich ergänzt. Die Liste der Werke für Klavier, die in Nohant von Chopin komponiert oder fertiggestellt wurden, beläuft sich auf fast 50 Stücke. Mazurkas , Nocturnes, Walzer und Polonaises. Das Buch enthält vier CDs mit diesen Werken interpretiert von Yves Henry am Klavier. Als Camille Saint-Saens mit elf Jahren 1846 sein erstes Konzert im Salle Pleyel in Paris gab, war Chopin bereits sehr krank und hatte nach der Trennung von George Sand noch 3 weitere Lebensjahre. Musiktheorie “Harmonie und Melodie” von Saint-Saens beinhaltet Innovationen, die auch auf Chopin basieren. Jahre der Mittellosigkeit betrafen den jungen Saint-Saens und Chopin in seinem letzten Lebensjahrzehnt. Mäzenatentum daher eine “condition sine qua non” im Schaffensprozess. Die politisch, feministisch, sozialistish engagierte George Sand, die eine Regionalzeitung “l’éclaireur de l’Indre et du Cher” aufbaute (1844) schreibt charakteristisch für die RomantikerIn in dem Brief an die Mitgründenden der Wochenzeitung: “Les rêveurs de mon espèce pourraient dire aujourd’hui : “Je rêve, donc je vois.”” (ich träume, also sehe ich, S.23 “Questions politiques et sociales”, George Sand 2013). Ihr Sohn hat das Treppenhaus der Villa in Nohant dementsprechend als hommage in eine Traumlandschaft verwandelt. (Bilderserie zur Villa aus 2020)

Herkunft

Der Roman von Saša Stanišić mit dem Titel Herkunft ist aus soziologischer Sicht interessant, da der studierte Slavist Saša Stanišić sich mit einem ureigenen sozilogischen Thema befasst. Das macht neugierig. Für die Sozialwissenschaftler*innen unter uns ist eine der Lehrsätze, dass sich Herkunft nicht einfach ablegen lässt. Bei Stellenbewerbungen reicht oft schon die Adresse der Absendenden, um über die Einladung zum Einstellungsgespräch zu entscheiden. Saša Stanišić gelingt jedoch einen frischen Blick auf das Thema zu lenken. Dazu ist der autobiografische Ansatz des Romans (S.13-14), sein Vater ist Serbe, seine Mutter aus einer bosniakisch-muslimischen Familie, ein guter Startpunkt.

“Ich war ein Kind des Vielvölkerstaats, … , die der jugoslawische Melting Pot befreit hatte von den Zwängen unterschiedlicher Herkunft und Religion.” Auf die Frage eines Verwandten, woher er käme, antwortet der Erzähler (S.32-33): “Komplexe Frage! Zuerst müsse geklärt werden, worauf das Woher ziele. Auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreißsaal sich befand? Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe? Povenienz der Eltern? Gene, Ahnen, Dialekt? Wie man es dreht, Herkunft bleibt doch ein Konstrukt! Eine Art Kostum, das man ewig tragen soll, nachdem es einem übergestülpt worden ist. Als soches ein Fluch! Oder, mit etwas Glück, ein Vermögen, das keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft.”

In der Entwicklung der Autobiografie ist die Entwicklung der Mutter wichtig. “Sie hatte die Hindernisse sozialer Herkunft überwunden -. … als das noch unüblich war, machte sie sich selbstständig.” S. (120) Eine fiktive Herkunft testet der Autor in Gesprächen (S. 182), “Ich sagte, meine Mütter seien Lesbierinnen. Ich sagte, Herkunft ist Zufall …”. Die weitere Entwicklung auf der Suche nach dem Konstrukt Herkunft kombiniert der Erzähler mit dem Konstrukt und der Realität sozialer Ungleichheit. “Von den Jugos in der ARAL-Crew überhöhte keiner den Wert der Herkunft.” (S.201). Implizit weist das auf das Überhöhen von Herkunft in anderen sozialen Schichten hin. Diese Verhaltensweise is sicherlich auch präsent in vielen Religionen und Regionen. Saša Stanišić beschreibt visionär: “Mein Widerstreben richtete sich gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen das Phantasma nationaler Identität. Ich war für das Dazugehören” (S.221-2). Ein Bonmot oder Lebensweisheit lässt er seine Mutter sagen: “Weißt du, hier hatte immer der am meisten, der am wenigsten Skrupel hatte.” Das hat sich mittlerweile globalisiert und gilt umso mehr in unserem digitalen Zeitalter (GAFAM).

Wie auf dem Weg der sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es die Phase des Zweifels an den eigenen Erkenntnissen auf S. 284 kurz vor Schluss. “Ich verstehe das Beharren auf dem Prinzip der Nation nicht … . Ich verstehe nicht, dass Herkunft Eigenschaften mit sich bringen soll, und verstehe nicht, dass manche bereit sind, in ihrem Namen in Schlachten zu ziehen.” Für Wirtschaftspsychologen kommt noch eine Forschungsfrage. Herkunft könnte in der Vererbung von Präferenzen beruhen. Der Autor und sein Sohn haben die gleiche Lieblingsfarbe. Erneut darf die Großmutter weise gegen Ende sagen: “Es zählt nicht, wo was ist. Oder woher man ist. Es zählt, wohin du gehst. Und am Ende zählt nicht mal das. Schau mich an: Ich weiß weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Und ich kann dir sagen: Manchmal ist das gar nicht so schlecht.” (S. 337). Sozialwissenschaftlich inspirierte Fiktion toll gemeistert. Ein Anknüpfen an Themen, die schon die großen Meister der bildenden Kunst beschäftigte, hat mich inspiriert. Für mich knüpft das an die Darstellung von Poussin und die Ausstellung “Le massacre des innocents” im Chateau Chantilly 2017.

Inspiration

Rückkehr in die alte Heimat ist immer mit Erinnerungen verbunden, ob wir wollen oder nicht. Die Psychologie der Erinnerung (positiv bias) rückt ja zuweilen einige schiefe Wände wieder gerade. Da ist es gut, hin und wieder einen Realitätscheck durchzuführen. Also in Bernkastel-Kues sind die Wände der alten Fachwerkhäuser noch krumm.  Das ist beruhigend. Die Verbindung zur Schule, dem Altersstift und der Cusanus Bibliothek, sowie die Vinothek, bilden jedes Mal einen anregenden Anknüpfungspunkt und wissenschaftliche Inspiration. Der Weg von Bernkastel zum Kloster Springiersbach bei Bengel in der Eifel ist nicht weit. Dort befindet sich die barocke Kirche samt Zwiebeldach, die fast gar nicht in die Region passt. Als Ableger von Bamberg halten sich dort die Karmeliten als Ordensbrüder in kleiner Zahl. Wie nun das Leitmotif der Karmeliter als Bettelorden mit der Überschreibung der ausgerechnet barocken Kirche mit Heizung unter den Kniebänken zusammenpasst, erfordert etwas Erklärungsbedarf. Frage: Was macht ein erfolgreicher Bettelorden mit einer solchen Spende? (Er kauft allen ein Paar schöne Schuhe!?!) Das bringt mich nun ernsthaft zurück zum Thema Kulturen des “Geben und Nehmen” in verschiedenen Religionen. Verhaltenswissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel der “Bevarioral Economics” zeigen bereits, dass das Erbitten einer Spende mehr Einkünfte generieren kann als ein festes Eintrittsgeld. Ein Vergleich mit anderen Kirchen und Abteien der Umgebung lässt ein solches Verhaltensmuster als durchaus nachhaltig erscheinen.

Das ist beruhigend. Die Verbindung zur Schule, dem Altersstift und der Cusanus Bibliothek, sowie die Vinothek, bilden jedes Mal einen anregenden Anknüpfungspunkt und wissenschaftliche Inspiration. Der Weg von Bernkastel zum Kloster Springiersbach bei Bengel in der Eifel ist nicht weit. Dort befindet sich die barocke Kirche samt Zwiebeldach, die fast gar nicht in die Region passt. Als Ableger von Bamberg halten sich dort die Karmeliten als Ordensbrüder in kleiner Zahl. Wie nun das Leitmotif der Karmeliter als Bettelorden mit der Überschreibung der ausgerechnet barocken Kirche mit Heizung unter den Kniebänken zusammenpasst, erfordert etwas Erklärungsbedarf. Frage: Was macht ein erfolgreicher Bettelorden mit einer solchen Spende? (Er kauft allen ein Paar schöne Schuhe!?!) Das bringt mich nun ernsthaft zurück zum Thema Kulturen des “Geben und Nehmen” in verschiedenen Religionen. Verhaltenswissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel der “Bevarioral Economics” zeigen bereits, dass das Erbitten einer Spende mehr Einkünfte generieren kann als ein festes Eintrittsgeld. Ein Vergleich mit anderen Kirchen und Abteien der Umgebung lässt ein solches Verhaltensmuster als durchaus nachhaltig erscheinen.

Geisterrad 2021

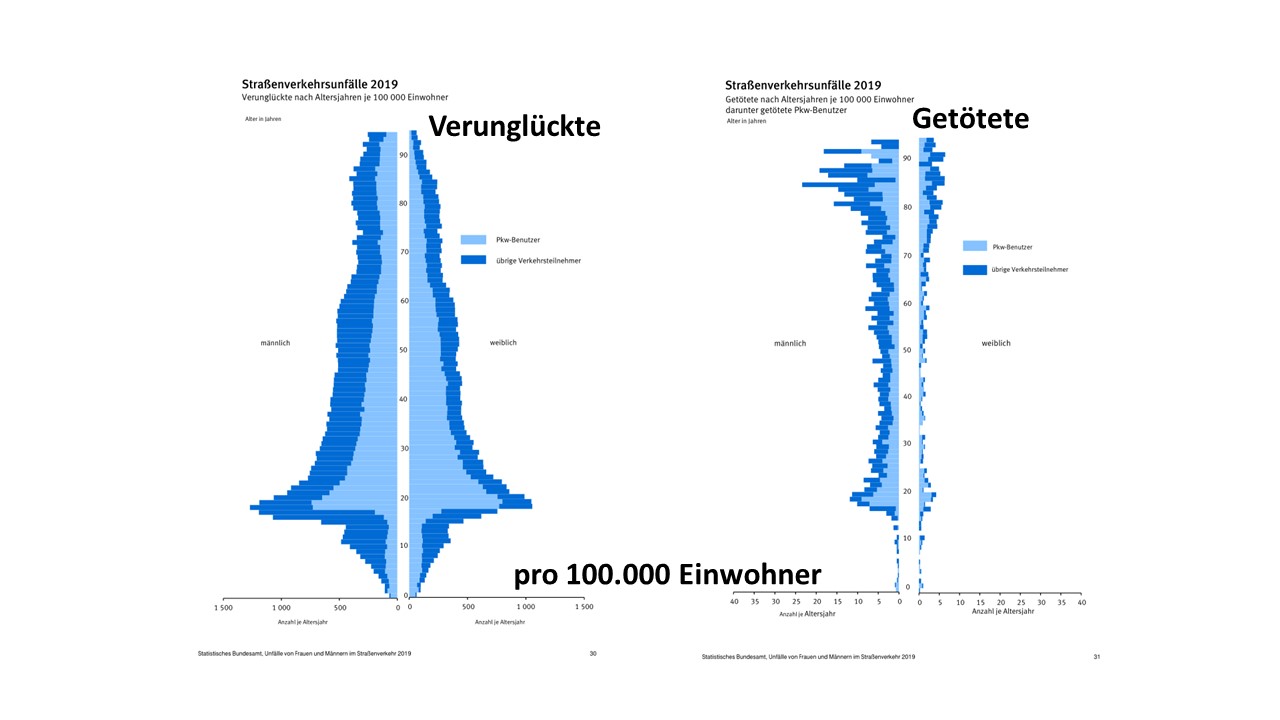

In einem informativen Zeitungsartikel (Tagesspiegel 20.3.2021 S. 9) sind Jörn Hasselmann und Stefan Jacobs einem tödlichen Fahrradunfall in Berlin nahe dem alten Flughafen Tempelhof nachgegangen. Die schwierige Aufklärung des Sachverhalts lässt die Emotionen Angehöriger der verstorbenen Person fast völlig außer Acht. Zu schnell geht der Verkehrsalltag weiter und Opfer geraten in Vergessenheit.

Beispielhaft führt Lara Keilbart (4.6.2021 ebenfalls Tagesspiegel) vor, wie Emotionalität sich mit Sachlichkeit paaren kann: “Wir sind wütend und traurig“.

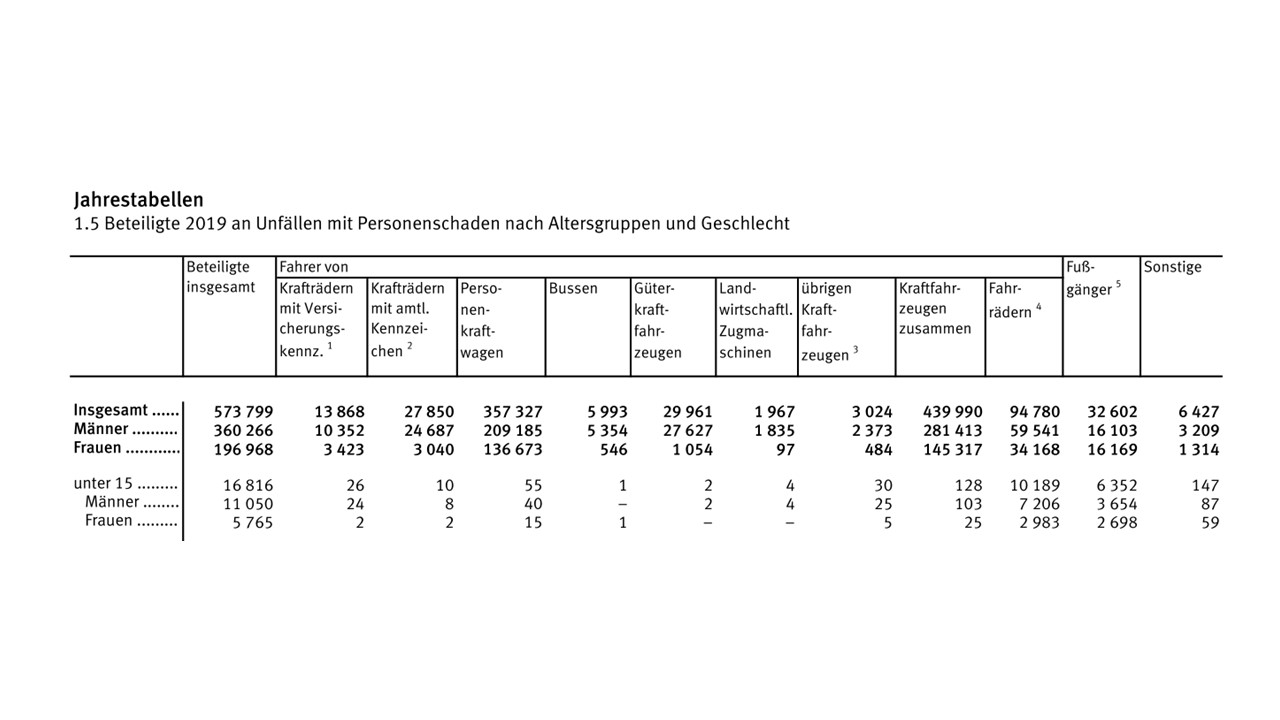

Der ADFC (existiert seit 1979) versucht Gleichgültigkeit mit seiner Anteilnahme und Mahnwache (seit 2016) mittels sogenannter weißer Geisterräder entgegen zu wirken. Zwischen 2010 und 2018 starben 20.000 Radfahrende in Europa. Noch schlimmer ist die Bilanz bei Fußgänger:innen 51.000 Verkehrstote in 2020. Das macht sehr viele betroffene Personen und Angehörige. Zusätzlich noch traumatisierte Unfallverursachende. Leider habe ich bisher nur zu stark zusammengefasste Statistiken zu dem Anteil der Verursacher, Altersgruppen, Alkohol– oder Drogenbeteiligung etc. unter den Verursachenden gefunden. Da brauchen wir mehr Aufklärung. In jedem einzelnen tragischen Fall (445 Radfahrende † in D in 2019) wird dadurch kein Leben mehr gerettet, aber die Prävention von jedem weiteren Fall darf nicht an einem gleichgültigen Achselzucken stehenbleiben. Auch 50 Jahre nach einem solchen vermeidbarem Schicksalsschlag berührt mich jede neue Mahnwache. Dank an die Journalist:innen, unablässig weiter darüber zu berichten (Daten vom Statistischen Bundesamt zu Verkehrsunfällen M/F hier). Bitte immer wieder neu darüber berichten, bis unsere Städte und Gemeinden für “ZuFußGehende“und Fahrradfahrende sicher werden. “Die höchste Unfallgefährdung für ältere Fußgänger (65+) bestand in Berlin mit 59, Hamburg 52 … verunglückten Personen je 100.000 Einwohner. Der Vergleichswert für Deutschland insgesamt lag bei 38”. (Zitat Statistisches Bundesamt Unfälle von Senioren im Straßenverkehr 2019 S.6) Dabei sind null Verkehrstote in Großstädten erreichbar. Oslo und Helsinki sind Beispiele (Nachricht DLF 20.4.2021).

Tagesspiegel 20.3.2021 S. 9, Foto von ©Jörn Hasselmann

Quelle: Statistisches Bundesamt (Link)

Quelle: Statistisches Bundesamt (Link)

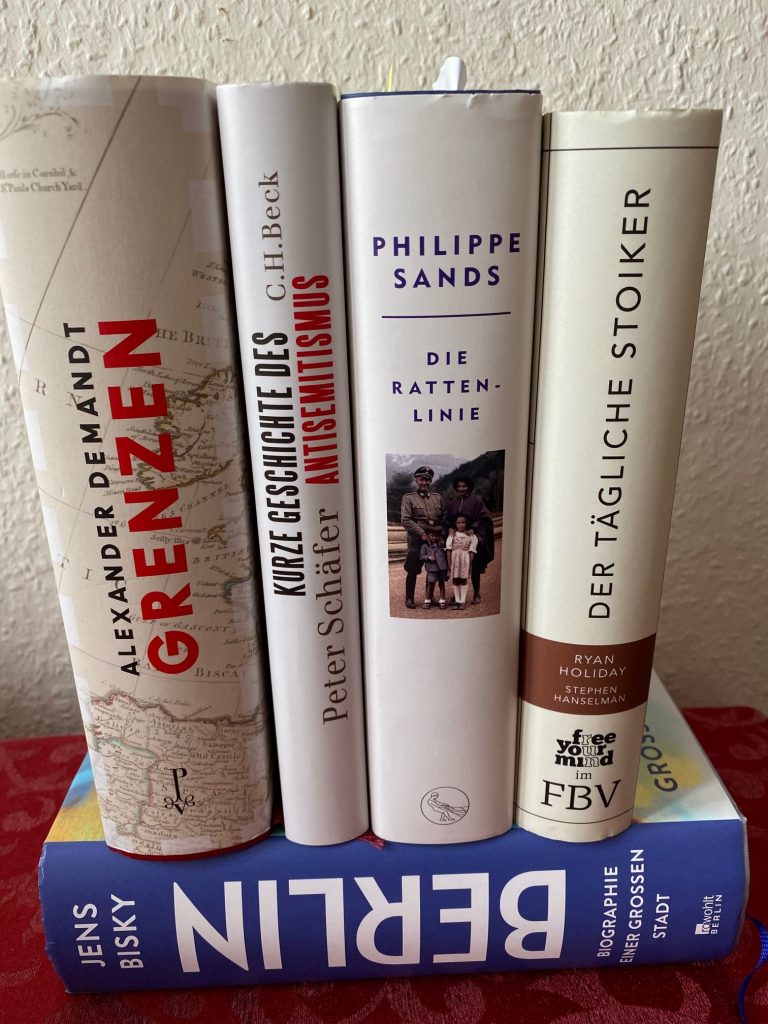

Nachgeforscht

Von einem der Stoiker, SENECA, kennen wir den Satz “Wir sagen immer, dass wir uns unsere Eltern nicht aussuchen können, dass der Zufall sie uns zugeteilt hat – doch tatsächlich haben wir die Wahl, wessen Kinder wir gerne wären. ” (aus De brevitate vitae, 15.3a). Genetik und Epigenitik machen uns aus, aber sicherlich ist sehr entscheidend, sich “die richtigen Mentoren auszusuchen” (Der tägliche Stoiker, S.18,1 als Kommentar zum Seneca Zitat). Das waren schon immer gute Bücher oder weise Personen. Für die letzten Wochen hatte ich als Mentoren (1) Peter Schäfer, (2) Philippe Sands und (3) Alexander Demandt gewählt (Linksammlung siehe hier). Gepaart mit etwas Biografie- und Lebensverlaufsforschung eine anregende Lektüre. Die Quintessenz in Reihe des Auftretens: (1) “Beides, Hass und Angst, gehört eng zusammen, und beides ist auch, wie man in der Geschichte immer wieder sehen kann, ein Hauptmerkmal des Antisemitismus.” Bezogen auf die Schoah: “Vergleiche müssen selbstverständlich erlaubt sein, solange mit “vergleichen” nicht “gleichsetzten” gemeint ist.” Für die akribische Aufarbeitung der Judenverfolgung über die Jahrhunderte und die Verschärfung derselben unter der NSDAP, die mit Hitler als Reichskanzler (ab 30.1.1933) einen Freibrief bekam, die Hetze aus “Mein Kampf” dann schrittweise mit seinen Parteigenossen umzusetzen. Dazu die Dokus “Wannseekonferenz” ansehen.

(2) Philippe Sands verfolgt über 455 Seiten die Biografie eines Nazis auf der Flucht. Dieser Nazi der ersten Stunde machte sich Hoffnung noch über die Rattenlinie von Österreich, über die Alpen in der Nähe des “Wilden Kaisers”, und letztlich über Rom nach Südamerika zu fliehen. Buchautor Philippe Sands und Horst, der Sohn des Nazis Otto Wächter führen Biografieforschung durch, um die Schuld von “Otto” zu ergründen. In vielen Gesprächen wir erörtert, ob er bei Tötungen und der öffentlichen Hinrichtung von 50 Polen in Bochnia im Dezember 1939 nur dabei war oder verantwortlich war (S. 430ff). War er nur Ausführender, oder hatte er eine anleitende Funktion. Der Sohn Horst verteidigt die Taten seines Vaters mit viel juristischer Spitzfindigkeit. Letztlich verteidigt er sich selbst, zwar vielleicht Teil einer kollektiven Schuld und Verantwortung zu sein, aber jegliche individuelle Bezüge leugnet er. Die guten Jahre mit seinen Eltern, seine wechselvolle Vergangenheit mit seinen Eltern hat die Familienbindung scheinbar aufgewertet. Die Feststellung, sein Vater war ein Massenmörder, kommt zwar nicht über die Lippen des Sohnes, aber beschließt den generationenübergreifenden Bericht mit romanhaftem Spannungsbogen.

(3) Der Begriff “Grenze” ist eine Grundkategorie der Geschichte und selbst der Ideengeschichte. Demandt leitet von der Begriffsdefinition “Grenze … unabdingbare Voraussetzung beim Wahrnehmen und Bezeichnen, beim Denken und Handeln.” (S. 19) über zu Grenze als Raumgrenze (S. 29ff) und Zeitgrenze (S. 74ff). Zu letzter heisst es (S. 101) “… jede Gegenwart war in der Vergangenheit einmal Zukunft; … jede Gegenwart in der Zukunft wird einmal Vergangenheit sein. Zukunft ist künftige Vergangenheit und Vergangenheit ist ehemalige Zukunft.” Nur ein Schelm denkt dabei an Karl Valentin. Bezogen auf die Bücher (1) + (2) verlangt dies ein Gedankenexperiment von uns. Versetzten wir uns in eine Gegenwart in der Vergangenheit, welche Zukünfte gab es bei grausamsten antisemitischen Verbrechen für die Millionen an Opfern und die vielen, ungezählten Täter.

Aus der Zukunft gesehen, wenn unsere Gegenwart mit ihren eigenen Formen des Antisemitismus, bereits Vergangenheit geworden ist, dann wollen wir angekommen sein an einer aufgeklärten Sicht auf die Stationen und Perioden der Vergangenheit, selbst in unserer Sichtweise auf Familienbiografien. Mit Demandt wird einem klar, die Kriegszeit, dann zeitliche Grenze, Nachkriegszeit hat es so völkerrechtlich gegeben, jedoch in den Schicksalen der Familien zeichneten sich vielfach andere Zäsuren ab. Das Datum der Verhaftung, Deportation, Ermordung, Flucht, Rückkehr bildet den biografischen Einschnitt und die Grenzerfahrung gleich für mehrere Generationen. Die “Stolpersteine” verdeutlichen die massenhaften Schicksale der jüdischen BürgerInnen beispielsweise in Berlin. Bei Jens Bisky: Biografie einer großen Stadt sehen wir die Bezüge aus Vergangenheit, die in die Gegenwart und Zukunft reichen. “Die Wohnungsnot blieb ein zäher Begleiter, sie führte … zur “Radikalisierung breiter Massen” (S.475). Trotz der prestigeträchtigen Großprojekte, wie der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz in den späten Zwanziger Jahren, bleibt der soziale Wohnungsbau und Eigentumsübertragungen zwischen Generationen damals und heute eine der drängensten sozialen Fragen, die wiederum Angst und Hass schüren. Hier schliesst sich der Kreis der Literaturbesprechung auf überraschende Weise. Täter und Opfer müssen gleichsam im Blick bleiben.

Radikalisierung

Prozesse der Radikalisierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen laufen über die Geschichte hinweg oftmals in vergleichbaren Formen ab. Das bedeutet jedoch nicht die Gleichsetzung solcher Prozesse. Das ist eine der Botschaften von Peter Schäfer (2021) “Kurze Geschichte des Antisemitismus“. Wichtig ist immer wieder hervorzuheben, “Die Ablehnung und Verunglimpfung des Judentums gehört nicht grundsätzlich zur Botschaft des Koran, sondern erklärt sich, wo sie zutage tritt, aus der politischen Gemengelage” (S. 113). Das trifft genau den Kern der derzeitigen Lage im Nahen Osten. Zunächst wird Hass geschürt und dann eine explosive Stimmung erzeugt. Wenn anschließend Radikale die Oberhand gewinnen, ist es bis zur Explosion des Pulverfasses nicht mehr lange hin. Das erleben wir gerade erneut. Eine Provokation durch Enteignung und Räumung hat im Fastenmonat buchstäblich das Fass zum Überlaufen gebracht. Raketenbeschuss einerseits, Abfangschirm und Vergeltung durch gezielte Zerstörung folgen. “Die ständige Ambivalenz zwischen Hass auf die Juden und Angst vor den Juden” (S. 295) zieht sich bereits durch die Jahrhunderte des Antisemitismus, wie Peter Schäfer aufzeigt. Dieses Schema zeigt sich am 15/16/ 17. Mai 2021 erneut. Laut Tagesspiegel print (S.4) haben die Aggressionen sich längst auch auf Europa übertragen (auch online Tsp). Da bleibt viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wer glaubt das können Eltern alleine und auch selbst im HomeOffice nebenbei leisten, täuscht sich gewaltig. In 3 Stunden pro Woche im Sozialkundeunterricht wird das eventuell leistbar sein. Jedoch die derzeitigen antisemitischen Hassbekundungen zeigen vor allem eins: Das Versagen des Unterrichts in der Vergangenheit und eklatante Versäumnisse bei der Eingliederung von Zugewanderten und Asylsuchenden. Bevor das in den Wahlkampf gerät, sollte sich ein Konsens der demokratischen Parteien bilden, endlich der Angst, dem Hass und der Radikalisierung entgegen zu treten. Den Antisemitismus bekämpfen, heisst viel miteinander zu reden, zu diskutieren, um Berühungsängste abzubauen und “Miteinander” statt “Gegeneinander” zu erlernen. Das ist schwierig in einer bereits mit Hass aufgeladenen Stimmung. Besonnenheit ist gefragt und nicht das platte Drohen mit harten Strafen. Da macht es sich der deutsche Innenminister Seehofer viel zu einfach. Wahlkampfposen helfen noch am wenigsten, das gilt für Deutschland, ebenso für Israel, das sich gefühlt seit mehreren Jahren im Dauerwahlkampfmodus befindet.

Seelenverwandtschaft

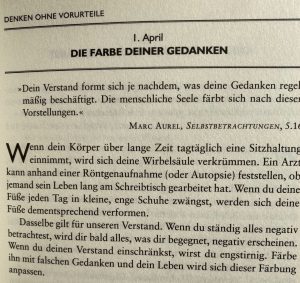

“Dein Verstand formt sich je nachdem, was deine Gedanken regelmäßig beschäftigt. Die menschliche Seele färbt sich nach diesen Vorstellungen” notierte bereits Marc Aurel in den Selbstbetrachtungen (5.16).

Theognis von Megara: “Von guten Menschen wirst du Gutes lernen, aber wenn du dich unter schlechte begibst, wird deine Seele Schaden nehmen.” Zitate aus “Der tägliche Stoiker“(S. 111+87 reingucken, Kritik).

Ein interessantes Fundstück zu der Frage, was die Seele ist, verweist auf die Korrespondenz von Voltaire (Âme = Seele). “Seele nennen wir, was mit Leben erfüllt”. Das Zitat verweist auf Beweggründe für das Handeln, modern als Motivation bezeichnet, seit der Antike oft mit Psyche gleichgesetzt. Eingebettet in die Frage was wahr ist, spielt uns die Psyche ja so manchen Streich, besonders im Rückspiegel. Individuelle Schuld bei kollektiver Schuld, besser kollektives Versagen und Verantwortung aufzuzeigen, ist oft kein leichtes Unterfangen. Das hat Philippe Sands Jahre seines Lebens bewegt. Über “Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit” lautet der zweite Untertitel seines hochgelobten Rechercheromans. Über einen “Nazi auf der Flucht”, der die “Rattenlinie” nehmen möchte, ermöglicht er uns, in die Recherche zur Schuld von Otto Wächter einzusteigen. Wieviel individuelle Schuld ist nachweisbar bei Kriegsverbrechen? Das hat bereits viele Gerichte beschäftigt. Aber die Intergenerationalität, die Schuld auch begleitet, ist einer der Nebenstränge des nicht-fiktionellen Romans. Was lässt sich über Generationen hinweg als Wahrheit weitergeben? Schönfärberei ist eine zusätzliche Gefahr der Erzählungen älterer Generationen. Da muss man/frau selber ran (Familienforschung), am besten unterstützt durch kritische JournalistInnen. Wahrheit finden ist dabei ein Prozess mit vielen Klippen. Was ergibt sich aus den Archiven, Akten und Nachlässen. Jede Evidenz braucht Bewertung zur Verlässlichkeit der Information, Beweise bzw. mögliche Interpretationen. Ein Satz von Philippe Sands (S.454) hatte mein besonderes soziologisches, kriminologisches Interesse geweckt: “Es ist wichtiger, den Schlächter zu verstehen als das Opfer”. Ob uns das bei der Prävention von neuerlichem Schrecken hilfreich sein kann, bleibt die große Frage. Grenzüberschreitungen und Antisemitismus sind wieder allgegenwärtig. Die Antwort darauf gibt’s nach Pfingsten. Frühzeitig Täter und ihre Steigbügelhalter zu identifizieren und zu verstehen, das praktizieren Andreas Busche und Hannes Soltau in ihrem Tagesspiegelartikel vom 2.5.2021 zu antidemokratischen Netzwerken.

Auswahl Handapparat für die Tage Klaus in Klausur.

Antisemitisch

In Berlin müssen wir 1000 antisemitische Vorfälle beklagen, alleine im Jahr 2020. Wie der “Tagesspiegel” auf der Titelseite (20.4.2021) meldet sind das fast 3x pro Tag eine Diffamierung, Beschimpfung oder Bedrohung. Warnungen in Sonntagsreden reichen da schon lange nicht mehr aus. Gut, dass da wo das Übel wächst auch die Unterstützung wächst. Geltende Gesetze gegen Hetze konsequent anzuwenden, ist eine naheliegende und wirkungsvolle Art und Weise zu reagieren. Prävention, das heißt Aufklärung über historische Tatsachen und aktuelle Straftaten eine wichtige Funktion der Medien. Da findet sich sehr viel Gutes jetzt im Netz. Peter Schäfer hat mit seinem Werk “Kurze Geschichte des Antisemitismus” eine wegweisende Darstellung und historischen Überblick mit zahlreichen Originalzitaten zusammengestellt. “Das Buch ist groß in seiner Kürze”, schreibt Gustav Seibt in der Süddeutschen. Dennoch braucht das Lesen viel Aufmerksamkeit und Bedenkzeit, denn es wird an vielen Überzeugungen von beispielsweise Christen gerüttelt. So wird im Glaubensbekenntnis (seit dem 1 Konzil 325 in Nizäa) eine mögliche Brücke zum Judentum abgebrochen (S. 84ff), da Jesus als eines Wesens mit dem Vater gleichgesetzt wurde (de substantia patris). Wie tief Antisemitismus verwurzelt sein kann, ging mir durch diese Lektüre der ersten Kapitel des Buches erst auf. Wichtig ist der interreligiöse Dialog hierbei. Aufstehen gegen den Antisemitismus müssen aber die jeweilige Mehrheitsgesellschaft. Jede Demokratie lebt gerade von ihrem aktiv eintretenden Minderheitenschutz, im Gegensatz zu autoritären Regimen. Antisemitisches Verhalten hat sich einem Virus vergleichbar erneut ausgebreitet, leider mit ständig neuen Varianten des Corona-Virus vergleichbar. Leugner, von einem wie dem anderen, scheinen sich ebenfalls der gleichen Muster zu bedienen. Dem müssen wir Entsprechendes dagegenhalten.

Weniger “isst” Mehr

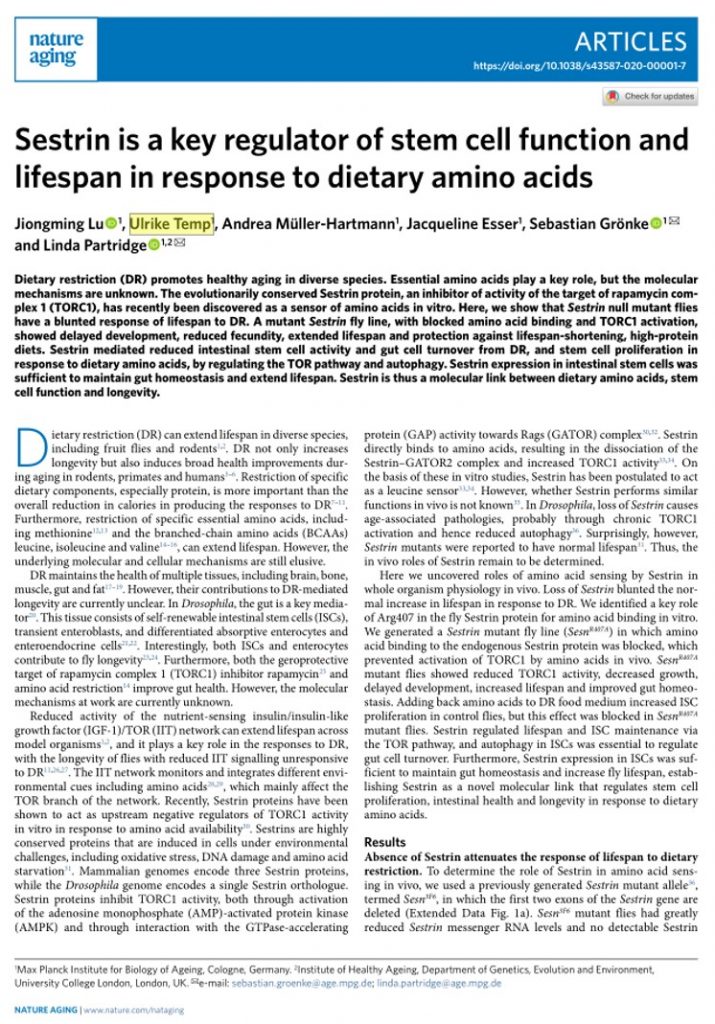

Ein mit hohen akademischen Weihen versehener Artikel hat mal wieder bestätigt, was wir eigentlich seit den 70er Jahren bereits wissen und in den Gesundheitskampagnen “Friss die Hälfte” effektvoll angeregt wurde. Leider zeigen unsere “Obesity”-Statistiken völlig entgegengesetzte Trends. Wir werden immer dicker als Einzelne und als Gesellschaft. Dabei wissen wir es seit langem. Auch die Lösung mit der “Trimm Dich” Aktion und Waldpfaden mit Sportgeräten aus Holz hatten wir schon und haben sie verkommen lassen. Weniger essen hilft für ein längeres Leben und dadurch werden wir langfristig gesehen doch mehr essen (ein anderes Nachhaltigkeitsthema). Aber zunächst zu “Sestrin” dem Signalprotein. Zu hohe Proteinzufuhr schadet den tierischen und wohl auch dem menschlichen Organismus. Reduktion verlängert um 10% die Lebenserwartung. Das sind etwa 8 Jahre bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung bei Geburt von 80 Jahren. Den Autoren

Jiongming Lu, Ulrike Temp, Andrea Müller-Hartmann, Jacqueline Eßer, Sebastian Grönke, Linda Partridge ist mit ihrer Studie ein wichtiger Durchbruch gelungen: Sestrin is a key regulator of stem cell function and lifespan in response to dietary amino acids. Nature Aging, 2020.

Mein Vorschlag ist: bei der nächsten Frühjahrsdiät doch mal erneut versuchen es umzusetzten. In Zeiten von Covid-19 und seinen Varianten sind die Erträge mehrfach. Da es schon wieder wärmer wird, ist der Wohlfühlfaktor warmen Essens nicht so einschränkend. Deswegen, Klaus raus aus dem Haus.