It is the merit of youth to try out and get away with new things. The peace movements of the 60s and 70s have had their origin in peaceful actions or sit-ins that managed to raise awareness of aggressive foreign policies of the U.S. and allies. The aim of peaceful meeting was to have an impact on government policies by not being aggressive towards anybody. The political force stems from the power of peaceful persuasion by not forcing persons of other opinions. We are many and we think differently.

The climate activists of 2023 have chosen a different route before abolishing their so-called peaceful activism. This form of protest consists in reaching media attention by blocking road circulation at critical intersections. It turned out to be perceived as an aggression for many persons much unlike the peaceful actions from decades before, which were also sit-ins, but in areas with no or little traffic.

Similar to the distinction in freedom from violence versus freedom to do something. The notion of aggression has 2 orientations. Not being aggressive towards somebody or something could be understood as peaceful aggression if the activity or non-activity has an effect on other persons as if they suffered a form of aggression. In the eyes of the spectator the peaceful road blocks may have a violent impact. Reactions might follow accordingly in a spiral of violence rather than the proclaimed peaceful impact. There is, therefore, a fundamental difference between the peaceful peace movements and the “peaceful aggression” of many of the climate activists blocking roads. Rather than spreading peace, the outcome is a rather violent reaction against perceived unacceptable hindrance to do something.

To meet in a church in the presence of priests (2023-9-23, 12 apostles in Berlin-Tiergarten) does not change the thrust of the campaign, which I coin as peaceful aggression. Therein lies the eventual failure to reach more popular support for the cause and the action of the self-proclaimed “last generation”. In ratcheting up the spiral of aggression, the movement contributed to the rising frustration of persons with no or only very difficult alternatives to their means of transportation. Aggressive opponents of the movement received undue media attention and, probably, hardened the opposition to the climate cause.

In analogy to cold versus hot war, we have entered a period with peaceful aggression versus aggressive aggression. Difficult times for peaceful peace movements.

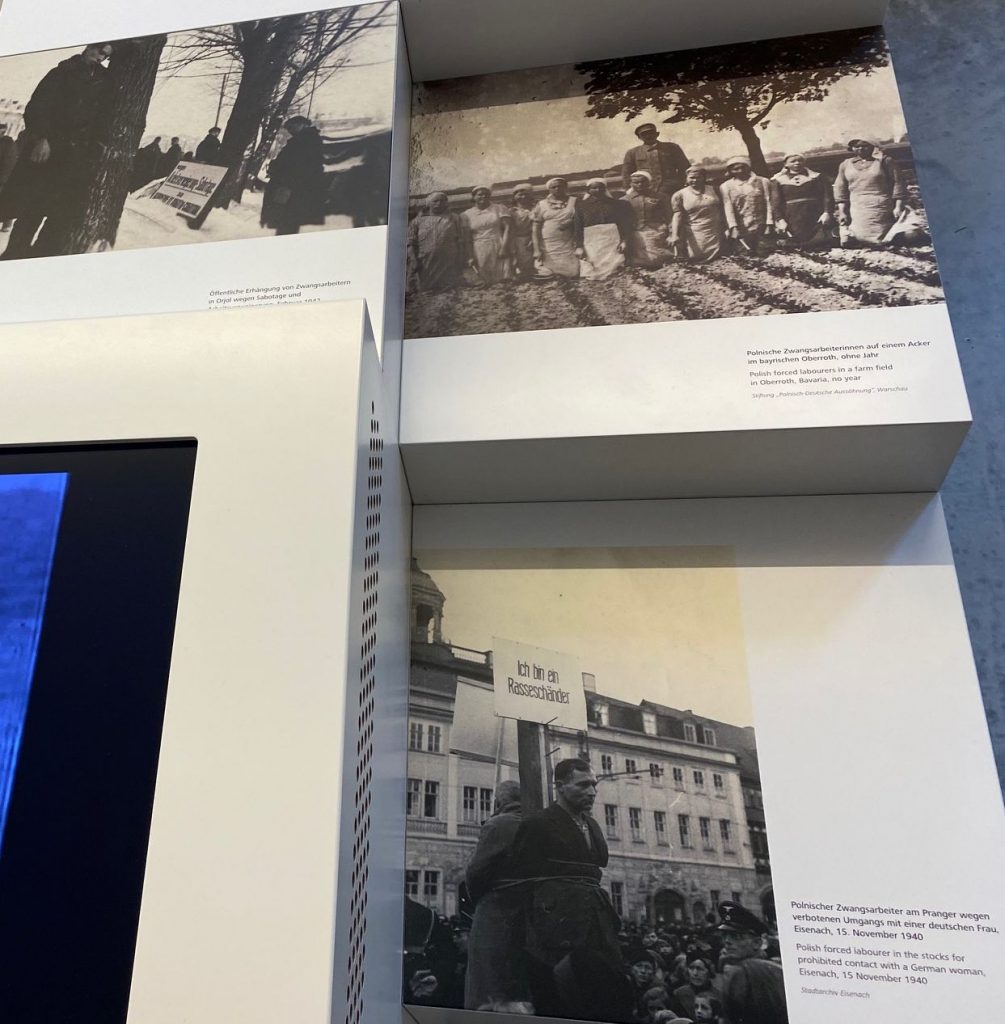

Zwang durch Terror

Durch den Terror der Willkürherrschaft mit rassistischer Doktrin wurde aus Zwangsarbeit eine lebensgefährliche Arbeit. Überzogene Sanktionen bei Diebstahl, Plünderung oder Sabotage wurden von den Nazis mit öffentlichen Hinrichtungen (Erhängen, Gruppenerschießung oder Guillotine) geahndet (siehe Katalog zur Ausstellung Alltag Zwangsarbeit S.44-45). Straflager und Verlegung in Konzentrationslager gehörten ebenfalls zur regelmäßigen Erfahrung.

Die Zwangslage der dort zur Arbeit gezwungenen Menschen ist kaum vorstellbar und fassbar in unserem System der Beschreibung von Arbeit. Totale Subordination kann vielleicht in Ansätzen verdeutlichen wie diese Situation auf die Personen gewirkt haben muss. Fluchtversuche waren fast ausgeschlossen. Selbst die Verbindung zu den meist deutschen Frauen in Fabriken war unter hohe Strafe gestellt und intime Verhältnisse (bezeichnet als Rassenschändung) wurden für beide Seiten lebensbedrohlich oder endeten für die Zwangsarbeiter oft tödlich. Der Terror in dieser Zeit bestand in der kontinuierlichen Gefahr und Angst tatsächlich oder vermeintlich eine Anklage zu erhalten, die unkontrollierbare, weil selbstherrliche, Strafen nach sich ziehen konnte.

Image: Ausstellung Alltag Zwangsarbeit 2024-1 in Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide.

Bücherverbrennung1933

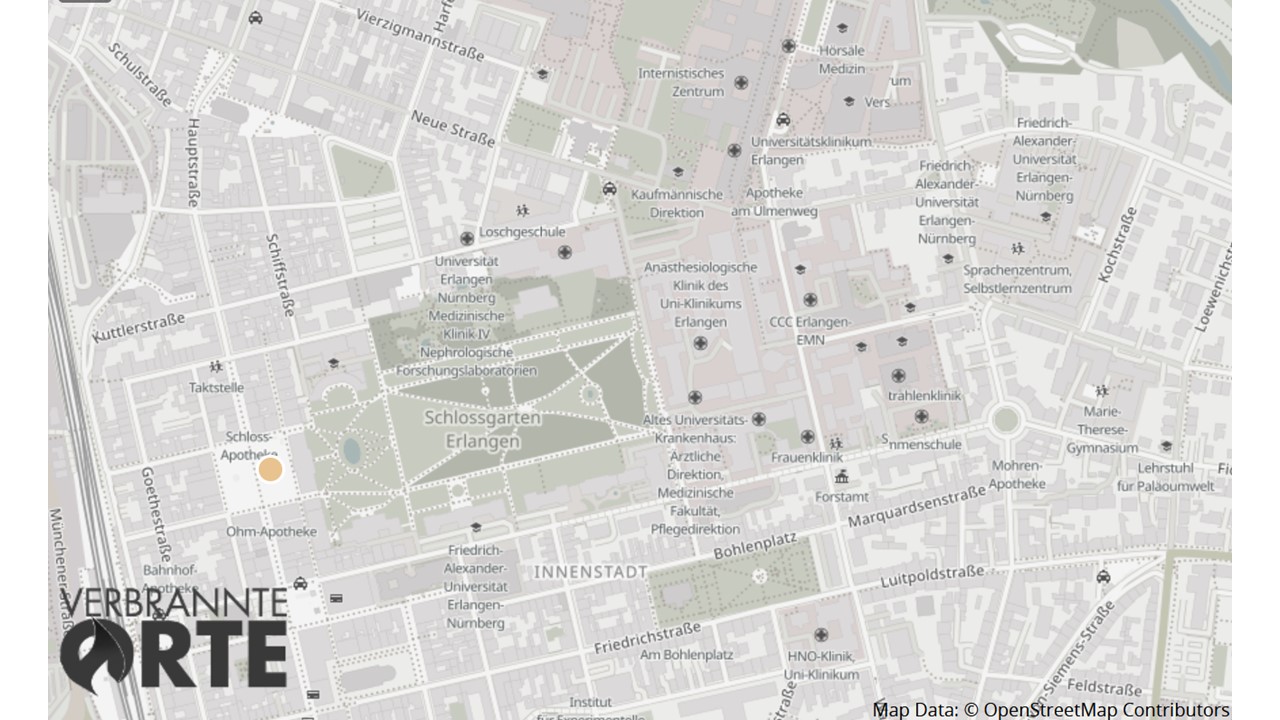

AutorInnen sind nicht nur eine seltene Spezies. Es ist auch eine gefährdete Art. Die Macht des geschriebenen Wortes wird und wurde seit langem von Diktatoren und Autokraten gefürchtet. Dabei sind die Nationalsozialisten besonders zu erwähnen. Auf der Frankfurter Buchmesse in 2023 gibt es wieder eine Präsentation und kleine Ausstellung dazu. Unter dem Titel „Verbrannte Orte“ kann online recherchiert werden, an welchen genauen Orten die abscheulichen Vorboten von noch viel größeren Verbrechen begangen wurden. Bereits 3 Monate nach der Machtübernahme zelebrierten die Verächter der freien Meinungsäußerung mit den Bücherverbrennungen Einschüchterungsversuche. Auch im Jahr 2023 bleibt das eine Mahnung, früher und entschiedener gegen solche Taten einzuschreiten. Auf der Internetseite „Verbrannte-Orte“ ist eine Karte der gelisteten Bücherverbrennungen verfügbar. Beispielsweise für Erlangen bei Nürnberg zeigt die Karte den Schloßplatz nahe den medizinischen Instituten als Tatort (siehe unten). Mit seiner beträchtlichen Anzahl von gewaltbereiten, schlagenden Studentenverbindungen in den 1930er Jahren ist das wenig überraschend. Dazu findet sich heute zumindest eine Plakette dort, die an diese Schandtaten erinnert.

Wenn Frankfurt wieder die Neuheiten auf dem Büchermarkt feiert, sind wir froh die Internationalität und Toleranz zu feiern. Auf dem Römerberg in Frankfurt befindet sich ebenfalls eine Plakette, die die Erinnerung an diese von Studenten vielfach ausgehenden und befeuerten, hässlichen Aktionen wachhält. Strafrechtliche Konsequenzen müssten wohl erst noch genauer recherchiert werden. Da scheint die Rechtsprechung noch nicht viel weiter entwickelt zu sein. Verletzungen des copyrights bei Büchern wird verfolgt, aber eine öffentlich verrichtete Verbrennung befindet sich in einer juristischen Grauzone. Für die Verbrennung des Korans in Schweden wurden zeitverzögert 2 unschuldige schwedische Fußballfans von einem islamistischen Fanatiker ermordet. Hass schürt weiteren Hass. Daran hat sich in den 90 Jahren seit den Bücherverbrennungen in Deutschland wenig geändert. Die Schauplätze ändern sich. Eine Wiederkehr auch nach Deutschland kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden, da das gewaltbereite, rechtsextreme Spektrum weiterhin wächst.

Quelle: Julius H. Schoeps (Hrsg.); Werner Treß (Hrsg.): Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933; Olms Verlag; 2008; ISBN: 978-3-487-13660-8. Image: Erlangen in Verzeichnis „Verbrannte-Orte“.

Collective Violence 2

Summers and Markusen (1999) subsume state terrorism under the broader heading of collective violence. Even beyond non-governmental groups, states might apply collective violence against innocent people. Among the strategies governments use as a form of collective violence fall (1) arbitrary arrests, (2) imprisonment without trial, (3) torture and (4)a summary execution of members of alleged enemy groups. Particular outcries are caused by, for example, police or other para-military groupings of persons who jump from (1) to an execution of an innocent person or of several even seemingly unrelated murdered persons (4b).

Amnesty International attempts for decades to fight against such occurrences on an almost global scale. The need to complement the national legal systems through supra-national instances as well as NGOs in this domain is obvious. Even the most advanced democracies need to permanently check their systems for several forms of state terrorism or abuses of power to eliminate or intimidate opposition.

Staub (1999, pp.195) undertook an attempt to list elements that allow to predict and maybe prevent collective violence. The theory starts with “conditions of life” more generally like economic, social and political conflicts as well as rapid social change. Activation of basic needs in people, like several forms of security, challenges to a person’s self-concept, traditional values, simply the customary way of life (COVID-19) or new comprehension of (climate) realities, they all challenge old world views of people (superiority) and their place in the world (AI).

Claims for support by other people (government), missing connection to others (individualism) lead people to focus more on their own needs and isolated action. Rebellion as collective violence is directed against differences in status, power and (social) rights. Self-interest is becoming an overriding societal principle. Racism (p.200) and police violence (p.201) are part of Staub’s theoretical considerations. He argues in favour of training of situations in which a police officer is likely to become unnecessarily violent or to stop it if it occurs. At least a medium-term solution.

Framing of such training as preparation of good teamwork rather than betrayal is crucial in action teams, be they in the police or the military. The reader on “violence subie, violence agie” by Seron and Denis (2000) allows us to take a step back and reflect on the spirals and repercussions involved in violence from the perspective of the person who carries out an act of violence and the victim. A social-therapeutic approach aiming at reconciliation is worth trying, albeit a lot of obstacles. Collective dance rather than collective violence is the immediate as well as long-term solution (More on dance here).

Triangle without words

There are many forms of triangles. Jacques Pain (2000, pp.121-136) adds another one. “Jeunes, banlieue, école : le triangle sans parole” (Youth, suburb, school : the triangle without voice). He calls it a symbolic, sensitive triangle which is confronted with mounting difficulties from inside as well as external pressure. Pain describes and analyses the violence that emanates from the triangle.

Additionally, the triangle appears to be spiralling upwards causing mounting pressure on the social fabric of whole societies. Education systems have to deliver sufficient numbers of youth ready for insertion into the labour market, ready to accept the subordination to hierarchical structures while at the same time being confronted with high social contributions to other parts of society and unrepairable environmental damage and depletion of resources by older generations. With high interest rates even the middle-class dream of a house with garden is out of reach for almost all of the young growing up in suburbs, disadvantaged schools with pervasive violence. Dealing drugs or taking drugs has become pervasive and an entry port into the violence of law in addition to the violence of the street, school or even home.

Give the triangle a voice. Call the names of the victims so that politicians do not forget all too quickly what is their duty to guarantee – a youth free of violence and a youth with an equal chance for learning. Free from violence, but free to learn or be given a chance to find your way into society at large not only restrained to your suburb.

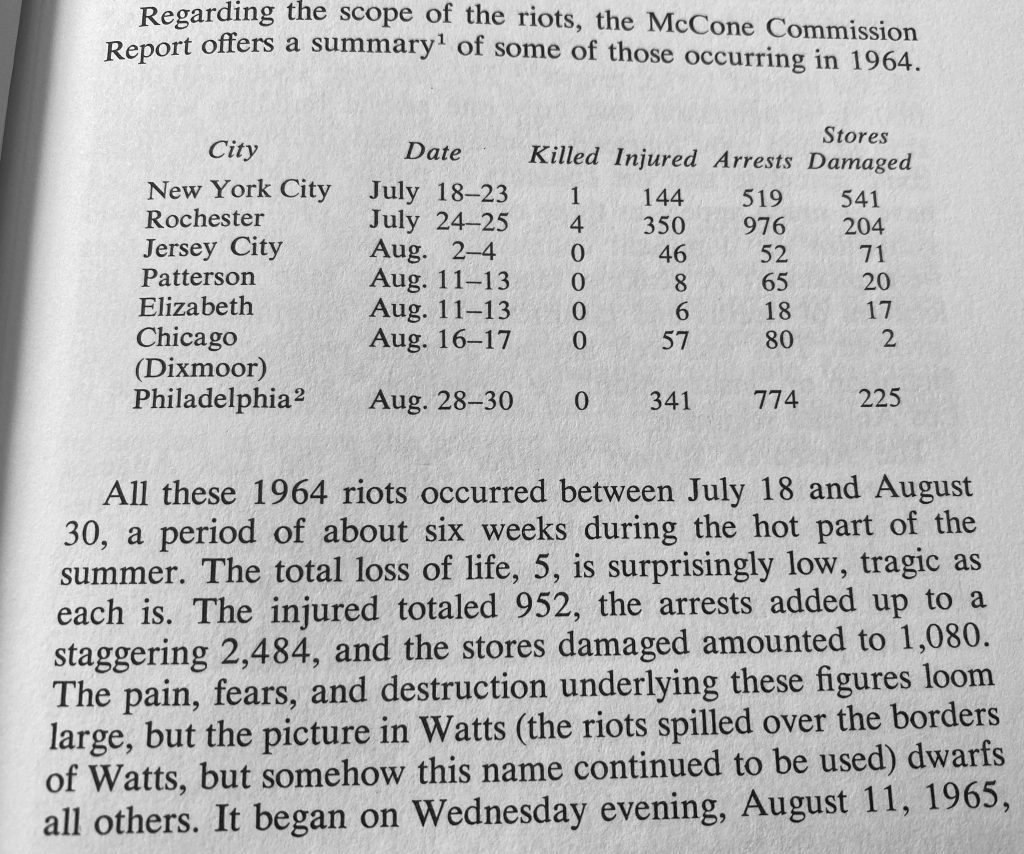

Reference to the historic riots of the mid-1960s (Saul Bernstein, 1967, p. 27) and the recent Paris riot statistics from July 2023 suggest that history doesn’t repeat itself, but it seems to rhyme. A breaking of the silent triangle is like an eruption of a volcano. Violence is all over the place and leaves a lot of burned land and people. Cohort effects might prolong the suffering further throughout their life courses. Stigmatisation is likely reinforced rather than overcome. For the so-called holy trinity there were many words and songs. The modern triangle within society is still in search of the right wording, although rap-music is shouting loud about “la misère du monde”, only we are not really listening.

Violence 2023

The public debate about violence suffers from a lack of broad scientific reflection of the notion. C.A.J. Coady (1998, Vol.9 pp 615-17). In philosophy at least 2 theories address violence directly. A legitimate definition of violence treats violence as the illegitimate use of force. It is a kind of moralising appeal to reserve violence to those legally well-defined cases that receive their legitimacy from law. Next in the line of reasoning then is the definition of legitimacy. Slaves or colonies in this definition would never be allowed to use violence in their fight for freedom. This is recognised as a logical problem of such a definition. “In a legitimate state, shooting or savage beating by police will not count as violence, if it is a politically legitimate use of force.” (p.615).

The second theory of violence builds on the notion of “structural violence” (Johan Galtung, 1969). Structural violence is a much wider concept of violence. It includes social injustices inflicted on individuals or groups in society (suffering) as well as a broader view on perpetrators beyond individual persons to include police or institutions more generally. Coady stresses the point that both these theories are morally loaded without sufficient justification. Even a narrow definition of violence as “exercise of physical force” is too narrow, as it neglects the devastating effects of psychological violence. Part of the judgement therefore is motivation or intention of the person applying violence to clarify a moral stance. Psychic disorders or abuse in social upbringing are recognized as attenuating influences in legal procedures.

A wise conclusion is drawn by Coady: “Even justified violence is regrettable” (p.617). Living in permanent fear of abuse of violence by criminals or the police narrows the gap between authoritarian regimes and democracies. The basic social fabric of trust in the police is at risk in such a situation. It is very hard to re-establish trust in institutions once groups of society have lost it or even doubt that basic trust in the institutions of democracies is justified. (Image: Part of Pieter Brueghel II, De kindermoord te Bethlehem Musées royaux des beaux arts, Brussels, 16th century).

Police Violence

As a test of the viability of ChatGPT you might enter Police Violence. What you get in return is just a summary of some nice newspaper-ike editorial of a polite statement that this is a problem about everywhere and that the division of power will take care of it eventually. This is an unfair summary, but it highlights the risk of too many conservative editorialists in Europe that do not dare to take sides of the innocent youth that is at a permanent risk of police violence due them living on the margins of our modern, fast-moving societies that do not allow for lifestyles off-the-normal “protestant work ethic”.

Perceptions of what is fun and what is serious differ within societies, particularly between generations. Baby boomers have known and many experienced unemployment. Youth today has “precarious jobs” just around the corner. But just having “any” job without any career potential or, at best, on the minimum wage is no longer enough. Social media show that there is much more to life than just a 8-5 normal job. High-streets are full of marketing tricks that solicit people into spending without cross-checking their red lines.

Police and the flourishing private security sector are then charged to ensure that boundaries of financial and spending power are respected. This is exactly where the capitalist market economy fails the people. Without a tough police, ensuring property rights, the system cannot survive. Social market economies claim to soften the borders between have-nots and have-too-much. This needs permanent readjustment. That is where many of our social market economies have failed the poor and even middle-class people threatened with economic and status decline (latest at time of retirement).

Reactions may turn out violent, and again, the police is sent in to “stop” violence. As it turns out police, being abused as “political weapon”, may then become overly violent as well. Not as an overall force, but specific units or just several individual persons who have been trained in anti-terror exercises and have “a license to kill” (007). French legislation has recently facilitated the use of guns to impose the monopoly of power. The probability of who constitutes a potential target might be interpreted by the police itself. A threatening situation is perceived differently by different persons. Too much room for interpretation.

The image of the French superpower that is threatened by a 17-year-old youngster is not credible. It is time to sharpen the control of the police also in France. ChatGPT only on special addition includes the social movement of “Black lives matter” in the return on police violence. If you know the topic you can make use of the AI tools in drafting on police violence for example. Rather than to spend billions on fancy Olympic Games in preparation for Paris 2024, youth programmes would be much better investments in the medium and long run.

Tourists cancel visits to Paris and France in masses already. That is probably the only lesson that receives sufficient attention in the current government and may lead to better control of violence not from some pick-pockets, but from the police as well.

Gewaltmonopol

Für Demokratien ist die Frage des Gewaltmonopols eine sehr entscheidende Frage. In gleichem Atemzug muss dabei die demokratische Kontrolle dieses Monopols gewährleistet sein. Verfassungsrecht in Demokratien ist darin eindeutig. Lediglich die Praxis des Rechts gestaltet sich oft schwierig und durchaus wechselhaft. Die Studie von Laila Abdul-Rahman, Hannah Espin Grau, Luise Klaus und Tobias Singelnstein (2023 bei Campus kostenlos downloadbar) greift das wichtige Thema mit einer repräsentativen Studie von 3300 Opfern polizeilicher Gewalt in Deutschland auf (Zusammenfassung). Anders als im amerikanischen Raum fehlt bei uns bisher die Berücksichtigung von Rassismus und räumlicher Verortung in der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Geschehens. Das Interaktionsgeschehen oder Eskalationsstufen (S. 31) bieten einen weiteren Ansatzpunkt zukunftsweisend präventiv tätig zu werden. Die Aussetzung der Strafverfahren gegen Polizeibedienstete wegen Gewaltausübung (Körperverletzung) ist mit 93% aller Fälle außerordentlich hoch. Das Kapitel 8 (S. 307ff.) über die strafjustizielle Aufarbeitung offenbart die Randbedingungen der justiziellen Verfahrensweisen.

Das Gewaltmonopol darf nicht in Frage gestellt werden, aber sobald Gewalt des Monopolisten unverhältnismäßig und rechtsstaatlich ungenügend kontrolliert wird, kommt eine politische Gewaltenteilung langsam ins Wanken. Die wehrhafte Demokratie braucht Polizeigewalt, um beispielsweise das Demonstrationsrecht durchzusetzen oder öffentliche Veranstaltungen zu sichern. Aber die Exzesse polizeilicher Gewalt müssen geahndet werden. Solche Anklagen finden wir in England anlässlich der Krönungsfeier, in Frankreich bei Streiks oder Fußballspielen oder in Belgien bei Gipfeltreffen oder Räumungen von Flüchtlingslagern. Das ist keine Randnotiz. Friedlicher Protest ist wesentlicher Bestandteil von Demokratien. Einschüchterung durch Gewaltanwendung ist Teil der dunkelsten Kapitel und muss entschieden unterbunden werden im Friedensprojekt Europa.

Gewalt

Die Betrachtung von Krieg und Kriegsverbrechen im weiteren Kontext als Anwendung von kollektiver Gewalt erlaubt das Einbeziehen eines breiteren Spektrums an sozialwissenschaftlichen Theorien. Auf Putins Nachttisch liegt direkt neben dem Buch von Machiavelli Il Principe, das Buch mit dem Titel Dell’arte della guerra. Ein Satz daraus besagt, lass keine Chance verstreichen, die fast keine Kosten hat (Jakobsen S. 24). Also rein in die Ukraine bevor das Land und Leute zu stark werden. Tor Jakobsen (Hrsg.) hat das in dem Band zu Krieg, Theorien und Forschung gut herausgearbeitet. Die Einleitung listet die Gründe für Krieg. Den Soziologen interessiert besonders die Erwähnung von gesellschaftlichen Strukturen, auf Russland bezogen würde das den Einfluss von Militär auf und Status innerhalb von Gesellschaften einschließen. Besteuerung für die Unabhängigkeit der USA sowie die Bedeutung von grenzüberschreitendem Handel gehören zu diesen Themen. Neben diesen liberalen Thesen für oder zur Vermeidung von Krieg existieren die sogenannten radikalen Argumente, wie Ungleichheit, ausländische Investitionen und Imperialismus, die zu erhöhten Risiken für Krieg führen (S. xii.). Tilly 2003 The politics of collective violence erweist sich als wichtige Lektüre. Kreieren einer Identität zusammen mit political entrepreneurship schaffen gemeinsam Voraussetzungen für kollektive Gewalt. S. 25. Im Konflikt der Ukraine spielen ethnische, sprachliche und kulturelle Ursachen ebenfalls eine Rolle. Auch lässt sich die ökonomische Erklärung von Krieg mit Zugewinn- und Verlustkategorien errechnen für alle beteiligten und sogar scheinbar unbeteiligte Parteien. Kosten-Nutzen-Analyse lässt grüßen mit all ihren Unwägbarkeiten und potenziellen oder faktischen Fehleinschätzungen. Für den derzeitigen Krieg in Europa lässt sich die deprived actor Theorie auf das russische Militär beziehen während die ukrainische Strategie versucht dem rational actor Modell folgt. So stehen sich neben den Heeren auch Theorien gegenüber. Mir gefielen die Sandkastenspiele bei denen nicht wirklich geschossen wurde am besten. Vielleicht ist ja doch noch was in dem Spruch: Putin will wieder Krieg, aber keiner geht mehr hin.

Gewalt Training

Wöchentlich wiederholt sich das traurige Spektakel. Gewalt im Umfeld von Fußball ist kaum mehr wegzudenken. Auf 2 Seiten Sport in der Zeitung heute nur eine kleine Randnotiz kein Artikel, kein Kommentar. Ist ja alles nur Spaß, die wollen doch nur spielen. Weit gefehlt. In Berlin mit noch 2 Bundesligavereinen ist dann jede Woche Heimspiel und die Bahnhöfe werden zu Risikozonen, Straßen im Umfeld der Stadien sowieso. So wird seit Jahrzehnten die Verrohung der Gesellschaft trainiert. Früher nur samstags heute an fast allen Wochentagen. Wollen wir wirklich den totalen Fußball? Total verrückt die Welt, von den Kosten und Schäden, die die Allgemeinheit trägt mal ganz abgesehen (Nachtrag aus Süddeutsche vom 7.3.21 Randale in Mexiko – Gewalt stoppt Mexikos Liga). Viele Vereine sind sogar als gemeinnützige Organisationen bei uns deklariert. Ob das bei den Prämien noch gerechtfertigt ist, interessiert nur wenige Steuerexperten. Früher hieß es, wenn Du richtig reich werden willst, gründe eine Religion, ne kleine Sekte tat es auch. Heute gründen/kaufen wir einen Fußballverein oder Champions- Fußballverband.