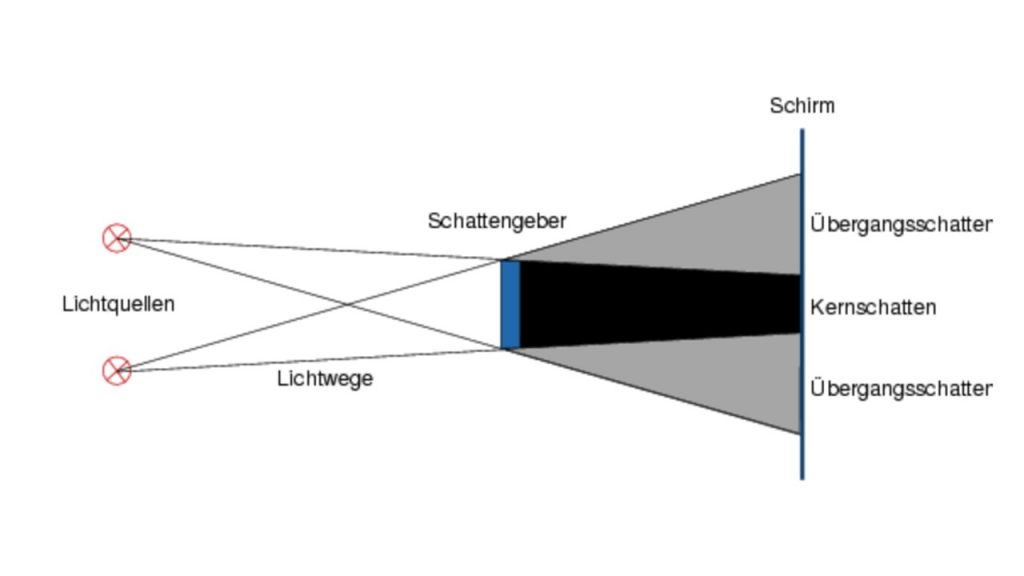

Bestimmte Ereignisse im Leben von Menschen werfen lange Schatten. Das ist ein viel beforschtes Thema (z.B. critical life events research). Einen frischen Blickwinkel aus autobiografischer Perspektive ergänzt Andreas Fischer mit seiner autobiografischen Erzählung “Die Königin von Troisdorf“. Er steht buchstäblich im langen Schatten seiner Großeltern, Eltern, Tanten und Onkeln. Mit viel Details widmet sich der Autor den Nachwirkungen von Kriegserfahrungen seiner Familie, hauptsächlich denen des 2. Weltkriegs auf die Psyche. Das Schweigen zu den oft traumatisierenden Kriegserfahrungen schafft neuerliche Barrieren, die in die Gegenwart fortwirken. Verbindugen zwischen den Generationen lassen sich erzählerisch gut darstellen, insbesondere das Sich-ineinander-verschränkende der Beziehungen und Erfahrungen. Dabei gibt es Kernschatten und Halbschatten, aber selten klares Licht auf Geschehnisse. Einzig die langen Nachwirkungen werden offensichtlich. Dabei könnte anstelle des Schweigens der Generationen zu den eigenen Erfahrungen und denen der (Groß-)Eltern durch Berichten im Familienzusammenhang vorzüglich als Lernkontext für alle und nachkommende Generationen dienen. Nach den vielfach gescheiterten Aufklärungsversuchen der 68er- Generation, hatte sich eine neuerliche Schweigewelle ausgebreitet, die erneut zu brökeln scheint (vgl. Henri-Nannen, vielfach Straßennamenänderungen). Bis zur Kriegswende 1942 wurden große Pläne geschmiedet (damals schon in Verbindung mit einer Besetzung der Ukraine S. 215-6). Das nachwirkende Trauma besteht wohl neben den vielfach beschriebenen direkten Kriegsverletzungen auch in dem Zerborsten der euphorisierten Zukunftsträume der Kriegsgenerationen aller Altersklassen. Aus Kindheitsträumen wurden offensichtliche Illusionen oder gar tiefsitzende, externalisierte Enttäuschungen. Verdrängte Schuldfragen und Wahrheitsverweigerungen mussten über Jahre aufgearbeitet werden. Die abgekürzte Entnazifizierung hat die Länge der Schatten innerhalb der Gesellschaft und der Familien nur vergrößert. Halbschatten ist eben nur halb im Schatten und schon halb im Licht. Bildquelle: http://didaktik.physik.hu-berlin.de/material/forschung/optik/anfangsoptik/schatten.htm

Spitzel

Warum der Tagesspiegel bei meinem früheren alteingesessenen Zeitungshändler “Spitzel” hieß, ist mir lange nicht klar gewesen. Ein ungutes Gefühl bei den gelegentlichen Käufen ist geblieben. Das Schimpfwort “Springerpresse” war schlimmer und “Lügenpresse” ist eindeutig ein Pressefreiheit misachtendes Statement. Der Unterschied zwischen Meinungen, wie und welche Meinungen in der Presse erscheinen kann verzerrt sein. Im großen und ganzen können wir mit unserer Presselandschaft in der globalen Aufmerksamkeitsökonomie noch zufrieden sein. Das Sinken der Zeitungslesenden um ca. 50% in den letzten 20 Jahren ist zwar recht dramatisch, aber hat vielfältige Gründe. Wenn aus Berichterstattung zunehmend Meinungs- oder Stimmungsmache wird, werden Personen, die Informationen suchen sich an andere Medien halten.

Es ist verständlich, Printmedien brauchen andere Finanzierungsquellen als Abos und Laufkundschaft (Grenze irreführende Werbung). Den “local turn” der Lesenden bei gleichzeitig Qualitätsbewusstsein bei überregionalen Zeitungen, was Auflagen steigen lässt, hat der “Spitzel” vollzogen. Da Überregionalität in Deutschland kaum mehr zu erreichen ist, begibt sich der “Tagesspiegel” auf die “Spitzel”-Variante. Mit 12! lokalen Teilen allein in Berlin gibt es fast für jeden Bezirk einen Spitzel. Diese Person berichtet meistens Trivialitäten aus dem Bezirk, erreicht aber wahrscheinlich, wegen dem alternativen Bezahlmodell (à la Google, Facebook etc. mit gezielterer Werbung + viel Eigenwerbung) und nur scheinbar kostenlos, eine breitere interessierte Öffentlichkeit. Gezielte high impact Werbung wird so ermöglicht.

Was heisst das konkret? Naja, auf einen Artikel zu Milieuschutz und Gentrifizierung folgt dann eben eine gezielte Werbung, die als Info getarnt daherkommt. Die vielen Spitzel vom Spitzel spielen das Spiel kräftig mit, indem sie Gentrifizierung als “Kampfbegriff” versuchen zu diskreditieren, obwohl es in der wissenschaftlichen Literatur z.B. der Stadtsoziologie + Geografie weltweit ein analytisches Konzept ist (Ursprung).

Der Treppenwitz der Berliner Geschichte ist dabei, dass Fahrstühle, die in Berliner Altbauten eingebaut werden leider für Rollstühle oft zu eng sind und meistens erst auf einer 1/2 Etage starten. Genau, sie stoppen dann auch wieder eine 1/2 Etage niedriger oder höher, da sie wegen der Treppenhäuserkonstruktion in U-Form eigentlich nur außen angebaut werden können. Wir sollten also die Spitzel mal mit Gehhilfen, Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen solche Aufzüge benutzen lassen, damit eine objektive, nicht von möglicher verdeckter Werbung getriebene Berichterstattung erfolgt. Ich empfehle einen Besuch beim Orthopäden oder Osteopathen, um frühzeitig auf die Gelenke zu achten, mehr aber sollten wir das Körpergewicht (Obesity in EU) im Blick haben. Vorbeugen war schon immer besser als Heilen mit teuren Hilfsgeräten. Das gilt auch für faire mediale Bericherstattung. Noch mehr Spitzel in immer kleineren räumlichen Einheiten braucht wohl keiner, oder?  Auszug aus: Tagesspiegel Leute Tempelhof/Schöneberg vom 14.6.2022. Nur zu, machen sie “was mit Medien” aber richtig, nein auch nicht mehr so wie Henri Nannen. Radiobeitrag dazu. Hier.

Auszug aus: Tagesspiegel Leute Tempelhof/Schöneberg vom 14.6.2022. Nur zu, machen sie “was mit Medien” aber richtig, nein auch nicht mehr so wie Henri Nannen. Radiobeitrag dazu. Hier.

Rote Insel

Es war einmal in Berlin, genauer im Stadtteil Schöneberg, eine kleine rote Insel. Die hatte ihren Namen nicht von dem schönen Morgen- oder Abendrot, sondern von dem rötlichen Charakter seiner Bewohner. Sie konnten sich, wie der Franzose sagt, “se facher tout rouge”. Naja, sie waren wehrhafte Demokrat*innen mit meistens sozialdemokratischer Prägung. Das konnte vor weniger als 100 Jahren jedoch bedeuten, dass Mann oder Frau schnell im Gefängnis landete. Ach ja, aber das ist schon lange her. Julius Leber, Marlene Dietrich und Hildegard Knef machten die Rote Insel bekannt. Geblieben ist außer kleinen Gedenktafeln wenig.

Der Cheruskerpark am Gasometer kämpft als innerstädtische Grünfläche mit dem Klimawandel (Versteppung) und der Überbeanspruchung durch AnwohnerInnen und Beschäftigte. Unweit vom ICE-Bahnhof Südkreuz gelegen haben sich neben dem Euref-Campus auch verschiedene Firmensitze entwickelt. Zumindest architechtonisch kann sich das neue Vattenfall-gebäude von innen sehen lassen. Außen für die Anwohner nicht ganz so spannend. Widersprüche gehören zu Berlin und so regt es kaum noch einen nahe oder auf der roten Insel auf, dass gerade gegenüber vom Parteibüro der tiefroten Linken, ein sehr roter Rolls Royce im Halteverbot parkt. Das sieht nach einer ganz anderen Art der Zeitenwende aus (Piketty zu Ungleichheit). Bei drastisch steigenden Mieten, nicht nur auf der Insel, erklärt sich ein Berliner Referendum zur Enteignung von großen, privaten Wohnungunternehmen als wechselseitige Provokation. Für viele geht jetzt auch noch die Sonne viel früher hinter dem bald zugebauten Gasometer unter. Keine wirklich rosige Aussichten, oder? Doch, vielleicht so ->

Renovieren

wie das Verb sagt, renovieren ist ein Tu-Wort. Da wird meistens ganz schön viel getan. Bleibt die Frage, wieviel selber machen und wieviel Unterstützung wird mobilisiert oder zugekauft. Wichtig ist, sich im Klaren zu sein, Renovieren ist ein Prozess und der kann dauern. Oftmals oder immer, länger als geplant. Dieser Blogbeitrag plädiert deswegen bereits vor Beginn des Renovierens einer Selbsthilfegruppe mit entsprechender Denomination beizutreten oder lokal, vor Ort, eine solche Gruppe zu gründen. Aber langsam, warum renovieren Menschen eigentlich? Zu Pfingsten könnten einige glauben, es hätte ihnen der heilige Geist eingeflüstert, andere sind davon überzeugt, es kann nur Teufelswerk sein. Gemeinsam ist beiden Sichtweisen, das eine gehörige Portion Fremdbestimmung mit im Spiel ist. Handwerkliche Tätigkeiten mit ihren Überraschungen und Planungsunsicherheiten im 21. Jahrhundert prägen den Prozess.

Warum noch lassen wir uns aufs Renovieren ein? Wir wollen es schöner, besser oder praktischer in der Zukunft haben. Und dann sind da auch die berüchtigten Rosen in Nachbars Garten. Energiewende, Unwägbarkeiten des eigenen Alterns, Inflation, Investition sowie Hochglanzbroschüren liefern viele Argumente endlich mal mit dem eigenen Renovieren anzufangen. Hören sie sich dann unbedingt die vielfältigen Geschichten von Renovierungsarbeiten anderer Personen an. Okay, es wird länger, teurer, oft ein bisschen anders als geplant. Den Soziologen interessieren beispielsweise die Aushandlungsprozesse, intrafamiliär oder mit Geschäftspartnern. Auch die Veränderungen der Zufriedenheit über den Prozess hinweg, böten ein unterhaltsames Forschungsprogramm. Alle 2 Wochen fragen wir, wie zufrieden sind sie mit Handwerkern, Partnern, Telefonhotlines, Baumaterial, Terminvereinbarungen, Bauausführungen? Sie können die Fragen beliebig fortsetzen. Was waren ihre größten Überraschungen? Notieren sie alles und bringen sie es zur nächsten Sitzung der Selbsthilfegruppe mit. Gerne auch etwas Anschauungsmaterial in Bildern oder emails beilegen. Sie werden sehen, das erleichtert ungemein und beim nächsten bevorstehenden Renovieren sind sie viel entspannter. Auch für ihre Webpages und -spaces geeignet.

Gewalt

Die Betrachtung von Krieg und Kriegsverbrechen im weiteren Kontext als Anwendung von kollektiver Gewalt erlaubt das Einbeziehen eines breiteren Spektrums an sozialwissenschaftlichen Theorien. Auf Putins Nachttisch liegt direkt neben dem Buch von Machiavelli Il Principe, das Buch mit dem Titel Dell’arte della guerra. Ein Satz daraus besagt, lass keine Chance verstreichen, die fast keine Kosten hat (Jakobsen S. 24). Also rein in die Ukraine bevor das Land und Leute zu stark werden. Tor Jakobsen (Hrsg.) hat das in dem Band zu Krieg, Theorien und Forschung gut herausgearbeitet. Die Einleitung listet die Gründe für Krieg. Den Soziologen interessiert besonders die Erwähnung von gesellschaftlichen Strukturen, auf Russland bezogen würde das den Einfluss von Militär auf und Status innerhalb von Gesellschaften einschließen. Besteuerung für die Unabhängigkeit der USA sowie die Bedeutung von grenzüberschreitendem Handel gehören zu diesen Themen. Neben diesen liberalen Thesen für oder zur Vermeidung von Krieg existieren die sogenannten radikalen Argumente, wie Ungleichheit, ausländische Investitionen und Imperialismus, die zu erhöhten Risiken für Krieg führen (S. xii.). Tilly 2003 The politics of collective violence erweist sich als wichtige Lektüre. Kreieren einer Identität zusammen mit political entrepreneurship schaffen gemeinsam Voraussetzungen für kollektive Gewalt. S. 25. Im Konflikt der Ukraine spielen ethnische, sprachliche und kulturelle Ursachen ebenfalls eine Rolle. Auch lässt sich die ökonomische Erklärung von Krieg mit Zugewinn- und Verlustkategorien errechnen für alle beteiligten und sogar scheinbar unbeteiligte Parteien. Kosten-Nutzen-Analyse lässt grüßen mit all ihren Unwägbarkeiten und potenziellen oder faktischen Fehleinschätzungen. Für den derzeitigen Krieg in Europa lässt sich die deprived actor Theorie auf das russische Militär beziehen während die ukrainische Strategie versucht dem rational actor Modell folgt. So stehen sich neben den Heeren auch Theorien gegenüber. Mir gefielen die Sandkastenspiele bei denen nicht wirklich geschossen wurde am besten. Vielleicht ist ja doch noch was in dem Spruch: Putin will wieder Krieg, aber keiner geht mehr hin.

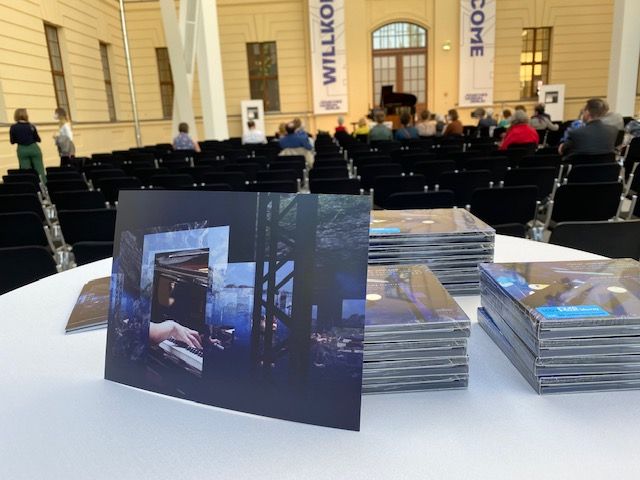

VR im Museum

Das jüdische Museum hat am 8.5.2022 eine Klanginstallation der ganz besonderen Art aufgeführt. Die Pianistin Annika Treutler hatte Werke von Viktor Ullmann aufgeführt, die zusätzlich durch 3D Aufnahme virtuell in z.B zeitgenössischen Musiksälen erklingen kann. Damit lebt die Musik heute weiter in vielen Konzertsälen und Klangräumen. Eine ganz besondere Freude zum Sieg über Nazi-Deutschland. Der Vernichtung von Kulturgütern kann begegnet werden durch innovative Technik. Alexander Stublic hat ebenfalls eine kurze Erläuterung zu seiner VR-Installation Innerland zum Werk von Viktor Ullmann gegeben.

Dem Siemens Arts Program ist hiermit eine einmalige Würdigung der Geschichte zum Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland gelungen, bei gleichzeitiger Projektion in eine vielfältige Zukunft. Vergessene Werke können so zu neuem Leben erweckt werden und für nächste Generationen mittels neuer technischer Möglichkeiten übersetzt werden.

Das Live Klavierkonzert von Tamar Halperin hat diesen Ansatz vorzüglich klanglich umgesetzt mit zentraler Referenz zu Viktor Ullmann, eingerahmt von eigenen Kompositionen. Ich verneige mich in Dankbarkeit für eine würdige Feierstunde bei allen Kunstschaffenden und Organisierenden. Hoffentlich bleibt die Möglichkeit des virtuellen Begehens der Aufführungen länger als die geplanten 2 Wochen bestehen. Für mich bleibt diese Erinnerung für immer mit dem 8. Mai verbunden.

Tanz in Berlin

Anne Teresa De Keersmaeker hat mit ihrer Kompanie “Rosas” in dem Stück “Dark Red” in der Neuen Nationalgalerie eine traumhafte Inszenierung ihrer Choreografie verwirklichen können. Zu modernen Klängen einer Querflöte tanzt in dieser riesigen leeren Halle die Choreografin erst selbst bevor eine andere tanzende Person auftritt. Wenige überschwengliche Sprünge oder ausgreifende Bewegungen begleiten die Live-Musik. Nahezu reflektierte, introvertierte Bewegung setzt Kontrapunkte zu der verschwenderischen Architektur von Mies van der Rohe. Die Eingangshalle der Neuen Nationalgalerie ist eine Bühne, wie sie die Choreografin De Keersmaeker liebt, hat sie doch feste Engagements in klassischen Opernhäusern abgelehnt wegen der Beengtheit der Bühnen und Blickwinkel. Die 360° anzusehende Performance und beliebig sitzende oder stehende Zuschauende sind Teil des Konzepts “Dark Red”. Zum Abschluss geht die tanzende Botschaft raus in die Welt und löst das Bühnenkonzept auf. Eindrückliche Bilder entstehen so, die stärker und nachhaltiger sind als das klassische Repertoire, durch Anlehnen an Streetdance und Reflektionen über Bewegung, Raum und Grenzen. Schade, dass es nur 3 Tage mit jeweils 3 Performances Ende März 2022 gab. Vor der einmaligen Kulisse der Nachbarbauten erlaubte das Zusehen wechselnde Bühnenbilder und Erinnerungen an die offenen Ateliers der Berliner Tanzwochen. Nur das Publikum blieb noch etwas steif am Samstag morgens um 11 Uhr. Auf dem Foto unten im Profil ist die aktive Tanzende und Choreografin gleichzeitig Teil und Kopf der Performance.

Animation

Das Animation Film Festival in Brüssel zeigt zahlreiche Beispiele der animierten Films. “Flee” =”Flüchte” ist der bestplatzierte Film, zu Recht. In einer Pause lässt sich dann neben den Workshops für Kinder und Jugendliche etwas rumspielen. Szene und Figuren sind vorinstaliiert und als Kamera kann dann auch mal ein Handy dienen. Script: Ukrainekrieg und seine Vorgeschichte. Zwei Soldaten üben erst einmal gemeinsam auf Zielscheibe schießen mit Platzpatronen. Plötzlich dreht sich einer von beiden um und richtet seine Waffe frontal auf den vorherigen Partner und schießt mit richtiger Munition. Ende offen.(Abspielen unten).

Geschichten und Lebensverläufe bildhaft erzählen war noch nie so einfach, trotzdem sind das viele Professionelle, die Animationsfilme erstellen. Brave new worlds im Entstehen. Das Metaverse ist nicht mehr weit, … wie heißt dein KF = künstlicher Freund? Was ist deine (Lebens-) Geschichte?

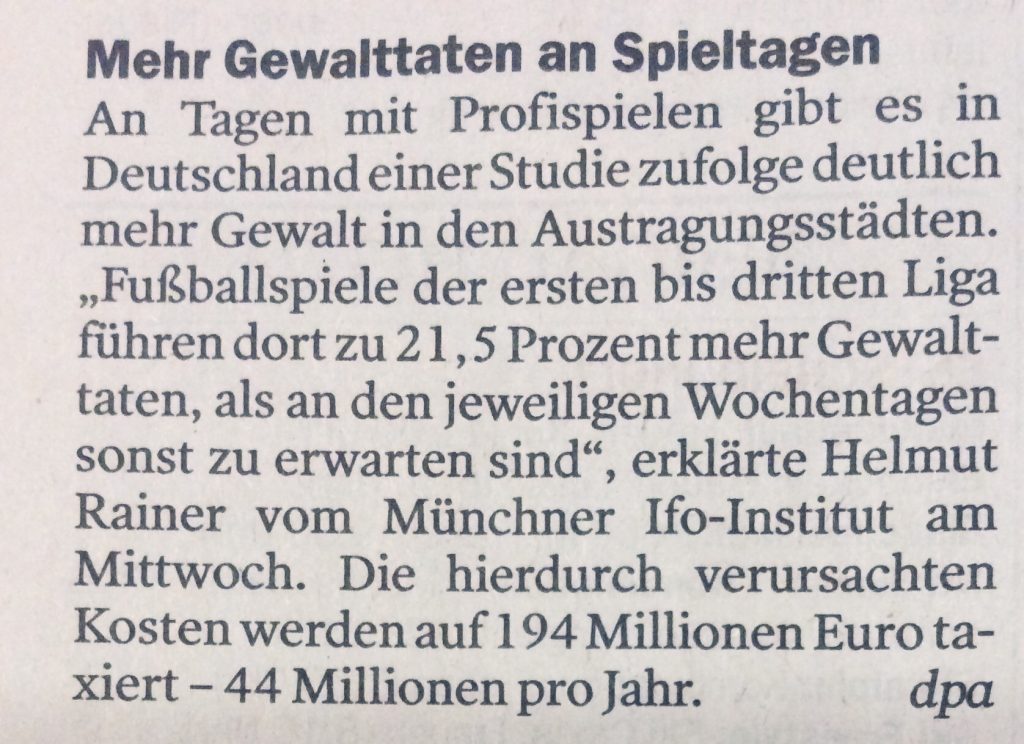

Gewalt Training

Wöchentlich wiederholt sich das traurige Spektakel. Gewalt im Umfeld von Fußball ist kaum mehr wegzudenken. Auf 2 Seiten Sport in der Zeitung heute nur eine kleine Randnotiz kein Artikel, kein Kommentar. Ist ja alles nur Spaß, die wollen doch nur spielen. Weit gefehlt. In Berlin mit noch 2 Bundesligavereinen ist dann jede Woche Heimspiel und die Bahnhöfe werden zu Risikozonen, Straßen im Umfeld der Stadien sowieso. So wird seit Jahrzehnten die Verrohung der Gesellschaft trainiert. Früher nur samstags heute an fast allen Wochentagen. Wollen wir wirklich den totalen Fußball? Total verrückt die Welt, von den Kosten und Schäden, die die Allgemeinheit trägt mal ganz abgesehen (Nachtrag aus Süddeutsche vom 7.3.21 Randale in Mexiko – Gewalt stoppt Mexikos Liga). Viele Vereine sind sogar als gemeinnützige Organisationen bei uns deklariert. Ob das bei den Prämien noch gerechtfertigt ist, interessiert nur wenige Steuerexperten. Früher hieß es, wenn Du richtig reich werden willst, gründe eine Religion, ne kleine Sekte tat es auch. Heute gründen/kaufen wir einen Fußballverein oder Champions- Fußballverband.

Cybersecurity

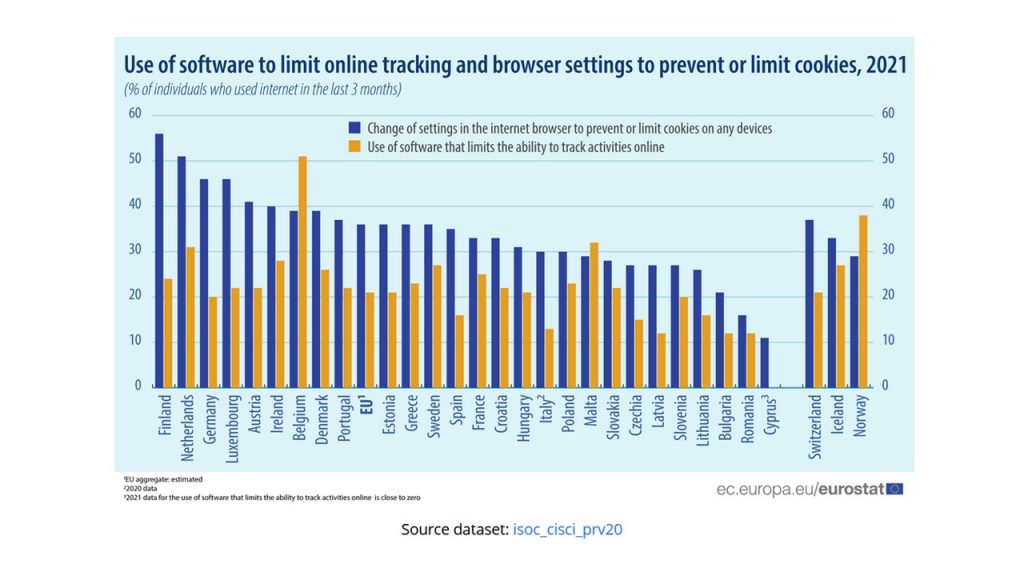

Der letzte europäische Monat der Cybersicherheit hat wohl kaum zu einer nennenswerten Verbesserung der Situation der Cybersicherheit geführt. Beispielsweise der Tankstellenzulieferer mit Öl, die Oiltanking aus HH, hat einen Cyberangriff nicht abwehren können. So wird die wahrscheinliche RansomWareAttacke wohl erst nach Zahlung in Cryptowährung wieder zu vollen Funktionalität zurückkehren können. Scheinbar können zwischenzeitlich die Preise nicht geändert werden und es sind keine Kartenzahlungen möglich. Zusätzlich waren belgische Häfen betroffen. Der internationale “safer internet day” zeigt ebenfalls wenig Wirkung. Wer wichtige Passwörter heute geändert? Eben.

Eurostat hat passgenau zumTag die Statistik zur Verwendung der Internetbrowser und deren Sicherheitseinstellungen veröffentlicht. (s.u.). Auch die sehr offene Volkswirtschaft Deutschland hat da noch einiges zu tun, besonders bei der Verwendung von spezifischer Software. Die wissenschaftliche online Zeitschrift “Frontiers in Psychology” hat eine kleine Studie mit 333 Studierenden veröffentlicht bei der das Konzept “Techno-Stress” angesprochen wird. Also die großen Konzerne der Internetgiganten (GAFAM) verursachen bei fehlendem Datenschutz (DSGVO) bei Nutzenden erheblichen “Techno-Stress”. Zoom-meetings und Ransomwareattacken etc. haben sicherlich das Stresslevel nochmals erhöht, gerade für diejenigen, die selten TechnoMusik hören.

Passwortmanager erlauben es, komplizierte Passwörter zu vergeben und zu verwenden. Machen müssen wir das selbst, die Geschäftsmodelle der Internetgiganten basieren auf unserer Trägheit und Unwissenheit. Damit lässt sich richtig viel Geld verdienen.

Klimawandel 2018

An Wäldern lässt sich Klimawandel am einfachsten für alle sichtbar ablesen. Das hat der Beirat für Waldpolitik der Bundesregierung erneut betont in seinem aktuellen Gutachten (pdf) . Zu trockene Jahre wie 2018 hinterlassen europaweit empfindliche Spuren. Waldbrände rücken weiter nördlich vor.

Im “forêt de Sénart” in der Nachbarschaft der Städte Montgeron, Yerres und Brunoy (nahe Paris) gab es im Hitzejahr 2018 einen größeren Waldbrand der 3-4 Jahre später noch verheerende Schäden aufzeigt.

🎼Mein Freund der Baum ist tot, die 🚒 kam zu spät 🎼.

Dabei sind wir kollektiv daran Schuld. Es herrscht Klimawandel und keiner will es später gewesen sein. Wald-IMG_21 Kurzvideo.

Schöner Wald und seine Biodiversität bleibt uns nicht mehr einfach so erhalten. Schutz durch Mischwald und Feuchtigkeitsreserven werden immer wichtiger. Die Aufforstung nach Brand ist dort für 2022 geplant. Die Kosten tragen lokale Gemeinden, obwohl wir alle unseren Teil zum fortschreitenden Klimawandel beitragen. Es bleibt erschreckend, wie unverantwortlich wir mit unserer unmittelbaren Umwelt umgegangen sind. Im Klimahaus Bremerhaven kann man die Klimazonen durchwandern und mehr aufbereitete Infos finden (Blog). Der übergroße CO2-Fußabdruck der Bevölkerung in wohlhabenden Ländern und deren Vielfliegende kann jeder selbst berechnen (hier). Flugreisen reduzieren spart sehr viel CO2 zum Beispiel. Das können wir ändern. Wie wir den Wald jetzt schon auf Erderwärmung vorbereiten können ist in dem Gutachten beschrieben und in der DLF-Sendung dazu kurz erläutert.

Zugang zu Wissen

Ikigai

Der japanische Autor Ken Mogi hat ein Büchlein zum japanischen Lebenssinn oder Lebenskunst “Ikigai” geschrieben (Leseprobe). Ich möchte daraus einen der letzten Sätze zuerst zitieren (S.169): “Aber vergessen sie nicht, bei der Suche hin und wieder herzlich zu lachen – heute und an jedem neuen Tag!” Also das mit dem Lachen kann ich schon ganz gut, deshalb als zusammenfassendes Urteil, mal auf Bayrisch: Ken Mogi, mog i.

Das Buch des Neurowissenschaftlers versucht auf recht seriöse Weise, westlich geprägten Lesern, japanische Lebensweise und Philosophie nahe zu bringen. Meine Lektüre von Herbert Rosendorfers: Briefe in die chinesische Vergangenheit, hat mich vor Jahrzehnten bereits auf einen humoristischen Zugang zum Kulturvergleich hingewiesen. Der chinesische Mandarin, versteht München = Min chen; Bayern = Ba yan. … und so wird aus Mogi = Mog I für mich. Ikigai beschreibt “die Freuden und den Sinn des Lebens” (S.17) iki = Leben, gai = Sinn. Die 5 Säulen des japanischen Lebenssinns lassen sich ohne weitere Hierarchie im Raum platzieren. Je nach kultureller Prägung erscheinen uns einzelne Begriffe oder Leitlinien als intuitiv zugänglicher. Hier meine Nennung, keine Reihung der 5 Säulen. Im Hier und Jetzt sein; Die Freude an kleinen Dingen entdecken; Klein anfangen; Loslassen lernen; Harmonie und Nachhaltigkeit leben.

Mogi (S.71) bringt die Begriffe “Loslassen” und “Im-Hier-und-Jetzt-Sein” mit dem zen-buddhistischen Grundsatz der Selbstvergessenheit zusammen. Für westlich geprägte Individualisten ist dieser Menschheitsansatz”als anonymes, fast unsichtbares Wesen, für das Individualität keinerlei Relevanz mehr hat” (S.72) aufgrund von totalitaristischen Erfahrungen nicht wirklich akzeptabel. Loslassen und nur Im-Hier-und-Jetzt leben ist nicht wirlich winterfest. Als geistigen Zustand ist es erstrebenswert, bei Wahrung der 5. Säule in Harmonie mit Natur, Gesellschaft und Achtsamkeit für Nachhaltigkeit.

Die Erfahrung von “Flow” als wichtiges Erbe vonWalt Disney’s (S.84) patentiert als “Imagineering” ist eine starke Motivation für viele Berufseinsteigende und start-ups. Diese Vertiefung oder Zeitvergessenheit lässt sich auf vielfältige Weise und bspw. in Hobbys erreichen. Die Teezeremonie und Blumensteckkunst sind sicherlich passende japanische Beispiele in diesem Zusammenhang. Musizieren ohne jegliches Publikum (Gagaku-Tradition S.94) ist Flow, für manche im Westen aber als brotlose Kunst verschmäht. Spüren von innerer Freude und Befriedigung wird sie durch das Leben tragen. Zurückhaltung und Nachhaltigkeit sind weitere Schlüsselbegriffe des Ichigai. Denken “in Hierarchien von Gewinnern und Verlierern, Anführern und Mitläufern, Vorgesetzten und Untergebenen” (S.111) wird zum Problem. Der Begirff des “wa” = “Harmonie mit unserem Umfeld” soll eine friedenschaffende Wirkung entfalten und unnötige Konflikte vemeiden. “Loslassen ist notwendig, wenn man als Assistent eines älteren Ringers, die Wünsche und Bedürfnisse einer Respektperson erfüllen muss, der man dient” (S.125). Kritikfähigkeit wird so beiderseitig kaum gelernt. Es drängt sich mir die unerklärliche Störung der Harmonie durch die angekündigte Entsorgung des strahlenden, verseuchten Wassers der Atomkraftwerks und Atomunfalls von Fukushima auf. Die rücksichtslose Zerstörung von Umwelt wird in Japan durch Ikigai scheinbar nur verzögert, aber nicht verhindert. Kurz: Ikigai mog i, Atommüll ins Meer entsorgen, mog i net.

https://www.nipponconnection.fr/pokemon-go-a-la-rescousse-des-zones-sinistrees-du-japon/ … und was machen wir mit unserem Müll?

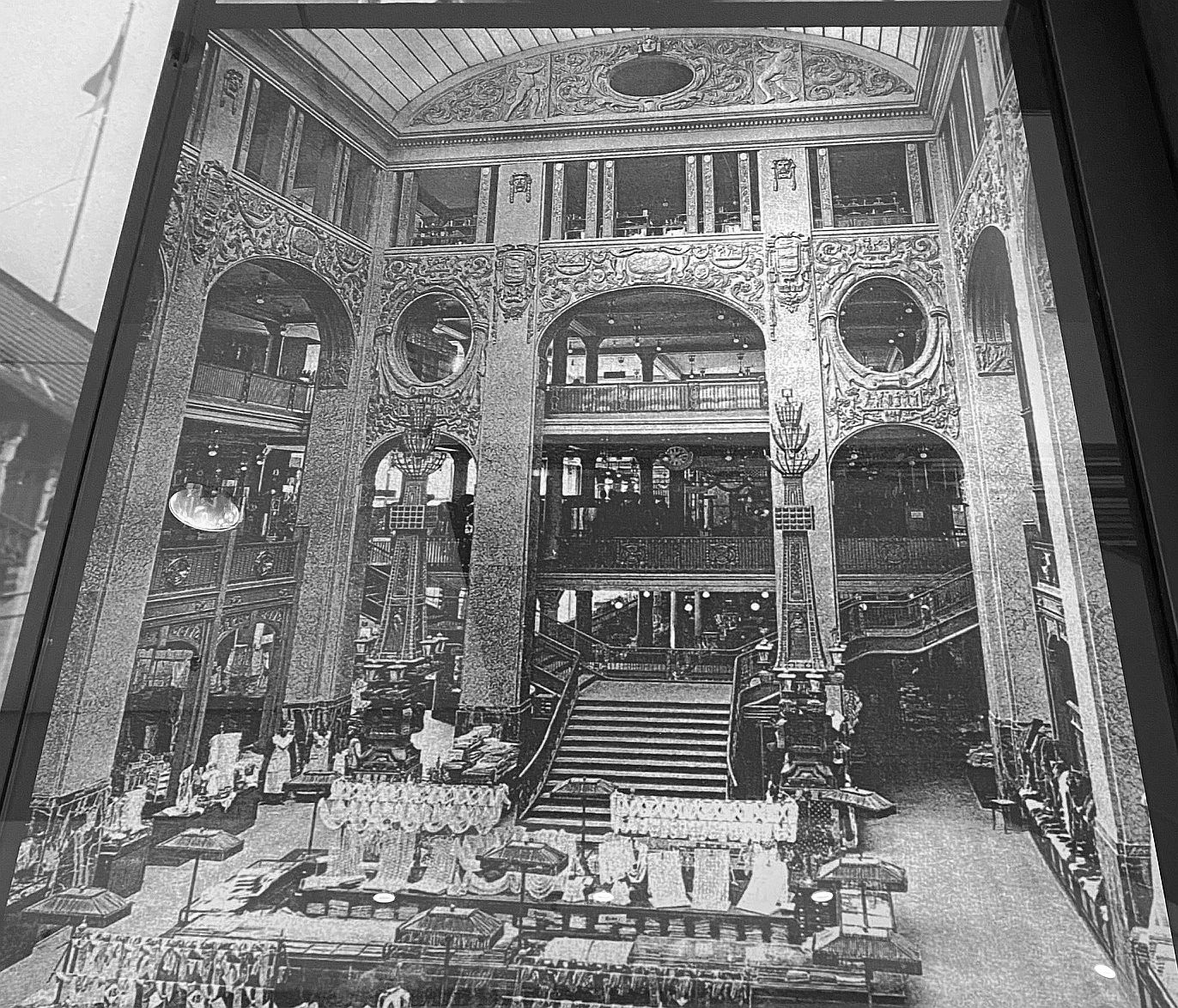

Verkauf

Wer kauft was im “Sale” im Schlussverkauf? Die Einzelhändler*innen der Kleidung verkaufen zum Jahresende die Wintermode bevor der Winter so richtig begonnen hat. Die jahrhunderte alte Tradition der Konsumtempel muss sich jedes Jahr neu erfinden. Zumindest die ausgestellte Ware soll immer wieder neu aussehen. Selbst die Architektur gibt uns den Eindruck des Neuen, wo eigentlich das Alte nur neu rausgeputzt wird. Allemal ist das ökologischer, aber ganz schön, und schön aufwendig. Der Leipziger Platz in Berlin auf historischen Aufnahmen (s.u.) oder das KaDeWe waren schon solche architektonische Highlights. Frisch herausgeputzt, wie die Pariser Häuser “La Samaritaine” “Le Printemps” und eben das KaDeWe in Berlin, wird “Shoppen” als Erlebnis zelebriert.

Der Museumsbesuch mit angegliedertem Shop wird ersetzt mit dem Shopping Mall in historisch wertvollem Architekturdenkmal. Schon längst ist aus “Lasset uns beten”, “Lasset uns shoppen” geworden. Der Kuhdammwandernde in Berlin nimmt vielleicht noch die Gedenktafel für Robert Musil war. Sein programmatisch unvollendeter Roman, von Precht als “kategorischer Konjunktiv” gewürdigt, umschreibt die sich aufdrängenden, imperativen Traumwelten der Konsumtempel. Ich shoppe, also bin ich, meint der moderne Mensch. Dabei sollte doch der Titel von Robert Musils Roman “Der Mann ohne Eigenschaften” uns nachdrücklich zu denken geben. Die gesichtslosen Ausstellungspuppen im Stil unisex suggerieren eine Inklusion, die reichlich exklusiv bleibt. Prosit Altjahr, Posit Neujahr!

O O Omicron

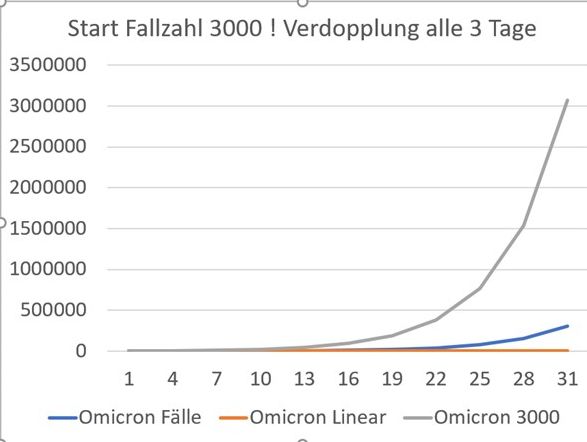

oh, oh, Omicron. Die noch neue Variante hat eine Verdopplungsrate von ca. 3 Tagen laut der ersten wissenschaftlichen Beobachtungen. Das heisst, ein exponentielles Wachstum ist bereits präsent und die Verdrängung von anderen Varianten des Viruses wird sehr rasch fortschreiten. Die Verdopplungsrate können wir nur mit Kontaktbeschränkungen von jeder einzelnen Person beeinflussen. Gehen wir davon aus, dass uns das in freiheitlichen Gesellschaften nicht rechtzeitig gelingen wird, können wir mit simplen Fortschreibungen der Trends abschätzen, wann wir alle infiziert sein werden. omicron1

Das geht bei exponentiellem Wachstum rasend schnell. Wichtig dabei ist der Zeitpunkt der ersten Entdeckung und die vermeintliche Dunkelziffer der nicht-entdeckten Fälle, besonders hoch zu Beginn der Verbreitung. In der Grafik ist die simple Zeitreihe bei 2 unterschiedlichen Ausgangswerten 300 und 3000 Fällen dargestellt. In der Anfangsphase scheint das Problem von kleinem Ausmaß zu sein, wächst aber unaufhörlich weiter an und nach 31 Tagen haben wir entweder 30.000 oder bereits 3 Millionen Fälle mit Omikron je nach Anfangsannahme in 2 Szenarien. So wird die Variante schnell dominant. Das kann verheerend sein, wenn das Virus lethaler ist, oder mehr schwere Fälle produziert (Szenario 3). Danach sieht es derzeit nicht aus. Durch die rasche Verbreitung bei leichteren Fällen (Szenario 4), würde das Virus sein eigenes dauerhafteres Überleben sicherstellen, aber weniger töten.

Das Grippevirus hat wohl seit der “spanischen Grippe” diesen Weg eingeschlagen und ist aus Europa nicht mehr wegzudenken. Mit der weniger tödlichen, aber ansteckenderen Variante werden wir leben lernen müssen. Die Existenz der Grippe haben wir ja schon fast aus unserem Risikobewusstsein verdrängt. Wer hat sich schon noch gegen Grippe impfen lassen? Impfen im Schneckentempo, wie in Deutschland ist eine Hochrisikostrategie für vulnerable Gruppen.

Das Virus spielt nicht, aber es entwickelt Verbreitungsstrategien als evolutionäres Programm. Wir können dem begegnen. Das war uns bereits im März 2020 klar. Kaizen beherrscht der Mensch auch als Strategie. Der Mensch beginnt, sich selbst überflüssig zu machen. Ist das Fortschritt oder bereits Rückschritt? Künstliche Intelligenz schafft künstliche Freunde. Beherrschen wir die Viren noch, oder hat die Maschine in der Pandemie bereits gelernt, wie sie den Menschen von dem Planeten verdrängen kann? Sicherlich, ab morgen mache ich wieder “fröhliche Wissenschaft” im Dienste der Menschheit. Schachspielende (wikipedia zur Weltmeisterschaft) sind es gewohnt Strategien der Opponenten zu kalkulieren. So sollten wir dem Virus Covid-19 auch begegnen. Es ist nie zu spät, mit Schachspielen zu beginnen. Naja, den besten Computer schlagen vielleicht noch die besten Schachspielenden. Da bleibt uns nur noch, die Regeln des Spiels zu ändern. Stop, machen wir das nicht gerade mit eventueller Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen und verbesserten Hygieneregeln? Wir sind lernfähig, auch wenn es unendlich schwerfällt.

Annahme: Omicron Verdopplung alle 3 Tage (exponentiell) mit Start wert blau 300 und grau 3000, rot linear + 300 alle 3 Tage.

Ausblick 22

Vor dem Ausblick steht meist der Rückblick. Die Satireproduzierenden bereiten schon den Jahresrückblick vor. Da habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, was bleibt von 2021. Beim Stöbern in Bibliotheken und Archiven dazu, hat mich die Sammlung von Zeitschriften des „Economist“ von vor 4 Jahren beeindruckt. Hat sich doch an den Fragen und Themen von vor 4 Jahren wenig geändert. Es war nicht nur 1 verlorenes Jahr, es waren gleich 4 davon. Aber langsam, was waren damals die Themen für Titelblätter? Und heute? Visual Social Science ist ja schon eine neue Forschungsrichtung und die Macht der Bilder ist beeindruckend. Eigentlich wussten wir, was auf uns zukommt. Das Image für Corona war auch schon mit China verbunden, nur eben als Stahlkugel statt als schleichendes Virus. Lügen über Klimawandel waren ebenfalls Thema der Presse. Noch Fragen? Nur bitte kein Weiterso!

Roby übernehmen sie

Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel spielen zurzeit bei großen Wachstumsphasen nach tiefem Wirtschaftseinbruch eine bedeutendere Rolle. Abgesehen von hausgemachten Problemen wie dem Brexit kämpfen immer mehr Wirtschaftssektoren mit dem Füllen von offenen Stellen. Lassen wir uns nicht blenden von den Heilsversprechen der Techgurus. Roboter in der Pflege sind in experimentalem Stadium. Automatische Kassensysteme in Supermärkten nur langsam bei der Einführung. Autonome Autos weit weg von einer größeren Markteinführung. Riesige Investitionen in Technik und parallele Verwendung von analogen und digitalen Systemen für eine längere Zeit erhöhen zunächst die Kosten. Selbstverständlich müssen wir die disruptiven Techniken und Marktentwicklungen mitgehen und uns oft an die Spitze der Bewegung setzen, aber der mittelfristige Übergang ist gestaltbar. Eine breite Basis an Grundkompetenzen ist die beste Beschäftigungsversicherung. Kurz- bis mittelfristig lässt sich auch in einfacheren Dienstleistungen bei entsprechender Erhöhung des Mindestlohns mehr als ein Grundeinkommen verdienen. Bis wir sagen werden: Roby übernehmen sie, läuft noch viel Wasser die Ahr hinunter. Mehr als viele Techniker, Raumplanende und Prognostiker für möglich hielten. Zusammen mit dem Trend, dass noch lange hybride Techniken Verwendung finden, wie in der Mobilitätsbranche, brauchen wir breite Kompetenzspektren.

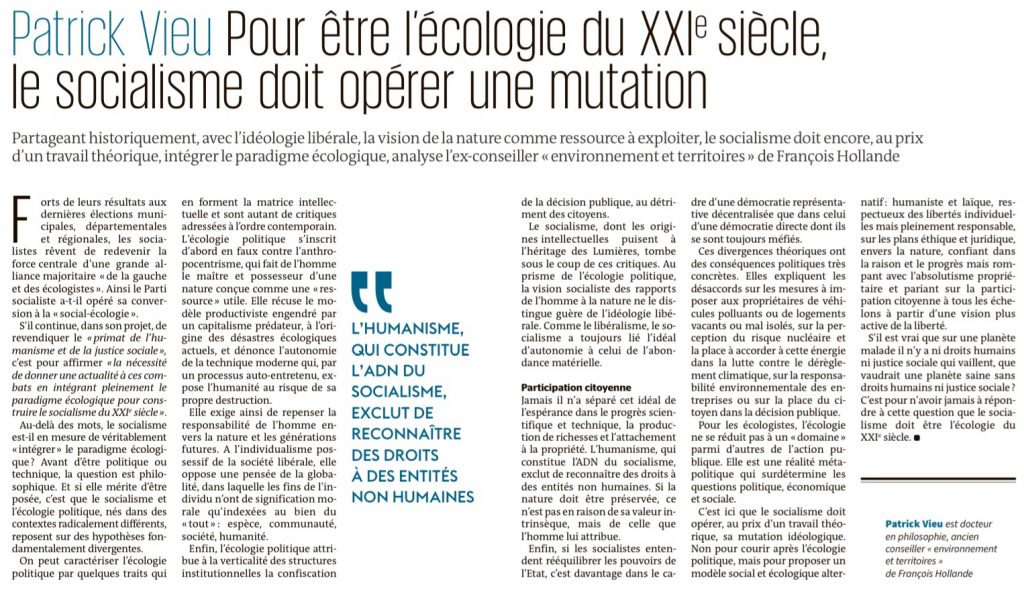

Sozial-liberale Ökologie

Anregung zum Denken über Solidarität. In „Le Monde“ vom 8.10.21 (S.31) Patrick Vieu beschreibt treffend die Notwendigkeit für den Sozialismus und die Sozialdemokratie, einige Grundüberzeugungen zu hinterfragen. Dabei verträgt sich der Humanismus nicht unmittelbar mit einem ökologischen Grundgedanken. Ökologische Basis ist der Respekt der Natur und der Biodiversität, die mit dem verteilungspolitischen Grundgedanken des Sozialismus nicht unmittelbar kompatibel ist. Die Verantwortung gegenüber der Natur berücksichtigt insbesondere den Erhalt der Lebensgrundlagen für nachkommende Generationen und damit ein Hintenanstellen der Ausbeutung der derzeitig möglichen und zugänglichen Ressourcen. Zukünftige Generationen haben ein Anrecht auf gleiche Chancen, Biodiversität zur Verfügung zu haben. Dieser Gedanke schließt Implikationen für die Gestaltung des Rentensystems mit ein. Landverbrauch, Versiegelung von Flächen für Wohnungsbau lediglich aus sozialem Fortschrittsglauben alleine ist nicht verträglich, weil nicht nachhaltig, auf mittelfristige Sicht. Herausforderungen für eine sozial-ökologische liberale Koalition in Deutschland sind daher in den unterschiedlichen Ausgangspunkten des politischen und philosophischen Grundverständnisses angelegt. Die Balance von Freiheit und Solidarität muss bereits zwischen Sozialdemokraten und Ökologen neu gefunden werden, das liberale Element gestärkt durch freie Demokraten in einer möglichen Regierungskoalition intensiviert das Spannungsverhältnis. Eine Modernisierung der sozialdemokratischen Grundgedanken kann dadurch gelingen und die Sozialdemokratie auf einen sozial-ökologischen Weg leiten. Umgekehrt kann Ökologie und Liberalismus vom ureigenen Verständnis und Leitmotiv des Sozialismus dem Wert der Solidarität, gedacht über die menschliche Spezies hinaus, Werte in die Koalition einbringen, die uns im 21.-ten Jahrhundert mit seinem krisenbehaftetem Anfang noch viele Dienste erweisen wird.

Problemlösende

Nicht nur erst seit der Corona-Krise wissen wir, Personen, die sich als Problemlösende zeigen, sind die eigentliche Stärke eines Landes, einer Region oder einer Industrie. Die Basiskompetenzen von Problemlösen, Imagination und Kreativität sind die heimlichen Auszeichnungen eines schulischen und beruflichen Ausbildungssystems. Manches Mal hilft dabei die Mathematik, ein anderes Mal ein solides Wertesystem und öfters ist eine Kombination von beidem von Nöten. Das ist auf dem Arbeitsmarkt letztlich nicht anders. Problemlösende, die neue Wege beschreiten oder existierende Anlagen kreativ erweitern, stehen besonders hoch im Kurs. Dabei spielt es weniger eine Rolle, ob der Weg für Problemlösungskompetenz auf universitärem, hochschulischem oder beruflichem Weg erreicht wurde.

Die Spreu trennt sich vom Weizen in der Mühle!

Im Arbeitsprozess offenbaren sich Problemverursachende und Problemlösendene. Rahmenbedingungen spielen eine ebenso wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Ermöglichung von kreativen Lösungen, die eingefahrene Wege verlassen. Für das Bildungssystem heisst das, selbst einfache Tätigkeiten werden sich über den Beitrag zu Problemlösungen definieren. Die FT schreibt bereits (s.u.), dass manuelle Tätigkeiten Anteile von Programmieren, Kreativität und Problemlösen beinhalten werden. Die wenigen Beschäftigten in automatisierten Lagerhallen werden den Roboter nicht einrichten, aber zu Problemlösungen vielfältiger Art beitragen müssen. Bastelnde, Bricoleures werden immer gebraucht werden. Alleinerziehende als problemlösende AlltagsheldInnen sind ebenfalls auf einer steilen Lernkurve unter Extrembelastung.

Teile der Wissenschaft befassen sich damit, erst einmal das Problem zu definieren, einzugrenzen und bearbeitbar zu machen. Das ist wichtig. Aber die nächsten Schritte der Lösungsansätze reichen von den großen Fragen der Menschheit bis hin zum alltäglichen Bewältigen von Problemen im Arbeitsleben, wie im privaten Bereich. Theologinnen, ein Beruf mit sehr wenig Arbeitslosigkeit, haben da ein gutes Skillset: nicht vor großen Fragen zurückschreckend, aber gleichzeitig kreativ dafür sorgen, dass irgendwie genug Messwein im Kühlschrank ist für alle. Prosit.

Clip aus FT vom 29.9.21 S.16

Chopin + Sand

Frédéric Chopin und George Sand erschufen ein Lehrstück zum besseren Verständnis des Mäzenatentums. Die Autorin und Zeitungsverlegerin George Sand hat es Chopin ermöglicht, sich auf den Landsitz im Sommer zurückzuziehen und sich fern der Hektik von Paris auf das Komponieren zu konzentrieren. Chopin‘s Frustration über die 1837 aufgelöste Verlobung, die der Vater der Geliebten initiiert hat, hat sicherlich der Gesundheit und psychischen Verfassung des Komponisten einen weiteren Schlag versetzt (Ganche & Saint-Saens, 1913). George Sand kannte Chopin seit dem Abend, an dem sie Chopin in einem Pariser Salon Franz Liszt vorgestellt hatte. Hinzu kam die Ermöglichung in der Nachbarschaft einer Wohnung am Place Pigalle (Montmartre, Paris) eine preiswerte Untermiete bei derselben Gönnerin zu beziehen. Die in Polen lebenden Geschwister und Verwandten von Chopin haben sich persönlich bei George Sand bedankt und die Notwendigkeit erwähnt den mit Tuberkulose ringenden Musiker, der zusätzlich eine Tendenz hatte in Traumwelten abzudriften, mit Entscheidungshilfen beizustehen (Ganche, É. & Mercure de France, 1935). Diesem nahezu elterlichem Ansinnen auf nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch psychologischer Begleitung wird die Schriftstellerin gut 7 Jahre lang gerecht. Die Aufenthalte auf dem Landsitz Nohant (région Indre ) werden für beide zu einer fantastischen Inspiration. Continue reading “Chopin + Sand”

Impfen im Schneckentempo

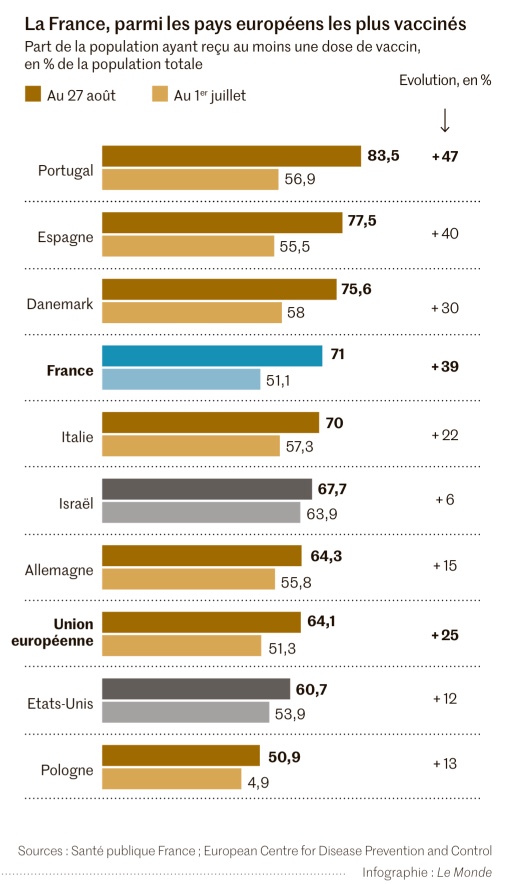

Während sich ganz Deutschland auf den Wahlkampf mit Wahlkampagnen einschießt, ist die Impfkampagne mit wenig Schwung unterwegs. Dabei ist das ein Thema bei dem die Parteien recht unterschiedliche Positionen vertreten und in den letzten Monaten vertreten haben. Während wir am 1.Juli 2021 noch mit vielen anderen europäischen Ländern auf gleicher Impfhöhe waren, haben wir in den zwei Sommermonaten viel Zeit verschenkt, um uns auf den Herbst und Winter vorzubereiten. Das Virus Covid-19 macht keinen Urlaub und verbreitet sich beständig weiter. Wieso kann das Impftempo so zurückgehen? Nur keine vielleicht Wählenden vergraulen, dass spielt dem Virus in die Karten. Kaizen als kontinuierlicher Verbesserungsprozess beherrscht das Virus wie wir. Frankreich und Spanien haben uns richtig abgehängt und Portugal zeigt es uns so richtig wie Impfen gehen kann. „Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“. Danke LeMonde für das Wachrütteln in Europa. DatenQuelle: ECDC.

Bibliotheken

Die Freiheit in schönen Bibliotheken zu arbeiten, ist ein einzigartiges und vielfältiges Geschenk. Die neueste Umgestaltung der “Royal Library of Belgium” (KBR.be) hat einen hellen Lesesaal hinzugefügt. Eigentlich für Studierende, die keine Dokumente der Bibliothek konsultieren gedacht, mutiert die Institution zu einem “co-working” space. Das ist der eine Trend, aber ebenso werden alte Bestände für die Öffentlichkeit erschlossen und damit entwickelt sich das Berufsfeld des Bibliothekars zum Kurator des eigenen Fundus. Für die Inszenierung und Inspektion seltener Bestände zahlen Besucher höhere Eintrittsgelder. Win-Win nennen wir das heute. Valorisierung des Bestands und der Restaurierungsarbeiten ist die andere Seite der Medaille. Die Kathedralen der Moderne putzen sich richtig raus. Das macht Mut und Hoffnung für Bildungschancen, die wertvollen Bestände können so gut erhalten an viele Generationen weitergegeben werden.

“Je connais l’âme du pauvre et celle du riche : le pauvre s’imagine qu’avec l’argent on peut tout avoir. Le riche, lui, sait que ce n’est pas vrai.” (baron Maurice de Hirsch, 1831-1896) zitiert nach Victor Malka, 2006, S.93.

“J’imagine, donc je suis“

Nächste Welle

Die Surfenden unter uns wissen, „nach der Welle ist vor der (nächsten) Welle“. Altes Surferlatein, etwas abgenutzt, zugegeben. Aber in Zeiten mit Coronavirus #Covid_19 und der δ-Variante ist das #nichtLustig. Wer bekommt wann die 3. Impfung, das ist die Frage, überlegte schon Hamlet. Aus Hamlet ist längst die „Hamlet Machine“ geworden. Eine Armada von Modellierenden versucht Prognosen von Wellen und deren Auswirkungen vorherzusagen, denn riesige Finanzströme folgen solchen Projektionen. Haben sie noch keine Biotechnologieaktien in ihrem Depot, die mRNA Impfstoffe produzieren? So als Absicherung gegen höhere Krankenversicherungsbeiträge oder pandemiebedingte Risiken. Lassen wir uns also einfach das dritte Mal jetzt impfen und wir kommen höchstwahrscheinlich relativ unbeschadet durch den Winter. Die Feier zum 8-ten März werden wir wohl wieder ausfallen lassen oder verschieben, aber das ist Teil des „new normal“.

Herkunft

Der Roman von Saša Stanišić mit dem Titel Herkunft ist aus soziologischer Sicht interessant, da der studierte Slavist Saša Stanišić sich mit einem ureigenen sozilogischen Thema befasst. Das macht neugierig. Für die Sozialwissenschaftler*innen unter uns ist eine der Lehrsätze, dass sich Herkunft nicht einfach ablegen lässt. Bei Stellenbewerbungen reicht oft schon die Adresse der Absendenden, um über die Einladung zum Einstellungsgespräch zu entscheiden. Saša Stanišić gelingt jedoch einen frischen Blick auf das Thema zu lenken. Dazu ist der autobiografische Ansatz des Romans (S.13-14), sein Vater ist Serbe, seine Mutter aus einer bosniakisch-muslimischen Familie, ein guter Startpunkt.

“Ich war ein Kind des Vielvölkerstaats, … , die der jugoslawische Melting Pot befreit hatte von den Zwängen unterschiedlicher Herkunft und Religion.” Auf die Frage eines Verwandten, woher er käme, antwortet der Erzähler (S.32-33): “Komplexe Frage! Zuerst müsse geklärt werden, worauf das Woher ziele. Auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreißsaal sich befand? Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe? Povenienz der Eltern? Gene, Ahnen, Dialekt? Wie man es dreht, Herkunft bleibt doch ein Konstrukt! Eine Art Kostum, das man ewig tragen soll, nachdem es einem übergestülpt worden ist. Als soches ein Fluch! Oder, mit etwas Glück, ein Vermögen, das keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft.”

In der Entwicklung der Autobiografie ist die Entwicklung der Mutter wichtig. “Sie hatte die Hindernisse sozialer Herkunft überwunden -. … als das noch unüblich war, machte sie sich selbstständig.” S. (120) Eine fiktive Herkunft testet der Autor in Gesprächen (S. 182), “Ich sagte, meine Mütter seien Lesbierinnen. Ich sagte, Herkunft ist Zufall …”. Die weitere Entwicklung auf der Suche nach dem Konstrukt Herkunft kombiniert der Erzähler mit dem Konstrukt und der Realität sozialer Ungleichheit. “Von den Jugos in der ARAL-Crew überhöhte keiner den Wert der Herkunft.” (S.201). Implizit weist das auf das Überhöhen von Herkunft in anderen sozialen Schichten hin. Diese Verhaltensweise is sicherlich auch präsent in vielen Religionen und Regionen. Saša Stanišić beschreibt visionär: “Mein Widerstreben richtete sich gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen das Phantasma nationaler Identität. Ich war für das Dazugehören” (S.221-2). Ein Bonmot oder Lebensweisheit lässt er seine Mutter sagen: “Weißt du, hier hatte immer der am meisten, der am wenigsten Skrupel hatte.” Das hat sich mittlerweile globalisiert und gilt umso mehr in unserem digitalen Zeitalter (GAFAM).

Wie auf dem Weg der sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es die Phase des Zweifels an den eigenen Erkenntnissen auf S. 284 kurz vor Schluss. “Ich verstehe das Beharren auf dem Prinzip der Nation nicht … . Ich verstehe nicht, dass Herkunft Eigenschaften mit sich bringen soll, und verstehe nicht, dass manche bereit sind, in ihrem Namen in Schlachten zu ziehen.” Für Wirtschaftspsychologen kommt noch eine Forschungsfrage. Herkunft könnte in der Vererbung von Präferenzen beruhen. Der Autor und sein Sohn haben die gleiche Lieblingsfarbe. Erneut darf die Großmutter weise gegen Ende sagen: “Es zählt nicht, wo was ist. Oder woher man ist. Es zählt, wohin du gehst. Und am Ende zählt nicht mal das. Schau mich an: Ich weiß weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Und ich kann dir sagen: Manchmal ist das gar nicht so schlecht.” (S. 337). Sozialwissenschaftlich inspirierte Fiktion toll gemeistert. Ein Anknüpfen an Themen, die schon die großen Meister der bildenden Kunst beschäftigte, hat mich inspiriert. Für mich knüpft das an die Darstellung von Poussin und die Ausstellung “Le massacre des innocents” im Chateau Chantilly 2017.

Market Maker

Some say if you want to get really rich you have to found a religion. Alternatively you create a charismatic brand for the masses. Currently you might also highjack a political party and make it a personal quasi-religious enterprise. Also, to become the richest man in the world you have to disrupt the usual market practices and create your own market and rules before everybody else understands it. Digital technology is key in this respect. Microsoft, Apple, then Facebook, Amazon, Google, (GAFAM in reverse order) have successfully exploited technological leadership. But there is more to it. The real challenge is to be successful in creating i.e. making your own market, where you are setting the rules yourself and each transaction on this market is paying a percentage into your pockets. It is amazing that this market making is not considered as creating a monopoly using technology long ago. This is changing but only slowly. Originally, the state or regulator set the rules for a market. The more the abuses of GAFAM in various respects become obvious to everybody, the more the call for rule-setting of politically responsible institutions can no longer be ignored. That is the point when either the state or non-profit organisations come in and can increase overall societal welfare. The strategy then is to have a state or quasi-state organisation regulate the conditions of the maket to overcome the information asymetry between buyers and sellers on these markets.

Accordingly we witness a multitude of local, sectoral, national or international maket makers. For profit it can be a true gold mine, as non-profit it still reaps sizable percentages on market activities of members, customers and service providers. One example of such a new non-profit market maker is the British organisation “modern markets for all” (MM4A). As it is run by a trained journalist, the media coverage is considerable. For all start-ups it should be part of their business plan to check whether they have a potential to become a (local, product or sectoral) market maker of some kind, rather than yet another contributor to the wealth of the GAFAM. Business school teaching could take this into account, particularly those training social entrepreneurs.

Geisterrad 2021

In einem informativen Zeitungsartikel (Tagesspiegel 20.3.2021 S. 9) sind Jörn Hasselmann und Stefan Jacobs einem tödlichen Fahrradunfall in Berlin nahe dem alten Flughafen Tempelhof nachgegangen. Die schwierige Aufklärung des Sachverhalts lässt die Emotionen Angehöriger der verstorbenen Person fast völlig außer Acht. Zu schnell geht der Verkehrsalltag weiter und Opfer geraten in Vergessenheit.

Beispielhaft führt Lara Keilbart (4.6.2021 ebenfalls Tagesspiegel) vor, wie Emotionalität sich mit Sachlichkeit paaren kann: “Wir sind wütend und traurig“.

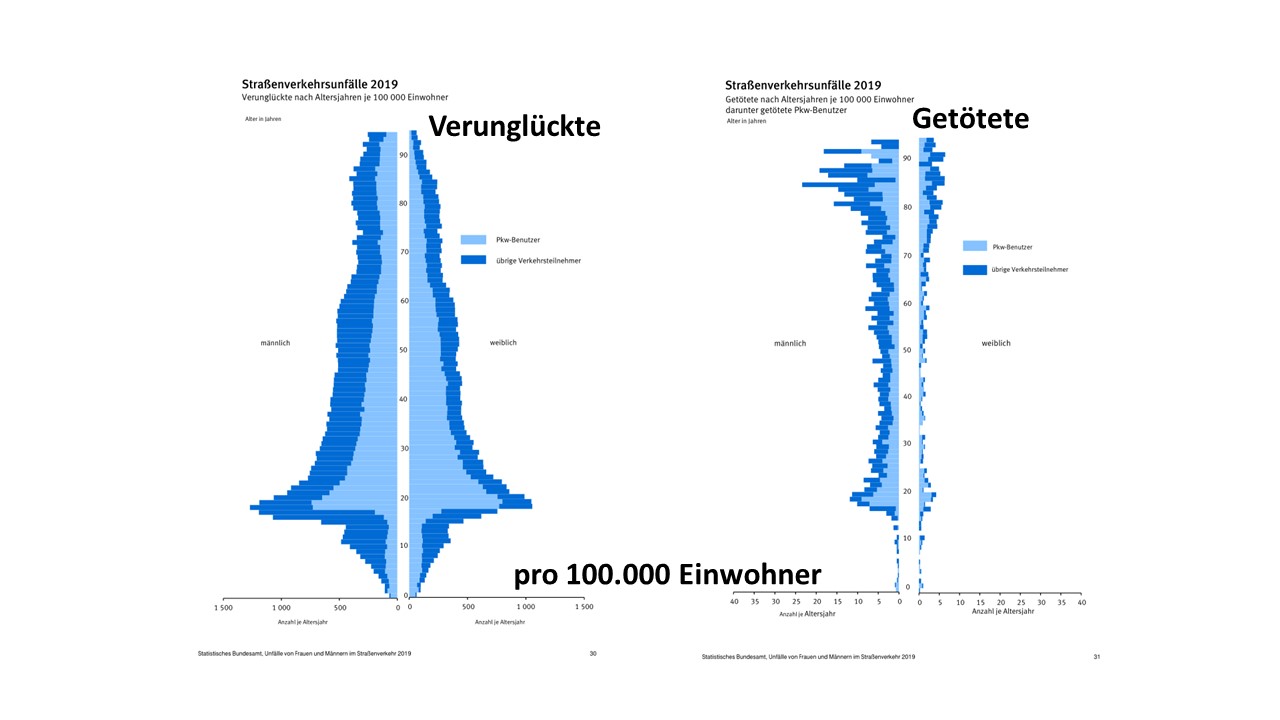

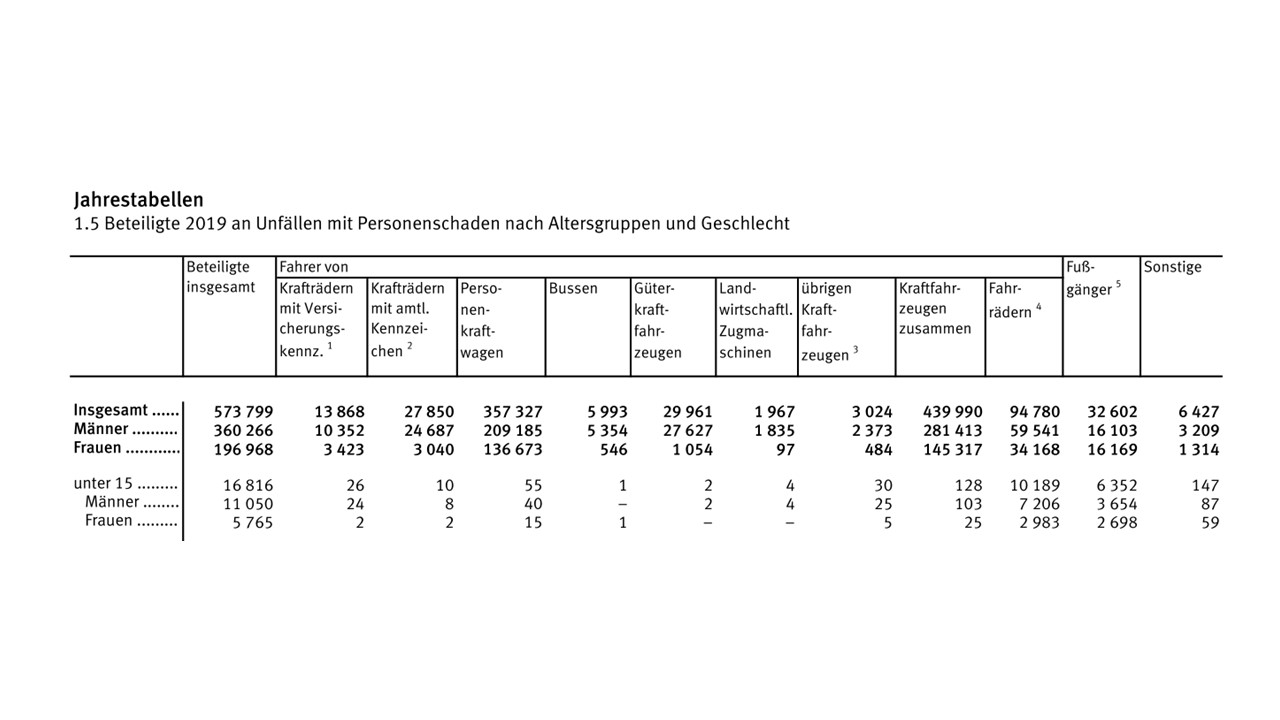

Der ADFC (existiert seit 1979) versucht Gleichgültigkeit mit seiner Anteilnahme und Mahnwache (seit 2016) mittels sogenannter weißer Geisterräder entgegen zu wirken. Zwischen 2010 und 2018 starben 20.000 Radfahrende in Europa. Noch schlimmer ist die Bilanz bei Fußgänger:innen 51.000 Verkehrstote in 2020. Das macht sehr viele betroffene Personen und Angehörige. Zusätzlich noch traumatisierte Unfallverursachende. Leider habe ich bisher nur zu stark zusammengefasste Statistiken zu dem Anteil der Verursacher, Altersgruppen, Alkohol– oder Drogenbeteiligung etc. unter den Verursachenden gefunden. Da brauchen wir mehr Aufklärung. In jedem einzelnen tragischen Fall (445 Radfahrende † in D in 2019) wird dadurch kein Leben mehr gerettet, aber die Prävention von jedem weiteren Fall darf nicht an einem gleichgültigen Achselzucken stehenbleiben. Auch 50 Jahre nach einem solchen vermeidbarem Schicksalsschlag berührt mich jede neue Mahnwache. Dank an die Journalist:innen, unablässig weiter darüber zu berichten (Daten vom Statistischen Bundesamt zu Verkehrsunfällen M/F hier). Bitte immer wieder neu darüber berichten, bis unsere Städte und Gemeinden für “ZuFußGehende“und Fahrradfahrende sicher werden. “Die höchste Unfallgefährdung für ältere Fußgänger (65+) bestand in Berlin mit 59, Hamburg 52 … verunglückten Personen je 100.000 Einwohner. Der Vergleichswert für Deutschland insgesamt lag bei 38”. (Zitat Statistisches Bundesamt Unfälle von Senioren im Straßenverkehr 2019 S.6) Dabei sind null Verkehrstote in Großstädten erreichbar. Oslo und Helsinki sind Beispiele (Nachricht DLF 20.4.2021).

Tagesspiegel 20.3.2021 S. 9, Foto von ©Jörn Hasselmann

Quelle: Statistisches Bundesamt (Link)

Quelle: Statistisches Bundesamt (Link)

Geben und Nehmen

Gedanken aus Anlass des Weihnachtsfestes.

Zum Schenken gehören immer 2 Parteien. Gerade Weihnachten ist ein Geben und Nehmen. Dazu gab es in der letzten Adventswoche eine interessante Sendung von 5 x 10 Minuten im Deutschlandfunk von Mechthild Klein. Hier erstmal die Links.

Judentum Kleine Geschenke vollenden die Schöpfung

Buddhismus Reich ist, wer teilen kann

Atheismus Schenken mit Hintergedanken

Christentum Früher war weniger Lametta

Islam Großzügigkeit – die Tugend des Propheten

Selbst mit dem Wissen über die kulturellen Bräuche beginnt erst die multikulturelle oder interkulturelle Herausforderung. Als College Master im Krupp college hatten wir für solche Feierlichkeiten ein festliches Essen mit kleinen Geschenken und Livemusik abgehalten. Das fand ungeteilte Zustimmung. Interkulturelle Kompetenz lehren und dabei lernen war uns immer ein Vergnügen.

Frohes Geben und Nehmen wünschen wir in der Post-Covid19-Zeit wieder!

Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder eben GDPR auf English hat alle, die Webseiten betreiben etwas in Atem gehalten (Neuer Hinweis zum Datenschutz dieser Webseite hier). Natürlich waren die Regelungen längst bekannt, aber die gesamte Branche hat bis zum letzten Moment gewartet und fleißig weiter Daten gesammelt. Vielleicht waren doch viele das Internet nutzende Personen überrascht über das Ausmaß der Sammelei. Falls Sie lange nicht mehr Ihren Klout-Score geprüft haben, “Klout ist seit dem 25.5.18 kaputt”, nur in der EU. Wir werden also weiterhin ohne Zustimmung geratet und mit den Scores Geld gemacht.

Traurig über das Verschwinden sind wir wohl nicht, da wir von der zweifelhaften und jetzt wohl illegalen Praxis bisher eh nichts wussten. Für politisch und gesellschaftlich Aktive bleibt es wichtig zu wissen, wo und wie sie “gerated” werden. Professoren und Lehrende im allgemeinen kennen die Ratingpraxis und haben sich daran gewöhnt. Im Privatleben ist das Rating aber wohl unter Persönlichkeitsschutz ein anderes Thema. THANK YOU – EU.