Innerhalb vom Kern Europas ist der physische Grenzübergang kaum merkbar. Sobald es um die Regeln der sozialen Sicherung, Beschäftigung, Selbständigkeit geht oder der Unternehmensbesteuerung werden die bilateralen Regeln bereits viel komplizierter. Falls 3 und mehr Länder ins Spiel kommen wird die Lage ziemlich unübersichtlich oder zum Expertentum. Staatsbürgerin im Land A und Staatsbürger im Land B, arbeitend im Land C dürfen sich über einen Dschungel an Regeln freuen, der Kafkaeske Verhältnisse hoch 3 produziert. Irgendwo klemmt dabei immer etwas. Dabei hatte die Regulierung CE Nr. 883/2004 über die Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherung doch weitgehende Konkretisierungen hervorgebracht und Sicherung der Bestandsrechte hervorgebracht.

Wie so oft liegen die Schwierigkeiten im Detail und darin sind die jeweilig zuständigen Verwaltungsbeamten, wenn die denn erst einmal herausgefunden wurden, eine Hürde, die es zu meistern gilt. In der jeweiligen landesüblichen Verwaltungssprache, versteht sich von selbst, inklusive regionaler Besonderheiten.

Während juristisch der Grenzübergang von Beschäftigten, Selbständigen und Unternehmen jeweils geregelt ist, ergibt sich aus einer juristischen Figur des „salary split“, also eine beschäftigte Person bei 2 Arbeitgeberinnen eine Lücke in der Zuständigkeit. Diese besteht gleichfalls in den meisten Ländern der EU. 2 Teilzeitjobs zu 50% lassen sich sozialversicherungsrechtlich nicht fair darstellen. Die zweite Lohnsteuerkarte und Besteuerungssätze, na wir ahnen schon, was das für Betroffene heißt.

Unternehmen und der Staat machen es sich einfach. Eine Konfiguration „Mulitplication des employeurs“, mehrere Arbeitgeberinnen, ist nicht wirklich adäquat vorgesehen (Crabeels, 2008 S.272). Dadurch werden viele, besonders junge Beschäftigte systemisch in ihrer beruflichen Findungsphase benachteiligt und in die Selbständigkeit oder gar die Scheinselbständigkeit gezwungen. Dabei brauchen wir dringend diese dynamischen GrenzgängerInnen in Europa mit ihren grenzenlosen Ideen, Enthusiasmus und Gestaltungswillen.

Neben diesen „high potential Grenzgängerinnen“ gibt es viele Beschäftigte, die bereits in einem Mitgliedsland der EU mehrere Beschäftigungsverhältnisse ausüben müssen, da sie von einem Job ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. (EU Statistik Jugend Eurostat,2022).

Grenzgang

Eigentlich wissen wir gar nicht mehr, was eine Grenze im Schengenraum der EU darstellt. Viele Arbeitende überqueren eine Grenze täglich, sozusagen als Arbeitsweg. Die Logik dafür ist vielfältig. Mal gibt es mehr oder besser bezahlte Arbeit im Nachbarland, mal ist es der preisgünstigere Wohnraum oder die Liebe. Diese Herzstücke Europas haben viel Selbstverständlichkeit, aber auch spezifische Belastungen mit sich gebracht. Das Europa der Grenzregionen bleibt für die meisten eine ständige Herausforderung. Regeln gelten meist noch nach Ländergesetzen. Sozialversicherungen sind ein besonderes schwieriges Thema. Das betrifft gerade die vielen Grenzüberschreitenden besonders hart. Misstrauen bei Sozialkassen ist die Regel und nicht die Ausnahme. Da wird dann schnell doppelt von Grenzgängerinnen abkassiert. Bei großen Katastrophen, bei denen die Medien überall hinsehen, stellen sich viele Politikerinnen ein. Für das Klein-klein des täglichen Lebens fehlt oft die Nachhaltigkeit der Handelnden, um wirkliche Verbesserungen zu erreichen.

Seit Jahren fahre ich beispielsweise in der schönen Grenzregion bei Aachen und Vervier mit dem Zug zwischen den beiden Ländern, doch dort scheint seit Jahrzehnten die Zeit still zu stehen. Wer mit ICE oder THALYS von Metropole zu Metropole fährt, rast mal eben vorbei. Die Bürgerinnen vor Ort dürfen sich zu Recht etwas abgehängt fühlen, bleibt für sie doch meist nur der Lärm der vorbeirasenden Züge. Zwischen Deutschland und Belgien gibt es für Grenzgängerinnen noch eine richtige Bimmelbahn. Sie wissen schon, die fährt langsam und kommt trotzdem an. Und das stündlich hin und her oder kreuz und quer. Leider wächst Europa selbst im Zentrum nur sehr gemächlich zusammen. Ob wir so viel Zeit noch haben, bevor undemokratische Kräfte die Uhren wieder zurückdrehen, bleibt eine Überlebensfrage für uns überzeugte Europäer.

Gewalt

Die Betrachtung von Krieg und Kriegsverbrechen im weiteren Kontext als Anwendung von kollektiver Gewalt erlaubt das Einbeziehen eines breiteren Spektrums an sozialwissenschaftlichen Theorien. Auf Putins Nachttisch liegt direkt neben dem Buch von Machiavelli Il Principe, das Buch mit dem Titel Dell’arte della guerra. Ein Satz daraus besagt, lass keine Chance verstreichen, die fast keine Kosten hat (Jakobsen S. 24). Also rein in die Ukraine bevor das Land und Leute zu stark werden. Tor Jakobsen (Hrsg.) hat das in dem Band zu Krieg, Theorien und Forschung gut herausgearbeitet. Die Einleitung listet die Gründe für Krieg. Den Soziologen interessiert besonders die Erwähnung von gesellschaftlichen Strukturen, auf Russland bezogen würde das den Einfluss von Militär auf und Status innerhalb von Gesellschaften einschließen. Besteuerung für die Unabhängigkeit der USA sowie die Bedeutung von grenzüberschreitendem Handel gehören zu diesen Themen. Neben diesen liberalen Thesen für oder zur Vermeidung von Krieg existieren die sogenannten radikalen Argumente, wie Ungleichheit, ausländische Investitionen und Imperialismus, die zu erhöhten Risiken für Krieg führen (S. xii.). Tilly 2003 The politics of collective violence erweist sich als wichtige Lektüre. Kreieren einer Identität zusammen mit political entrepreneurship schaffen gemeinsam Voraussetzungen für kollektive Gewalt. S. 25. Im Konflikt der Ukraine spielen ethnische, sprachliche und kulturelle Ursachen ebenfalls eine Rolle. Auch lässt sich die ökonomische Erklärung von Krieg mit Zugewinn- und Verlustkategorien errechnen für alle beteiligten und sogar scheinbar unbeteiligte Parteien. Kosten-Nutzen-Analyse lässt grüßen mit all ihren Unwägbarkeiten und potenziellen oder faktischen Fehleinschätzungen. Für den derzeitigen Krieg in Europa lässt sich die deprived actor Theorie auf das russische Militär beziehen während die ukrainische Strategie versucht dem rational actor Modell folgt. So stehen sich neben den Heeren auch Theorien gegenüber. Mir gefielen die Sandkastenspiele bei denen nicht wirklich geschossen wurde am besten. Vielleicht ist ja doch noch was in dem Spruch: Putin will wieder Krieg, aber keiner geht mehr hin.

Unternehmende

Für Unternehmende ist es wichtig, auf „boundary setting“ = Grenzen setzen zu achten. Gut erklärt im Artikel von Shola Asante in der FT vom 12.7.21. Unternehmende tendieren zu einer statistischen oder Status quo Sicht ihrer derzeitigen Tätigkeit. Lebensverläufe von Unternehmenden zeigen aber oft mehrfache Entwicklungen und Übergänge. Darauf lässt sich nur schwer vorbereiten. Offenheit für Neues (Big 5) erscheint besonders relevant in diesem Kontext der potentiellen starken Neuausrichtung zu einem späteren Zeitpunkt. Grenzen setzen fällt dann besonders schwer, wenn wir emotional besonders engagiert an unserer Tätigkeit hängen. Authentizität im Unternehmergeist kann leicht über das Ziel hinausschießen und das Private überlagern. Offen bleiben für spannende und notwendige Richtungswechsel ist ein Erfahrungswert. Wegen der Kontextabhängigkeit lässt sich das selten exakt planen. Risikofreudigkeit eröffnet Chancen.

Nachgeforscht

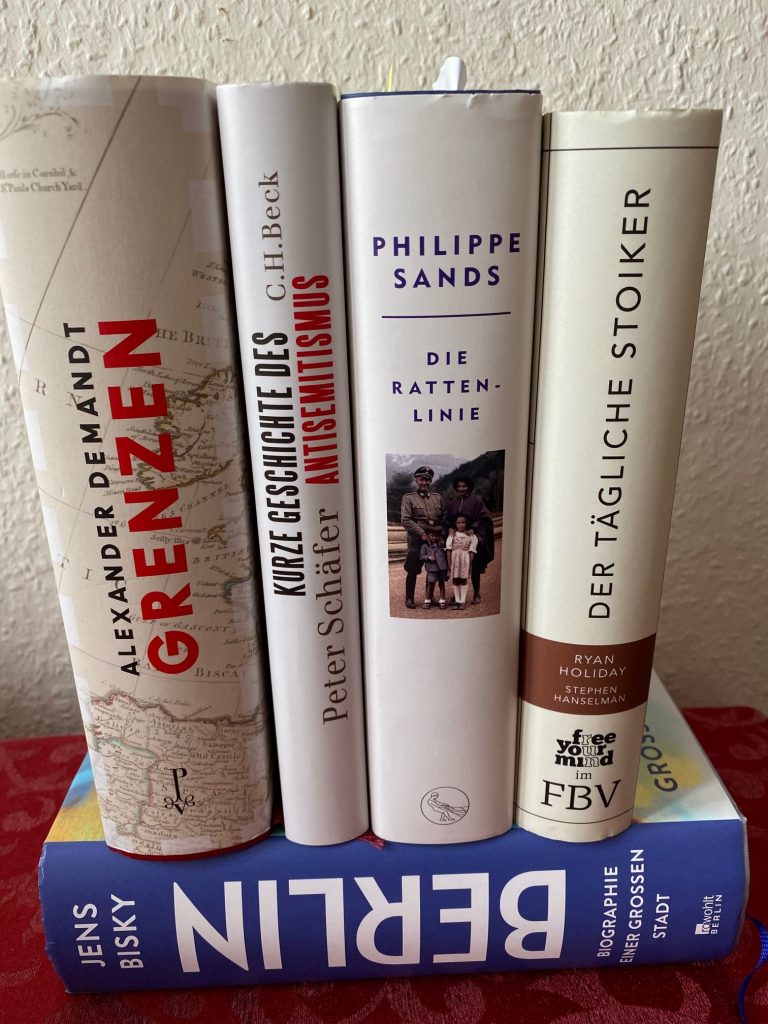

Von einem der Stoiker, SENECA, kennen wir den Satz “Wir sagen immer, dass wir uns unsere Eltern nicht aussuchen können, dass der Zufall sie uns zugeteilt hat – doch tatsächlich haben wir die Wahl, wessen Kinder wir gerne wären. ” (aus De brevitate vitae, 15.3a). Genetik und Epigenitik machen uns aus, aber sicherlich ist sehr entscheidend, sich “die richtigen Mentoren auszusuchen” (Der tägliche Stoiker, S.18,1 als Kommentar zum Seneca Zitat). Das waren schon immer gute Bücher oder weise Personen. Für die letzten Wochen hatte ich als Mentoren (1) Peter Schäfer, (2) Philippe Sands und (3) Alexander Demandt gewählt (Linksammlung siehe hier). Gepaart mit etwas Biografie- und Lebensverlaufsforschung eine anregende Lektüre. Die Quintessenz in Reihe des Auftretens: (1) “Beides, Hass und Angst, gehört eng zusammen, und beides ist auch, wie man in der Geschichte immer wieder sehen kann, ein Hauptmerkmal des Antisemitismus.” Bezogen auf die Schoah: “Vergleiche müssen selbstverständlich erlaubt sein, solange mit “vergleichen” nicht “gleichsetzten” gemeint ist.” Für die akribische Aufarbeitung der Judenverfolgung über die Jahrhunderte und die Verschärfung derselben unter der NSDAP, die mit Hitler als Reichskanzler (ab 30.1.1933) einen Freibrief bekam, die Hetze aus “Mein Kampf” dann schrittweise mit seinen Parteigenossen umzusetzen. Dazu die Dokus “Wannseekonferenz” ansehen.

(2) Philippe Sands verfolgt über 455 Seiten die Biografie eines Nazis auf der Flucht. Dieser Nazi der ersten Stunde machte sich Hoffnung noch über die Rattenlinie von Österreich, über die Alpen in der Nähe des “Wilden Kaisers”, und letztlich über Rom nach Südamerika zu fliehen. Buchautor Philippe Sands und Horst, der Sohn des Nazis Otto Wächter führen Biografieforschung durch, um die Schuld von “Otto” zu ergründen. In vielen Gesprächen wir erörtert, ob er bei Tötungen und der öffentlichen Hinrichtung von 50 Polen in Bochnia im Dezember 1939 nur dabei war oder verantwortlich war (S. 430ff). War er nur Ausführender, oder hatte er eine anleitende Funktion. Der Sohn Horst verteidigt die Taten seines Vaters mit viel juristischer Spitzfindigkeit. Letztlich verteidigt er sich selbst, zwar vielleicht Teil einer kollektiven Schuld und Verantwortung zu sein, aber jegliche individuelle Bezüge leugnet er. Die guten Jahre mit seinen Eltern, seine wechselvolle Vergangenheit mit seinen Eltern hat die Familienbindung scheinbar aufgewertet. Die Feststellung, sein Vater war ein Massenmörder, kommt zwar nicht über die Lippen des Sohnes, aber beschließt den generationenübergreifenden Bericht mit romanhaftem Spannungsbogen.

(3) Der Begriff “Grenze” ist eine Grundkategorie der Geschichte und selbst der Ideengeschichte. Demandt leitet von der Begriffsdefinition “Grenze … unabdingbare Voraussetzung beim Wahrnehmen und Bezeichnen, beim Denken und Handeln.” (S. 19) über zu Grenze als Raumgrenze (S. 29ff) und Zeitgrenze (S. 74ff). Zu letzter heisst es (S. 101) “… jede Gegenwart war in der Vergangenheit einmal Zukunft; … jede Gegenwart in der Zukunft wird einmal Vergangenheit sein. Zukunft ist künftige Vergangenheit und Vergangenheit ist ehemalige Zukunft.” Nur ein Schelm denkt dabei an Karl Valentin. Bezogen auf die Bücher (1) + (2) verlangt dies ein Gedankenexperiment von uns. Versetzten wir uns in eine Gegenwart in der Vergangenheit, welche Zukünfte gab es bei grausamsten antisemitischen Verbrechen für die Millionen an Opfern und die vielen, ungezählten Täter.

Aus der Zukunft gesehen, wenn unsere Gegenwart mit ihren eigenen Formen des Antisemitismus, bereits Vergangenheit geworden ist, dann wollen wir angekommen sein an einer aufgeklärten Sicht auf die Stationen und Perioden der Vergangenheit, selbst in unserer Sichtweise auf Familienbiografien. Mit Demandt wird einem klar, die Kriegszeit, dann zeitliche Grenze, Nachkriegszeit hat es so völkerrechtlich gegeben, jedoch in den Schicksalen der Familien zeichneten sich vielfach andere Zäsuren ab. Das Datum der Verhaftung, Deportation, Ermordung, Flucht, Rückkehr bildet den biografischen Einschnitt und die Grenzerfahrung gleich für mehrere Generationen. Die “Stolpersteine” verdeutlichen die massenhaften Schicksale der jüdischen BürgerInnen beispielsweise in Berlin. Bei Jens Bisky: Biografie einer großen Stadt sehen wir die Bezüge aus Vergangenheit, die in die Gegenwart und Zukunft reichen. “Die Wohnungsnot blieb ein zäher Begleiter, sie führte … zur “Radikalisierung breiter Massen” (S.475). Trotz der prestigeträchtigen Großprojekte, wie der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz in den späten Zwanziger Jahren, bleibt der soziale Wohnungsbau und Eigentumsübertragungen zwischen Generationen damals und heute eine der drängensten sozialen Fragen, die wiederum Angst und Hass schüren. Hier schliesst sich der Kreis der Literaturbesprechung auf überraschende Weise. Täter und Opfer müssen gleichsam im Blick bleiben.

Seelenverwandtschaft

“Dein Verstand formt sich je nachdem, was deine Gedanken regelmäßig beschäftigt. Die menschliche Seele färbt sich nach diesen Vorstellungen” notierte bereits Marc Aurel in den Selbstbetrachtungen (5.16).

Theognis von Megara: “Von guten Menschen wirst du Gutes lernen, aber wenn du dich unter schlechte begibst, wird deine Seele Schaden nehmen.” Zitate aus “Der tägliche Stoiker“(S. 111+87 reingucken, Kritik).

Ein interessantes Fundstück zu der Frage, was die Seele ist, verweist auf die Korrespondenz von Voltaire (Âme = Seele). “Seele nennen wir, was mit Leben erfüllt”. Das Zitat verweist auf Beweggründe für das Handeln, modern als Motivation bezeichnet, seit der Antike oft mit Psyche gleichgesetzt. Eingebettet in die Frage was wahr ist, spielt uns die Psyche ja so manchen Streich, besonders im Rückspiegel. Individuelle Schuld bei kollektiver Schuld, besser kollektives Versagen und Verantwortung aufzuzeigen, ist oft kein leichtes Unterfangen. Das hat Philippe Sands Jahre seines Lebens bewegt. Über “Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit” lautet der zweite Untertitel seines hochgelobten Rechercheromans. Über einen “Nazi auf der Flucht”, der die “Rattenlinie” nehmen möchte, ermöglicht er uns, in die Recherche zur Schuld von Otto Wächter einzusteigen. Wieviel individuelle Schuld ist nachweisbar bei Kriegsverbrechen? Das hat bereits viele Gerichte beschäftigt. Aber die Intergenerationalität, die Schuld auch begleitet, ist einer der Nebenstränge des nicht-fiktionellen Romans. Was lässt sich über Generationen hinweg als Wahrheit weitergeben? Schönfärberei ist eine zusätzliche Gefahr der Erzählungen älterer Generationen. Da muss man/frau selber ran (Familienforschung), am besten unterstützt durch kritische JournalistInnen. Wahrheit finden ist dabei ein Prozess mit vielen Klippen. Was ergibt sich aus den Archiven, Akten und Nachlässen. Jede Evidenz braucht Bewertung zur Verlässlichkeit der Information, Beweise bzw. mögliche Interpretationen. Ein Satz von Philippe Sands (S.454) hatte mein besonderes soziologisches, kriminologisches Interesse geweckt: “Es ist wichtiger, den Schlächter zu verstehen als das Opfer”. Ob uns das bei der Prävention von neuerlichem Schrecken hilfreich sein kann, bleibt die große Frage. Grenzüberschreitungen und Antisemitismus sind wieder allgegenwärtig. Die Antwort darauf gibt’s nach Pfingsten. Frühzeitig Täter und ihre Steigbügelhalter zu identifizieren und zu verstehen, das praktizieren Andreas Busche und Hannes Soltau in ihrem Tagesspiegelartikel vom 2.5.2021 zu antidemokratischen Netzwerken.

Auswahl Handapparat für die Tage Klaus in Klausur.