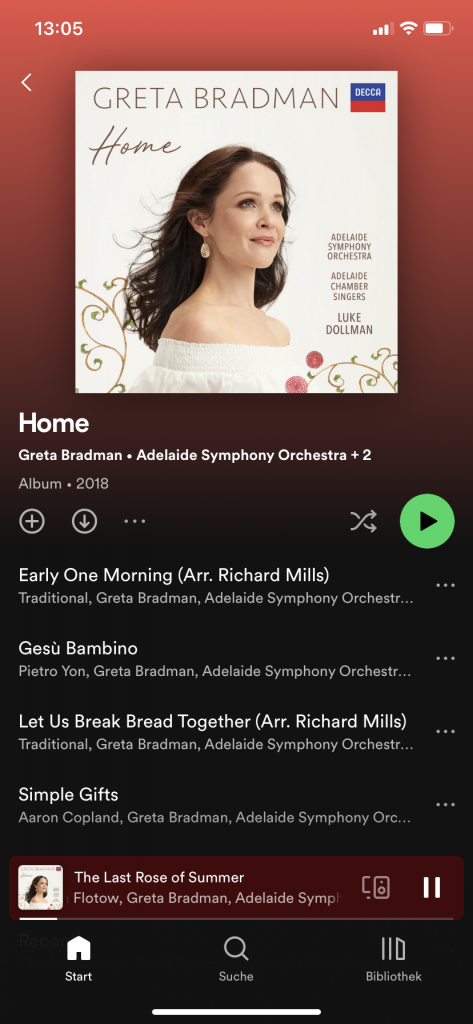

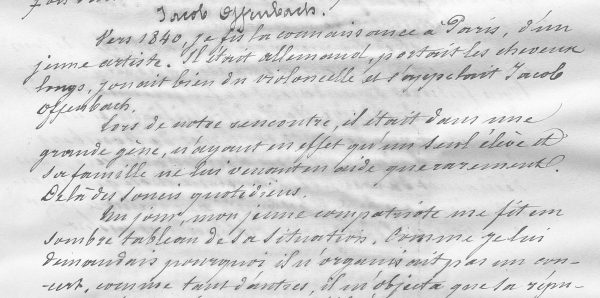

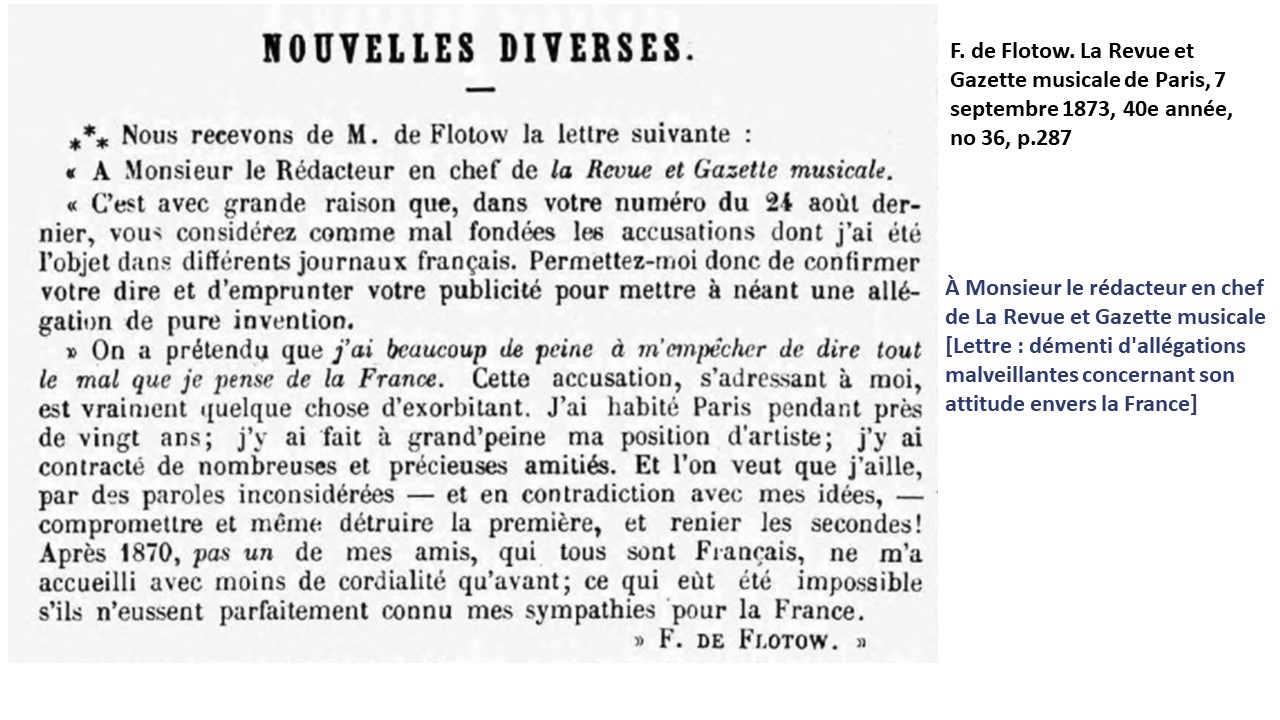

Erstmals in der Zeitschrift „Opérette“ (2012, No.164, S.53-57) erschienen, hat Dominique Ghesquière eine verschränkte Biografie von Flotow und Offenbach veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist von Peter Hawig in den Emser Heften Nr.353 (ISSN 1436-459X) erschienen. In interessanter Weise wird das diplomatische Geschick, sich von kleinen Aufführungen in größere Häuser hoch zu arbeiten, von Flotow erfolgreich praktiziert zum Asset für beide Komponisten. So war der damalige Weg zum professionellen Musiker insbesondere auch zum erfolgreichen Komponisten. Flotows erste komische Oper „Pierre et Cathérine“ wurde bereits 1832 im Hôtel Castellane (Rue du Faubourg Saint-Honoré 112) aufgeführt. Ein Vaudeville mit Gesangseinlagen „Le Comte de Charolais“ wurde im Théâtre du Palais-Royal 1836 zur Aufführung gebracht. In seinen Erinnerungen schreibt Flotow kurz nach dem Tod von Offenbach, dass er Jacob (erst nach Konvertierung Jacques) schon 1838 als Cellist kennenlernte. „die Runde durch die Salons war die Kunst, akzeptiert zu werden. Es war in erster Linie die Nagelprobe des echten Talents und der Virtuosität, gleichzeitig aber auch die des Dienermachens, der geschickt genutzten Gelegenheiten und schließlich des Erfolges. Jacob nahm also sehr gerne an, als sein Freund ihm vorschlug, ihn dort einzuführen, wo er selbst gern gesehen war.“ (S.7,9). Für diese Soirées schrieben beide Neukompositionen, die in 2 Serien erschienen sind. „Les chants du soir“ und „réveries“. Für Flotow war eine weitere Bekanntschaft mit Friedrich Wilhelm Riese (pseudonym W. Friedrich) in Paris bedeutend. Letzterer schrieb das deutschsprachige Libretto zu Stradella, der Flotow Oper, die dann erfolgreich 1844 in Hamburg uraufgeführt wurde. Wechselseitige Beeinflussung der beiden Komponisten wurden vielfach besprochen, jedoch sind keine wirklich belegt. Lediglich in den „Bouffes-Parisiens La Romance de la rose“ hat Offenbach eine direktes Zitat aus Flotows irischer Melodie von Thomas Moore „Die letzte Rose“ verwertet und parodiert. Solche Anlehnungen, wie Flotows an die irische Melodie waren und sind auch heute noch gängige Praxis in der Komposition, durchaus mit Rechtsstreitigkeiten heutzutage. Während Flotow bereits 1848 recht solide etabliert war, musste sich Offenbach noch weitere Erfolge erarbeiten. Das hat sich in den Jahren um 1870 bereits ausgeglichen. Flotow’s Oper „L’ombre“ (Der Schatten) hatte die Premiere in der Opéra-Comique kurz vor Kriegsausbruch, wurde dann 1871 im Salle Favart erneut gespielt (S.24). Beide Komponisten haben sich gegenseitig inspiriert und in gewisser Weise voneinander profitiert. Klassik populär machen, ist beiden gelungen und die wechselvollen deutsch-französischen Biografien eine beispielgebende, positive wechselseitige Befruchtung.

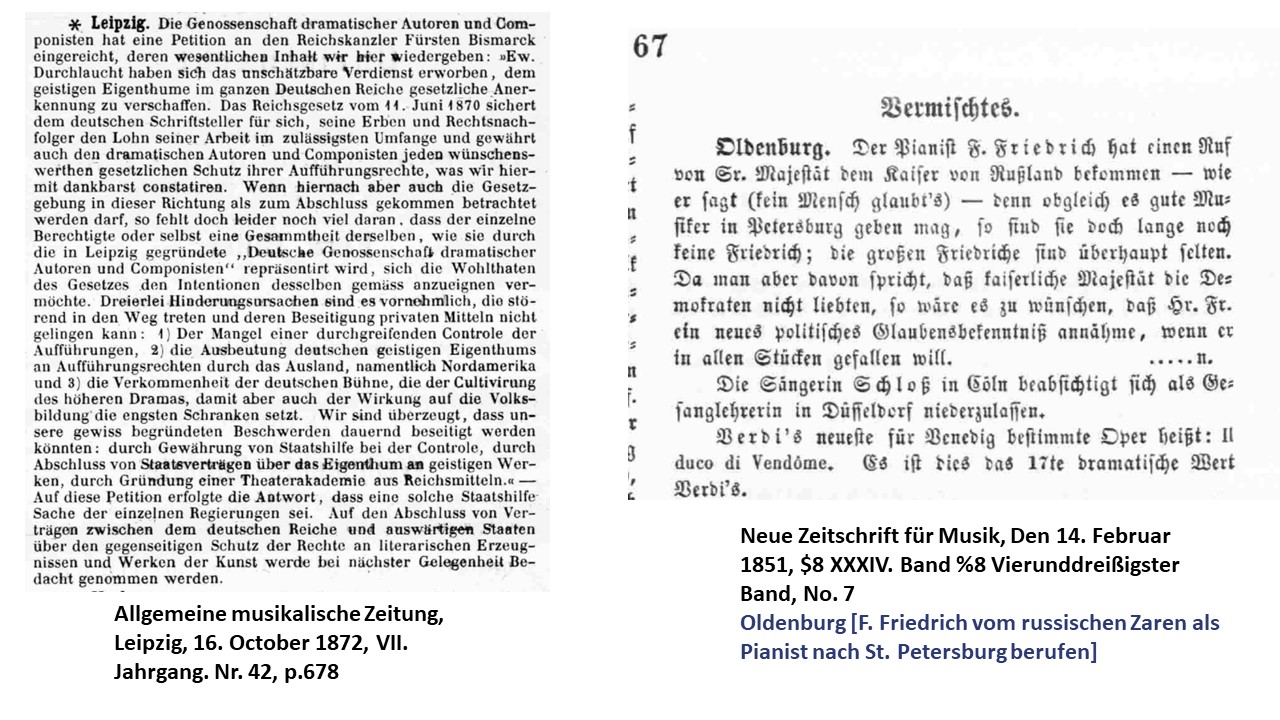

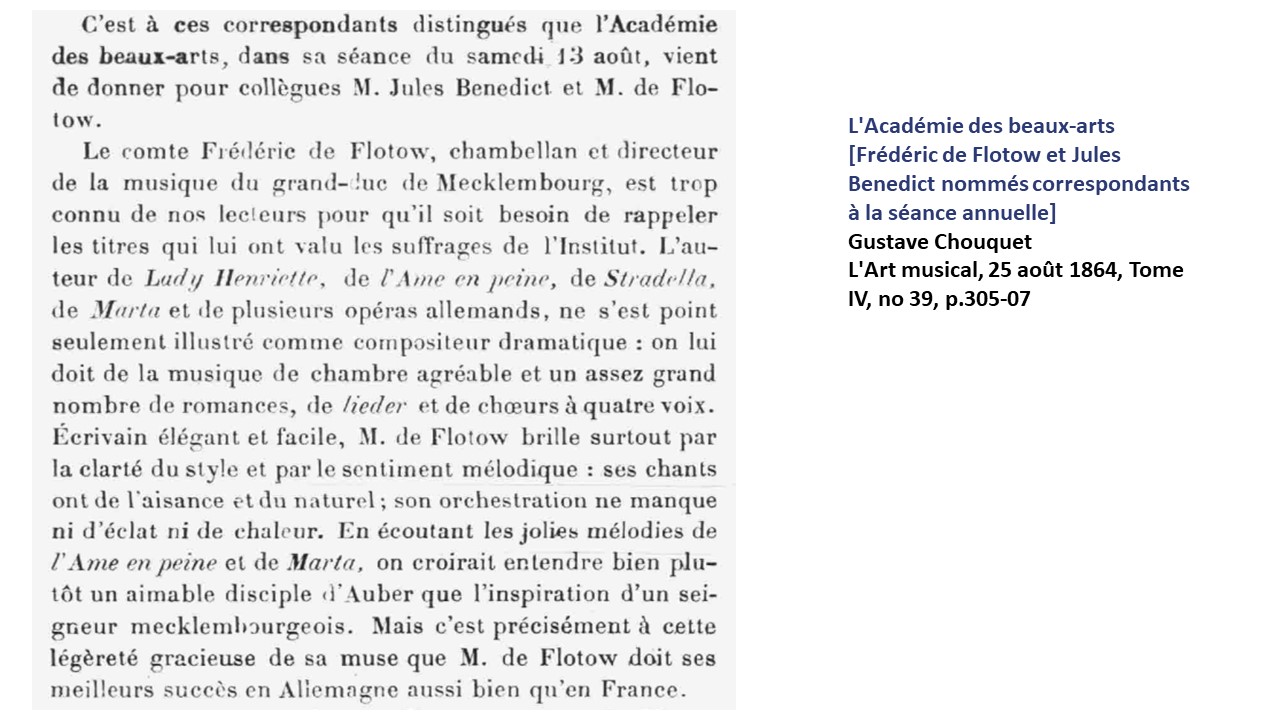

Bildquelle und

Bildquelle und