In psychology it is a long-established field to study narratives of persons as they age. To make sense of individual narratives might even be considered as one of the foundations of psychological research since its starting times. “The Cambridge handbook of cognitive aging : a life course perspective” has 2 entries that enlighten the issue of personal life stories or narratives. We have to consider the importance of our personal past to the construction and reconstruction of our personal narratives. As persons age reconstruction of narratives becomes a more frequent exercise as life experiences and new evidence continue to accumulate. The chapter on “narratives and identity” supports the view of plasticity in old age, which means that narratives and identity are an adaptive process. “Processes of evaluation and reinterpretation of personal memories enable people to maintain a sense of self”. The importance of recalling personal life events and positive self-regard is a well-established link in this research tradition. The self-memory system consists of the autobiographical memory, the self-concept and the working self as its components. It is evolving in most persons as part of the construction and reconstruction of the self, as well as narratives of it.

As persons age our brain and memory functions age as well. This starts earlier than most people expect. “Many studies in gerontology have shown that being able to remember, evaluate, and integrate personal memories and thereby dynamically maintain identity is related to mental health and well-being in later life (Westerhof et al., 2010).” (p.392). Reconstruction of narratives is a process that is hard work for our brain, therefore as people age many seem to shun away from these tasks. It is easier to clinch on to the old narratives of the self.

The chapter on emotion recognition and aging of the social brain summarises the research (p.369) by Ruffman et al. (2012, 2016) which shows that older persons were not as good as young persons to detect lies due to difficulties with emotion recognition. “Finally, we examined right-wing authoritarianism (Ruffman et al., 2016), that is, the tendency to hold conservative social attitudes (e.g., believing that women should have to promise to obey their husbands when they get married). Older adults had more pronounced right-wing attitudes than young adults, and even within the older adult group, these attitudes were entirely explained by their worse emotion recognition”.

The causal link, however, is less clear. The positivity bias in old age might be a major factor. The positivity bias describes the fact that older persons prefer to look at positive stimuli and avoid negative stimuli. The evidence is rather inconclusive about this effect. Probably persons have a positivity bias all along their life course as part of their personality traits. The other explanations of brain region decline and activation seem to receive a bit more empirical support (p.375). In any case, men seem to be even at higher risks.

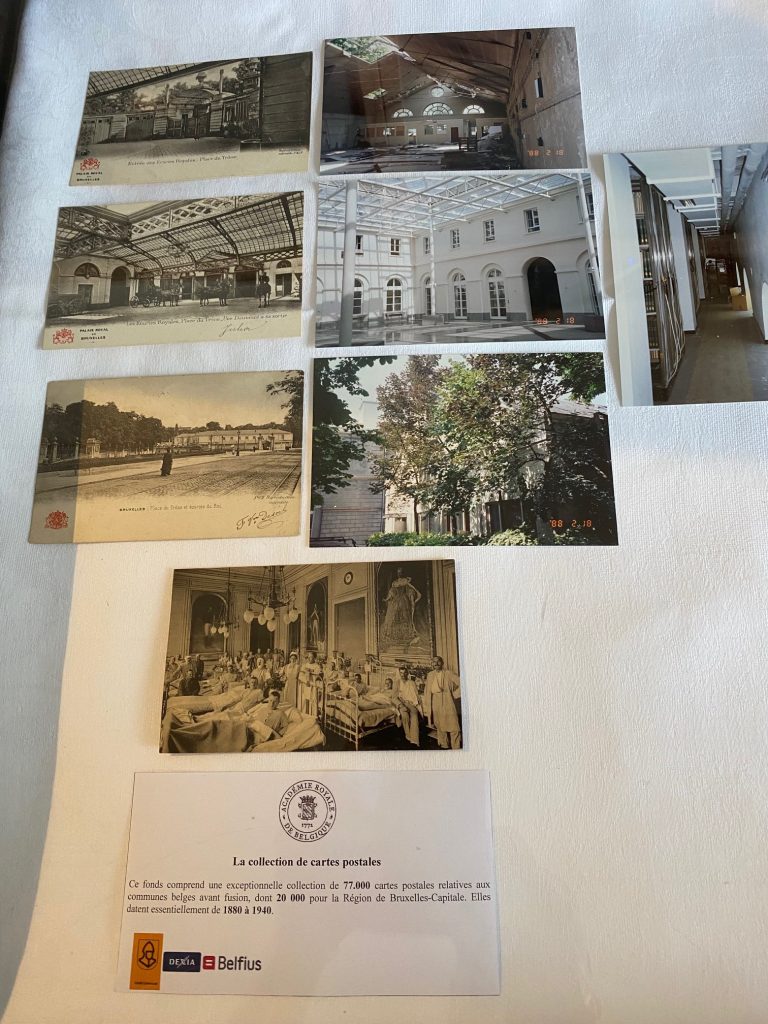

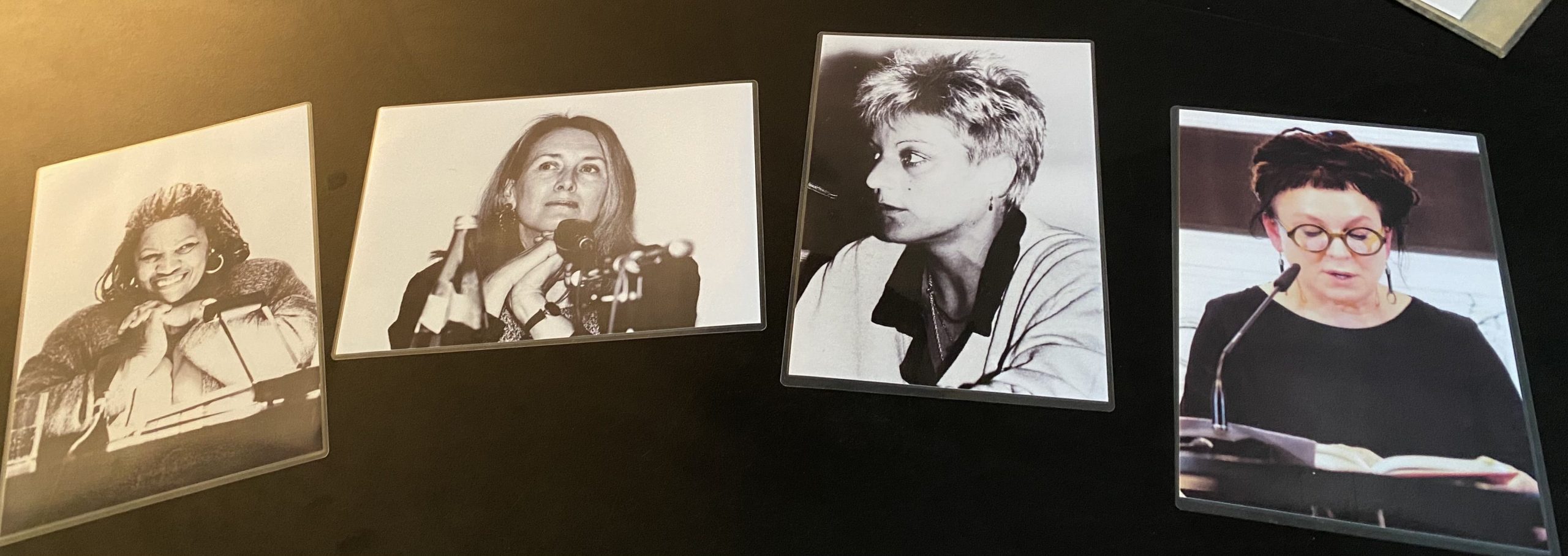

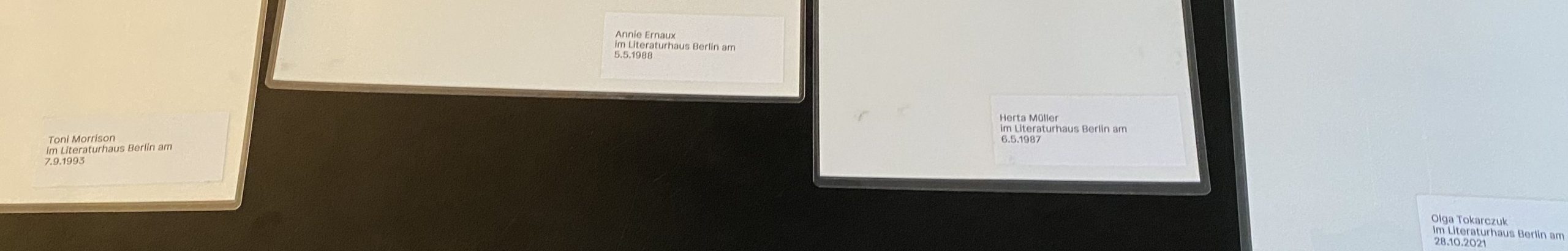

Archives of personal diaries, letters, correspondence of persons are a valid additional source to study the process of the construction and reconstruction of the self. Biographical accounts of life histories serve as empirical material to analyse narratives and historical validity of narratives. The better the story, the more scepticism should be applied.