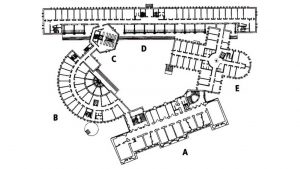

Am 4.11.22 war mal wieder Museumssonntag. In großer Zahl strömten die Besuchenden in die Berliner Museen. Da war ich auch dabei. Rechtzeitig Zeitfenster zu buchen, war die Devise. Selbst das war mir gelungen. So habe ich mir einen musealen Overkill – “plein dans les yeux” geschaffen, der einen fantastischen kulturhistorischen Gesamteindruck vermittelt hat. Für mich beginnt die architektonische Zeitreise mit dem Bau von James Sterling und seiner “rosa, himmelblauen Denkfabrik” mit seinem einmaligen Grundriss.  Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.

Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.  Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

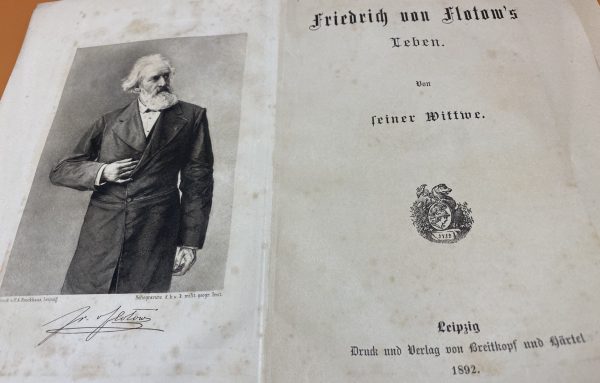

Flotow Leben

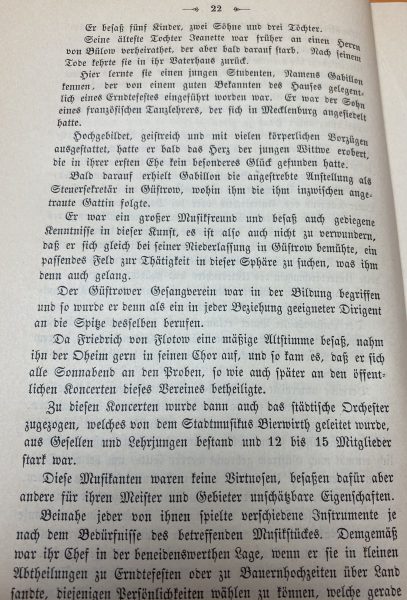

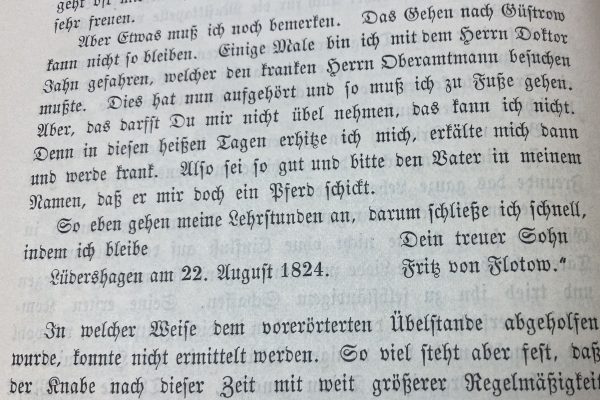

In der Musikabteilung der Stabi Ost fand ich im Lesesaal der Musikabteilung einen schmalen Band zu einer Biografie von Friedrich von Flotow, dem Komponisten, verfasst von seiner Witwe aus 3. Ehe Rosa Rosine Swoboda, erschienen 1892 in Leipzig im Verlag Breitkopf und Härtel. Der Vater des Komponisten Johann Adolf Wilhelm *17.9.1785 wurde bereits als Offizier im Alter von 21 Jahren in der Schlacht bei Jena verwundet. Friedrich von Flotow wurde in bescheidenen Verhältnissen am 26.4.1812 in Teutendorf geboren. Sein Vater und Verwandte, (S.17) haben ihm, laut seiner Witwe, viele Steine in den Weg gelegt, damit Fritz keine musikalische Laufbahn einschlägt (S.27-28). In unterschiedlichen Pensionen zuletzt in Lüdershagen bei Güstrow lernte Fritz Harmonielehre und weilte tageweise bei der Schwester seiner Mutter. Auch mütterlicherseits wird ein dänischer Hauptmann von Böckmann auf Lüsewitz (S.21) erwähnt, dessen älteste Tochter Jeanette mit einem Herrn von Bülow verheiratet war, der aber bald verstarb. Nach Rückkehr ins Vaterhaus lernte Jeanette den jungen Studenten Gabillon kennen, Sohn eines französischen Tanzlehrers in Mecklenburg. „Hochgebildet, geistreich und mit vielen körperlichen Vorzügen ausgestattet, hatte er bald das Herz der jungen Witwe erobert, die in ihrer ersten Ehe kein besonderes Glück gefunden hatte.“ (S22). Im Chor des Güstrower Gesangvereins unter Leitung des Steuersekretärs Gabillon durfte Fritz bereits 13-14-jährig mitsingen und vielfältige Instrumente kennenlernen.

Dem Wunsch des Sohnes und seines Fürsprechers nachgebend, reiste der Vater am 13.2.1828 mit Fritz nach Paris, wo Fritz bei einem französischen Major, der mit einer Frau aus Mecklenburg, die bereits verstorben war, verheiratet gewesen war, in Pension wohnte. Harmonielehre bei Anton Reicha (besser erläutert hier engl. Reicha), bei dem bereits 1820 Hector Berlioz Schüler war, hatte Fritz nachhaltig beeinflusst. Tief beeindruckt war er von dem Glanz und Glamour der Pariser Oper mit dem Ballett „La belle au bois dormante“ und Rossini’s Oper Wilhelm Tell.

Am 26.3.1830, 2 Tage nachdem Fritz die Selbsttötung seines Wohnungsgebers erlebt hatte, wurde dieser auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Fritz überzeugte seine Eltern mit Hilfe von Gabillon, dass er selbständig mit gerade 18 Jahren eine Mansardenstube in der Rue St. Jacques beziehen durfte und seinen Unterricht fortsetzten konnte. Die am 27.7.1830 ausgebrochene Revolution schilderte Fritz anschaulich in seinen Aufzeichnungen. „Einige Tage nach dem Schlusstableau der Julirevolution“ (S.44) erhielt Fritz ein Schreiben von seinem Vater, zurück nach Güstrow zu kommen.

Wichtig zu erwähnen als Wegbegleiter sind Eugène Aubry (Bürgermeister von Argenteuil, die Stadt der Impressionisten) und Freund von Fritz der bereits 1871 verstarb, (Rue Rocher Nr. 9 Hotel Aubry (S.62) sowie Jaques Offenbach, der 7 Jahre jünger als Fritz ursprünglich in Köln geboren Jakob Eberscht hieß (Quelle Richard Fleischer, Deutsche Revue Heft 1 Januar 1883). Die Witwe von Fritz beschreibt die Einführung von Jacques Offenbach auch mit Unterstützung von Fritz zu Beginn in die Pariser Salons recht ausführlich (S. 67-72). Letztmalig treffen die beiden sich 1878 in Paris bevor Jacques am 5.10.1880 starb. Geradezu erheiternd ist die Passage (S. 84-86) bei der Fritz, sichtlich beeindruckt, von dem Erscheinen von Madame Georges Sand berichtet, die sich in der Pause eine Männerzigarre anzünden ließ. Anschließend gab es eine Improvisation von Chopin, die derselbe einleitete „er könne seine Begeisterung nur aus den Augen der berühmten Schriftstellerin schöpfen, man möge sie bitten, sich ihm gegenüber zu setzen. Georges Sand gewährte seine Bitte und nahm Platz am Ende des Flügels, warf einen langen Blick auf den musikalischen Improvisator und dieser, denselben erwidernd, begann“ (S.85). Nach vielen misslungenen Versuchen eine Oper in der großen Oper in Paris aufzuführen, ist es ihm zumindest 1843 geglückt, das Ballett „Lady Harriette ou la servante de Greenwich“ aufführen zu können. Aus diesem Stück wurde später das Libretto zu seiner Oper Martha 1947 in Wien erstellt und aufgeführt. Die prima ballerina dieser Aufführung, Adèle Dumilâtre, hatte indirekten Anteil daran, dass es überhaupt zu diesem recht kurzfristigen Engagement kam. In den folgenden Jahren bestimmten die Aufführungen der “Martha” den Erfolg des Komponisten. Ausgehend von der Auftragsarbeit für Wien kam dieses Werk aber auch 1858 nach Paris auf die Bühne im „italienischen Theater“. Nach Übernahme des elterlichen Gutsbesitzes hat Fritz 1849 geheiratet, doch bei der Geburt des Sohnes verstarb die junge Elise von Zadow am 1.8.1851. Eine 2. Heirat mit Anna Theen wurde anfangs 1855 beschlossen. Zwei Söhne sind aus dieser Ehe erwachsen. Als Leiter des Hoftheaters in Schwerin hatte er sich durch seine Kenntnis von Proben und Organisation der führenden Häuser in Europa empfohlen. Als Intendant neben einem technischen Leiter wurde ihm zunächst befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf spätere Daueranstellung die Intendanz angetragen. 1868 heiratete Fritz zum dritten Mal und wohnte in Kirschwang bei Reichenau bei seiner Frau Rosine Swoboda. Zusammen mit Mosenthal war Fritz Verfechter und dann zeitweise Vorsitzender der Deutschen Genossenschaft dramatischer Autoren und Komponisten, die später in Leipzig gegründet wurde und damals bereits Autorenrechte verteidigte.

Seine letzten Jahre ab 1880 lebte Fritz auf dem Gut Heiligenkreuzberg in Darmstadt am Eingang des großherzoglichen Wildparks Kranischstein. Dies gehörte seiner Schwester Bernhardine. Zu seinem 70. Geburtstag und der 500.-ten Vorstellung der „Martha“ bekam er eine Einladung von der Generalintendanz des kaiserlichen Hofopernhauses. Seine letzten Tage bis zu wiederholten Schlaganfällen verbrachte er in Darmstadt, wo er am 24.1.1883 mit 70 Jahren verstarb. Sein Lebensschicksal war es wohl, 3 Wochen vor Richard Wagner zu sterben. Der Tod und ständige unterschwellige Vergleich mit dem schaffensgewaltigen Exzentriker Richard Wagner hat Friedrich von Flotow bis heute um viel Aufmerksamkeit gebracht. Es bleiben noch einige Entdeckungen diesbezüglich zu machen.

Wagner Kontrovers

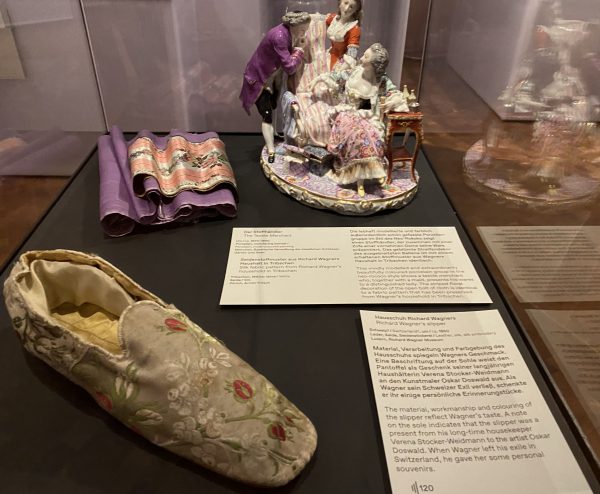

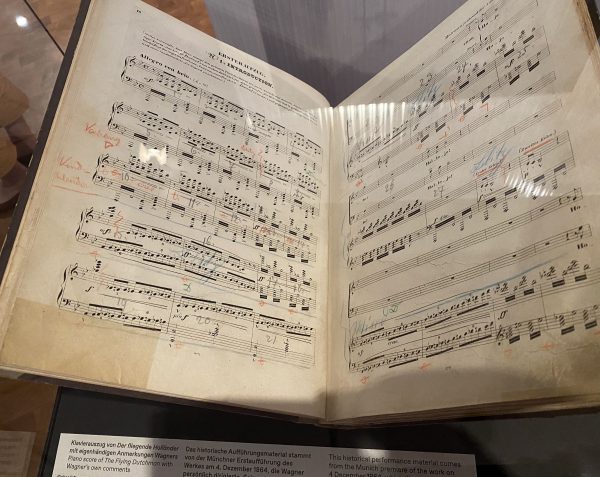

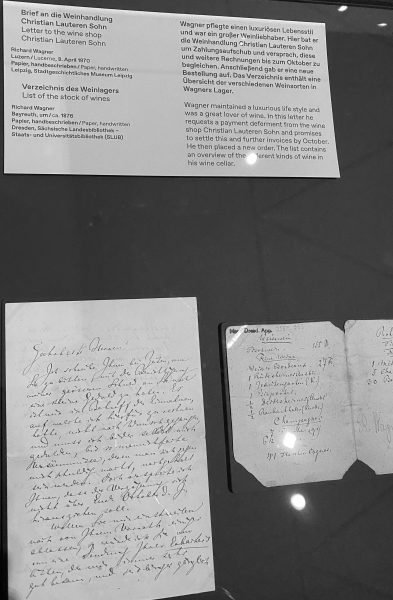

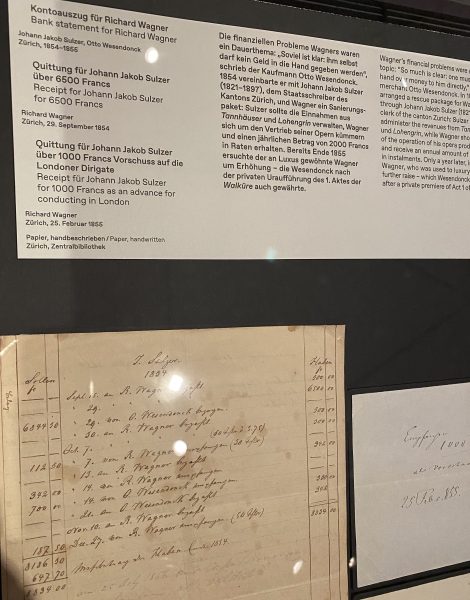

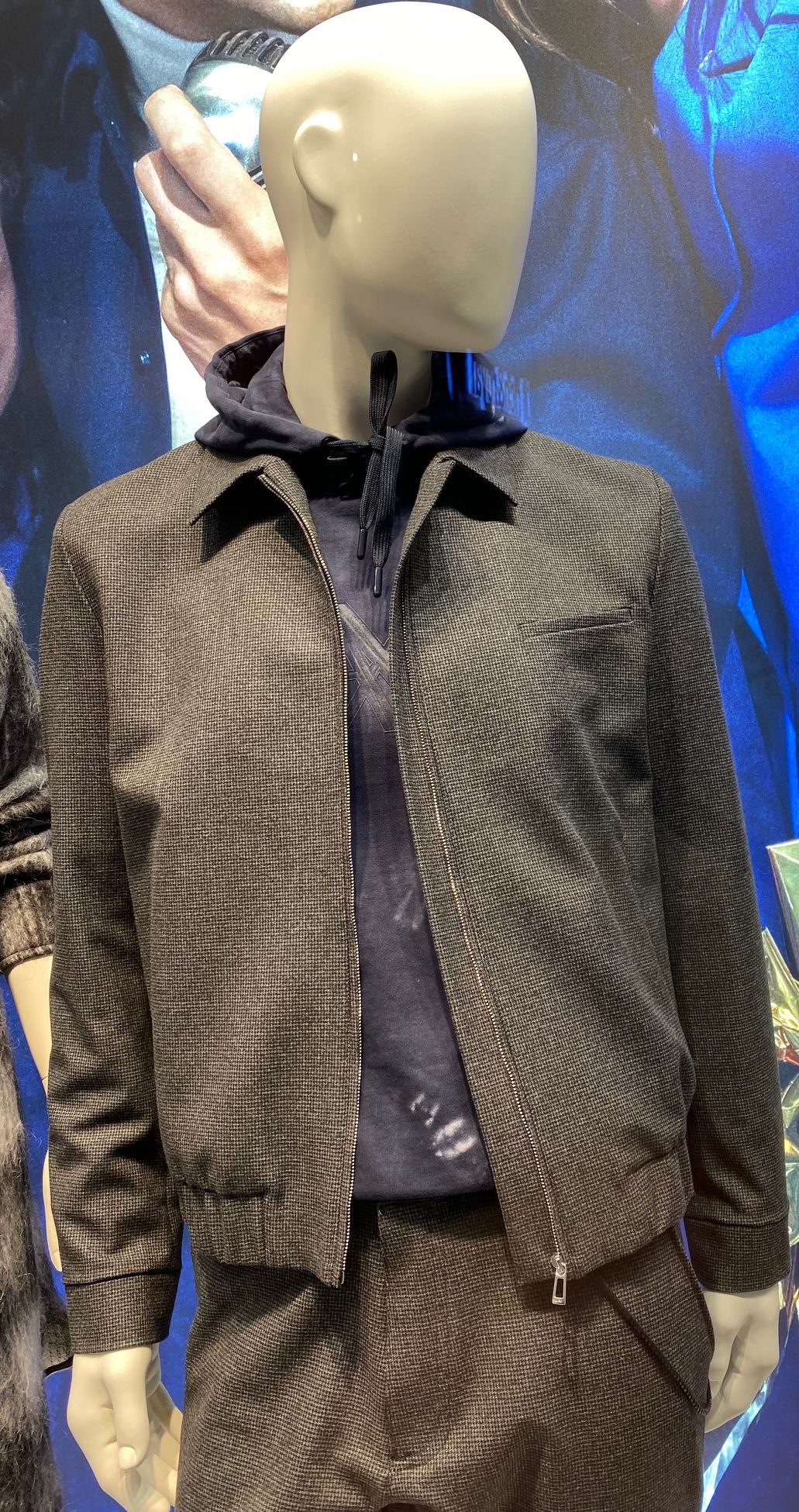

Selbst im 21.-ten Jahrhundert lesen wir weiter von Kontroversen um Richard Wagner (z.B Molnar und Molnar 2022 S.161-186). Dazu hat auch das DHM beigetragen mit einer Ausstellung, die interessante Assessoires aus dem Leben Wagners kürzlich in die Vitrinen stellte (s.u.). Neben Dokumenten zu seinem hartnäckigen Antisemitismus, bereicherten die extravaganten Kleidungsstücke, Maßanfertigungen, Beispieldrucke zu seinen politischen Überzeugungen und Dokumente zur kontinuierlichen Geldnot, die Sichtweise auf das musikalische Schaffen des Komponisten. Verliebtheit in kostspielige Details bei gleichzeitigen Überredungskünsten bei Stiftenden und Gönnern, haben sein überragendes Lebenswerk erst möglich gemacht. Die Zusammenschau von Leben der Person und seinem Werk konnte zeitgleich zur Ausstellung über Karl Marx in Nachbarräumen des DHM in 2022 besucht werden. Die überraschende, aber gelungene, Parallele oder Klammer für beide Ausstellungen ist die von beiden auf völlig unterschiedliche Weise betriebene Kapitalismuskritik, wie ein Begleittext und in Führungen durch die Ausstellungen berichtet wurde. Müssen wir zur Freistellung des Schaffens von Wagner dem Vorschlag Adornos folgen, die Musik des Komponisten frei zu machen von seinem Antisemitismus und der späteren Vereinnahmung durch die Nazis? Es fällt mir äußerst schwer, diese Trennung vorzunehmen. Es ist jedoch Wagners eigenen Schriften zu schulden, dass er einen Absolutismus predigte und darauf hinarbeitete. Das Werk „Muette de Portici“ von Auber, welchem er sogar die Revolution in Belgien zuschrieb (Colas 2012 S.26) hatte ihn schwer beeindruckt. In einem Aufsatz „Über deutsches Musikwesen 1840 S.165, schreibt Wagner, zitiert nach Colas, „La Muette entspricht einem Nationalwerke, wie jede Nation höchstens nur eines auszuweisen hat“. Die kurze Zeit Wagners in Paris ab 1839-1842 hat ihn mehr beeinflusst als er zugeben mochte, vielleicht durch Ablehnung in Frankreich sogar in eine dialektische Entwicklungsrichtung hineinbewegt. Die libertäre und kritische Einstellung Wagners zu politischen und wirtschaftlichen Zuständen seiner Zeit, bei gleichzeitigem Ausleben eines extravaganten Lebensstils, lässt den Tonkünstler in zwiespältigem Licht erscheinen. Dieses Facettenreichtum der Persönlichkeit und des Werks kam in der Ausstellung im DHM gut zur Geltung. Ambivalenz aushalten, lehrte diese Ausstellung. Anregen zu weiterer Befassung mit Person, Werk und Wirkung ist die Folge. Bei mir hat das gewirkt. Die in dieser Zeit sich vertiefenden “Mythen der Nationen” (Flacke M. DHM 1998) in europäischen Ländern, spiegeln den Wettstreit der Komponisten um nationale und überregionale Geltung wider. Ein anderer Komponist dieser Zeit, der als Vermittler zwischen den Kulturen wirken wollte, ist dabei etwas in Vergessenheit geraten, sowie viele andere KomponistInnen dieser Zeit, die sich an dem anzettelten deutsch-französischen Kulturkampf nicht beteiligen wollten. Der Tod von Wagner am 13.2.1883 ist 3 Wochen nach Friedrich von Flotow, 1 Monat vor Karl Marx. In dem Jahr veröffentlicht Nietzsche “Also sprach Zarathustra 1.Band”. Bewegte Zeiten.

Kapitalismus Kritik

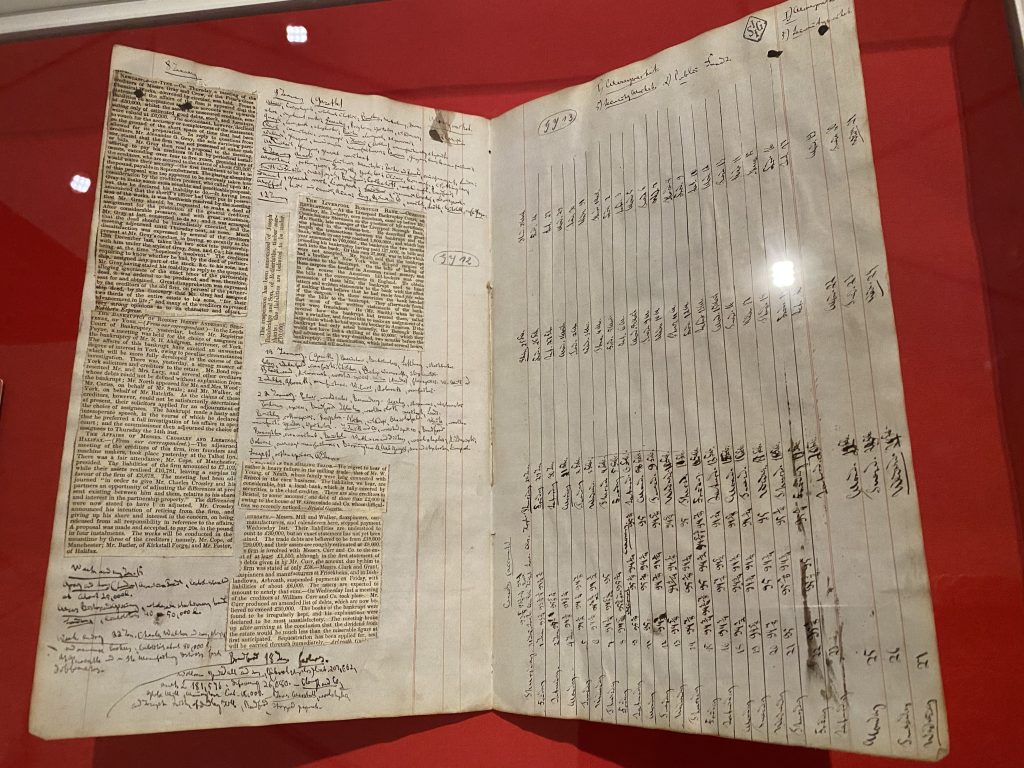

Das Deutsche Historische Museum in Berlin (DHM) zeigte vom 10.2 bis 21.8.22 die Ausstellung “Karl Marx und der Kapitalismus“. Die Verbindung von Leben, Werk und Wirkung des in Trier geborenen Sozialwissenschaftlers Karl Marx st eindrucksvoll. In einer knapp gehaltenen Dokumenten- und Exponatensammlung wird die Bedeutung von Marx für die Weltgeschichte durch seine Kapitalismuskritik deutlich. Viele schreckliche Taten wurden in seinem Namen ausgeübt. Dabei geht oft die wissenschaftliche Analyse, die von ihm betrieben wurde unter. Gerade in seinem Verständnis von wirtschaftlichen Krisen hat er Beiträge geleistet, die uns in der Bankenkrise 2007 nochmals klar geworden sind. Weiterhin sind die Arbeiten zur Ungleichheit zwischen Kapitaleignern und Beschäftigten eine grundlegende Herangehensweise geblieben, die von SozialwissenschaftlerInnen auch im 21.-ten Jahrhundert, beispielsweise von Piketty fortgesetzt und mit aktuellen Daten nahezu weltweit untermauert werden. Die Folgen der industriellen Revolution, die er damals erforschte, befasst uns heute wieder in anderer Form zum Beispiel mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Lohngefüge. Selbst den von ihm geprägten Begriff der Ausbeutung, verwenden wir weniger auf Beschäftigung, als auf die Ausbeutung der Natur oder unserer Umwelt zugunsten von einseitiger Kapitalvermehrung. Kurz gesagt: Karl hat keinen Murx gemacht, sondern Methoden und Analysen geliefert, die noch die heutigen Jugendlichen und nächsten Generationen beschäftigen werden. Damit wird das DHM einem Postulat gerecht, das bereits bei der Eröffnung des Historischen Museums Frankfurt von Hilmar Hoffmann formuliert wurde: “Ein demokratisches historisches Museum ist kein Museum, das Kriegschroniken in goldenen Lettern schreibt oder die Mächtigen zu Übermenschen stilisiert. Es informiert vielmehr über die Geschichte des Volkes, über die Sozialgeschichte der Durchschnittsmenschen”. (S.33 in DHM Ideen-Kontroversen-Perspektiven 1988). Zu all diesem hat die Ausstellung “Karl Marx und der Kapitalismus” unzweifelhaft einen guten Beitrag geleistet. Was bleibt? x-tausend BesucherInnen und ein dicker Katalog. Reicht das? Wirkungsforschung zu Ausstellungen könnte hilfreich sein.

China altert

Zurückgehend auf die frühere strikte 1 Kind Politik erhöht sich der finanzielle Wohlstand der Chinesen alleine dadurch, dass das gleiche BIP auf weniger Köpfe verteilt werden muss. Eine Generation später ergibt sich aber durch das rasche Altern der Bevölkerung eventuell ein hohe finanzielle Last für weniger Beschäftigte bei gleichzeitig mehr älteren Menschen. Die Beschäftigungsquoten der älteren Menschen waren niedrig im Vergleich zu Europa, das bedeutet ein gestresstes System zur Finanzierung der Renten und, wie eine neue Studie (Lancet Public Health 2022) zeigt, für die Pflege der Älteren. Bis 2030 werden laut der Studie bis zu 14 Millionen Menschen zusätzlich Pflege benötigen. Das betrifft überwiegend Frauen und Personen im ländlichen Raum. Das ist bei uns auch so, denn Zugang zu ärztlicher Hilfe, Krankenhäusern und Unterstützung im täglichen Leben ist aufwendiger bei größeren Entfernungen und Fachkräftemangel. Das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit hängt stark von dem gesunden Altern ab. Dies ist wiederum vielfach bedingt durch Bildungsniveaus und Lernfähigkeit und -wille im Alter bezüglich der eigenen Gesundheit. Bewegung ist der Schlüssel zu mehr Gesundheit. Damit lässt sich die Pflegebedürftigkeit lang hinauszögern. Also raus, auch wenn es frisch ist. Open access Lancet paper (hier)

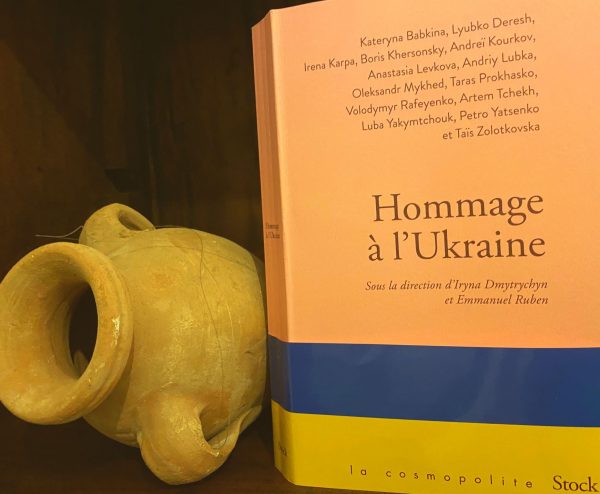

Hommage Ukraine

Viele westliche Demokratien waren überrascht über den aufopfernden Freiheitswillen der Menschen in der Ukraine. Die „Sonntagsdemokraten“ unserer westlichen Staaten bewegen sich alle 4 Jahre zu 2/3 an die Wahlurne und glauben, wir haben genug getan für die Demokratie. Wahlen sind eine wichtige demokratische Basisentscheidung, egal ob es sich um repräsentative oder direkte Wahlen von Personen handelt. Aber demokratische Systeme leben von dem immer wieder Einstehen für diese Werte der Wahlfreiheit und der unveräußerlichen Menschenrechte. Dazu ist es für alle Demokraten wichtig zu verstehen, wie diese Antriebsfeder des ukrainischen Widerstands gegen eine übermächtig erscheinende Militärdiktatur Russland funktioniert. Anfänglich war es nicht die militärische Hardware, die entscheidend bei der Verteidigung war, sondern ja was? Kulturelle Werte, Geschichtsbewusstsein, Selbstbestimmungsrecht, Völkerrecht, Menschenrecht? Dazu ist im Verlag Stock (F) und Knigolove (Ukr) das Buch „Hommage à l’Ukraine“ erschienen. Emmanuel Ruben schreibt darin im Vorwort: „Dank an die Autoren, uns diese Erzählungen zu übermitteln, die heute in höchstem Maß, die Idee eines starken und geeinten Europas symbolisieren“ (S.18). Das einleitende Zitat von Boris Khersonsky « Les enfants, ceci est une lecon de géographie. Voici la carte. On s’en souviendra » (S.11 und 145) hat mich elektrisiert. Seit Tagen verfolgte ich die Verteidigung und Rückgewinnung der Stadt Kherson in der gleichnamigen Region Kherson in der Ukraine von den russischen Besatzungstruppen. Clausewitz hatte diese präzise geografische und topografische Kenntnis bereits als oft kriegsentscheidend in konventionellen Kriegen betont. Jenseits dieser Militärstrategie ist es wichtig zu verstehen, wie tief diese Ortskundigkeit gehen kann. Der erste Beitrag von Luba Yakymtchouk mit dem Titel „Maison Mon Amour“ spricht von Heimat und erzwungener Veränderung. Es reicht meist, die Augen zu schließen, schon erscheint ein Stück Heimat. Aber dieses Gefühl ergibt sich auch im Denken an Personen und Objekte, die diese vertraute Umgebung inkarnieren. Es sind wir, die diese Verbindungen kappen oder an neue Orte mitnehmen. „Avec le temps, les bons souvenirs feront oublier les mauvais. Et nous construirons avec tout cela une nouvelle et véritable maison. Oui, une maison peut se réduire à la surface de ton corps, des paupières peuvent suffire à la protéger du danger, mais elle peut aussi résider dans les personnes que nous aimons, … (S.39). Boris Khersonsky ist mit den Gedichten « Déflagration 1 und 2 » in dem Band vertreten. Aus der Lektion in Geografie wird eine Geschichtslektion, sogar eine Handlungsanweisung zum würdevollen Überleben. „Tout quitter demande à préparer son plan. Et de la lâcheté. C’est ce qui me manque tant !“ (S. 158 Übersetzt von mir:) Alles verlassen, verlangt, seinen Plan vorzubereiten. Und Feigheit. Das ist es, was mir so fehlt! – So erklärt Boris Khersonsky für mich den unbeugsamen Willen, die Stadt Kherson für die Ukraine zurückerobern zu wollen.

Open access

Foreign Affairs = Auswärtige Angelegenheiten ist der Name einer hervorragenden politikwissenschaftlichen Zeitschrift, die Einordnungen und Analysen sowie Ausblicke auf internationale Politik open-access publiziert. War früher ziemlich teuer und ich suchte eigentlich seit meiner Jugend Bibliotheken auf, die diese und andere Wissensquellen zur Verfügung stellten. Die pay-wall zu relevantem Wissen fällt mehr und mehr. Das ist wichtig, da das meist öffentlich kofinanzierte Wissen nicht zu privatisierten Gewinnen führen sollte. Der rasche und kostengünstige Wissensaustausch und dessen Erweiterung ist ein fundamentales demokratisches Grundrecht. Dazu gehört dann wohl auch der Zugang über öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder andere Orte mit freiem Zugang zum Internet für das Abrufen der Informationen. Gerne auch als pod- oder videocast, damit Lesen nicht als einzige Aufnahmemöglichkeit der Information bleibt. Ob Webseiten, youtube shorts oder tiktok, twitter, mastodon, sorgen weiter für die breiteren Formen der möglichen demokratischen Teilhabe. Es werden täglich mehr Sender auf die gleiche Anzahl von Empfängern losgelassen. Neben viel mehr von dem Gleichen, gibt es eine reale Möglichkeit, auch die inhaltliche Vielfalt der Meinungen zu erhöhen. Das ist demokratische Chance und „fake-news-Gefahr“ zugleich. Auch Wissenschaft und öffentlich-rechtliche Medien sind dadurch herausgefordert. Ignorieren der technischen Möglichkeiten für die Massen geht nicht mehr lange gut. Das Rüberschieben von viel steuerfinanzierten Geldern in diese beiden Sektoren kommt in unruhiges Fahrwasser. Frankreich hat seinen „Rundfunkbeitrag“ bereits aufgekündigt. England streicht heftig bei der BBC. Mit mehr „open access“ werden die Intermediäre wie Rundfunk und synthetisierende Wissenschaft in breitere Hände übergehen. Daraus ergibt sich das zukünftige „Skillset“ und Kompetenzen der nachfolgenden Generationen. Nicht mehr einpauken, sondern kritisches Reflektieren und Abklopfen von Informationen auf Zuverlässigkeit und Wahrheitsgehalt, Trennen von Meinungsmache und Information, Stimmungsmache und Volksverhetzung, Fakten und Urteil, das sind die fundamentalen Kompetenzen auf denen unsere Demokratien aufbauen. Bildung ist das falsche Wort dafür, es braucht kontinuierliches Lernen, damit „open access“ fruchtbar und nicht furchtbar wird.

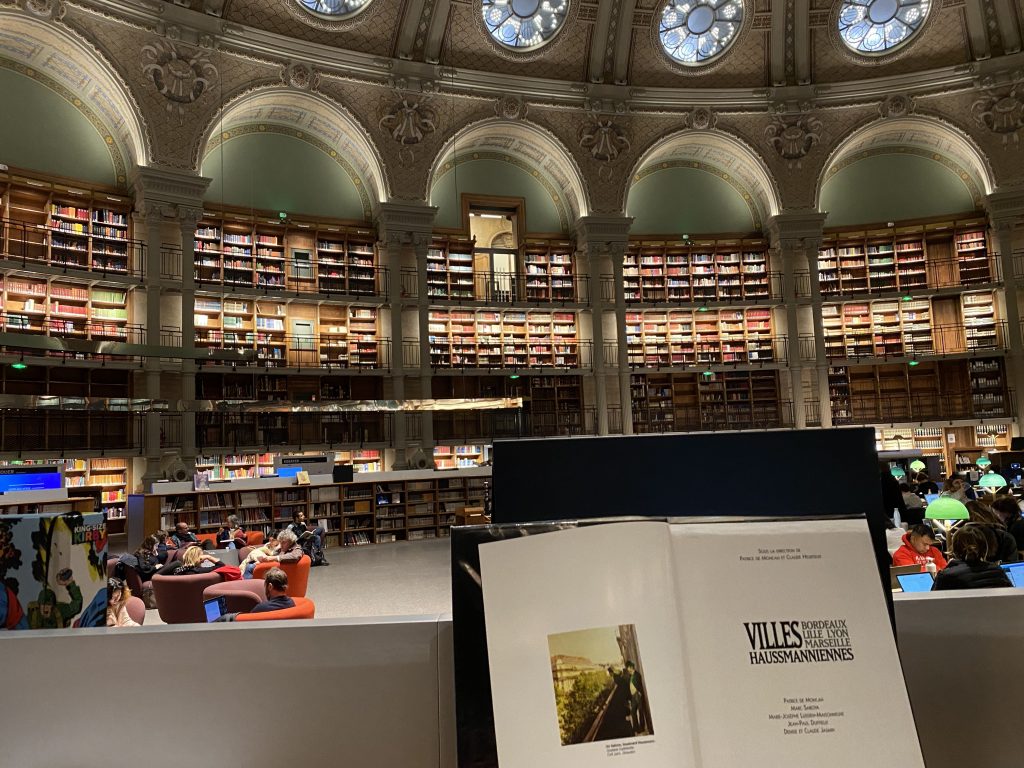

Du sollst mehr lesen

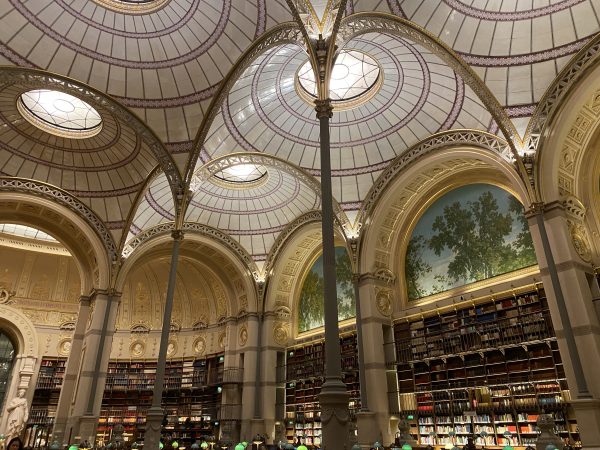

In unseren hektischen Zeiten, kommt so ein Aufruf immer passend. Statt Reisen kann ja auch online erkundet werden. Alles bildet, heute multimedial versteht sich. Dennoch lässt es sich wunderbar statt im stillen, heute kalten, Kämmerlein in öffentlichen Bibliotheken stöbern oder recherchieren. Die Bibliothèque nationale de France hat dazu eine alte gute Stube renoviert und richtig herausgeputzt. Die Kathedralen der Moderne in Stockholm, Brüssel mal flämisch, mal frankophon setzen auch bereits auf Zugänglichkeit für alle. Das Konzept war bereits in Paris in den aufgestellten Büchern, der Bibliothekstürme der BnF präsent. Begehbare Bücher samt Garten, Ausstellungen und Treffpunkten ziehen viele Besuchenden an. Mit dem historischen Standort Richelieu im Zentrum von Paris nahe Chatelet ist eine neue Dimension entstanden. Ob es gelingen wird, Touristen zu Lesenden und zu Lernenden weiter zu entwickeln, bleibt eine wichtige Frage für das Überleben unserer Kulturen und Demokratien. Neben der zur Schaustellung von Büchern gibt es auch Zugang zu neuen Medien und ein Set für virtuelle Realitäten zu Ausstellungen moderner Künstler seit dem Impressionismus. Die Verknüpfung von Kunst-, Geistes- und Architekturgeschichte mit aktuellem Design (neue Designerstühle) ist gelungen, Probesitzen eingeschlossen. So erschließen sich neue Traumwelten und harte Realitäten in einem Zug.

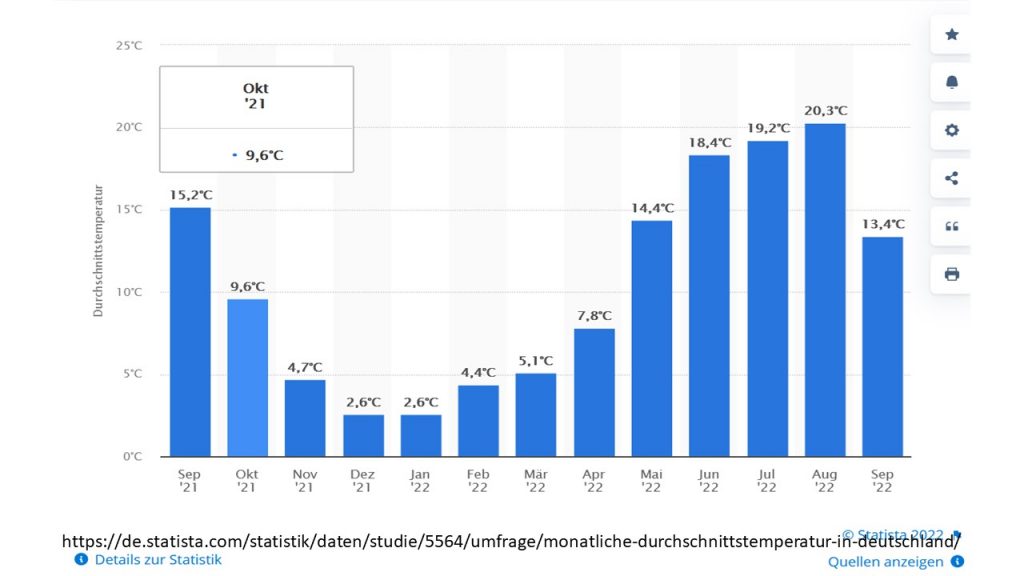

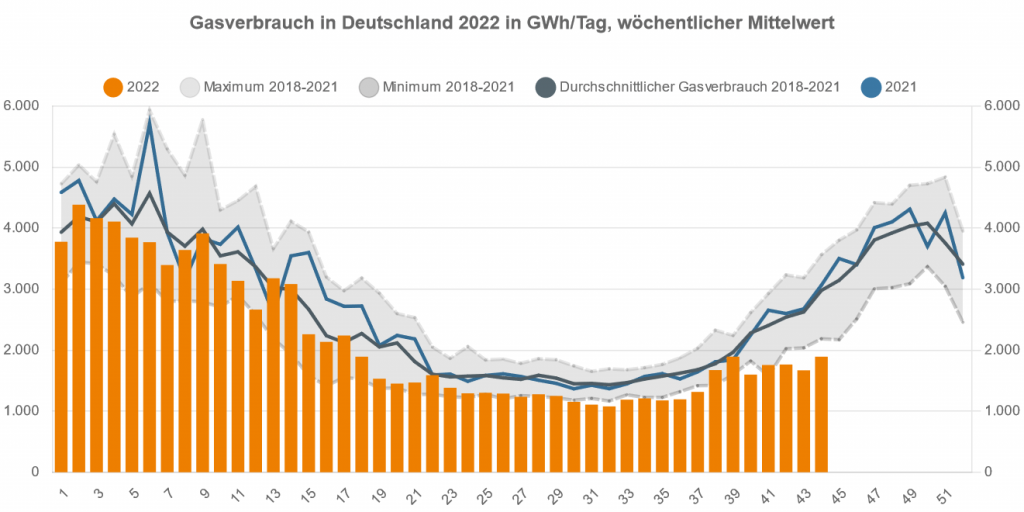

Sparen na klar

Die Apelle zum Sparen von Gas wirken. Das zeigt die Statistik der Bundesnetzagentur. Der Verbrauch im außergewöhnlich kühlen September war noch auf der Durschnittslinie der Verbräuche vorheriger Jahre, aber der sehr warme Oktober (LeMonde 29.10.22 berichtet bereits von 6° über dem Mittel in Frankreich) hat uns zu einer deutlich geringeren Verbrauchszahl für Gas für Haushalte und Unternehmen kommen lassen. Entsprechend purzeln die Gaspreise (TTF in Amsterdam). Mal sehen, ob das bei den Verbrauchenden auch ankommen wird. “Sparen, kann ich”. Das könnte das Motto des Winters werden. Manche Verhaltensänderungen reagieren nicht nur auf Preissignale, wie der Mainstreamökonom uns gerne glauben lässt, sondern eben auch auf Apelle. Okay, ich bekenne mich dazu. Bei mir ist der Waschlappen und warme Pullover auch wieder aus den tiefen des Kleiderschranks hervorgekommen. Sparen für die Freiheit ist doch ein edles Ziel. Mal sehen wie lange wir alle das Durchhalten werden. Zur Motivtion lässt sich der Gasverbrauch in D bei der Bundesnetzagentur aktualisieren. Der deutsche Wetterdienst sammelt die Daten für Durchschnittstemperaturen. Der Oktober war ca 3° wärmer als längerfristige Durchschnitt.

Ident

Wir alle kennen mittlerweile das Ident-Verfahren. Meistens begegnet es uns bei Eröffnung von Konten durch ein Post-Ident-Verfahren am Postschalter oder durch ein Video-Ident = Identifizierung per Video oder Uploads von Fotos des Personalausweises bei irgendwelchen Portalen. Praktisch ist die gemeinsame internationale Sprachwurzel Ident-ität, -ité , -ity in D/F/E. Unsere emails funktionieren mit einem eigenen, vergleichbaren Ident-Verfahren. Die meisten Menschen hinterfragen nicht weiter ihre Identität bis sie von anderen oder von außen darauf hingewiesen werden. Bei Reisen jenseits der EU wird staatlich verbriefte Identität, meist mit Nationalität gleichgesetzt, dann zu einem Thema. Regionale Identitäten innerhalb eines Staates sind auch ein leidenschaftliches Thema bei Fragen zur Herkunft.

Der Autor Paul Audi hat in seinem Buch zum Thema “Identité” eine der modernen soziologischen Literatur entsprechende Sichtweise auf Identität vorgestellt. Nicht eine, sondern mehrere Identitäten, eine an sich plurale Identität ergibt sich in der modernen Welt mit verteilten Loci der Identität. Das hat Roger-Pol Droit in seinem Editorial von LeMonde des Livres vom 26.8.2022 treffend zusammengefasst. Sicherlich eine viel und kontrovers diskutierte Anregung in Wahlkämpfen. Vereinfachung auf Pass = Identität greift viel zu kurz. Identitäten schreiben Lebensverläufe sowie umgekehrt aus den Lebensverläufen Identitäten entstehen. Teils gemischte, teils neue Identitäten sind dabei im Werden begriffen. Sie sind selten statisch, meistens eher dynamische Verläufe mit komplexen wechselseitigen Beziehungen. Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion sind das was bleibt. Spannende Biografien eben. Eine Fixierung der Identität auf etwa zufällige Herkunftskonstellationen verkennt die Chance Identität als Ziel selbst zu definieren. Daraus ergibt sich ein erweiterter Freiheitsbegriff. Sich eine neue berufliche Identität zu konstruieren, gehört zur Entwicklung von Jugendlichen und mit lebenslangem Lernen gleichfalls zu Lebensverläufen von vielen Menschen. Warum vor Grenzen halt machen. Bilaterale Identitäten (z.B. D-F) gehören zum Alltag. Eine europäische formiert sich (proposition en francais).

Was macht die Kunst

Das Leben in Metropolen erlaubt es, an fantastischen Wochenenden teilzunehmen ohne viel CO2-Aufwand. So konnten wir an dem “Brussels Galery Weekend”  mit längeren Spaziergängen von Galerie zu Galerie schreiten und Inspirationen sammeln. Mit Blick über die Jahre hinweg, zeigt sich viel Kontinuität im Kunstbetrieb trotz Corona-Unterbrechung. Das Home-Office-Syndrom ist erklärter Einfluss in den Arbeiten von “Michael Cline” (Nino Mier Galery Brussels) mit Hinwendung zu introvertierter in matten Farben erscheinenden Pflanzenansichten. Philosophisch angelehnt an den späten Voltaire, der sich nach bewegtem Leben und Schreiben, vorwiegend seinem Garten und Pflanzen gewidmet hat.

mit längeren Spaziergängen von Galerie zu Galerie schreiten und Inspirationen sammeln. Mit Blick über die Jahre hinweg, zeigt sich viel Kontinuität im Kunstbetrieb trotz Corona-Unterbrechung. Das Home-Office-Syndrom ist erklärter Einfluss in den Arbeiten von “Michael Cline” (Nino Mier Galery Brussels) mit Hinwendung zu introvertierter in matten Farben erscheinenden Pflanzenansichten. Philosophisch angelehnt an den späten Voltaire, der sich nach bewegtem Leben und Schreiben, vorwiegend seinem Garten und Pflanzen gewidmet hat.

Politisch anregender und streitbarer geht es da schon die letzten 30 Jahre (!) bei den kollaborativen Künstlern “Lucy + Jorge Orta” zu. Seit Ausstellungen zur COP21 im Grand Palais in Paris und vielen anderen gibt es eine Zusammenschau nun in Brüssel bis 12.11.22 im “Patinoire Royale” bei der Galerie Valérie Bach (engl) zu sehen.

Also, was macht die Kunst? Sie lebt nach der Krise, wie vor der Krise und in der Krise und hyperventiliert. Aber, wer schaut noch hin und lässt sich anrühren. Längst erschlägt uns die Bilderflut des täglichen Medienrummels. Dabei haben wir die Hoheit über unsere Augen und Ohren. Auffallend ist die Inszenierung der meisten Galerien als Ruheräume, oft etwas abseits der Hauptstraßen und mit Hinterhöfen oder -gärten. Auch diese Kathedralen der Moderne generieren Kraft aus Stille gepaart mit Anregung.

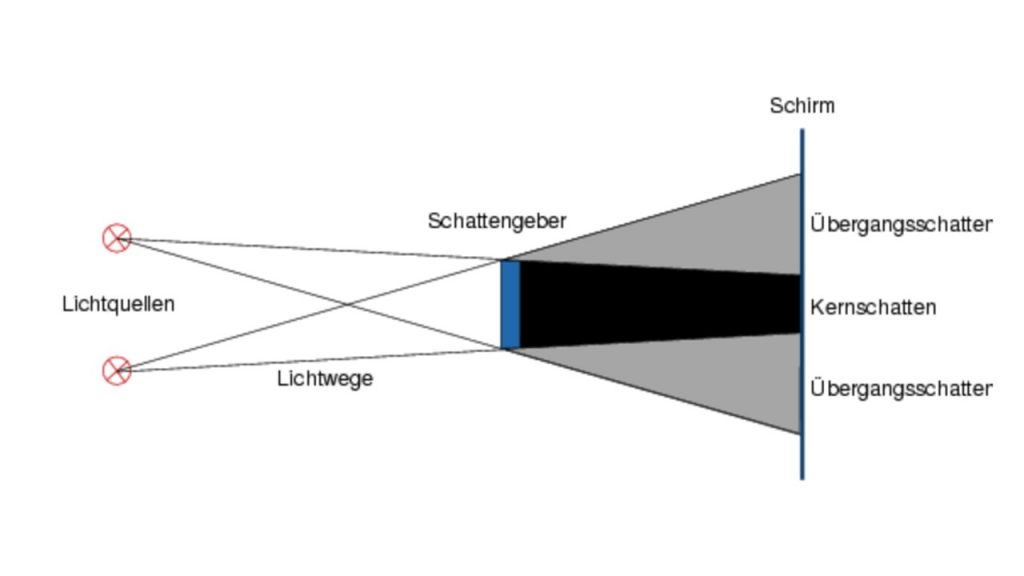

Lange Schatten

Bestimmte Ereignisse im Leben von Menschen werfen lange Schatten. Das ist ein viel beforschtes Thema (z.B. critical life events research). Einen frischen Blickwinkel aus autobiografischer Perspektive ergänzt Andreas Fischer mit seiner autobiografischen Erzählung “Die Königin von Troisdorf“. Er steht buchstäblich im langen Schatten seiner Großeltern, Eltern, Tanten und Onkeln. Mit viel Details widmet sich der Autor den Nachwirkungen von Kriegserfahrungen seiner Familie, hauptsächlich denen des 2. Weltkriegs auf die Psyche. Das Schweigen zu den oft traumatisierenden Kriegserfahrungen schafft neuerliche Barrieren, die in die Gegenwart fortwirken. Verbindugen zwischen den Generationen lassen sich erzählerisch gut darstellen, insbesondere das Sich-ineinander-verschränkende der Beziehungen und Erfahrungen. Dabei gibt es Kernschatten und Halbschatten, aber selten klares Licht auf Geschehnisse. Einzig die langen Nachwirkungen werden offensichtlich. Dabei könnte anstelle des Schweigens der Generationen zu den eigenen Erfahrungen und denen der (Groß-)Eltern durch Berichten im Familienzusammenhang vorzüglich als Lernkontext für alle und nachkommende Generationen dienen. Nach den vielfach gescheiterten Aufklärungsversuchen der 68er- Generation, hatte sich eine neuerliche Schweigewelle ausgebreitet, die erneut zu brökeln scheint (vgl. Henri-Nannen, vielfach Straßennamenänderungen). Bis zur Kriegswende 1942 wurden große Pläne geschmiedet (damals schon in Verbindung mit einer Besetzung der Ukraine S. 215-6). Das nachwirkende Trauma besteht wohl neben den vielfach beschriebenen direkten Kriegsverletzungen auch in dem Zerborsten der euphorisierten Zukunftsträume der Kriegsgenerationen aller Altersklassen. Aus Kindheitsträumen wurden offensichtliche Illusionen oder gar tiefsitzende, externalisierte Enttäuschungen. Verdrängte Schuldfragen und Wahrheitsverweigerungen mussten über Jahre aufgearbeitet werden. Die abgekürzte Entnazifizierung hat die Länge der Schatten innerhalb der Gesellschaft und der Familien nur vergrößert. Halbschatten ist eben nur halb im Schatten und schon halb im Licht. Bildquelle: http://didaktik.physik.hu-berlin.de/material/forschung/optik/anfangsoptik/schatten.htm

Spitzel

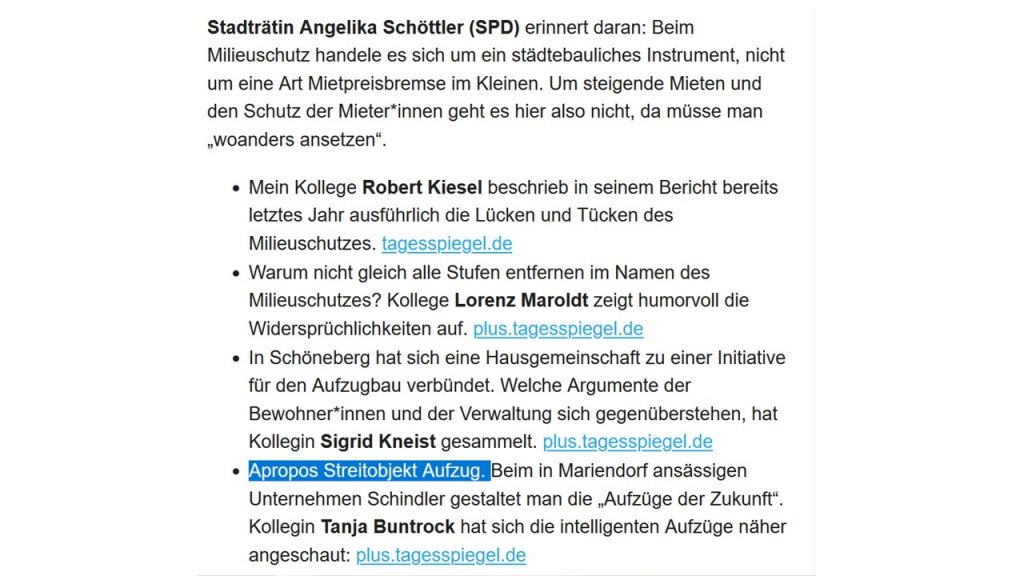

Warum der Tagesspiegel bei meinem früheren alteingesessenen Zeitungshändler “Spitzel” hieß, ist mir lange nicht klar gewesen. Ein ungutes Gefühl bei den gelegentlichen Käufen ist geblieben. Das Schimpfwort “Springerpresse” war schlimmer und “Lügenpresse” ist eindeutig ein Pressefreiheit misachtendes Statement. Der Unterschied zwischen Meinungen, wie und welche Meinungen in der Presse erscheinen kann verzerrt sein. Im großen und ganzen können wir mit unserer Presselandschaft in der globalen Aufmerksamkeitsökonomie noch zufrieden sein. Das Sinken der Zeitungslesenden um ca. 50% in den letzten 20 Jahren ist zwar recht dramatisch, aber hat vielfältige Gründe. Wenn aus Berichterstattung zunehmend Meinungs- oder Stimmungsmache wird, werden Personen, die Informationen suchen sich an andere Medien halten.

Es ist verständlich, Printmedien brauchen andere Finanzierungsquellen als Abos und Laufkundschaft (Grenze irreführende Werbung). Den “local turn” der Lesenden bei gleichzeitig Qualitätsbewusstsein bei überregionalen Zeitungen, was Auflagen steigen lässt, hat der “Spitzel” vollzogen. Da Überregionalität in Deutschland kaum mehr zu erreichen ist, begibt sich der “Tagesspiegel” auf die “Spitzel”-Variante. Mit 12! lokalen Teilen allein in Berlin gibt es fast für jeden Bezirk einen Spitzel. Diese Person berichtet meistens Trivialitäten aus dem Bezirk, erreicht aber wahrscheinlich, wegen dem alternativen Bezahlmodell (à la Google, Facebook etc. mit gezielterer Werbung + viel Eigenwerbung) und nur scheinbar kostenlos, eine breitere interessierte Öffentlichkeit. Gezielte high impact Werbung wird so ermöglicht.

Was heisst das konkret? Naja, auf einen Artikel zu Milieuschutz und Gentrifizierung folgt dann eben eine gezielte Werbung, die als Info getarnt daherkommt. Die vielen Spitzel vom Spitzel spielen das Spiel kräftig mit, indem sie Gentrifizierung als “Kampfbegriff” versuchen zu diskreditieren, obwohl es in der wissenschaftlichen Literatur z.B. der Stadtsoziologie + Geografie weltweit ein analytisches Konzept ist (Ursprung).

Der Treppenwitz der Berliner Geschichte ist dabei, dass Fahrstühle, die in Berliner Altbauten eingebaut werden leider für Rollstühle oft zu eng sind und meistens erst auf einer 1/2 Etage starten. Genau, sie stoppen dann auch wieder eine 1/2 Etage niedriger oder höher, da sie wegen der Treppenhäuserkonstruktion in U-Form eigentlich nur außen angebaut werden können. Wir sollten also die Spitzel mal mit Gehhilfen, Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen solche Aufzüge benutzen lassen, damit eine objektive, nicht von möglicher verdeckter Werbung getriebene Berichterstattung erfolgt. Ich empfehle einen Besuch beim Orthopäden oder Osteopathen, um frühzeitig auf die Gelenke zu achten, mehr aber sollten wir das Körpergewicht (Obesity in EU) im Blick haben. Vorbeugen war schon immer besser als Heilen mit teuren Hilfsgeräten. Das gilt auch für faire mediale Bericherstattung. Noch mehr Spitzel in immer kleineren räumlichen Einheiten braucht wohl keiner, oder?  Auszug aus: Tagesspiegel Leute Tempelhof/Schöneberg vom 14.6.2022. Nur zu, machen sie “was mit Medien” aber richtig, nein auch nicht mehr so wie Henri Nannen. Radiobeitrag dazu. Hier.

Auszug aus: Tagesspiegel Leute Tempelhof/Schöneberg vom 14.6.2022. Nur zu, machen sie “was mit Medien” aber richtig, nein auch nicht mehr so wie Henri Nannen. Radiobeitrag dazu. Hier.

Gewalt

Die Betrachtung von Krieg und Kriegsverbrechen im weiteren Kontext als Anwendung von kollektiver Gewalt erlaubt das Einbeziehen eines breiteren Spektrums an sozialwissenschaftlichen Theorien. Auf Putins Nachttisch liegt direkt neben dem Buch von Machiavelli Il Principe, das Buch mit dem Titel Dell’arte della guerra. Ein Satz daraus besagt, lass keine Chance verstreichen, die fast keine Kosten hat (Jakobsen S. 24). Also rein in die Ukraine bevor das Land und Leute zu stark werden. Tor Jakobsen (Hrsg.) hat das in dem Band zu Krieg, Theorien und Forschung gut herausgearbeitet. Die Einleitung listet die Gründe für Krieg. Den Soziologen interessiert besonders die Erwähnung von gesellschaftlichen Strukturen, auf Russland bezogen würde das den Einfluss von Militär auf und Status innerhalb von Gesellschaften einschließen. Besteuerung für die Unabhängigkeit der USA sowie die Bedeutung von grenzüberschreitendem Handel gehören zu diesen Themen. Neben diesen liberalen Thesen für oder zur Vermeidung von Krieg existieren die sogenannten radikalen Argumente, wie Ungleichheit, ausländische Investitionen und Imperialismus, die zu erhöhten Risiken für Krieg führen (S. xii.). Tilly 2003 The politics of collective violence erweist sich als wichtige Lektüre. Kreieren einer Identität zusammen mit political entrepreneurship schaffen gemeinsam Voraussetzungen für kollektive Gewalt. S. 25. Im Konflikt der Ukraine spielen ethnische, sprachliche und kulturelle Ursachen ebenfalls eine Rolle. Auch lässt sich die ökonomische Erklärung von Krieg mit Zugewinn- und Verlustkategorien errechnen für alle beteiligten und sogar scheinbar unbeteiligte Parteien. Kosten-Nutzen-Analyse lässt grüßen mit all ihren Unwägbarkeiten und potenziellen oder faktischen Fehleinschätzungen. Für den derzeitigen Krieg in Europa lässt sich die deprived actor Theorie auf das russische Militär beziehen während die ukrainische Strategie versucht dem rational actor Modell folgt. So stehen sich neben den Heeren auch Theorien gegenüber. Mir gefielen die Sandkastenspiele bei denen nicht wirklich geschossen wurde am besten. Vielleicht ist ja doch noch was in dem Spruch: Putin will wieder Krieg, aber keiner geht mehr hin.

Über Clausewitz2

Hugh Smith von der „School of Humanities and Social Science” der Australischen Akademie der Streitkräfte überschreibt sein letztes Kapitel im Buch „On Clausewitz“ von 2005 „Farewell to Clausewitz?“. Das Fragezeichen signalisiert die Zweifel, ob Clausewitz nicht weiterhin für uns auch am anderen Ende der Welt eine wichtige Lektüre bleibt. Mit der Verfügbarkeit von Atomwaffen dachten einige Strategen, Abschreckung durch Nuklearwaffen würde neuerliche Kriege als Fortsetzung von Politik verbieten, aber Smith (2005, S.244) argumentiert, die Bedeutung von Clausewitz ist sogar größer geworden, denn die Notwendigkeit zu verstehen, wie Krieg und Politik miteinander verbunden sind, ist größer denn je. Michael Howard wird sogar mit dem Ausspruch zitiert: „We are all Clausewitzians now“ (S.257). Neben einer Ableitung von für das Militär notwendigen Qualifikationserfordernissen (S.264) erinnert er an die Überzeugung von Clausewitz, dass Staaten zum Mittel des Krieges greifen werden, „if the prize is worth it“ (S.266). Clausewitz war in den Worten von Hugh Smith (2005, S.271) hilfreich: „Modern war, used cautiously and carefully as an instrument of policy, avoids the worst though it does not promote the best”. Aus einer historischen und philosophischen Perspektive heraus, unter Berücksichtigung der „analyse clausewitzienne“, schreibt Hugh Smith: „No paradigm of war is right or wrong. It is a matter of how humanity collectively chooses to interpret war. Clausewitz offered a powerful interpretation of war based on the state and its capacity for rational pursuit of national interests that became the dominant- though not undisputed – paradigm for understanding war in Europe… “.

Gallie (1978) bleibt eine wichtige Referenz zum Thema Krieg und Frieden. Anders als Tolstoi hat sein Buch den Titel Philosophers of Peace and War“. Die von ihm gestellte Frage lautet: Wie sollten gute Außenbeziehungen eines Staates aussehen? (S. 141). Die Liste der zu konsultierenden Autoren reicht von Kant, Clausewitz, Marx, Engels bis zu Tolstoi. Abschließend stellt Gallie sich und wir uns die Frage, wann ist der Einsatz von Gewalt gerechtfertigt? Damit erweitert sich das Spektrum der Fragen allerdings erheblich.

Das Werk von Carl von Clausewitz hat eine beträchtliche Zahl von Analysten auf allen Kontinenten hervorgebracht. Mit dem neuerlichen Krieg in Europa in der Ukraine hat sich die 200-jährige Wirkungsgeschichte (Durieux, 2008, S.21) nochmals verlängert. Wichtig ist die Auseinandersetzung mit Clausewitz im deutsch-französischen Verhältnis, denn nur so können wir die Bedeutung des Politischen betonen und alles daransetzen, dass es zu keiner Austragung von Konflikten mit militärischen Mitteln mehr kommt. Anders ist es mit der Rezeption von Clausewitz in Russland. Jacobs (1969) hat sich intensiv mit dem russischen Militärstrategen Frunze befasst, der mit einer Grabrede von Stalin gewürdigt wurde. Allein diese Tatsache lässt uns schon zusammenzucken. Der Name Frunze ist in der Militärstrategie verbunden mit dem Begriff der „proletarischen Militärdoktrin“. Der Kommentar von Jacobs zu dieser Strategie ist ernüchternd. Bei der proletarischen Militärdoktrin handelt es sich vornehmlich um eine ritualisierte, im Gegensatz zu einer realistischen Militärdoktrin. In einer solchen vereinigten Militärdoktrin werden Staatsziele, militärische Konzepte, lokale Besonderheiten and „skills“, zusammengeführt und übertragen auf militärische Belange. Frunze wird zitiert mit: „‘unified military doctrine‘ is the aggregate of military attainments and military bases, of practical methods and national skills which the country considers best for a given historical moment and which permeate the military system of the state from top to bottom. Aus dieser Langzeitsicht erklärt sich dann eventuell der “ritualisierte” Nazivergleich von Putin mit Bezug auf die Ukraine als der ewige Feind des Bolschewismus sowie die lokale Verbundenheit mit Teilen der Ukraine als ureigener Teil der größeren, russischen Heimat. Es stehen sich dementsprechend in der Ukraine eine ritualisierte Militärdoktrin einer auf Realpolitik basierenden Militärstrategie gegenüber. Was bleibt? Diplomatie als realistisches und strategisches Ritual bleibt der Ausweg aus der Krise. Krim-Sekt mit Putin? Geschmacklos ja, aber wenn es dem Frieden dient, vielleicht doch nötig?

Hintergrundliteratur: CARLES JOVANÍ GIL S.203-222. in “Pulling together or pulling apart? Perspectives on Nationhood, Identity, and Belonging in Europe” by Belenguer and Brady (eds.) 2020.

Über Clausewitz1

„Sur Clausewitz“ von Raymond Aron (1987) eröffnet die Perspektive auf das Gedankengebäude, Gedankenexperimente, Paradigmen und Theorien des Krieges. Aron beginnt seinen Vortrag 1980 in Berlin mit dem bekannten, markanten Satz von Clausewitz: Der Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln (S.14). Gescheiterte Diplomatie führt dann zur Steigerung der Gewalttätigkeiten. Wichtig ist seine Sicht auf Clausewitz als „théoricien de la guérilla, de l’insurrection populaire“ S.19. Der Begriff der Volksbewaffnung“, den Aron zitiert, haben wir erneut in der Bewaffnung von Personen in der Ukraine beobachten können. Aron hebt in seiner „analyse clausewitzienne“ hervor, dass es nach Clausewitz im Krieg nicht um Siegen geht, sondern um das Erreichen von bestimmten Zielen (S. 33). Siege sind Teil einer Taktik, nicht aber von strategischen Zielen. Das verdeutlicht die rationale Sicht auf Ergebnisse, Einsätze, Verluste und die Zeiten, vor, während sowie nach dem Krieg. Diese rationale Sicht auf Krieg ist erschreckend nüchtern, da Menschenleben nicht emotional in das Kalkül eingehen. Vergangene Kriege werden zur Konstruktion der Theorie verwendet und spätere Autoren wie Raymond Aron verwenden die Theorie zur Subsumierung und Erklärung der verwendeten Strategien späterer Kriege. Eine der überraschend anmutenden Folgerungen von Clausewitz ist beispielsweise die Überlegenheit der Verteidigung gegenüber einem Angriffskrieg. Dieser besteht darin, sich nach anfänglichem Rückzug die Orte der Kämpfe „wählen“ zu können. Zusammengenommen mit der Bewaffnung der Bevölkerung lässt sich im Krieg in der Ukraine, die Möglichkeiten der Verteidigung umreißen. Ein überraschendes Hinauszögern des Krieges ist vielleicht ein kleiner Sieg, es geht aber um die Erreichung von übergeordneten Zielen auf beiden Seiten. Was diese Ziele sind, bleibt zunächst verborgen und ist mehr im Politischen als im Militärischen zu suchen. Russische Innenpolitik, Machterhalt der Militäreliten auf der einen Seite, westliche Anbindung und Unterstützung auf Seiten der Ukraine. So könnte eine „realpolitische Analyse Clausewitzienne“ aussehen. Nüchtern, wie auf einem Schachbrett, eventuell versteckten Regeln folgend, die mit symbolischen Aktionen taktiert, oft die wirklichen Ziele verbergend. Auszug aus Le Monde vom 18.3.2022 ergänzt die Analyse.

Klimawandel 2018

An Wäldern lässt sich Klimawandel am einfachsten für alle sichtbar ablesen. Das hat der Beirat für Waldpolitik der Bundesregierung erneut betont in seinem aktuellen Gutachten (pdf) . Zu trockene Jahre wie 2018 hinterlassen europaweit empfindliche Spuren. Waldbrände rücken weiter nördlich vor.

Im “forêt de Sénart” in der Nachbarschaft der Städte Montgeron, Yerres und Brunoy (nahe Paris) gab es im Hitzejahr 2018 einen größeren Waldbrand der 3-4 Jahre später noch verheerende Schäden aufzeigt.

🎼Mein Freund der Baum ist tot, die 🚒 kam zu spät 🎼.

Dabei sind wir kollektiv daran Schuld. Es herrscht Klimawandel und keiner will es später gewesen sein. Wald-IMG_21 Kurzvideo.

Schöner Wald und seine Biodiversität bleibt uns nicht mehr einfach so erhalten. Schutz durch Mischwald und Feuchtigkeitsreserven werden immer wichtiger. Die Aufforstung nach Brand ist dort für 2022 geplant. Die Kosten tragen lokale Gemeinden, obwohl wir alle unseren Teil zum fortschreitenden Klimawandel beitragen. Es bleibt erschreckend, wie unverantwortlich wir mit unserer unmittelbaren Umwelt umgegangen sind. Im Klimahaus Bremerhaven kann man die Klimazonen durchwandern und mehr aufbereitete Infos finden (Blog). Der übergroße CO2-Fußabdruck der Bevölkerung in wohlhabenden Ländern und deren Vielfliegende kann jeder selbst berechnen (hier). Flugreisen reduzieren spart sehr viel CO2 zum Beispiel. Das können wir ändern. Wie wir den Wald jetzt schon auf Erderwärmung vorbereiten können ist in dem Gutachten beschrieben und in der DLF-Sendung dazu kurz erläutert.

Verkauf

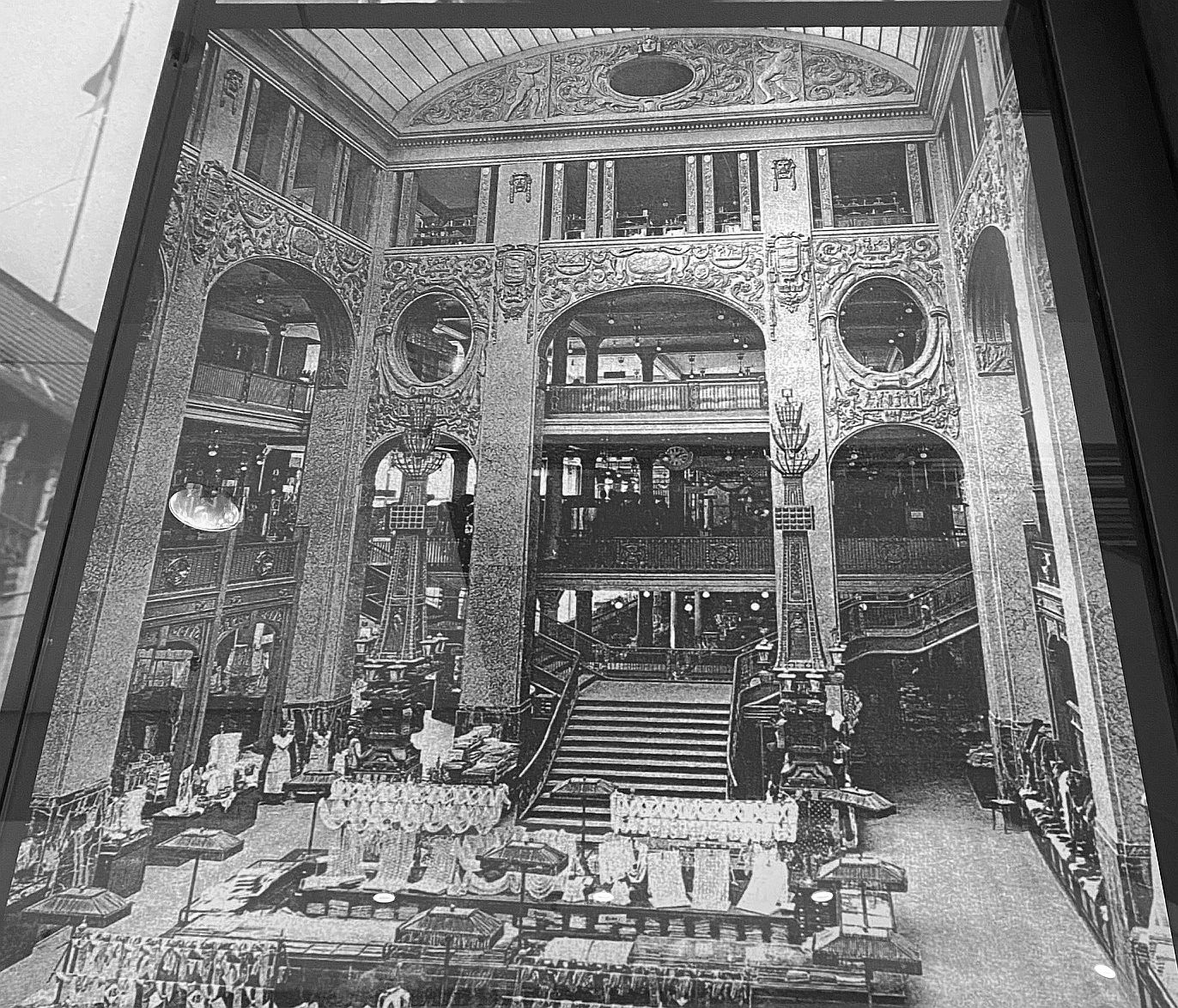

Wer kauft was im “Sale” im Schlussverkauf? Die Einzelhändler*innen der Kleidung verkaufen zum Jahresende die Wintermode bevor der Winter so richtig begonnen hat. Die jahrhunderte alte Tradition der Konsumtempel muss sich jedes Jahr neu erfinden. Zumindest die ausgestellte Ware soll immer wieder neu aussehen. Selbst die Architektur gibt uns den Eindruck des Neuen, wo eigentlich das Alte nur neu rausgeputzt wird. Allemal ist das ökologischer, aber ganz schön, und schön aufwendig. Der Leipziger Platz in Berlin auf historischen Aufnahmen (s.u.) oder das KaDeWe waren schon solche architektonische Highlights. Frisch herausgeputzt, wie die Pariser Häuser “La Samaritaine” “Le Printemps” und eben das KaDeWe in Berlin, wird “Shoppen” als Erlebnis zelebriert.

Der Museumsbesuch mit angegliedertem Shop wird ersetzt mit dem Shopping Mall in historisch wertvollem Architekturdenkmal. Schon längst ist aus “Lasset uns beten”, “Lasset uns shoppen” geworden. Der Kuhdammwandernde in Berlin nimmt vielleicht noch die Gedenktafel für Robert Musil war. Sein programmatisch unvollendeter Roman, von Precht als “kategorischer Konjunktiv” gewürdigt, umschreibt die sich aufdrängenden, imperativen Traumwelten der Konsumtempel. Ich shoppe, also bin ich, meint der moderne Mensch. Dabei sollte doch der Titel von Robert Musils Roman “Der Mann ohne Eigenschaften” uns nachdrücklich zu denken geben. Die gesichtslosen Ausstellungspuppen im Stil unisex suggerieren eine Inklusion, die reichlich exklusiv bleibt. Prosit Altjahr, Posit Neujahr!

O O Omicron

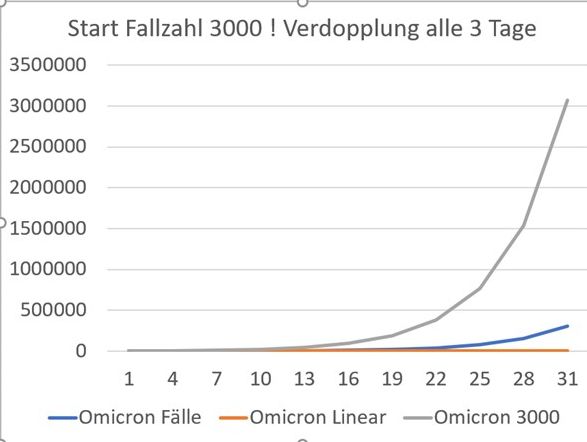

oh, oh, Omicron. Die noch neue Variante hat eine Verdopplungsrate von ca. 3 Tagen laut der ersten wissenschaftlichen Beobachtungen. Das heisst, ein exponentielles Wachstum ist bereits präsent und die Verdrängung von anderen Varianten des Viruses wird sehr rasch fortschreiten. Die Verdopplungsrate können wir nur mit Kontaktbeschränkungen von jeder einzelnen Person beeinflussen. Gehen wir davon aus, dass uns das in freiheitlichen Gesellschaften nicht rechtzeitig gelingen wird, können wir mit simplen Fortschreibungen der Trends abschätzen, wann wir alle infiziert sein werden. omicron1

Das geht bei exponentiellem Wachstum rasend schnell. Wichtig dabei ist der Zeitpunkt der ersten Entdeckung und die vermeintliche Dunkelziffer der nicht-entdeckten Fälle, besonders hoch zu Beginn der Verbreitung. In der Grafik ist die simple Zeitreihe bei 2 unterschiedlichen Ausgangswerten 300 und 3000 Fällen dargestellt. In der Anfangsphase scheint das Problem von kleinem Ausmaß zu sein, wächst aber unaufhörlich weiter an und nach 31 Tagen haben wir entweder 30.000 oder bereits 3 Millionen Fälle mit Omikron je nach Anfangsannahme in 2 Szenarien. So wird die Variante schnell dominant. Das kann verheerend sein, wenn das Virus lethaler ist, oder mehr schwere Fälle produziert (Szenario 3). Danach sieht es derzeit nicht aus. Durch die rasche Verbreitung bei leichteren Fällen (Szenario 4), würde das Virus sein eigenes dauerhafteres Überleben sicherstellen, aber weniger töten.

Das Grippevirus hat wohl seit der “spanischen Grippe” diesen Weg eingeschlagen und ist aus Europa nicht mehr wegzudenken. Mit der weniger tödlichen, aber ansteckenderen Variante werden wir leben lernen müssen. Die Existenz der Grippe haben wir ja schon fast aus unserem Risikobewusstsein verdrängt. Wer hat sich schon noch gegen Grippe impfen lassen? Impfen im Schneckentempo, wie in Deutschland ist eine Hochrisikostrategie für vulnerable Gruppen.

Das Virus spielt nicht, aber es entwickelt Verbreitungsstrategien als evolutionäres Programm. Wir können dem begegnen. Das war uns bereits im März 2020 klar. Kaizen beherrscht der Mensch auch als Strategie. Der Mensch beginnt, sich selbst überflüssig zu machen. Ist das Fortschritt oder bereits Rückschritt? Künstliche Intelligenz schafft künstliche Freunde. Beherrschen wir die Viren noch, oder hat die Maschine in der Pandemie bereits gelernt, wie sie den Menschen von dem Planeten verdrängen kann? Sicherlich, ab morgen mache ich wieder “fröhliche Wissenschaft” im Dienste der Menschheit. Schachspielende (wikipedia zur Weltmeisterschaft) sind es gewohnt Strategien der Opponenten zu kalkulieren. So sollten wir dem Virus Covid-19 auch begegnen. Es ist nie zu spät, mit Schachspielen zu beginnen. Naja, den besten Computer schlagen vielleicht noch die besten Schachspielenden. Da bleibt uns nur noch, die Regeln des Spiels zu ändern. Stop, machen wir das nicht gerade mit eventueller Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen und verbesserten Hygieneregeln? Wir sind lernfähig, auch wenn es unendlich schwerfällt.

Annahme: Omicron Verdopplung alle 3 Tage (exponentiell) mit Start wert blau 300 und grau 3000, rot linear + 300 alle 3 Tage.

Ausblick 22

Vor dem Ausblick steht meist der Rückblick. Die Satireproduzierenden bereiten schon den Jahresrückblick vor. Da habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, was bleibt von 2021. Beim Stöbern in Bibliotheken und Archiven dazu, hat mich die Sammlung von Zeitschriften des „Economist“ von vor 4 Jahren beeindruckt. Hat sich doch an den Fragen und Themen von vor 4 Jahren wenig geändert. Es war nicht nur 1 verlorenes Jahr, es waren gleich 4 davon. Aber langsam, was waren damals die Themen für Titelblätter? Und heute? Visual Social Science ist ja schon eine neue Forschungsrichtung und die Macht der Bilder ist beeindruckend. Eigentlich wussten wir, was auf uns zukommt. Das Image für Corona war auch schon mit China verbunden, nur eben als Stahlkugel statt als schleichendes Virus. Lügen über Klimawandel waren ebenfalls Thema der Presse. Noch Fragen? Nur bitte kein Weiterso!

Übergänge

Auch Übergänge wollen gelernt werden.

In dem Beitrag von Arbeitsdirektorin Albrecht (Robert Bosch GmbH) im Tagesspiegel vom 19.10.2021 fordert sie von Unternehmen, ihr eigenes hoffentlich eingeschlossen, für die Bewältigung des Wandels, mehr soziale Verantwortung zu übernehmen (s.u.). Unternehmen stehen ihrer Meinung nach in der Pflicht, Menschen von einer Arbeit in eine andere zu bringen. Im Sprech der Human Ressource Verantwortlichen heisst das eben, neben Einstellung auch Trennungsmanagement zu beherrschen. Das stützt die Regionen und den Wirtschaftsstandort allgemein, den sonst steigen die Sozialabgaben auch für die Unternehmen mittelfristig, also sogar mittelfristiges Eigeninteresse. Wer lange über Fachkräftemangel klagt, kann dann nicht im nächsten Atemzug Menschen entlassen, die lange hervorragende Dienste geleistet haben.

Gestaltung von Übergangsarbeitsmärkten als Beschäftigungs(ver)sicherung, lange mein Forschungsthema am WZB in Berlin und in der Lehre an der Jacobs University Bremen, baut auf das Engagement der Unternehmen und Beschäftigten, Übergänge zunächst innerbetrieblich oder zwischenbetrieblich zu organisieren. Erst subsidiär kommt die öffentlich ko-finanzierte Gestaltung von Übergängen dazu, also die Unterstützung von Übergängen von Ausbildung in Beschäftigung, Arbeitslosigkeit sowie sogenannte Inaktivität in Beschäftigung. Eine große Baustelle ist der Übergang von Beschäftigung in den Ruhestand, wenn wir an die Gestaltung eines mehr fließenden Übergangs denken, statt des weitverbreiteten harten Übergangs von Vollzeitarbeit in 100% Gartenarbeit.

Lernen und Weiterbildung spielen direkt oder indirekt bei all diesen Übergängen eine bedeutende Rolle. Das zu verdeutlichen, hatte ich gerade wieder die Gelegenheit anlässlich einer beeindruckenden Tagung der “AgenturQ” in Stuttgart. Das Denken in Netzwerken, Verbünden und Platformen war bereits allseits präsent. Die Vorreiterrolle von Baden-Württemberg in vernetztem Denken und Handeln wurde deutlich, da bereits kürzlich das 20-jährige Jubiläum des Tarifvertrags zur Weiterbildung in der Metall- und Elektroindustrie gefeiert wurde (u.a. mit einem Tagungsband zum Nachlesen).

Weiterbildung schafft Werte und ist Teil der Wertschöpfung (20211025_Schoemann_Praesentation), nicht Teil der versunkenen Kosten, denn durch weitverbreiteten Fachkräftemangel geht Produktion und Produktivität verloren. Sehen wir Qualifikationen und Arbeitskräfte als Teil der Lieferkette, wie beispielsweise im Krankenhaus, dann wissen wir wie schmerzlich Produktionsausfall und Qualifikationsmangel sein kann. Weiterbilden#weiterdenken bleibt eine Daueraufgabe. Der AiKomPass als Ansatz, informelle Kompetenzen sichtbarer zu machen, ist ein guter Ansatz für alle, ihr eigenes Kompetenzspektrum zu überdenken, zu dokumentieren und eventuell zu ergänzen.

Lernen kann so viel Spass machen, wenn wir passgenau ansetzen können.