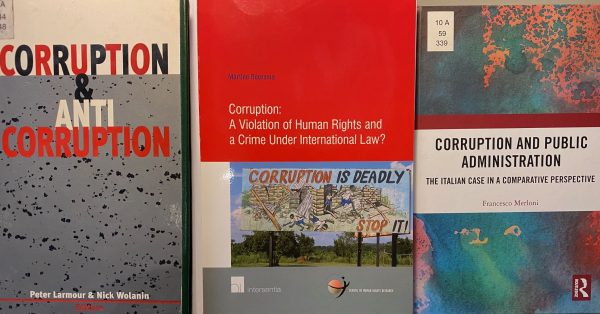

It is 10 years after the publication of a Ph.D. thesis on “Corruption: a violation of human rights and a crime under international law?” by Martine Boersma that at the top level of the European Parliament and the International Trade Union Congress the smell of corruption is investigated by police and judges. Following “Qatargate” (Radio France Link) this means that the persons accused of corruption, forming a criminal group and money laundering have changed their lobbying in return for accepting cash. Exploitation of workers and more than 100 deaths in Qatar was the result, due to the heat when building the stadiums for the Football World Cup which took place in 2022. Following the recommendations of Boersma corruption in this respect can be interpreted as these persons contributing to and being guilty of abusing their political positions to silence criticism and whistle-blowers, and the right for defendants to a fair trial for example. The advocacy to counter corruption with developing international human rights legislation and persecution in this respect is dearly needed now. “This line of reasoning transforms a corrupt act into a possible starting point for legal action, be it at the national level, …, or at the international level by submitting a complaint to a regional or global human rights monitoring body.” (Boersma, 2012 p.376) The International Criminal Court or “alternative such as the establishment of a permanent anti-corruption court, or anti-corruption commission to monitor compliance with the UN Convention Against Corruption should be kept in mind, as well as the possibility of setting up ad hoc anti-corruption tribunals” (p.380). Not much to add to this, act now, before the practice spreads.

Francesco Merloni wrote in his book (2019, p.132) on corruption with Italy in comparative perspective: “when corruption is defined in its wider meaning of maladministration, we are looking at a mass phenomenon which is “sub-criminal”, yet nonetheless with strongly negative implications for the efficiency and effectiveness of public administration and democracy in general.” The practice of excessive salaries of the Italian parliament (p.131) is mentioned in the list of case histories of corruption just like the international event of the EXPO 2015 in Milano with huge construction projects (LeMonde on Panzeri l’ex-eurodéputé). Learning from case studies is best practice in many business schools and probably beyond. Finally, attention should be drawn to prevention of corruption. Here the reading of Corruption and Anti-corruption by Larmour and Wolanin (2001, p.235) offers good advice. The micro-economics of corruption (pp. 119) states for example that “If expected penalties are sufficiently high, bribery is deterred” (p.126). Equally the real threat of a full and explicit audit of operations, promotions and financial transactions might deter corrupt activities. Most importantly the authors state, “the social networks approach to corruption allows the corruption investigator to conceptualise the operation of corrupt networks in terms of power flows and relationships rather than the attributes of actors. The question to be asked by the corruption investigator is not whether actor A is corrupt. The question should be, what is the relationship between actor A and other potentially corrupt actors in the network.” Re-reading some classics of sociology like Max Weber on bureaucracy, but also James Coleman’s foundation of social theory provide basics for understanding social interaction when things go fundamentally in the wrong direction. We might even need to use artificial intelligence to detect corruptive practices to shield and support the trade union movement.

State of the Union

“The times they are a changing”. Currently, we witness that democracies are at multiple risks. One existential threat is, of course, war of external origin. Democracies have been perceived as often to slow to mobilize military forces sufficient to resist “Blitzkrieg”. What Nazi-Germany applied successful at the beginning took a long time and millions of dead persons to rectify. Similarly, the threat to Ukraine’s independence and liberal aspirations are threatened by Russian imperialism. The other existential threat is that of “the enemy within”. This is the conclusion by Canova (2011, p.213) when he writes on “democracy’s disappearing duties”. Whereas he has primarily in mind, that citizens need to participate more actively in the duties to democracy’s survival. These are “the duty to become informed and to vote, as well as rights and duties related to civic and/or military duties. The discussion, whether we need an army of the many or an army of specialists has shifted largely in favour of the need for specialists, simply think of cyber or drone war technology. However, the threat of the enemies from within becomes clear if we remember terrorist attacks targeted at democracies practice of free movement, free speech or art. Another centuries-old threat has come to our attention again. Corruption. The slow-motion erosion of democracies is hard to fight against as it operates not with visible tanks and weapons, but with clandestine and psychological ways of slow corrosion of organisations and institutions. Combatting corruption is even more tricky in cross-country settings like the European Union. Reference to cultural practices and exclusive or inner circles as cultural exceptionalism make it hard to introduce non-discriminatory monitoring and controlling mechanisms in democracies. Only a well-equipped security, police and judicial system can stem the risk to democracies from corruption and organized crime. It is not only a matter of state responsibility, but our democracies rely on an alert public to stand up continually for our basic values. Just singing the national and European anthem is not enough, fighting corruption is laboursome and cumbersome, particularly as corrupt circles do not refrain from using brute force and weapons (Reichsbürger, Mafia, etc.). Addressing inner and outer enemies at the same time remains high on the agenda for the surviving and thriving of democracies. The foundation ideas of the European Union were constructed by Monnet and Schuman on a sustainable democracy. Let’s not endanger this through a sluggish response on corruption.

inspired by Canova, T.A. 2011: Democracy’s disappearing duties. In: Democratic Citizenship and War. Peled, V. et al. (eds.) pp. 199-216.

Corruption

There is an extensive literature on corruption in the social sciences. However, the evil practice continues to ruin personal lifes, institutions and countries. Psychologists put corrupt persons in the psychopath life trajectory (Link) or explain corruption as result of the triad of personality traits for persons scoring high on not only psychopathy, but also on narcissism as well as Machiavellianism (Link). Some important lessons derive from a fast reading of the scientific literature. (1) Corruption develops over a period of time. The creed for ever more power seems a strong driving force. (2) Some personality traits are more likely to deteriorate into corruptive behavior and (3) institutions need to monitor carefully leadership practices and guard against abuses of power already at small instances like threatening with violence or dismissal. (4) Countries can do a lot to limit corruption through adequate legal systems, most notably through a truely independent judiciary as well as the need of investigative journalism to accompany potentially illicit behavior. All this comes at a cost, but without it democracies are at high risk. The European Union has to strengthen its defences in this respect to remain a credible institution, just as much as a great number of Member States. Not only the World Bank or OECD need to be monitoring countries, but we all need to be better equiped to read the early signs of corruption. Whistle blowing and the protection of these persons is part of an effective anti-corruption system. Early signs of “nepotism” and “favoring of friends” in the workplace are easy to identify, but taking measures against it, needs firm committment on the part of advisory boards, colleagues at work or other interested parties like stakeholders or investors in case of private firms (wirecard) . (Link to NZZ).

Berlin Kulturforum

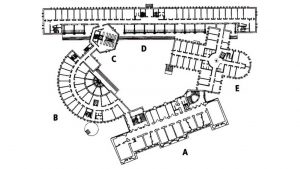

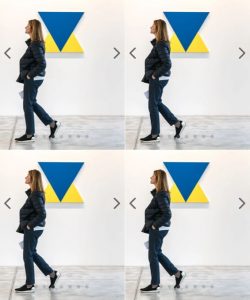

Am 4.11.22 war mal wieder Museumssonntag. In großer Zahl strömten die Besuchenden in die Berliner Museen. Da war ich auch dabei. Rechtzeitig Zeitfenster zu buchen, war die Devise. Selbst das war mir gelungen. So habe ich mir einen musealen Overkill – “plein dans les yeux” geschaffen, der einen fantastischen kulturhistorischen Gesamteindruck vermittelt hat. Für mich beginnt die architektonische Zeitreise mit dem Bau von James Sterling und seiner “rosa, himmelblauen Denkfabrik” mit seinem einmaligen Grundriss.  Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.

Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.  Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

Marx-Wagner

Begleitend zu den Ausstellungen zu Karl Marx und Richard Wagner fand eine vom DHM organisierte Vortragsreihe statt. Die Links (hier) zu den Hördokus sind eine anregende Erweiterung der Ausstellung und stützen die These der Verbindung zwischen Karl Marx und Richard Wagner auf einer abstrahierenden Meta-Ebene. Die Vorträge, Gespräche und Diskussionen informieren und vertreten wissenschaftlich fundierte Thesen. Die müssen gerade nicht von allen geteilt werden, aber eine Haltung zu dem Thema haben die meisten Menschen in der Welt, besonders wenn wir an die Millarden von Menschen jenseits von der westlichen Welt denken. Es ist also auch an uns, diese Diskussion über den Kapitalismus zu führen. Hören wir mal rein. Alle dauern 1h-1.30h!

Einleitung, M&W Kosky + Bisky, M&W Nietzsche, M&W Mahatma Gandhi, M&W Viktoria Kaiserin Friedrich, Ein Artikel aus der Financial Times von Martin Sandbu vom 18.8.2021 und Martin Wolf vom 21.11.2021 ergänzen die Diskussion: Wenn der Kapitalismus weltweit gewonnen hat, was war dann noch mal der Wettbewerb? Bitte öffnen Sie jetzt ihren Computer, Sie haben 3 Stunden Zeit für die Beantwortung. $???$ Danach speichern Sie bitte das Dokument in der Cloud und nehmen es zur Evaluation nach 10,20,30,40 Jahren wieder hervor. Hat sich ihre Meinung über den Sachverhalt zwischenzeitlich verändert? THX for your feedback.

Wagner Kontrovers

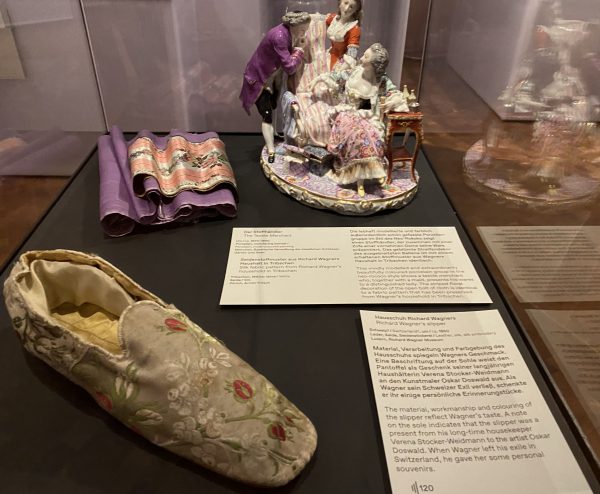

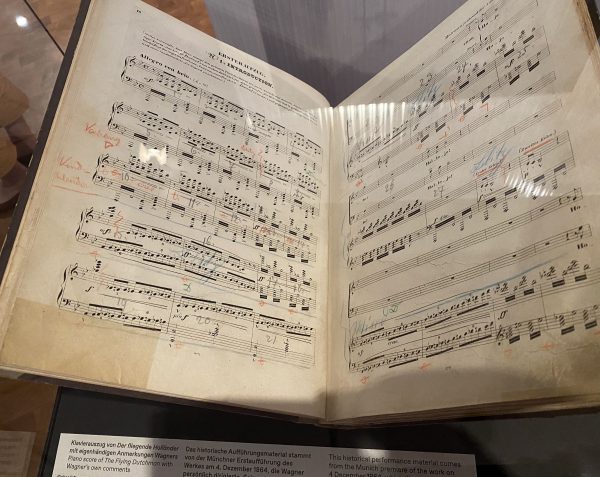

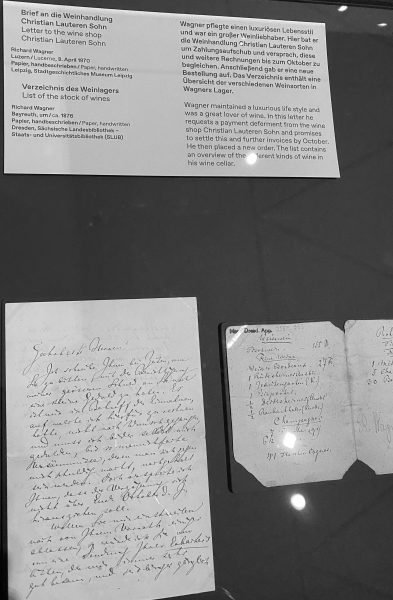

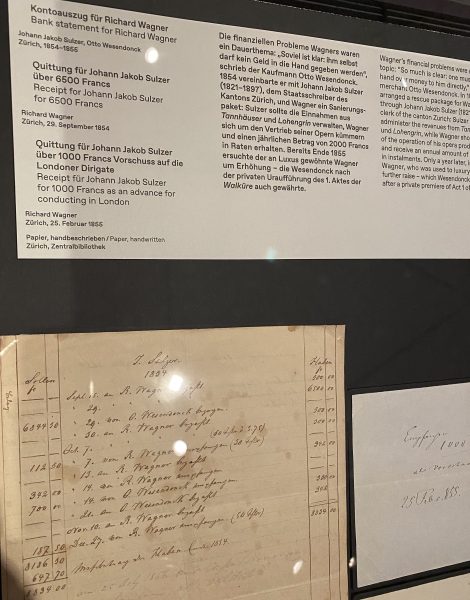

Selbst im 21.-ten Jahrhundert lesen wir weiter von Kontroversen um Richard Wagner (z.B Molnar und Molnar 2022 S.161-186). Dazu hat auch das DHM beigetragen mit einer Ausstellung, die interessante Assessoires aus dem Leben Wagners kürzlich in die Vitrinen stellte (s.u.). Neben Dokumenten zu seinem hartnäckigen Antisemitismus, bereicherten die extravaganten Kleidungsstücke, Maßanfertigungen, Beispieldrucke zu seinen politischen Überzeugungen und Dokumente zur kontinuierlichen Geldnot, die Sichtweise auf das musikalische Schaffen des Komponisten. Verliebtheit in kostspielige Details bei gleichzeitigen Überredungskünsten bei Stiftenden und Gönnern, haben sein überragendes Lebenswerk erst möglich gemacht. Die Zusammenschau von Leben der Person und seinem Werk konnte zeitgleich zur Ausstellung über Karl Marx in Nachbarräumen des DHM in 2022 besucht werden. Die überraschende, aber gelungene, Parallele oder Klammer für beide Ausstellungen ist die von beiden auf völlig unterschiedliche Weise betriebene Kapitalismuskritik, wie ein Begleittext und in Führungen durch die Ausstellungen berichtet wurde. Müssen wir zur Freistellung des Schaffens von Wagner dem Vorschlag Adornos folgen, die Musik des Komponisten frei zu machen von seinem Antisemitismus und der späteren Vereinnahmung durch die Nazis? Es fällt mir äußerst schwer, diese Trennung vorzunehmen. Es ist jedoch Wagners eigenen Schriften zu schulden, dass er einen Absolutismus predigte und darauf hinarbeitete. Das Werk „Muette de Portici“ von Auber, welchem er sogar die Revolution in Belgien zuschrieb (Colas 2012 S.26) hatte ihn schwer beeindruckt. In einem Aufsatz „Über deutsches Musikwesen 1840 S.165, schreibt Wagner, zitiert nach Colas, „La Muette entspricht einem Nationalwerke, wie jede Nation höchstens nur eines auszuweisen hat“. Die kurze Zeit Wagners in Paris ab 1839-1842 hat ihn mehr beeinflusst als er zugeben mochte, vielleicht durch Ablehnung in Frankreich sogar in eine dialektische Entwicklungsrichtung hineinbewegt. Die libertäre und kritische Einstellung Wagners zu politischen und wirtschaftlichen Zuständen seiner Zeit, bei gleichzeitigem Ausleben eines extravaganten Lebensstils, lässt den Tonkünstler in zwiespältigem Licht erscheinen. Dieses Facettenreichtum der Persönlichkeit und des Werks kam in der Ausstellung im DHM gut zur Geltung. Ambivalenz aushalten, lehrte diese Ausstellung. Anregen zu weiterer Befassung mit Person, Werk und Wirkung ist die Folge. Bei mir hat das gewirkt. Die in dieser Zeit sich vertiefenden “Mythen der Nationen” (Flacke M. DHM 1998) in europäischen Ländern, spiegeln den Wettstreit der Komponisten um nationale und überregionale Geltung wider. Ein anderer Komponist dieser Zeit, der als Vermittler zwischen den Kulturen wirken wollte, ist dabei etwas in Vergessenheit geraten, sowie viele andere KomponistInnen dieser Zeit, die sich an dem anzettelten deutsch-französischen Kulturkampf nicht beteiligen wollten. Der Tod von Wagner am 13.2.1883 ist 3 Wochen nach Friedrich von Flotow, 1 Monat vor Karl Marx. In dem Jahr veröffentlicht Nietzsche “Also sprach Zarathustra 1.Band”. Bewegte Zeiten.

Kapitalismus Kritik

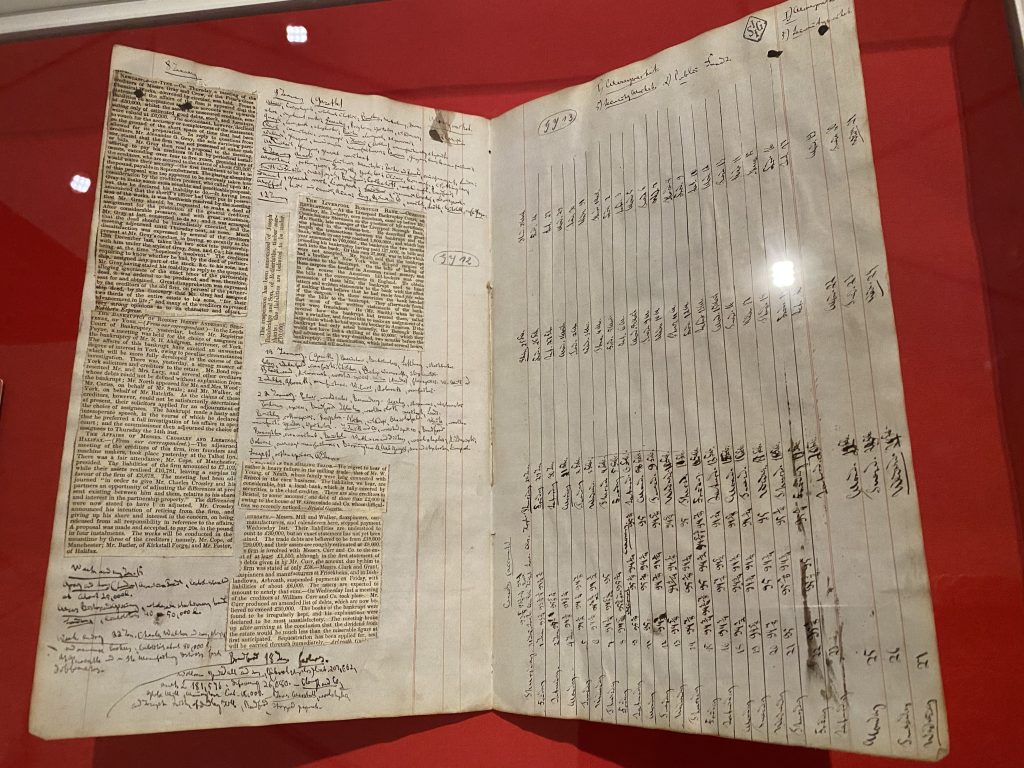

Das Deutsche Historische Museum in Berlin (DHM) zeigte vom 10.2 bis 21.8.22 die Ausstellung “Karl Marx und der Kapitalismus“. Die Verbindung von Leben, Werk und Wirkung des in Trier geborenen Sozialwissenschaftlers Karl Marx st eindrucksvoll. In einer knapp gehaltenen Dokumenten- und Exponatensammlung wird die Bedeutung von Marx für die Weltgeschichte durch seine Kapitalismuskritik deutlich. Viele schreckliche Taten wurden in seinem Namen ausgeübt. Dabei geht oft die wissenschaftliche Analyse, die von ihm betrieben wurde unter. Gerade in seinem Verständnis von wirtschaftlichen Krisen hat er Beiträge geleistet, die uns in der Bankenkrise 2007 nochmals klar geworden sind. Weiterhin sind die Arbeiten zur Ungleichheit zwischen Kapitaleignern und Beschäftigten eine grundlegende Herangehensweise geblieben, die von SozialwissenschaftlerInnen auch im 21.-ten Jahrhundert, beispielsweise von Piketty fortgesetzt und mit aktuellen Daten nahezu weltweit untermauert werden. Die Folgen der industriellen Revolution, die er damals erforschte, befasst uns heute wieder in anderer Form zum Beispiel mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Lohngefüge. Selbst den von ihm geprägten Begriff der Ausbeutung, verwenden wir weniger auf Beschäftigung, als auf die Ausbeutung der Natur oder unserer Umwelt zugunsten von einseitiger Kapitalvermehrung. Kurz gesagt: Karl hat keinen Murx gemacht, sondern Methoden und Analysen geliefert, die noch die heutigen Jugendlichen und nächsten Generationen beschäftigen werden. Damit wird das DHM einem Postulat gerecht, das bereits bei der Eröffnung des Historischen Museums Frankfurt von Hilmar Hoffmann formuliert wurde: “Ein demokratisches historisches Museum ist kein Museum, das Kriegschroniken in goldenen Lettern schreibt oder die Mächtigen zu Übermenschen stilisiert. Es informiert vielmehr über die Geschichte des Volkes, über die Sozialgeschichte der Durchschnittsmenschen”. (S.33 in DHM Ideen-Kontroversen-Perspektiven 1988). Zu all diesem hat die Ausstellung “Karl Marx und der Kapitalismus” unzweifelhaft einen guten Beitrag geleistet. Was bleibt? x-tausend BesucherInnen und ein dicker Katalog. Reicht das? Wirkungsforschung zu Ausstellungen könnte hilfreich sein.

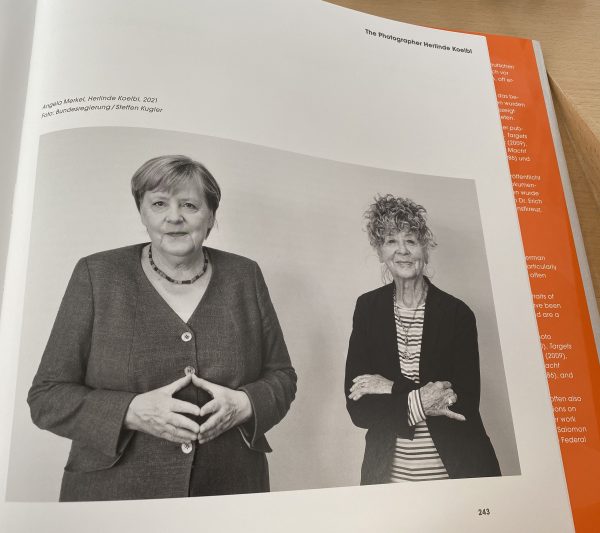

Merkel

Angela Merkel gehört nun endgültig zur Geschichte. Zuerst die Ausstellung von Merkel-Porträts von 1919-2021 der Fotografin Herlinde Koelbl im DHM mit Katalog erschienen bei Taschen, kürzlich das Interview des Spiegelredakteurs und die Quintessenz daraus in LeMonde vom 29.11.22, zusammengenommen eine kleine Bilanz der Amtszeiten. Die Porträts (1) in Draufsicht 2/3 des Bildes durch das Gesicht ausgefüllt und (2) stehend mit Händen zur Raute geformt, zeigen das Altern durch die Last der Ämter. Ist die Raute anfangs noch mit Druck und weit abgesreizten Fingern zu sehen, wird die Geste im Laufe der Amtszeit lust- und kraftlos. Der Gestaltungswille noch als Umweltministerin hat sich durch Getrieben-sein später abgenutzt. Das Bild 13 der Pressemappe zeigt die Kanzlerin 2020 mit Maske und nur noch 2 Fingern jeder Hand, die sich berühren. Aus der Versuch der Quadratur des Kreises in Amts-, Partei- und Koalitionsgeschäften. Auch das Bild auf S. 243 des Katalogs von 2021 spiegelt eher eine gequälte Kanzerlin statt eine streitbare Verfechterin ihres Amtes wider. In Rückschau erscheint es wohl doch zu lange gewesen sein für den Menschen Merkel. Der Verweis auf das freiwille Ausscheiden aus den Ämtern ist nur die halbe Wahrheit. Im Spiegel Interview (ab Minute 12!) berichtet Frau Merkel von 2 Dingen, die sie sich jetzt vorgenommen hat: mehr bewegen und mehr lesen. Das trifft es auf den Kopf.

Mehr bewegen, eben gerade in der Politik hätten sich Millionen von Deutschen gewünscht, dass sie mehr bewegt auf wichtigen Themen- und Politikfeldern. Überall da zum Beispiel, wo wir nun wissen, wir hinken hinterher: Klimaschutz, digitale und öffentliche Infrastruktur, Verteidigungssysteme, Bekämpfung von Ungleichheit, Steuergerechtigkeit, nachhaltigen Verkehr in Städten und auf dem Land, um nur einige zu nennen.

Mehr lesen, offenbart, das Hören auf Einflüsterer hatte einen hohen Stellenwert, scheinbar mehr, als das Erarbeiten einer eigenen Position durch Aktenstudium. Die Regierungskunst der Kanzlerin bestand hauptsächlich im geschickten Moderieren der unterschiedlichen Positionen innerhalb der Koalitionspartner, insbesondere auch mit der CSU. Im Rückblick heute kommen mir die 16 Regierungsjahre als Zeit der verpassten Chancen vor, aber die Bescheidenheit im Amt hat Deutschland gut gestanden. Das hat Olaf Scholz bei ihr abgeguckt, nur, ihr Nachfolger ist zu beherztem Handeln im Amt gezwungen. Das blieb Angela Merkel weitgehend erspart. Jetzt ist Bewegung gefragt, Aufholbewegung zunächst. Stillstand überwinden, Planungsverfahren verkürzen damit erneuerbare Energien sprießen.

Ukraine Kultur

Einen wahrlich denkwürdigen Abend hat das Festival “Aus den Fugen” im Berliner Konzerthaus ermöglicht. Das “Youth Symphony Orchestra of Ukraine” ist zusammen mit Stars ukrainischer Herkunft am Samstag 26.11.2022 im großen Saal des Konzerthauses aufgetreten. Auf dem Programm stand zu Beginn vom Meister der Kunst der Fuge, J.S. Bach, das Streichquartett, “Verleih uns Frieden gnädiglich”, passend zur Vorweihnachtszeit. Rasch wird aber klar, dass der Überfall auf die Ukraine am 24.2.2022 die Welt für viele aus den Fugen geraten lies. “Die Zeit ist aus den Fugen” deklamierte bereits Hamlet. Erneut bestimmt Krieg und Kriegswirtschaft unsere Handlungen, geschuldet dem russischen Tyrannen, der versucht hat und weiterhin versucht, die ukrainische Kultur auszulöschen. Das Konzert des YSOU setzt weiterhin Zeichen, dass diese reichhaltige Kultur es wert ist, gehört und gesehen zu werden. Die Kompositionen von Mykola Lysenko, Suite über ukrainische Themen op2 oder die Arie der Nastia sind eindrucksvolle Beispiele der frühen Selbständigkeit der ukrainischen Musiktradition. Das Lied “Schtschedryk“, zum Mitsingen, als Abschluss des Konzerts wird lange nachhallen im großen Saal des Konzerthauses und bei dem begeisterten Publikum. Die Präzsion der Dirigentin Nataliia Stets ist beeindruckend und ihr kurzer Hinweis auf den “Holodomor” – den “genuzidalen Hungerstod in der Ukaine um 1932″ zwischen den Stücken, hilfreich für das Verständnis des ukrainischen Aufbäumens heute und das Gedenken an Völkermorde, besonders auch die von Deutschen begangenen. Dank auch an die Solistinnen des Abends, die die Jugend und das Publikum begeisterten.

Stabi Ost

Die Staatsbibliothek zu Berlin hat 2 Standorte: Unter den Linden im Ostteil und Potsdamerstraße im Westteil der Stadt. Inhaltlich muss ich mal hierhin und mal dahin. Das macht nichts, denn es lässt sich so die Architektur und die Kunst am Bau vergleichen, als Begleiterscheinung. Meine Lieblingswerke sind die Leuchten in der Stabi West und die Uhren in der Stabi Ost. Die Architektur des frühen 20.-ten Jahrhunderts im Osten ist eher furchterregend und nicht wirklich einladend finde ich. Damals waren in Deutschland Bibliotheken noch elitären Kreisen vorbehalten, wie in der Bibliothèque nationale de France in Paris hatte die Stabi Ost einen runden Lesesaal, der wurde aber in dem Wiederaufbau nicht erhalten. Die eckige Variante in der Mitte der historischen Außenwände erscheint ungemütlich und in der Tat braucht die ungemütliche, unrühmliche Geschichte Deutschlands ständig solche Erinnerung daran. Neues Licht auf die historische Schatten werfen, durch die transparente Dachkonstruktion, ist in der historischen Sammlung an den Rändern jedem Nutzenden möglich. Das Treppenhaus ist in der offenen Bauweise der Stabi West mit den Leuten (allerdings aus Plastik) einladender. Aber das sollte jeder selbst auf sich wirken lassen. Heute profitieren wir von der Zugänglichkeit bei kostenloser Nutzung der Säle und Bestände in Berlin und der zentralen Erreichbarkeit beider Bibliotheken.

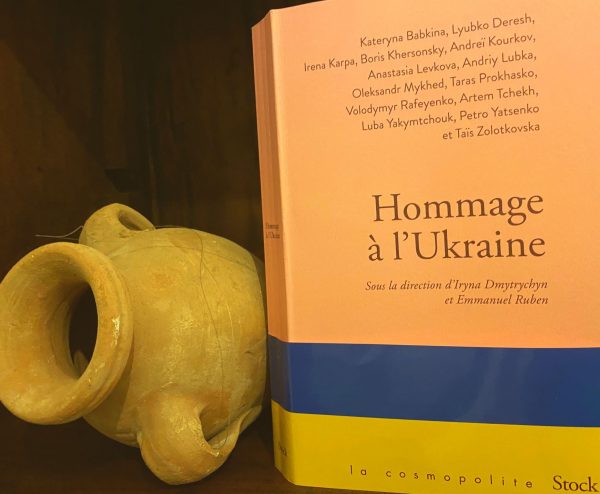

Hommage Ukraine

Viele westliche Demokratien waren überrascht über den aufopfernden Freiheitswillen der Menschen in der Ukraine. Die „Sonntagsdemokraten“ unserer westlichen Staaten bewegen sich alle 4 Jahre zu 2/3 an die Wahlurne und glauben, wir haben genug getan für die Demokratie. Wahlen sind eine wichtige demokratische Basisentscheidung, egal ob es sich um repräsentative oder direkte Wahlen von Personen handelt. Aber demokratische Systeme leben von dem immer wieder Einstehen für diese Werte der Wahlfreiheit und der unveräußerlichen Menschenrechte. Dazu ist es für alle Demokraten wichtig zu verstehen, wie diese Antriebsfeder des ukrainischen Widerstands gegen eine übermächtig erscheinende Militärdiktatur Russland funktioniert. Anfänglich war es nicht die militärische Hardware, die entscheidend bei der Verteidigung war, sondern ja was? Kulturelle Werte, Geschichtsbewusstsein, Selbstbestimmungsrecht, Völkerrecht, Menschenrecht? Dazu ist im Verlag Stock (F) und Knigolove (Ukr) das Buch „Hommage à l’Ukraine“ erschienen. Emmanuel Ruben schreibt darin im Vorwort: „Dank an die Autoren, uns diese Erzählungen zu übermitteln, die heute in höchstem Maß, die Idee eines starken und geeinten Europas symbolisieren“ (S.18). Das einleitende Zitat von Boris Khersonsky « Les enfants, ceci est une lecon de géographie. Voici la carte. On s’en souviendra » (S.11 und 145) hat mich elektrisiert. Seit Tagen verfolgte ich die Verteidigung und Rückgewinnung der Stadt Kherson in der gleichnamigen Region Kherson in der Ukraine von den russischen Besatzungstruppen. Clausewitz hatte diese präzise geografische und topografische Kenntnis bereits als oft kriegsentscheidend in konventionellen Kriegen betont. Jenseits dieser Militärstrategie ist es wichtig zu verstehen, wie tief diese Ortskundigkeit gehen kann. Der erste Beitrag von Luba Yakymtchouk mit dem Titel „Maison Mon Amour“ spricht von Heimat und erzwungener Veränderung. Es reicht meist, die Augen zu schließen, schon erscheint ein Stück Heimat. Aber dieses Gefühl ergibt sich auch im Denken an Personen und Objekte, die diese vertraute Umgebung inkarnieren. Es sind wir, die diese Verbindungen kappen oder an neue Orte mitnehmen. „Avec le temps, les bons souvenirs feront oublier les mauvais. Et nous construirons avec tout cela une nouvelle et véritable maison. Oui, une maison peut se réduire à la surface de ton corps, des paupières peuvent suffire à la protéger du danger, mais elle peut aussi résider dans les personnes que nous aimons, … (S.39). Boris Khersonsky ist mit den Gedichten « Déflagration 1 und 2 » in dem Band vertreten. Aus der Lektion in Geografie wird eine Geschichtslektion, sogar eine Handlungsanweisung zum würdevollen Überleben. „Tout quitter demande à préparer son plan. Et de la lâcheté. C’est ce qui me manque tant !“ (S. 158 Übersetzt von mir:) Alles verlassen, verlangt, seinen Plan vorzubereiten. Und Feigheit. Das ist es, was mir so fehlt! – So erklärt Boris Khersonsky für mich den unbeugsamen Willen, die Stadt Kherson für die Ukraine zurückerobern zu wollen.

The world according to Putin

Das Centennial Issue von Foreign Affairs (Vol.101, Nr.5) trägt die Überschrift „The Age of Uncertainty”. In der Tat müssen wir mit einigen scheinbaren Gewissheiten aufräumen. Da ist einerseits die Gewissheit der große Staat im Osten hegt friedliche Absichten, andererseits ist das Verlassen auf Beistand ohne feste Bündnispartner geopolitisch naiv. Das hätten wir eigentlich seit den Schriften von Clausewitz theoretisch und mittels historischer empirischer Evidenz aus den beiden Weltkriegen wissen müssen. Unser Geldbeutel, sprich billige Energie, sowie eine durch wirtschaftliche Interessen geleitete Doktrin „Wandel durch Handel“, oder wie die Bremer Handelskammer seit der Hanse sagt „buten und binnen, wagen und winnen“ hat uns geblendet. Der Handel hat dem Westen ermöglicht, auf hochwertige, innovative, technologisch anspruchsvolle Produkte zu setzen und auch Russland in die „Rohstofffalle“ zu befördern. Einfaches Geld verdienen ohne viel Aufwand war die Devise, da durch Handel höherwertige Produkte eingekauft werden können. Gesellschaftlichen Wandel wollten die Russen sich ersparen. Mal sehen, ob diese Strategie weiterhin aufgehen wird. Der Beitrag „The world Putin wants“ (S.108-122) von Fiona Hill und Angela Stent ist dabei eher skeptisch und sieht den Angriffskrieg gegen die Ukraine als (letzten) Versuch, das Russische Imperium wiederherzustellen und zwar das der Zaren, bevor die Bolsheviken die Ukraine als eigenen Staat (Ukrainische Sozialistische Republik) etablierten (S.111). The Russian limited logic is as follows: If you are not Russian you must be a Nazi, if Ukrainians say they are not Russian, therefore they are Nazis. Dabei ist der rhetorische Kniff ganz einfach: Um von eigenen nationalistischen und völkischen Ambitionen abzulenken, müssen andere Staaten wegen Nationalismus/Imperialismus angeklagt werden (Beitrag von Timothy Snyder S.124-141). Eine einfach zu durchschauende Strategie, aber immer noch fallen viele Länder innerhalb der UN darauf rein. „The world according to Garp“ von John Irving könnten wir wieder lesen, oder ansehen, als Lehrstück über Toleranz und Intoleranz, sozusagen als Gegenmittel.

Open access

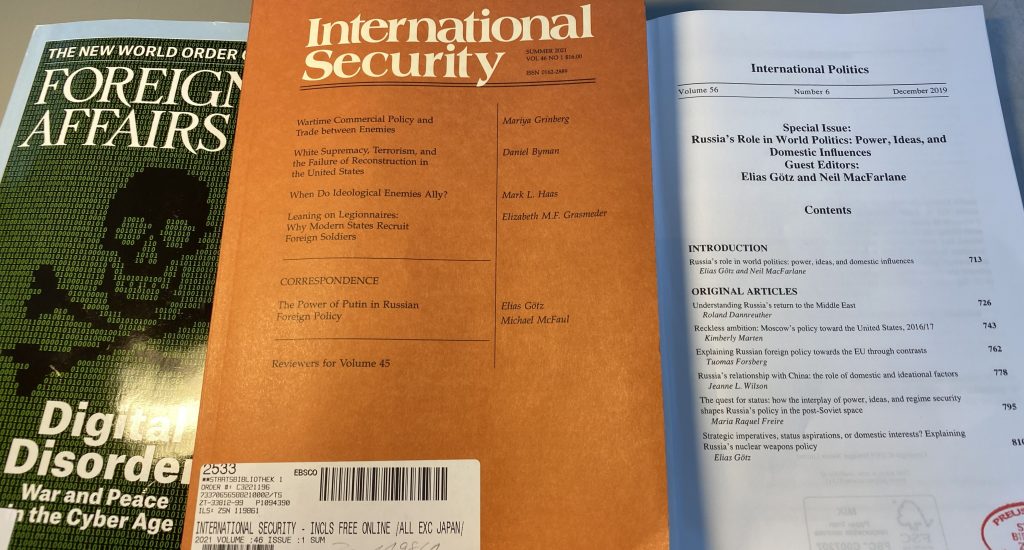

Foreign Affairs = Auswärtige Angelegenheiten ist der Name einer hervorragenden politikwissenschaftlichen Zeitschrift, die Einordnungen und Analysen sowie Ausblicke auf internationale Politik open-access publiziert. War früher ziemlich teuer und ich suchte eigentlich seit meiner Jugend Bibliotheken auf, die diese und andere Wissensquellen zur Verfügung stellten. Die pay-wall zu relevantem Wissen fällt mehr und mehr. Das ist wichtig, da das meist öffentlich kofinanzierte Wissen nicht zu privatisierten Gewinnen führen sollte. Der rasche und kostengünstige Wissensaustausch und dessen Erweiterung ist ein fundamentales demokratisches Grundrecht. Dazu gehört dann wohl auch der Zugang über öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder andere Orte mit freiem Zugang zum Internet für das Abrufen der Informationen. Gerne auch als pod- oder videocast, damit Lesen nicht als einzige Aufnahmemöglichkeit der Information bleibt. Ob Webseiten, youtube shorts oder tiktok, twitter, mastodon, sorgen weiter für die breiteren Formen der möglichen demokratischen Teilhabe. Es werden täglich mehr Sender auf die gleiche Anzahl von Empfängern losgelassen. Neben viel mehr von dem Gleichen, gibt es eine reale Möglichkeit, auch die inhaltliche Vielfalt der Meinungen zu erhöhen. Das ist demokratische Chance und „fake-news-Gefahr“ zugleich. Auch Wissenschaft und öffentlich-rechtliche Medien sind dadurch herausgefordert. Ignorieren der technischen Möglichkeiten für die Massen geht nicht mehr lange gut. Das Rüberschieben von viel steuerfinanzierten Geldern in diese beiden Sektoren kommt in unruhiges Fahrwasser. Frankreich hat seinen „Rundfunkbeitrag“ bereits aufgekündigt. England streicht heftig bei der BBC. Mit mehr „open access“ werden die Intermediäre wie Rundfunk und synthetisierende Wissenschaft in breitere Hände übergehen. Daraus ergibt sich das zukünftige „Skillset“ und Kompetenzen der nachfolgenden Generationen. Nicht mehr einpauken, sondern kritisches Reflektieren und Abklopfen von Informationen auf Zuverlässigkeit und Wahrheitsgehalt, Trennen von Meinungsmache und Information, Stimmungsmache und Volksverhetzung, Fakten und Urteil, das sind die fundamentalen Kompetenzen auf denen unsere Demokratien aufbauen. Bildung ist das falsche Wort dafür, es braucht kontinuierliches Lernen, damit „open access“ fruchtbar und nicht furchtbar wird.

Kunst am Bau

In der Ausstellung „Kunst am Bau“, anzusehen als Abschluss der Ausstellungsserie in der Staatsbibliothek in Berlin, Potsdamer Straße bis Januar 2023, lässt sich trefflich über Kunst streiten. Es ist gleichzeitig ein gelungenes Experiment die offene Diskussion über Kunst, hier Kunst am Bau, zu befördern. Natürlich ist sowohl die Kunst am Bau an sich, als auch den Ausstellungsmachenden vornehmlich an Selbstinszenierung gelegen, jut sichtbar in den kurzen Präsentationsvideos der Ausstellung. Selten ist der dialektische Dialog, also eine Selbstinszenierung mit Bescheidenheit oder kritischer Selbstreflektion verbunden. Obwohl gerade Kunst dafür eine der Moderne angepasste Denkweise widerspiegeln könnte, ist die Kunst am Bau meistens erst im Nachgang der Umsetzung der Architektenpläne, Wettbewerbe und Realisierungen beauftragt mit wenigen Ausnahmen. Wichtig ist bei aller Kritik das „Zur-Diskussion-Stellen“ der Kunst, wie es die Ausstellungsserie versucht. Wissensforschende fragen dabei nach einer seriösen Evaluation solcher öffentlichen Aktivitäten eines selbstinszenierenden Wanderzirkuses. Die digitale Version „Museum der 1000 Orte“ beeindruckt mehr. Dort können für jeden sichtbar die Kunstschätze in Bundesbauten besichtigt werden (2D only). Mich hat Daniel Buren im BMAS fasziniert (la grande fenêtre 2001). Die Strahlkraft noch mehr seit der „Zeitenwende 2022 “ zur Geltung. Mit knapp unter 100.000 € ist ein fairer Preis damals dafür gezahlt worden, heute wohl schon deutlich mehr wert. Meine Spontanevaluation, basierend auf der Bedeutung den Geflüchteten aus der Ukraine rasch Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen zu wollen, die im BMAS erarbeitet wurde, könnten wir vielleicht diesem täglichen Anblick im Ministerium verdanken. Schöne Spekulation über die möglichen Anstöße von Kunst.

Sparen na klar

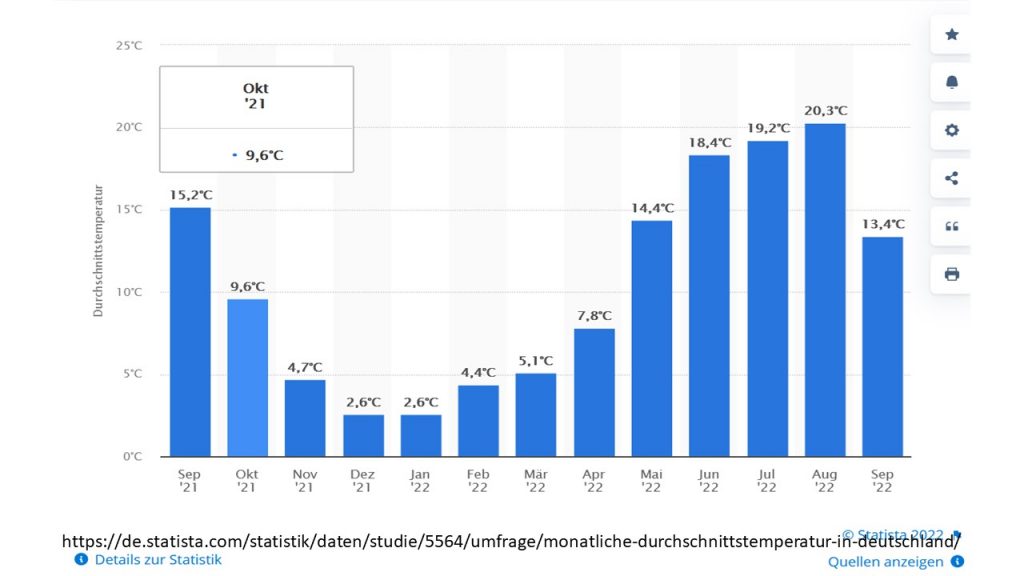

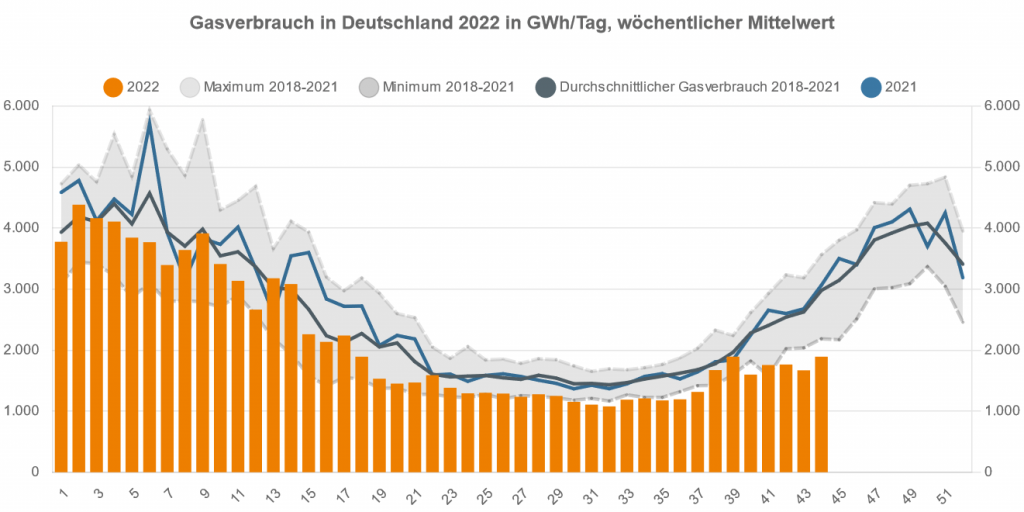

Die Apelle zum Sparen von Gas wirken. Das zeigt die Statistik der Bundesnetzagentur. Der Verbrauch im außergewöhnlich kühlen September war noch auf der Durschnittslinie der Verbräuche vorheriger Jahre, aber der sehr warme Oktober (LeMonde 29.10.22 berichtet bereits von 6° über dem Mittel in Frankreich) hat uns zu einer deutlich geringeren Verbrauchszahl für Gas für Haushalte und Unternehmen kommen lassen. Entsprechend purzeln die Gaspreise (TTF in Amsterdam). Mal sehen, ob das bei den Verbrauchenden auch ankommen wird. “Sparen, kann ich”. Das könnte das Motto des Winters werden. Manche Verhaltensänderungen reagieren nicht nur auf Preissignale, wie der Mainstreamökonom uns gerne glauben lässt, sondern eben auch auf Apelle. Okay, ich bekenne mich dazu. Bei mir ist der Waschlappen und warme Pullover auch wieder aus den tiefen des Kleiderschranks hervorgekommen. Sparen für die Freiheit ist doch ein edles Ziel. Mal sehen wie lange wir alle das Durchhalten werden. Zur Motivtion lässt sich der Gasverbrauch in D bei der Bundesnetzagentur aktualisieren. Der deutsche Wetterdienst sammelt die Daten für Durchschnittstemperaturen. Der Oktober war ca 3° wärmer als längerfristige Durchschnitt.

Ident

Wir alle kennen mittlerweile das Ident-Verfahren. Meistens begegnet es uns bei Eröffnung von Konten durch ein Post-Ident-Verfahren am Postschalter oder durch ein Video-Ident = Identifizierung per Video oder Uploads von Fotos des Personalausweises bei irgendwelchen Portalen. Praktisch ist die gemeinsame internationale Sprachwurzel Ident-ität, -ité , -ity in D/F/E. Unsere emails funktionieren mit einem eigenen, vergleichbaren Ident-Verfahren. Die meisten Menschen hinterfragen nicht weiter ihre Identität bis sie von anderen oder von außen darauf hingewiesen werden. Bei Reisen jenseits der EU wird staatlich verbriefte Identität, meist mit Nationalität gleichgesetzt, dann zu einem Thema. Regionale Identitäten innerhalb eines Staates sind auch ein leidenschaftliches Thema bei Fragen zur Herkunft.

Der Autor Paul Audi hat in seinem Buch zum Thema “Identité” eine der modernen soziologischen Literatur entsprechende Sichtweise auf Identität vorgestellt. Nicht eine, sondern mehrere Identitäten, eine an sich plurale Identität ergibt sich in der modernen Welt mit verteilten Loci der Identität. Das hat Roger-Pol Droit in seinem Editorial von LeMonde des Livres vom 26.8.2022 treffend zusammengefasst. Sicherlich eine viel und kontrovers diskutierte Anregung in Wahlkämpfen. Vereinfachung auf Pass = Identität greift viel zu kurz. Identitäten schreiben Lebensverläufe sowie umgekehrt aus den Lebensverläufen Identitäten entstehen. Teils gemischte, teils neue Identitäten sind dabei im Werden begriffen. Sie sind selten statisch, meistens eher dynamische Verläufe mit komplexen wechselseitigen Beziehungen. Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion sind das was bleibt. Spannende Biografien eben. Eine Fixierung der Identität auf etwa zufällige Herkunftskonstellationen verkennt die Chance Identität als Ziel selbst zu definieren. Daraus ergibt sich ein erweiterter Freiheitsbegriff. Sich eine neue berufliche Identität zu konstruieren, gehört zur Entwicklung von Jugendlichen und mit lebenslangem Lernen gleichfalls zu Lebensverläufen von vielen Menschen. Warum vor Grenzen halt machen. Bilaterale Identitäten (z.B. D-F) gehören zum Alltag. Eine europäische formiert sich (proposition en francais).

Was macht die Kunst

Das Leben in Metropolen erlaubt es, an fantastischen Wochenenden teilzunehmen ohne viel CO2-Aufwand. So konnten wir an dem “Brussels Galery Weekend”  mit längeren Spaziergängen von Galerie zu Galerie schreiten und Inspirationen sammeln. Mit Blick über die Jahre hinweg, zeigt sich viel Kontinuität im Kunstbetrieb trotz Corona-Unterbrechung. Das Home-Office-Syndrom ist erklärter Einfluss in den Arbeiten von “Michael Cline” (Nino Mier Galery Brussels) mit Hinwendung zu introvertierter in matten Farben erscheinenden Pflanzenansichten. Philosophisch angelehnt an den späten Voltaire, der sich nach bewegtem Leben und Schreiben, vorwiegend seinem Garten und Pflanzen gewidmet hat.

mit längeren Spaziergängen von Galerie zu Galerie schreiten und Inspirationen sammeln. Mit Blick über die Jahre hinweg, zeigt sich viel Kontinuität im Kunstbetrieb trotz Corona-Unterbrechung. Das Home-Office-Syndrom ist erklärter Einfluss in den Arbeiten von “Michael Cline” (Nino Mier Galery Brussels) mit Hinwendung zu introvertierter in matten Farben erscheinenden Pflanzenansichten. Philosophisch angelehnt an den späten Voltaire, der sich nach bewegtem Leben und Schreiben, vorwiegend seinem Garten und Pflanzen gewidmet hat.

Politisch anregender und streitbarer geht es da schon die letzten 30 Jahre (!) bei den kollaborativen Künstlern “Lucy + Jorge Orta” zu. Seit Ausstellungen zur COP21 im Grand Palais in Paris und vielen anderen gibt es eine Zusammenschau nun in Brüssel bis 12.11.22 im “Patinoire Royale” bei der Galerie Valérie Bach (engl) zu sehen.

Also, was macht die Kunst? Sie lebt nach der Krise, wie vor der Krise und in der Krise und hyperventiliert. Aber, wer schaut noch hin und lässt sich anrühren. Längst erschlägt uns die Bilderflut des täglichen Medienrummels. Dabei haben wir die Hoheit über unsere Augen und Ohren. Auffallend ist die Inszenierung der meisten Galerien als Ruheräume, oft etwas abseits der Hauptstraßen und mit Hinterhöfen oder -gärten. Auch diese Kathedralen der Moderne generieren Kraft aus Stille gepaart mit Anregung.

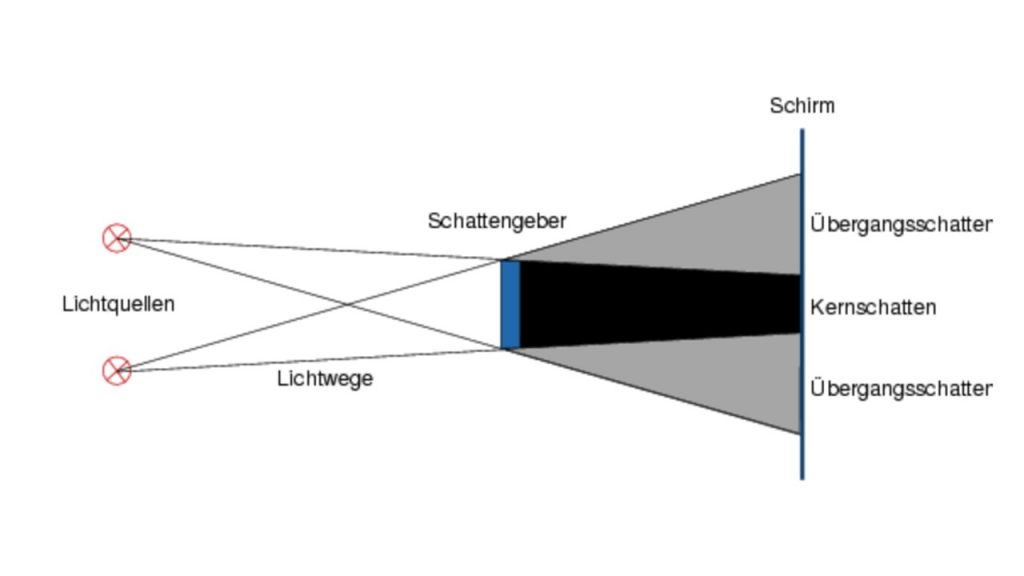

Lange Schatten

Bestimmte Ereignisse im Leben von Menschen werfen lange Schatten. Das ist ein viel beforschtes Thema (z.B. critical life events research). Einen frischen Blickwinkel aus autobiografischer Perspektive ergänzt Andreas Fischer mit seiner autobiografischen Erzählung “Die Königin von Troisdorf“. Er steht buchstäblich im langen Schatten seiner Großeltern, Eltern, Tanten und Onkeln. Mit viel Details widmet sich der Autor den Nachwirkungen von Kriegserfahrungen seiner Familie, hauptsächlich denen des 2. Weltkriegs auf die Psyche. Das Schweigen zu den oft traumatisierenden Kriegserfahrungen schafft neuerliche Barrieren, die in die Gegenwart fortwirken. Verbindugen zwischen den Generationen lassen sich erzählerisch gut darstellen, insbesondere das Sich-ineinander-verschränkende der Beziehungen und Erfahrungen. Dabei gibt es Kernschatten und Halbschatten, aber selten klares Licht auf Geschehnisse. Einzig die langen Nachwirkungen werden offensichtlich. Dabei könnte anstelle des Schweigens der Generationen zu den eigenen Erfahrungen und denen der (Groß-)Eltern durch Berichten im Familienzusammenhang vorzüglich als Lernkontext für alle und nachkommende Generationen dienen. Nach den vielfach gescheiterten Aufklärungsversuchen der 68er- Generation, hatte sich eine neuerliche Schweigewelle ausgebreitet, die erneut zu brökeln scheint (vgl. Henri-Nannen, vielfach Straßennamenänderungen). Bis zur Kriegswende 1942 wurden große Pläne geschmiedet (damals schon in Verbindung mit einer Besetzung der Ukraine S. 215-6). Das nachwirkende Trauma besteht wohl neben den vielfach beschriebenen direkten Kriegsverletzungen auch in dem Zerborsten der euphorisierten Zukunftsträume der Kriegsgenerationen aller Altersklassen. Aus Kindheitsträumen wurden offensichtliche Illusionen oder gar tiefsitzende, externalisierte Enttäuschungen. Verdrängte Schuldfragen und Wahrheitsverweigerungen mussten über Jahre aufgearbeitet werden. Die abgekürzte Entnazifizierung hat die Länge der Schatten innerhalb der Gesellschaft und der Familien nur vergrößert. Halbschatten ist eben nur halb im Schatten und schon halb im Licht. Bildquelle: http://didaktik.physik.hu-berlin.de/material/forschung/optik/anfangsoptik/schatten.htm

Rote Insel

Es war einmal in Berlin, genauer im Stadtteil Schöneberg, eine kleine rote Insel. Die hatte ihren Namen nicht von dem schönen Morgen- oder Abendrot, sondern von dem rötlichen Charakter seiner Bewohner. Sie konnten sich, wie der Franzose sagt, “se facher tout rouge”. Naja, sie waren wehrhafte Demokrat*innen mit meistens sozialdemokratischer Prägung. Das konnte vor weniger als 100 Jahren jedoch bedeuten, dass Mann oder Frau schnell im Gefängnis landete. Ach ja, aber das ist schon lange her. Julius Leber, Marlene Dietrich und Hildegard Knef machten die Rote Insel bekannt. Geblieben ist außer kleinen Gedenktafeln wenig.

Der Cheruskerpark am Gasometer kämpft als innerstädtische Grünfläche mit dem Klimawandel (Versteppung) und der Überbeanspruchung durch AnwohnerInnen und Beschäftigte. Unweit vom ICE-Bahnhof Südkreuz gelegen haben sich neben dem Euref-Campus auch verschiedene Firmensitze entwickelt. Zumindest architechtonisch kann sich das neue Vattenfall-gebäude von innen sehen lassen. Außen für die Anwohner nicht ganz so spannend. Widersprüche gehören zu Berlin und so regt es kaum noch einen nahe oder auf der roten Insel auf, dass gerade gegenüber vom Parteibüro der tiefroten Linken, ein sehr roter Rolls Royce im Halteverbot parkt. Das sieht nach einer ganz anderen Art der Zeitenwende aus (Piketty zu Ungleichheit). Bei drastisch steigenden Mieten, nicht nur auf der Insel, erklärt sich ein Berliner Referendum zur Enteignung von großen, privaten Wohnungunternehmen als wechselseitige Provokation. Für viele geht jetzt auch noch die Sonne viel früher hinter dem bald zugebauten Gasometer unter. Keine wirklich rosige Aussichten, oder? Doch, vielleicht so ->

Gewalt Training

Wöchentlich wiederholt sich das traurige Spektakel. Gewalt im Umfeld von Fußball ist kaum mehr wegzudenken. Auf 2 Seiten Sport in der Zeitung heute nur eine kleine Randnotiz kein Artikel, kein Kommentar. Ist ja alles nur Spaß, die wollen doch nur spielen. Weit gefehlt. In Berlin mit noch 2 Bundesligavereinen ist dann jede Woche Heimspiel und die Bahnhöfe werden zu Risikozonen, Straßen im Umfeld der Stadien sowieso. So wird seit Jahrzehnten die Verrohung der Gesellschaft trainiert. Früher nur samstags heute an fast allen Wochentagen. Wollen wir wirklich den totalen Fußball? Total verrückt die Welt, von den Kosten und Schäden, die die Allgemeinheit trägt mal ganz abgesehen (Nachtrag aus Süddeutsche vom 7.3.21 Randale in Mexiko – Gewalt stoppt Mexikos Liga). Viele Vereine sind sogar als gemeinnützige Organisationen bei uns deklariert. Ob das bei den Prämien noch gerechtfertigt ist, interessiert nur wenige Steuerexperten. Früher hieß es, wenn Du richtig reich werden willst, gründe eine Religion, ne kleine Sekte tat es auch. Heute gründen/kaufen wir einen Fußballverein oder Champions- Fußballverband.

Zugang zu Wissen

Ikigai

Der japanische Autor Ken Mogi hat ein Büchlein zum japanischen Lebenssinn oder Lebenskunst “Ikigai” geschrieben (Leseprobe). Ich möchte daraus einen der letzten Sätze zuerst zitieren (S.169): “Aber vergessen sie nicht, bei der Suche hin und wieder herzlich zu lachen – heute und an jedem neuen Tag!” Also das mit dem Lachen kann ich schon ganz gut, deshalb als zusammenfassendes Urteil, mal auf Bayrisch: Ken Mogi, mog i.

Das Buch des Neurowissenschaftlers versucht auf recht seriöse Weise, westlich geprägten Lesern, japanische Lebensweise und Philosophie nahe zu bringen. Meine Lektüre von Herbert Rosendorfers: Briefe in die chinesische Vergangenheit, hat mich vor Jahrzehnten bereits auf einen humoristischen Zugang zum Kulturvergleich hingewiesen. Der chinesische Mandarin, versteht München = Min chen; Bayern = Ba yan. … und so wird aus Mogi = Mog I für mich. Ikigai beschreibt “die Freuden und den Sinn des Lebens” (S.17) iki = Leben, gai = Sinn. Die 5 Säulen des japanischen Lebenssinns lassen sich ohne weitere Hierarchie im Raum platzieren. Je nach kultureller Prägung erscheinen uns einzelne Begriffe oder Leitlinien als intuitiv zugänglicher. Hier meine Nennung, keine Reihung der 5 Säulen. Im Hier und Jetzt sein; Die Freude an kleinen Dingen entdecken; Klein anfangen; Loslassen lernen; Harmonie und Nachhaltigkeit leben.

Mogi (S.71) bringt die Begriffe “Loslassen” und “Im-Hier-und-Jetzt-Sein” mit dem zen-buddhistischen Grundsatz der Selbstvergessenheit zusammen. Für westlich geprägte Individualisten ist dieser Menschheitsansatz”als anonymes, fast unsichtbares Wesen, für das Individualität keinerlei Relevanz mehr hat” (S.72) aufgrund von totalitaristischen Erfahrungen nicht wirklich akzeptabel. Loslassen und nur Im-Hier-und-Jetzt leben ist nicht wirlich winterfest. Als geistigen Zustand ist es erstrebenswert, bei Wahrung der 5. Säule in Harmonie mit Natur, Gesellschaft und Achtsamkeit für Nachhaltigkeit.

Die Erfahrung von “Flow” als wichtiges Erbe vonWalt Disney’s (S.84) patentiert als “Imagineering” ist eine starke Motivation für viele Berufseinsteigende und start-ups. Diese Vertiefung oder Zeitvergessenheit lässt sich auf vielfältige Weise und bspw. in Hobbys erreichen. Die Teezeremonie und Blumensteckkunst sind sicherlich passende japanische Beispiele in diesem Zusammenhang. Musizieren ohne jegliches Publikum (Gagaku-Tradition S.94) ist Flow, für manche im Westen aber als brotlose Kunst verschmäht. Spüren von innerer Freude und Befriedigung wird sie durch das Leben tragen. Zurückhaltung und Nachhaltigkeit sind weitere Schlüsselbegriffe des Ichigai. Denken “in Hierarchien von Gewinnern und Verlierern, Anführern und Mitläufern, Vorgesetzten und Untergebenen” (S.111) wird zum Problem. Der Begirff des “wa” = “Harmonie mit unserem Umfeld” soll eine friedenschaffende Wirkung entfalten und unnötige Konflikte vemeiden. “Loslassen ist notwendig, wenn man als Assistent eines älteren Ringers, die Wünsche und Bedürfnisse einer Respektperson erfüllen muss, der man dient” (S.125). Kritikfähigkeit wird so beiderseitig kaum gelernt. Es drängt sich mir die unerklärliche Störung der Harmonie durch die angekündigte Entsorgung des strahlenden, verseuchten Wassers der Atomkraftwerks und Atomunfalls von Fukushima auf. Die rücksichtslose Zerstörung von Umwelt wird in Japan durch Ikigai scheinbar nur verzögert, aber nicht verhindert. Kurz: Ikigai mog i, Atommüll ins Meer entsorgen, mog i net.

https://www.nipponconnection.fr/pokemon-go-a-la-rescousse-des-zones-sinistrees-du-japon/ … und was machen wir mit unserem Müll?

Ausblick 22

Vor dem Ausblick steht meist der Rückblick. Die Satireproduzierenden bereiten schon den Jahresrückblick vor. Da habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, was bleibt von 2021. Beim Stöbern in Bibliotheken und Archiven dazu, hat mich die Sammlung von Zeitschriften des „Economist“ von vor 4 Jahren beeindruckt. Hat sich doch an den Fragen und Themen von vor 4 Jahren wenig geändert. Es war nicht nur 1 verlorenes Jahr, es waren gleich 4 davon. Aber langsam, was waren damals die Themen für Titelblätter? Und heute? Visual Social Science ist ja schon eine neue Forschungsrichtung und die Macht der Bilder ist beeindruckend. Eigentlich wussten wir, was auf uns zukommt. Das Image für Corona war auch schon mit China verbunden, nur eben als Stahlkugel statt als schleichendes Virus. Lügen über Klimawandel waren ebenfalls Thema der Presse. Noch Fragen? Nur bitte kein Weiterso!

Sozial-liberale Ökologie

Anregung zum Denken über Solidarität. In „Le Monde“ vom 8.10.21 (S.31) Patrick Vieu beschreibt treffend die Notwendigkeit für den Sozialismus und die Sozialdemokratie, einige Grundüberzeugungen zu hinterfragen. Dabei verträgt sich der Humanismus nicht unmittelbar mit einem ökologischen Grundgedanken. Ökologische Basis ist der Respekt der Natur und der Biodiversität, die mit dem verteilungspolitischen Grundgedanken des Sozialismus nicht unmittelbar kompatibel ist. Die Verantwortung gegenüber der Natur berücksichtigt insbesondere den Erhalt der Lebensgrundlagen für nachkommende Generationen und damit ein Hintenanstellen der Ausbeutung der derzeitig möglichen und zugänglichen Ressourcen. Zukünftige Generationen haben ein Anrecht auf gleiche Chancen, Biodiversität zur Verfügung zu haben. Dieser Gedanke schließt Implikationen für die Gestaltung des Rentensystems mit ein. Landverbrauch, Versiegelung von Flächen für Wohnungsbau lediglich aus sozialem Fortschrittsglauben alleine ist nicht verträglich, weil nicht nachhaltig, auf mittelfristige Sicht. Herausforderungen für eine sozial-ökologische liberale Koalition in Deutschland sind daher in den unterschiedlichen Ausgangspunkten des politischen und philosophischen Grundverständnisses angelegt. Die Balance von Freiheit und Solidarität muss bereits zwischen Sozialdemokraten und Ökologen neu gefunden werden, das liberale Element gestärkt durch freie Demokraten in einer möglichen Regierungskoalition intensiviert das Spannungsverhältnis. Eine Modernisierung der sozialdemokratischen Grundgedanken kann dadurch gelingen und die Sozialdemokratie auf einen sozial-ökologischen Weg leiten. Umgekehrt kann Ökologie und Liberalismus vom ureigenen Verständnis und Leitmotiv des Sozialismus dem Wert der Solidarität, gedacht über die menschliche Spezies hinaus, Werte in die Koalition einbringen, die uns im 21.-ten Jahrhundert mit seinem krisenbehaftetem Anfang noch viele Dienste erweisen wird.

Bibliotheken

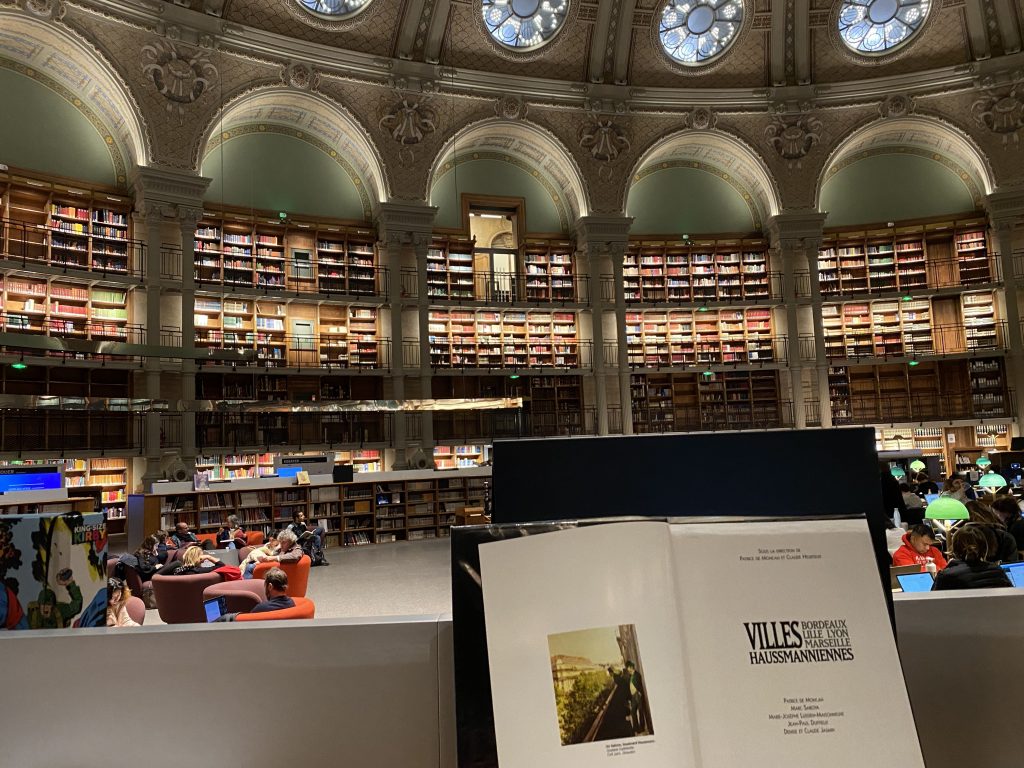

Die Freiheit in schönen Bibliotheken zu arbeiten, ist ein einzigartiges und vielfältiges Geschenk. Die neueste Umgestaltung der “Royal Library of Belgium” (KBR.be) hat einen hellen Lesesaal hinzugefügt. Eigentlich für Studierende, die keine Dokumente der Bibliothek konsultieren gedacht, mutiert die Institution zu einem “co-working” space. Das ist der eine Trend, aber ebenso werden alte Bestände für die Öffentlichkeit erschlossen und damit entwickelt sich das Berufsfeld des Bibliothekars zum Kurator des eigenen Fundus. Für die Inszenierung und Inspektion seltener Bestände zahlen Besucher höhere Eintrittsgelder. Win-Win nennen wir das heute. Valorisierung des Bestands und der Restaurierungsarbeiten ist die andere Seite der Medaille. Die Kathedralen der Moderne putzen sich richtig raus. Das macht Mut und Hoffnung für Bildungschancen, die wertvollen Bestände können so gut erhalten an viele Generationen weitergegeben werden.

“Je connais l’âme du pauvre et celle du riche : le pauvre s’imagine qu’avec l’argent on peut tout avoir. Le riche, lui, sait que ce n’est pas vrai.” (baron Maurice de Hirsch, 1831-1896) zitiert nach Victor Malka, 2006, S.93.

“J’imagine, donc je suis“

Market Maker

Some say if you want to get really rich you have to found a religion. Alternatively you create a charismatic brand for the masses. Currently you might also highjack a political party and make it a personal quasi-religious enterprise. Also, to become the richest man in the world you have to disrupt the usual market practices and create your own market and rules before everybody else understands it. Digital technology is key in this respect. Microsoft, Apple, then Facebook, Amazon, Google, (GAFAM in reverse order) have successfully exploited technological leadership. But there is more to it. The real challenge is to be successful in creating i.e. making your own market, where you are setting the rules yourself and each transaction on this market is paying a percentage into your pockets. It is amazing that this market making is not considered as creating a monopoly using technology long ago. This is changing but only slowly. Originally, the state or regulator set the rules for a market. The more the abuses of GAFAM in various respects become obvious to everybody, the more the call for rule-setting of politically responsible institutions can no longer be ignored. That is the point when either the state or non-profit organisations come in and can increase overall societal welfare. The strategy then is to have a state or quasi-state organisation regulate the conditions of the maket to overcome the information asymetry between buyers and sellers on these markets.

Accordingly we witness a multitude of local, sectoral, national or international maket makers. For profit it can be a true gold mine, as non-profit it still reaps sizable percentages on market activities of members, customers and service providers. One example of such a new non-profit market maker is the British organisation “modern markets for all” (MM4A). As it is run by a trained journalist, the media coverage is considerable. For all start-ups it should be part of their business plan to check whether they have a potential to become a (local, product or sectoral) market maker of some kind, rather than yet another contributor to the wealth of the GAFAM. Business school teaching could take this into account, particularly those training social entrepreneurs.

Nachgeforscht

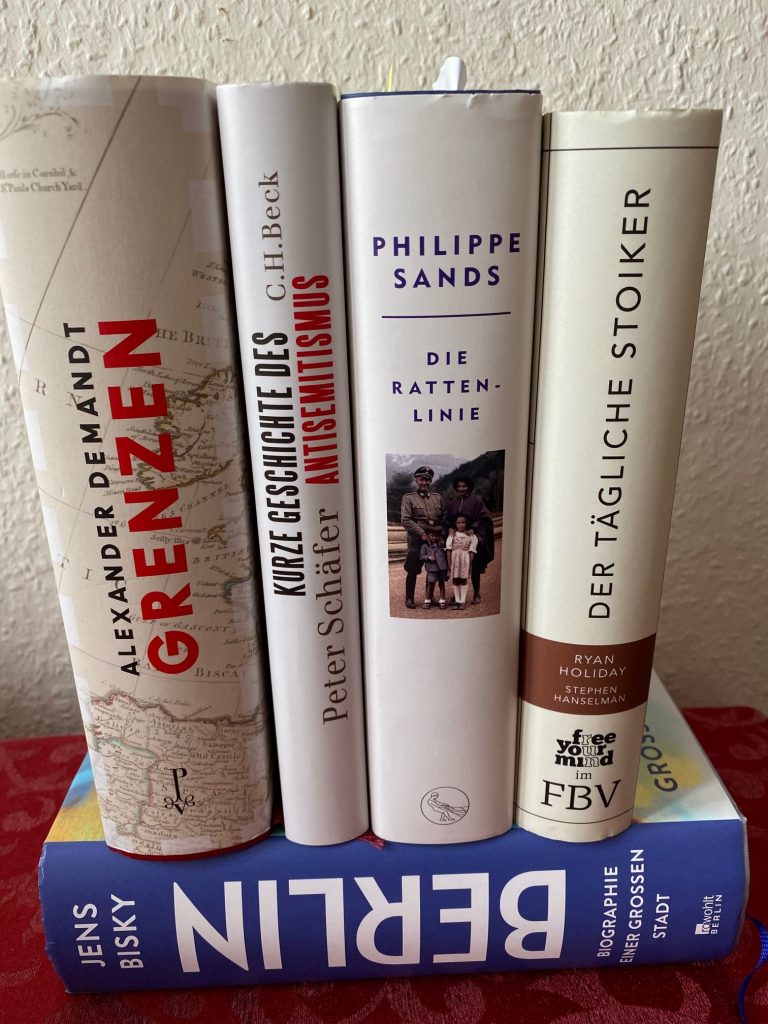

Von einem der Stoiker, SENECA, kennen wir den Satz “Wir sagen immer, dass wir uns unsere Eltern nicht aussuchen können, dass der Zufall sie uns zugeteilt hat – doch tatsächlich haben wir die Wahl, wessen Kinder wir gerne wären. ” (aus De brevitate vitae, 15.3a). Genetik und Epigenitik machen uns aus, aber sicherlich ist sehr entscheidend, sich “die richtigen Mentoren auszusuchen” (Der tägliche Stoiker, S.18,1 als Kommentar zum Seneca Zitat). Das waren schon immer gute Bücher oder weise Personen. Für die letzten Wochen hatte ich als Mentoren (1) Peter Schäfer, (2) Philippe Sands und (3) Alexander Demandt gewählt (Linksammlung siehe hier). Gepaart mit etwas Biografie- und Lebensverlaufsforschung eine anregende Lektüre. Die Quintessenz in Reihe des Auftretens: (1) “Beides, Hass und Angst, gehört eng zusammen, und beides ist auch, wie man in der Geschichte immer wieder sehen kann, ein Hauptmerkmal des Antisemitismus.” Bezogen auf die Schoah: “Vergleiche müssen selbstverständlich erlaubt sein, solange mit “vergleichen” nicht “gleichsetzten” gemeint ist.” Für die akribische Aufarbeitung der Judenverfolgung über die Jahrhunderte und die Verschärfung derselben unter der NSDAP, die mit Hitler als Reichskanzler (ab 30.1.1933) einen Freibrief bekam, die Hetze aus “Mein Kampf” dann schrittweise mit seinen Parteigenossen umzusetzen. Dazu die Dokus “Wannseekonferenz” ansehen.

(2) Philippe Sands verfolgt über 455 Seiten die Biografie eines Nazis auf der Flucht. Dieser Nazi der ersten Stunde machte sich Hoffnung noch über die Rattenlinie von Österreich, über die Alpen in der Nähe des “Wilden Kaisers”, und letztlich über Rom nach Südamerika zu fliehen. Buchautor Philippe Sands und Horst, der Sohn des Nazis Otto Wächter führen Biografieforschung durch, um die Schuld von “Otto” zu ergründen. In vielen Gesprächen wir erörtert, ob er bei Tötungen und der öffentlichen Hinrichtung von 50 Polen in Bochnia im Dezember 1939 nur dabei war oder verantwortlich war (S. 430ff). War er nur Ausführender, oder hatte er eine anleitende Funktion. Der Sohn Horst verteidigt die Taten seines Vaters mit viel juristischer Spitzfindigkeit. Letztlich verteidigt er sich selbst, zwar vielleicht Teil einer kollektiven Schuld und Verantwortung zu sein, aber jegliche individuelle Bezüge leugnet er. Die guten Jahre mit seinen Eltern, seine wechselvolle Vergangenheit mit seinen Eltern hat die Familienbindung scheinbar aufgewertet. Die Feststellung, sein Vater war ein Massenmörder, kommt zwar nicht über die Lippen des Sohnes, aber beschließt den generationenübergreifenden Bericht mit romanhaftem Spannungsbogen.

(3) Der Begriff “Grenze” ist eine Grundkategorie der Geschichte und selbst der Ideengeschichte. Demandt leitet von der Begriffsdefinition “Grenze … unabdingbare Voraussetzung beim Wahrnehmen und Bezeichnen, beim Denken und Handeln.” (S. 19) über zu Grenze als Raumgrenze (S. 29ff) und Zeitgrenze (S. 74ff). Zu letzter heisst es (S. 101) “… jede Gegenwart war in der Vergangenheit einmal Zukunft; … jede Gegenwart in der Zukunft wird einmal Vergangenheit sein. Zukunft ist künftige Vergangenheit und Vergangenheit ist ehemalige Zukunft.” Nur ein Schelm denkt dabei an Karl Valentin. Bezogen auf die Bücher (1) + (2) verlangt dies ein Gedankenexperiment von uns. Versetzten wir uns in eine Gegenwart in der Vergangenheit, welche Zukünfte gab es bei grausamsten antisemitischen Verbrechen für die Millionen an Opfern und die vielen, ungezählten Täter.

Aus der Zukunft gesehen, wenn unsere Gegenwart mit ihren eigenen Formen des Antisemitismus, bereits Vergangenheit geworden ist, dann wollen wir angekommen sein an einer aufgeklärten Sicht auf die Stationen und Perioden der Vergangenheit, selbst in unserer Sichtweise auf Familienbiografien. Mit Demandt wird einem klar, die Kriegszeit, dann zeitliche Grenze, Nachkriegszeit hat es so völkerrechtlich gegeben, jedoch in den Schicksalen der Familien zeichneten sich vielfach andere Zäsuren ab. Das Datum der Verhaftung, Deportation, Ermordung, Flucht, Rückkehr bildet den biografischen Einschnitt und die Grenzerfahrung gleich für mehrere Generationen. Die “Stolpersteine” verdeutlichen die massenhaften Schicksale der jüdischen BürgerInnen beispielsweise in Berlin. Bei Jens Bisky: Biografie einer großen Stadt sehen wir die Bezüge aus Vergangenheit, die in die Gegenwart und Zukunft reichen. “Die Wohnungsnot blieb ein zäher Begleiter, sie führte … zur “Radikalisierung breiter Massen” (S.475). Trotz der prestigeträchtigen Großprojekte, wie der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz in den späten Zwanziger Jahren, bleibt der soziale Wohnungsbau und Eigentumsübertragungen zwischen Generationen damals und heute eine der drängensten sozialen Fragen, die wiederum Angst und Hass schüren. Hier schliesst sich der Kreis der Literaturbesprechung auf überraschende Weise. Täter und Opfer müssen gleichsam im Blick bleiben.

Radikalisierung

Prozesse der Radikalisierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen laufen über die Geschichte hinweg oftmals in vergleichbaren Formen ab. Das bedeutet jedoch nicht die Gleichsetzung solcher Prozesse. Das ist eine der Botschaften von Peter Schäfer (2021) “Kurze Geschichte des Antisemitismus“. Wichtig ist immer wieder hervorzuheben, “Die Ablehnung und Verunglimpfung des Judentums gehört nicht grundsätzlich zur Botschaft des Koran, sondern erklärt sich, wo sie zutage tritt, aus der politischen Gemengelage” (S. 113). Das trifft genau den Kern der derzeitigen Lage im Nahen Osten. Zunächst wird Hass geschürt und dann eine explosive Stimmung erzeugt. Wenn anschließend Radikale die Oberhand gewinnen, ist es bis zur Explosion des Pulverfasses nicht mehr lange hin. Das erleben wir gerade erneut. Eine Provokation durch Enteignung und Räumung hat im Fastenmonat buchstäblich das Fass zum Überlaufen gebracht. Raketenbeschuss einerseits, Abfangschirm und Vergeltung durch gezielte Zerstörung folgen. “Die ständige Ambivalenz zwischen Hass auf die Juden und Angst vor den Juden” (S. 295) zieht sich bereits durch die Jahrhunderte des Antisemitismus, wie Peter Schäfer aufzeigt. Dieses Schema zeigt sich am 15/16/ 17. Mai 2021 erneut. Laut Tagesspiegel print (S.4) haben die Aggressionen sich längst auch auf Europa übertragen (auch online Tsp). Da bleibt viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wer glaubt das können Eltern alleine und auch selbst im HomeOffice nebenbei leisten, täuscht sich gewaltig. In 3 Stunden pro Woche im Sozialkundeunterricht wird das eventuell leistbar sein. Jedoch die derzeitigen antisemitischen Hassbekundungen zeigen vor allem eins: Das Versagen des Unterrichts in der Vergangenheit und eklatante Versäumnisse bei der Eingliederung von Zugewanderten und Asylsuchenden. Bevor das in den Wahlkampf gerät, sollte sich ein Konsens der demokratischen Parteien bilden, endlich der Angst, dem Hass und der Radikalisierung entgegen zu treten. Den Antisemitismus bekämpfen, heisst viel miteinander zu reden, zu diskutieren, um Berühungsängste abzubauen und “Miteinander” statt “Gegeneinander” zu erlernen. Das ist schwierig in einer bereits mit Hass aufgeladenen Stimmung. Besonnenheit ist gefragt und nicht das platte Drohen mit harten Strafen. Da macht es sich der deutsche Innenminister Seehofer viel zu einfach. Wahlkampfposen helfen noch am wenigsten, das gilt für Deutschland, ebenso für Israel, das sich gefühlt seit mehreren Jahren im Dauerwahlkampfmodus befindet.

Seelenverwandtschaft

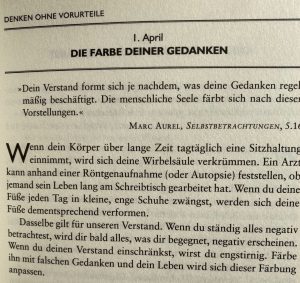

“Dein Verstand formt sich je nachdem, was deine Gedanken regelmäßig beschäftigt. Die menschliche Seele färbt sich nach diesen Vorstellungen” notierte bereits Marc Aurel in den Selbstbetrachtungen (5.16).

Theognis von Megara: “Von guten Menschen wirst du Gutes lernen, aber wenn du dich unter schlechte begibst, wird deine Seele Schaden nehmen.” Zitate aus “Der tägliche Stoiker“(S. 111+87 reingucken, Kritik).

Ein interessantes Fundstück zu der Frage, was die Seele ist, verweist auf die Korrespondenz von Voltaire (Âme = Seele). “Seele nennen wir, was mit Leben erfüllt”. Das Zitat verweist auf Beweggründe für das Handeln, modern als Motivation bezeichnet, seit der Antike oft mit Psyche gleichgesetzt. Eingebettet in die Frage was wahr ist, spielt uns die Psyche ja so manchen Streich, besonders im Rückspiegel. Individuelle Schuld bei kollektiver Schuld, besser kollektives Versagen und Verantwortung aufzuzeigen, ist oft kein leichtes Unterfangen. Das hat Philippe Sands Jahre seines Lebens bewegt. Über “Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit” lautet der zweite Untertitel seines hochgelobten Rechercheromans. Über einen “Nazi auf der Flucht”, der die “Rattenlinie” nehmen möchte, ermöglicht er uns, in die Recherche zur Schuld von Otto Wächter einzusteigen. Wieviel individuelle Schuld ist nachweisbar bei Kriegsverbrechen? Das hat bereits viele Gerichte beschäftigt. Aber die Intergenerationalität, die Schuld auch begleitet, ist einer der Nebenstränge des nicht-fiktionellen Romans. Was lässt sich über Generationen hinweg als Wahrheit weitergeben? Schönfärberei ist eine zusätzliche Gefahr der Erzählungen älterer Generationen. Da muss man/frau selber ran (Familienforschung), am besten unterstützt durch kritische JournalistInnen. Wahrheit finden ist dabei ein Prozess mit vielen Klippen. Was ergibt sich aus den Archiven, Akten und Nachlässen. Jede Evidenz braucht Bewertung zur Verlässlichkeit der Information, Beweise bzw. mögliche Interpretationen. Ein Satz von Philippe Sands (S.454) hatte mein besonderes soziologisches, kriminologisches Interesse geweckt: “Es ist wichtiger, den Schlächter zu verstehen als das Opfer”. Ob uns das bei der Prävention von neuerlichem Schrecken hilfreich sein kann, bleibt die große Frage. Grenzüberschreitungen und Antisemitismus sind wieder allgegenwärtig. Die Antwort darauf gibt’s nach Pfingsten. Frühzeitig Täter und ihre Steigbügelhalter zu identifizieren und zu verstehen, das praktizieren Andreas Busche und Hannes Soltau in ihrem Tagesspiegelartikel vom 2.5.2021 zu antidemokratischen Netzwerken.

Auswahl Handapparat für die Tage Klaus in Klausur.

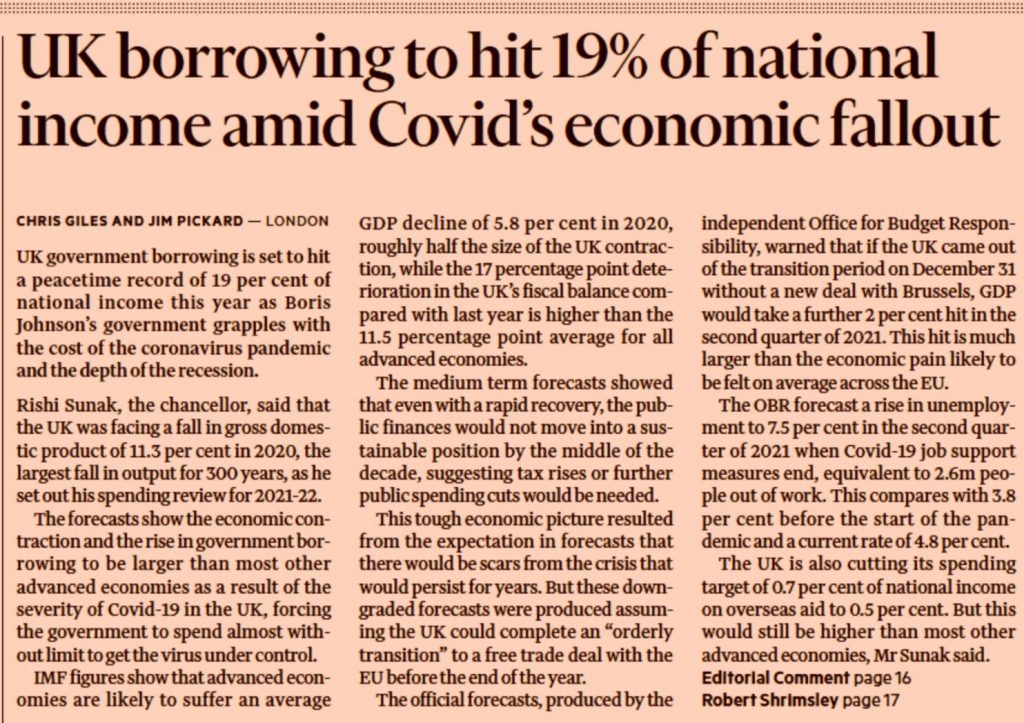

UK deficit spending

On 26th of November 2020, in the middle of COVID-19 health care desaster the UK is announcing a horrific budget deficit for 2020. Apparently, this is the largest for more than 100 years. The costs of bad choices in several votes (BREXIT, Parliament, Prime Minister) can be calculated in billions of pounds now. The younger generations pay a particularly high price. Cut of from Europe, job losses due to covid-19 and then the huge debt burden … and this despite the fact that they voted in a majority to stay in the EU. Very unlucky! As Germany was the sick man of Europe with high deficit and high unemployment I continued my studies in the UK, maybe youth in the UK could take advantage of migrating in numbers to Europe. Sometimes this is the only fact stubborn governments will listen to. So,”get on your bike” across the channel this time. A famous quote from Michael Heseltine to solve the unemployment of youth in the early 1990.