Sometimes people believe they can catch a bit of fame, if they live in a prominent neighborhood. Next to a famous person or the glamor surrounding such a place is inspiring. In Berlin the honor or fame is transmitted for example with the street names of composers. Everybody knows Johann Sebastian Bach and around Christmas time many of his compositions will be performed again. Directly next to Bach street we find Flotow street. It needs a bit of info about music and music history to identify the honor for Flotow to appear next to Bach. Well, Berlin you are „wunderbar“. You have made my day just on one of the first few days of the direct train connection between Paris and Berlin started. We grow together in small steps.

Paris 1830s

The music life in Paris in the early 19th century, almost 200 years before now, was incredibly rich. In 1828 the young Flotow arrived in Paris to receive lessons. The pianists Liszt, Chopin, Fields and Czerny passed or lived for longer times in Paris. The innovation in this period of romantic music and operas saw also a fierce competition among those talents. It was no easy task to find your niche to thrive in composition or in both performing and composing.

The 1830s had a rich urban bourgeoisie, which animated and indulged in festive events of live music and social life. Friendships of Chopin and Sand are a testimony for this. Similarly, the young Flotow and Offenbach paired to find their place in the Paris music salons and society of that time. The biography of John Field, written by Patrick Piggott (1973, p.73-81) supports this density of musical experience. The period is also characterized by the fast industrialization and the rise of the global trade. The musical life found refuge in the romantic period and more and more artistic performances by musicians. Theatres, opera houses, concert halls and private salons were meeting points of the upper social class which practices networking in rather closed circles with rather rigid routines and admission at the time.

In architecture the Operas became meeting points and a matter of national pride with National Operas contributing even to national identities. The opulent “Palais Garnier” in Paris was started in 1861 to become an iconic place in the new Paris with the huge boulevards à la Haussmann. The wealthy citizens cultivated a new lifestyle of a networked upper class that had the leisure to participate in the masses of modernity. Cultural events of all kinds filled newspapers and specialized editions. There were inner and outer circles of influence in the economic, military, political and cultural spheres.

Recommendation letters were a real currency for entry in each of these circles. Some of these social practices, have still a lot of currency even in 2024. In short, in the 1830s Paris was the place to be. Compositions of that time still fill concert halls today and their music is abundant on the new music platforms and streaming as well.

Flotow Paris1

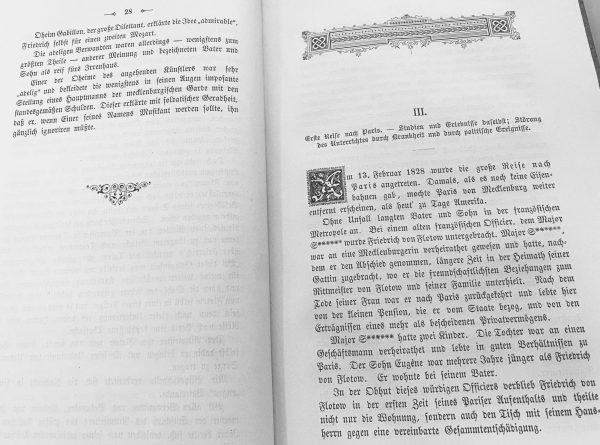

Die Biografie von Friedrich von Flotow, verfasst von seiner letzten Ehefrau, beschreibt die erste Parisreise und den prägenden Aufenthalt für die Ausbildung des noch sehr jungen Komponisten (S.29 ff). Bereits im Februar 1828, mit erst 15 Jahren, begann der erste Studienaufenthalt in Paris. In einer den Eltern bekannten Familie wurde der junge Friedrich aufgenommen und begann sein Musikstudium am Konservatorium. Prof. Friedrich Reicha war dort sein Lehrer, der 1825 seinen “Traité de la haute composition” veröffentlicht hatte. Schon Adam und Berlioz hatten bei Reicha Kompositionsunterricht einige Jahre vorher. Die Juli-Revolution 1830 in Paris führte jedoch zu solchen Unruhen, dass die Familie den Sohn rasch nach Mecklenburg zurückrief.

Die frühe Erfahrung in Paris, und wie wir heute sagen “total immersion” in die französische Sprachwelt und Musik, eröffnete dem jungen Komponisten einen Berufsweg, der sicherlich ohne den Aufenthalt völlig anders verlaufen wäre.

Seine letzte Komposition “Der blinde Musikant” ist als reale Erfahrung des jungen Flotow in der Biografie erwähnt. Zusammen mit seinem Freund Aubry hätte er für den stadtbekannten blinden Musikanten als Straßenmusikant Geld gesammelt. Mit seiner letzten Komposition hat er im Vorgriff auf seinen eigenen Tod, dem blinden Musikanten noch ein Denkmal gesetzt. Dieser war bald nach dieser Aktion dennoch verstorben.

Schüleraustausch und Studienaufenthalte zwischen D und F kann eine äußerst prägende Wirkung entfalten. Das trifft auch noch 200 Jahre später zu. (Image: Flotow Biografie 1892. A.28-29.

Flotow CH

Noch 20 Jahre nach seinem Tod wurde Friedrich von Flotow recht prominent aufgeführt. Im Stadt- und Aktien- Theater der Stadt St. Gallen stand seine Oper “Martha” an einem Mittwoch 26.4.1905 auf dem Programm (Anfang 8 Uhr präzis), gefolgt von Mozarts Zauberflöte 2 Tage später. Was für eine Konkurrenz. Das Plakat zur Aufführung ist in der Digitalen Bibliothek der Kunstbibliothek in Berlin anzusehen (Link).

Die Geschichte des Theaters in St. Gallen ist aus ökonomischen, gesellschaftlichen und architektonischen Gründen interessant. Das Tagblatt berichtete in 2007 über den Abriss der historischen Städte und den sehr verspäteten Neubau einer moderneren, größeren und wirtschaftlicheren Spielstätte. Damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon standen populäre Werke wie die Martha und die Zauberflöte auf dem Spielplan. Die Aktionäre des Stadt- und Aktien- Theaters der Stadt St. Gallen haben wohl schon immer etwas mehr auf das Geld geschaut, auch wenn es um Kunst geht. Mehr Zuschauende und Zuhörende ist demokratisch und nebenbei gut für’s Geschäft. Der Abriss war beklagenswerter Weise im Jahr 1971. Ein Neubau an anderem Ort startete bereits 1968. Dieser Bau musste ebenfalls nach 40 Jahren Spielzeit grundsaniert oder abgerissen werden. Heute findet sich darin ein lebhaftes Programm mit Musicals als ausgezeichnetem Schwerpunkt und beispielsweise des Theaterstücks „Gott“ von Ferdinand von Schirach . Die Stadt und die Aktionäre sind wohl aus der finanziellen Verantwortung, aber das Kanton St.Gallen und der Lotteriefond sind eingesprungen.  Bildquelle und Großansicht Kunstbibliothek SPK Berlin.

Bildquelle und Großansicht Kunstbibliothek SPK Berlin.

Flotow Hund

F. v. Flotow hat seine letzten Jahre in Darmstadt verbracht. Seine Kompositionen und Aufführungen seiner Werke haben ihm ein hinreichendes Auskommen an seinem Lebensabend ermöglicht. Als früher Streiter für Autorenrechte an kompositorischer Arbeit wusste er wie wichtig solche Bezüge im höheren Alter waren. Für viele in der damaligen Gesellschaft galten Komponierende als Künstler mit hohem Verarmungsrisiko. Bis kurz vor seinem Tod hat Flotow noch neue Werke komponiert. Das Lied „Der blinde Musikant“ von 1884 wird als das letzte veröffentlichte Werk bezeichnet. Den sterbenden Musiker begleitet sein Hund, der ebenfalls Teil der Aufführungspraxis war. Die einleitende und abschließende Komposition im 3/4 Takt hat eine tänzerische fast humoristische Prägung, die vielleicht eine Anspielung auf seinen Hit „Die letzte Rose“ darstellt. Eine irische Melodie zu einem vom Hund getanzten Begräbnis hätte eine opernhafte Leichtigkeit erzeugt, die nicht vielen im Angesicht des Todes gegönnt ist. Hunde mag ich nicht, aber den da schon. Flotow vertraute sicherlich selbst bis zu seinem Tod auf die Macht der Musik. Sich selbst dabei nicht zu ernst zu nehmen, nachdem sein Freund Jacques Offenbach kürzlich vorher verstorben war, lässt sich hier erkennen. Da bleibt ein gewisser ironischer Begleitton oder zumindest ein Augenzwinkern. (Image Digitale Sammlung der Staatsbibliothek Berlin Auszug Flotow Musiknoten 2024-1).

Flotow Jazzy

Es war wohl nur eine Frage der Zeit bis mir der Suchalgorithmus diverser Plattformen eine Jazzvariante einer Melodie von Flotow raussuchen und vorschlagen würde. In Verbindung mit einem Abstecher an Flotows Ehrengrabmal in Darmstadt war es dann so weit. Der überraschende Vorschlag eines Arrangements, das gleich mehrere Melodien von Flotow zitierte, war erstaunlich, aber eher gedacht für FreundInnen von Jazzimprovisationen, die Spaß an Kompositions- und Improvisationstechniken haben.

Die Beteiligung der Bayerischen Philharmoniker an der Produktion zeigt, was in den 70er und 80er Jahren so alles möglich war. Cross-over zwischen Musikstilen war sehr willkommen. Das ist meiner Einschätzung nach sogar noch vielfältiger geworden, aber nicht unbedingt häufiger. Also habe ich mich anregen lassen, die Herausforderung anzunehmen. Der Beginn schien mir zunächst wenig gelungen, die Referenz zu der bekannten Flotow-melodie nur am Rande hör- und erkennbar. Das Experiment wurde rasch zu einem anspruchsvollen Musikrätsel. Wie viele Melodien oder Werke wurden zitiert? Das wird zu einer musikanalytischen Aufgabe, die nicht so rasch zu lösen ist.

Für Personen, die wenig mit Flotow vertraut sind, wird das Rätsel vielleicht erst gegen Ende der Einspielung überhaupt als klassische, romantische Vorlage erkannt. Trick gelungen: Klassik mag ich nicht, aber das da schon. Das kann also vielleicht sogar Generationen zusammenbringen.

Der Arrangeur und Pianist Eugen Cicero, ein aus dem sozialistischen Rumänien geflohener Pianist und Komponist hat sicherlich in der oft als Trauermelodie bezeichneten Arie „Die letzte Rose“ Trost und Inspiration gefunden.

Laut seiner Biografie gab es dazu eventuell Anlass, die Selbsttötung seiner Stieftochter mit 14 Jahren. Letztere Geschichte ist in dem Roman und Kinofilm „Chritiane F. – Die Kinder vom Bahnhof Zoo“ ein Hintergrundmaterial gewesen. Vielen ist dieser Film in unvergesslich tragischer Erinnerung geblieben. Die Fentanyl-krise in USA und beginnend in Europa ruft solche Schrecken ebenfalls wieder in Erinnerung.

Die Discografie zu Flotow und die Verarbeitung durch Flotow der ursprünglichen irischen Volksliedvorlage könnte copyright-Expertinnen heute schier zur Verzweiflung bringen (Transponieren von D-Dur nach F-Dur erweckt mehr Tiefe statt Leichtigkeit und mehr Koloratur haben daraus einen internationalen operngängigen Hit gemacht, siehe Druckauszüge hier). Zu solchen Anlehnungen entwickeln sich heutzutage ganz umfassende Rechtsprechungen, die durch KI-unterstützte oder geschriebene Melodien nochmal etwas komplizierter werden. Einfach ignorieren geht nicht mehr. Das kann sehr teuer werden. Es bleibt uns ein passendes interdisziplinäres Lehrstück zum Thema Musik, Komposition und Gesellschaft.

Flotow Darmstadt

Warum wählt ein weitgereister Komponist Darmstadt als seine finale Station im Lebensverlauf? Familiäre und persönliche Angelegenheiten haben sicherlich viel dazu beigetragen vgl. Biografie. Kreativität in fortgeschrittenen Lebensphasen hat viel mit professioneller Routine zu tun, aber eben auch mit harter Arbeit, wenn die Ansprüche an die eigene Kreativität und Arbeit den groben Linien des eigenen Werdegangs gerecht werden sollen. Annehmlichkeiten des Lebens, wie Parks und einfache Erreichbarkeit von kulturellen Events, waren im aufstrebenden Darmstadt vorhanden. Die Nähe zu Frankfurt (Buchmesse für Libretti), Wiesbaden und Mainz sind weitere Pluspunkte. Ruhe zum Arbeiten gleichfalls.

Die Stadt Darmstadt hat es dem Komponisten seine Wahlheimat langfristig gedankt. Auf dem Alten Friedhof in Darmstadt befindet sich die eindrucksvolle Gedenkstätte für Flotow, ihm zu Ehren gewidmet von seiner Gattin Rosa und seiner Schwester Bernardine sowie den beiden Kindern.

Für seine beachtliche Zahl an Followern, beispielsweise 60.000+ auf der Plattform Spotify, wird es besonders freuen, dass sein größter Hit „die letzte Rose“ bildlich bei der Grabpflege eine anmutende Rolle spielt.

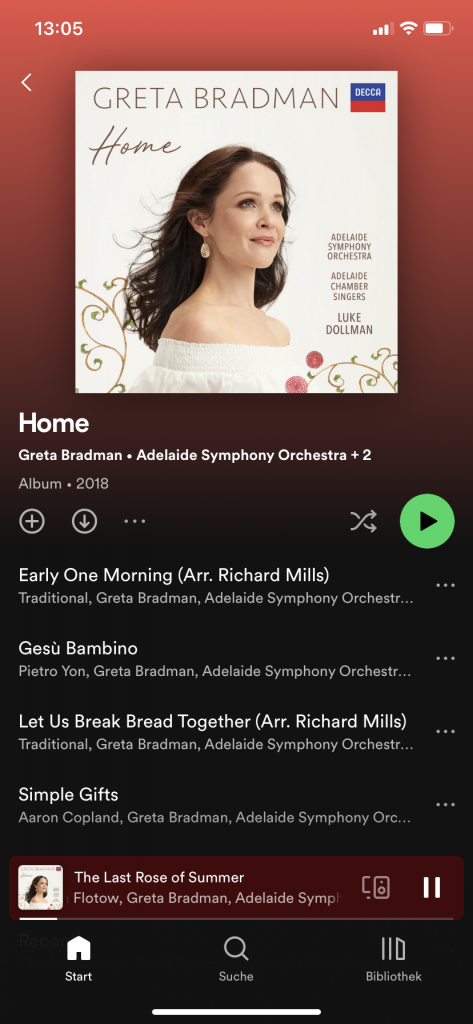

Flotow Aus

Irgendwann, so denkt man, sollte der Ruf einiger Komponierenden enden oder zumindest verblassen. Überraschend war das Auffinden auf der Musikplattform Spotify einer populären Sammlung von Liedern bei denen die letzte Rose von von Flotow zu hören ist. Ein Bayer oder Österreicher hätte vielleicht gerufen: Ja AUS is! Nix AUS ist es. Ein australisches Orchester (aus Adelaide) und Greta Bradman haben in 2018 auf der anderen Seite der Erdkugel, Flotow mit seiner „irischen“ Arie ins Programm genommen neben anderen Ohrwürmern. Die Romantik lebt. Einige Melodien finden weiterhin ihr Publikum. Erstaunlich, nach 150+ Jahren und 6000km Entfernung. Flotows Opernarien aus Stradella begeistern auch hin und wieder die Fangemeinden der Startenöre.

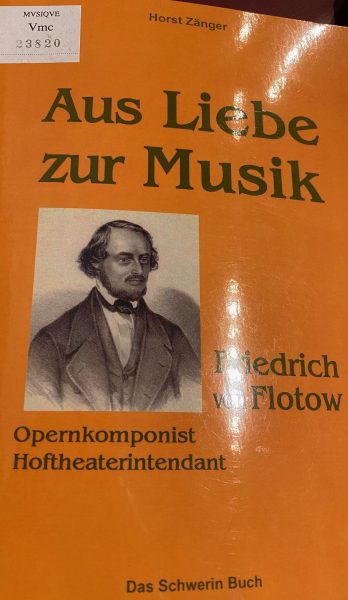

Flotow Martha2

Aus dem kleinen Büchlein von Horst Zänger „Aus Liebe zur Musik“, geht hervor, dass wohl schon Richard Wagner in seiner Zeit als Dirigent in Dresden mehrmals seit dem 25.3.1848 die Martha aufgeführt hatte, die erst am 25.11.1847 in Wien uraufgeführt worden war (Zänger, 2012, S.22). Das Urteil des sehr germanisch daherkommenden 35-jährigen Wagners über die eher italienisch anmutende, auf französischen Lehrmeistern beruhenden Werke von Flotow war wohl recht unfreundlich. Franz Liszt dirigierte die Martha in Weimar wohl noch vor Wagner in Dresden (Ghesquière 2012, S.18). Die Opernhäuser wollten eben ihr Hemd in den aus Österreich mit seiner Wiener Klassik wehenden Wind hängen, Qualität hin oder her. Volle Häuser zahlten sich damals genauso aus wie heute. Cosima Liszt, Richard Wagners spätere zweite Frau war ein Bindeglied zwischen beiden Familien, die die populäre Oper von Flotow hinreichend gekannt und studiert hatten.

Rivalitäten und Wettbewerb gehören eben zur Musik wie zum Drama des täglichen Lebens. Einem offenen Antisemitismus von Wagner stellte der Komponist Flotow zumindest in seiner Zeit als Intendant in Schwerin eine offenere Personalpolitik entgegen. Gelebte und erfahrene Offenheit in Paris hatten ihn vielleicht gegen Antisemitismus immunisiert. Das gibt Hoffnung und betont den frühen Erfahrungsaustausch der Kulturen jenseits der deutsch-französischen Beziehungsdichte.

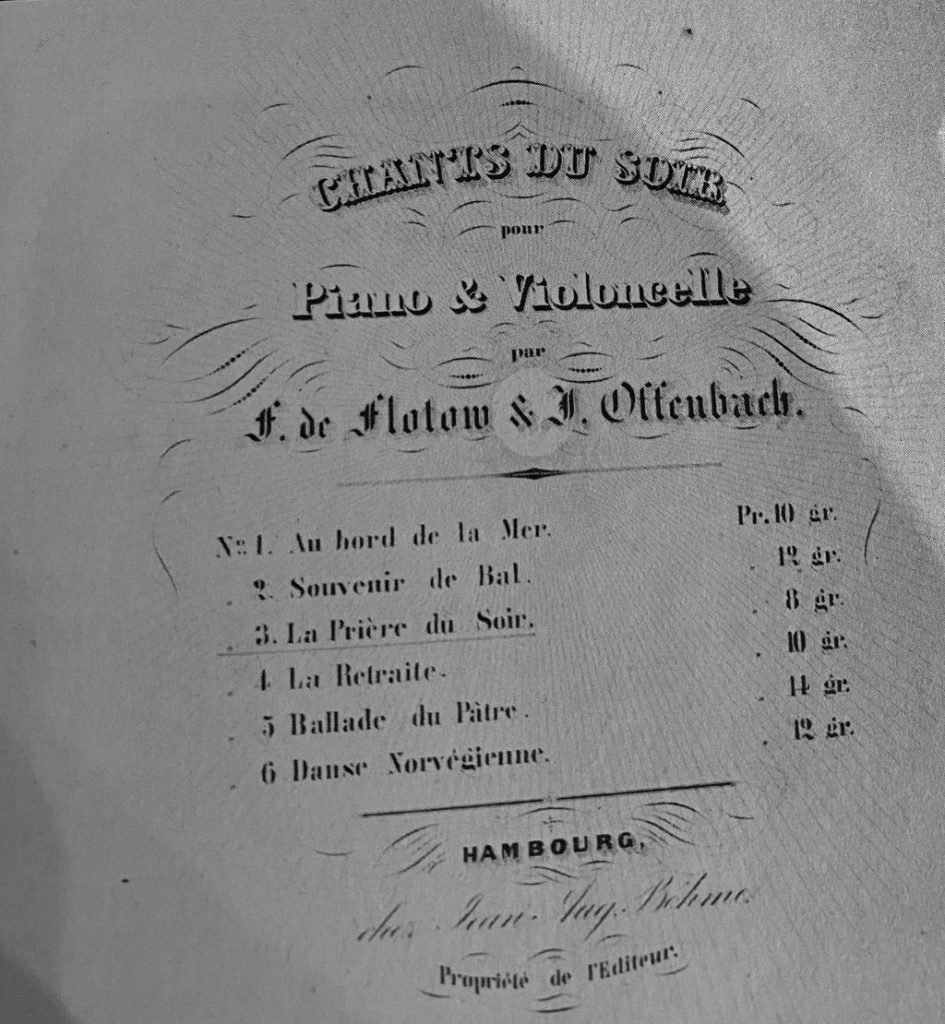

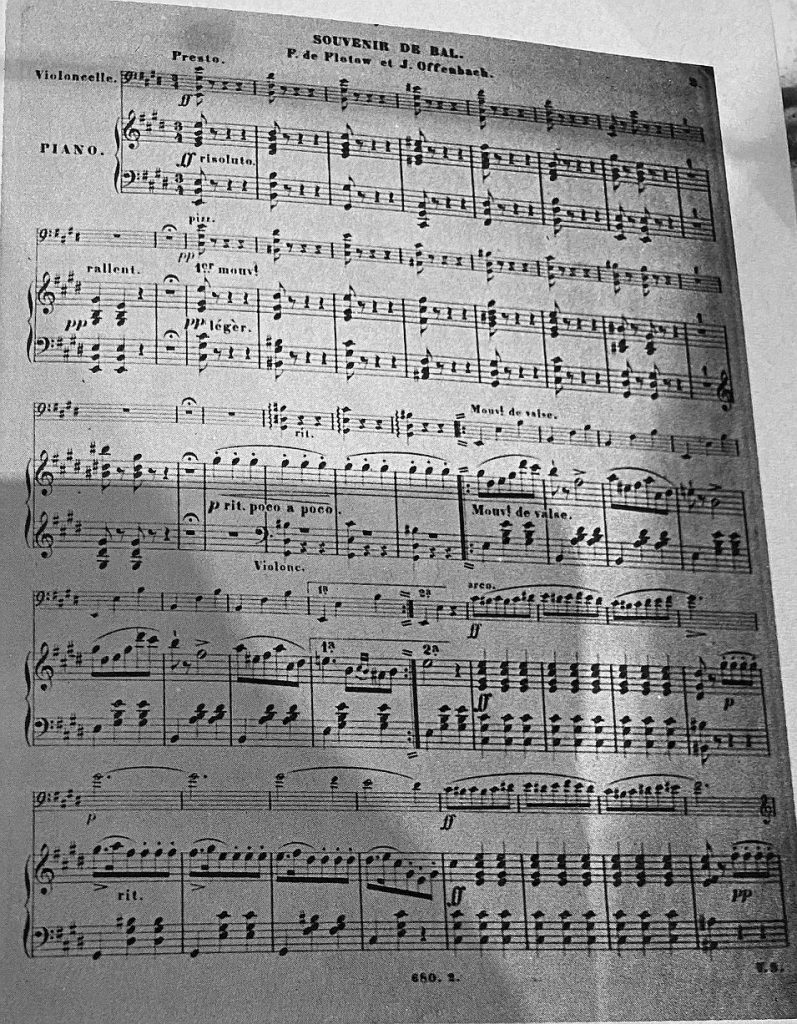

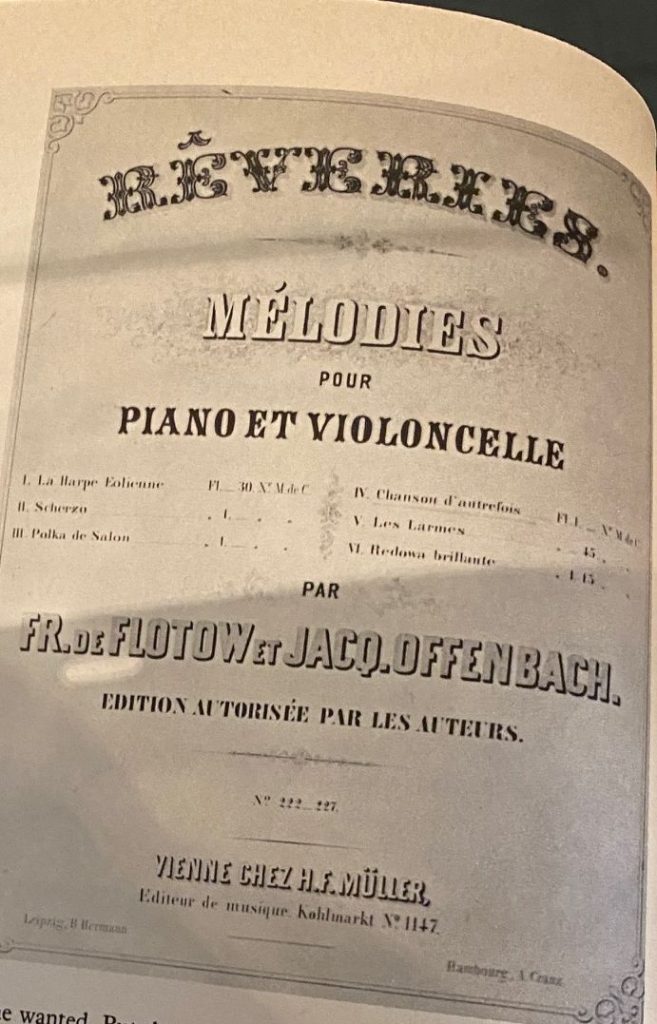

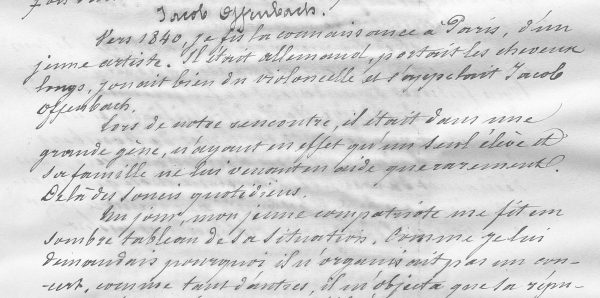

Flotow Offenbach

Erstmals in der Zeitschrift „Opérette“ (2012, No.164, S.53-57) erschienen, hat Dominique Ghesquière eine verschränkte Biografie von Flotow und Offenbach veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist von Peter Hawig in den Emser Heften Nr.353 (ISSN 1436-459X) erschienen. In interessanter Weise wird das diplomatische Geschick, sich von kleinen Aufführungen in größere Häuser hoch zu arbeiten, von Flotow erfolgreich praktiziert zum Asset für beide Komponisten. So war der damalige Weg zum professionellen Musiker insbesondere auch zum erfolgreichen Komponisten. Flotows erste komische Oper „Pierre et Cathérine“ wurde bereits 1832 im Hôtel Castellane (Rue du Faubourg Saint-Honoré 112) aufgeführt. Ein Vaudeville mit Gesangseinlagen „Le Comte de Charolais“ wurde im Théâtre du Palais-Royal 1836 zur Aufführung gebracht. In seinen Erinnerungen schreibt Flotow kurz nach dem Tod von Offenbach, dass er Jacob (erst nach Konvertierung Jacques) schon 1838 als Cellist kennenlernte. „die Runde durch die Salons war die Kunst, akzeptiert zu werden. Es war in erster Linie die Nagelprobe des echten Talents und der Virtuosität, gleichzeitig aber auch die des Dienermachens, der geschickt genutzten Gelegenheiten und schließlich des Erfolges. Jacob nahm also sehr gerne an, als sein Freund ihm vorschlug, ihn dort einzuführen, wo er selbst gern gesehen war.“ (S.7,9). Für diese Soirées schrieben beide Neukompositionen, die in 2 Serien erschienen sind. „Les chants du soir“ und „réveries“. Für Flotow war eine weitere Bekanntschaft mit Friedrich Wilhelm Riese (pseudonym W. Friedrich) in Paris bedeutend. Letzterer schrieb das deutschsprachige Libretto zu Stradella, der Flotow Oper, die dann erfolgreich 1844 in Hamburg uraufgeführt wurde. Wechselseitige Beeinflussung der beiden Komponisten wurden vielfach besprochen, jedoch sind keine wirklich belegt. Lediglich in den „Bouffes-Parisiens La Romance de la rose“ hat Offenbach eine direktes Zitat aus Flotows irischer Melodie von Thomas Moore „Die letzte Rose“ verwertet und parodiert. Solche Anlehnungen, wie Flotows an die irische Melodie waren und sind auch heute noch gängige Praxis in der Komposition, durchaus mit Rechtsstreitigkeiten heutzutage. Während Flotow bereits 1848 recht solide etabliert war, musste sich Offenbach noch weitere Erfolge erarbeiten. Das hat sich in den Jahren um 1870 bereits ausgeglichen. Flotow’s Oper „L’ombre“ (Der Schatten) hatte die Premiere in der Opéra-Comique kurz vor Kriegsausbruch, wurde dann 1871 im Salle Favart erneut gespielt (S.24). Beide Komponisten haben sich gegenseitig inspiriert und in gewisser Weise voneinander profitiert. Klassik populär machen, ist beiden gelungen und die wechselvollen deutsch-französischen Biografien eine beispielgebende, positive wechselseitige Befruchtung.

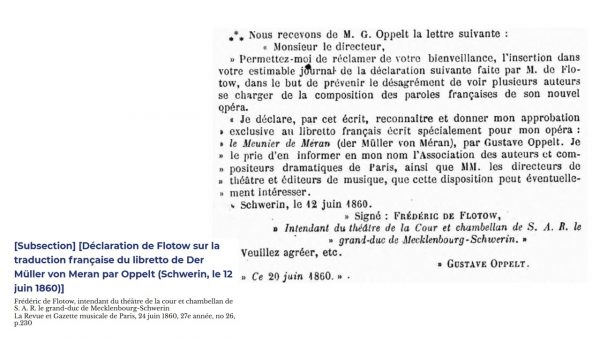

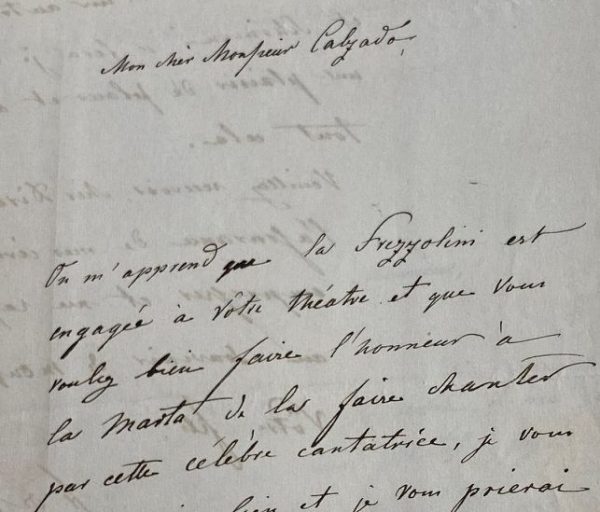

Flotow Brief

Von Frédéric de Flotow habe ich bisher wenig von seinem Schriftverkehr in öffentlichen Bibliotheken (BnF) auffinden können. Beachtlich sind die Funde in den Pariser Bibliotheken. Neben einem auf Deutsch geschriebenen Brief sind dort 4 weitere, teilweise mit mehreren Blättern im Original erhalten. Es handelt sich dabei um Briefe, die mit Auftraggebern für seine Werke korrespondieren oder Besuche bei Bekannten, die sich meist verschieben oder schwer arrangieren lassen, denn der Komponist und spätere Intendant von Schwerin ist viel beschäftigt. Die zahlreichen Werke und Opern sind eine zeitraubende Angelegenheit, die Inspiration und Imagination brauchen, aber gleichzeitig eine aufgesprochene Fleißarbeit fordern. Talent ja, aber eben auch Durchhaltevermögen und ständige Suche nach geeigneten Libretti. Die Schrift, auf feinstem Briefpapier meist mit traditionellem Wappen der Familie Flotow eingestanzt, ist so klein und feingliedrig, dass mir bereits nach einer halben Stunde die Augen brannten. Ein Brief erwähnt das mögliche Engagement der italienischen Sopranistin Frezzolini an der italienischen Oper in Paris, die doch vielleicht schon die Hauptrolle in der Flotowschen Oper Martha übernehmen könnte. Der Opernchef Calzado könnte ihm (Flotow) doch vielleicht diese Ehre zu Teil werden lassen (Quelle: BnF Flotow, 1958 an Calzado, Notice n° : FRBNF39807946 S.159). Der Komponist schreibt ein fließendes, höfliches Französisch mit den üblichen Grußformeln. Seine Lehrjahre in Frankreich lagen dabei schon einige Jahre zurück. Sprachbegabung verbindet sich häufig mit musikalischen Talenten, was sicherlich von der frühen Zweisprachigkeit befördert wurde. Beeindruckend zu sehen und in einem kleinen Auszug zu lesen.

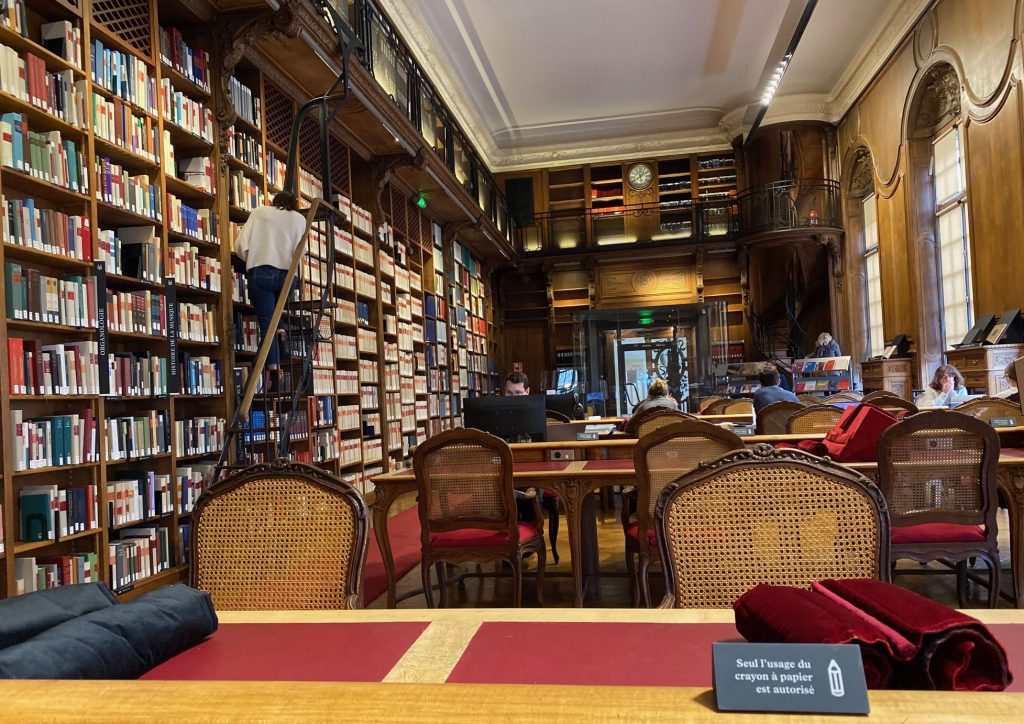

Forschen

Forschung betreiben ist meistens das Bohren dicker Bretter. Verständlich, dass das nicht jedermanns oder jederfraus Sache ist. Wer sitzt schon gerne alleine in einer kleinen Zelle und schreibt seine Forschungsergebnisse auf oder liest endlos lange und viel vorherige Forschung? Da ist ein Besuch in Archiven, Laboren oder anderen Datenarchiven schon etwas unterhaltsamer. Forschung ist überwiegend theoriegeleitet. Von Einzelfällen abstrahierende Theorien lassen die Forschenden entweder an diesen Theorien weiterarbeiten oder vielfach irgendeine Form von Daten sammeln mittels derer sie dann die Theorie(n) testen können. Eine Herausforderung an diese Arbeitsweise stellt die rein datengetriebene Induktion dar. Sozusagen der „deus ex machina“ erwächst aus einer hinreichend großen, am besten sich ständig erweiternden, Datenbasis. Wetterdaten, Verkehrsdaten, Krankheitsdaten, Börsendaten und Arbeitsmarktdaten bieten für sowohl für deduktive als auch induktive Verfahren hervorragende Beispiele. Datensammeln in Archiven, beispielsweise Rekonstruktion oder Interpretation eines Lebensverlaufs aus Korrespondenz ist ein klassisches Verfahren von meistens LiteraturwissenschaftlerInnen. Manche Archive belohnen die Forschenden mit Glanz und andere mit Gloria, selten mit beidem. Glänzende Aussichten bietet die biographische Forschung zu Komponisten und MusikerInnen in Paris. In der kleinen, aber sehr feinen Bibliothek der „Opera Garnier“ bin ich zu dem Komponisten Flotow fündig geworden. Es befinden sich dort in der Komponistenakte Zeitungsausschnitte, die 150 Jahre alt sind und ein Büchlein aus frühen DDR-Zeiten, die den Aristokratenkomponist durchaus kritisch durchleuchten. Die Ablenkung auf dem Weg in die Bibliothek und dem Archiv der Oper ist allerdings atemberaubend, also nur für ganz überzeugte Forschende zu empfehlen. Die meisten werden von der Opulenz des Bauwerks so beeindruckt, dass jegliche Forschungsfrage und Theorie „backstage“ verwiesen werden. Selbst backstage kann es ziemlich schön sein.

Flotow Stradella

Die Oper Stradella von Flotow wurde in 2006 eingehend besprochen. Sarah Hibbert hat ein immer wieder aktuelles Thema: Wie sollten vorherige Stilepochen in der Aufführungspraxis und der Komposition behandelt werden? Die Legende über den Sänger Stradella, der einem Fürsten die Braut ausgespannt hat und deswegen ermordet werden sollte, bietet einen interessanten (sex and crime) Plot. Wegen der Gesangskunst des Verführers, wollten die bestellten .Auftragsmörder den bezaubernden Sänger nicht töten. Tatort ist der Auftritt der Sängers in einer Kathedrale. Fritz von Flotow und Louis Niedermeyer haben beide fast zeitgleich eine Version des Librettos vertont. Es stellt sich nun die Frage, wie denn am besten der historische Stoff aus dem 17-ten Jahrhundert darzubieten ist. Beide Komponisten komponierten im Stil der romantischen Oper des 19-ten Jahrhunderts. Flotow wählt eine stärker historisierende Variante der mittelalterlichen Musik der Stradella-themen in seiner Oper. Die Klangfarben der mittelalterlichen Kirchenmusik passen aber nur schwerlich zu den Erwartungen des zeitgenössischen (1830er) Opernpublikums. Daraus resultiert,en eine spannende kompositorische Aufgabe und entsprechende Herausforderung für die Aufführung des Werks. Darüber hinaus müssen noch Unterschiede zwischen der ersten mehr populären Form der Oper für Paris (Vaudeville) und der später in Hamburg uraufgeführten Version der Flotowschen Stradella Fassung beachtet werden. Historisierung mit Anlehnungen an Gesänge von Palestrina sind nicht der Geschmack eines jeden im Publikum und der Kritiker. Grund genug, in die Opern mal wieder reinzuhören. Den Tenor, die Arie “Jungfrau Maria” singend, hätte ich wahrscheinlich auch nicht als Auftragsmörder töten können. Rolando Villazón ist darin recht überzeugend.

Quelle: Hibbert, S. 2006. Murder in the Cathedral. Stradella, Musical Power and Performing the Past in 1830s Paris. Music & Letters Vol 87 Nr. 4. doi:10.1093/ml/gcl081 (Photos, KS Kathedrale in Meaux, F).

Flotow Kontroversen

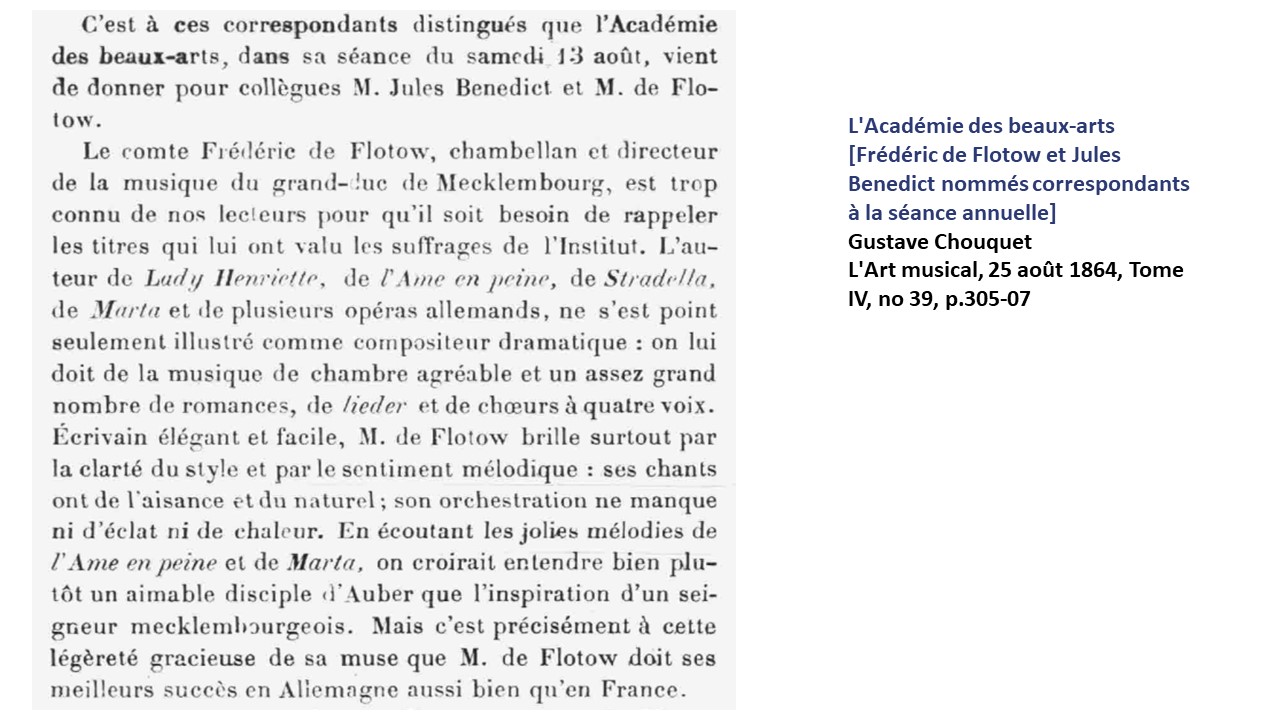

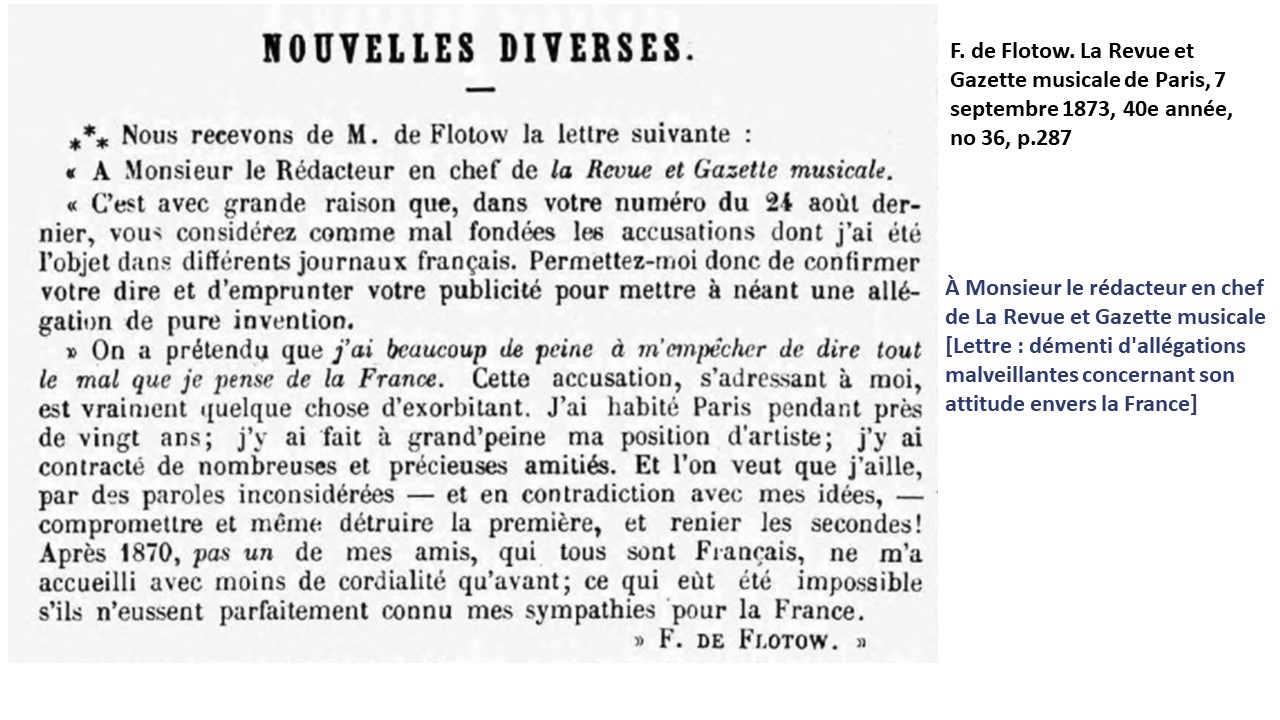

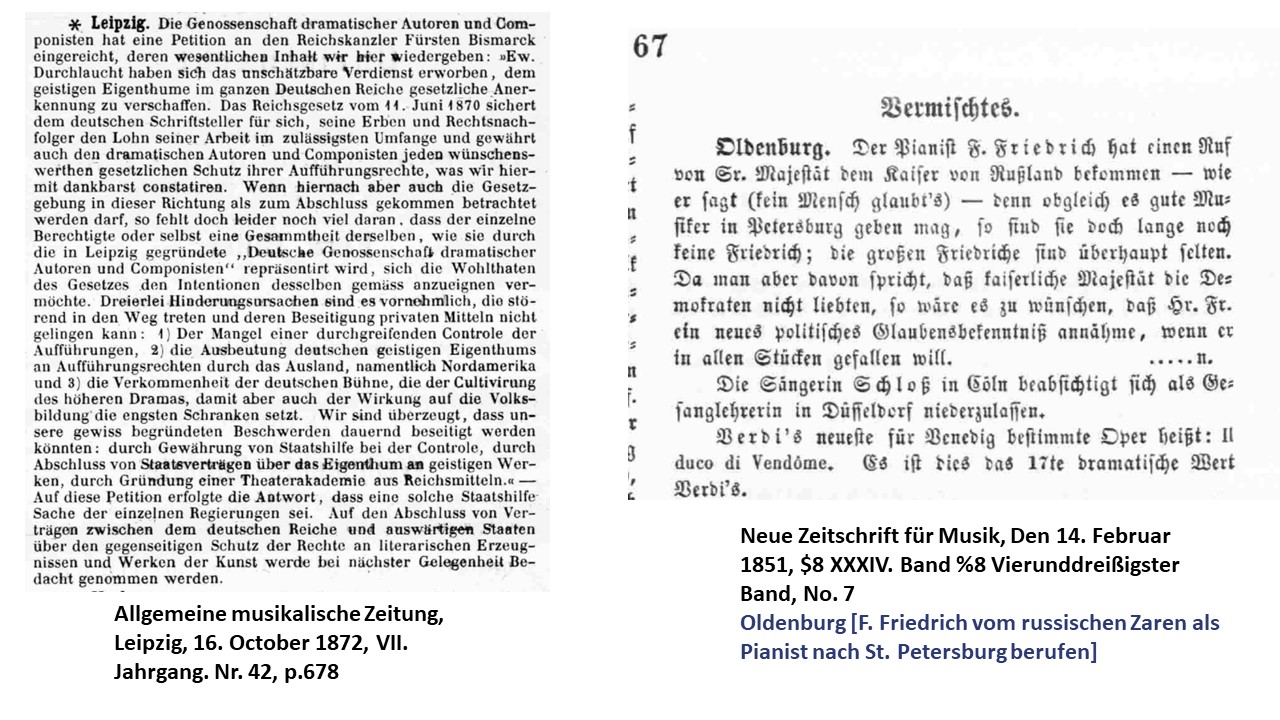

Während Flotows Lehrjahren in Paris ereigneten sich historische Ereignisse, wie zum Beispiel die Pariser Juli-Revolution 1830, Commune oder die 1848er Revolutionen in Paris und Deutschland. Später sollte der dt-frz. Krieg 1870 ein weiters einschneidendes Erlebnis darstellen. Über all diese historischen Verwerfungen hinweg sind Kunstschaffende ständig den nationalen Vereinnahmungen und Verwertungen ausgesetzt. Bei Flotow äußerst sich das in den Intrigen von unterschiedlichen Seiten, die gegen ihn gefahren werden. Von deutscher Seite mal als Demokrat verunglimpft (s.u.), wird er in Frankreich als frankreichfeindlich bezichtigt. Aktiv dagegenhalten, gehörte schon damals zum Geschäft im europäischen Raum. Mit dem Eintreten für Autorenrechte an Werken und deren Aufführungen schaffte er sich sicherlich nicht nur begeisterte Freunde in der Theaterwelt. Vergleichbar dem Disput über Patentrechte zu Hörnern, Trompeten und dem Saxophon, musste die Lebensgrundlage für viele Komponierende erst noch geschaffen werden. Eine Nominierung als Korrespondent der „Akadémie des Beaux-Arts“ ist da eine tolle Anerkennung. Die Probleme von höchst prekären Lebensverhältnissen von Kunstschaffenden im weitesten Sinne bleiben eine ständige Aufgabe und Herausforderung (Mäzene). Der kleine Fritz von Flotow hatte in seiner Kindheit mit genau diesen Einstellungen gegenüber dem oft brotlosen Beruf des Kunst– und/oder Musikschaffenden zu kämpfen. Als streitbarer Aristokrat mit demokratischen Zügen fiel er mitten in die soziale Zerrissenheit und politischen Wechselbäder des 19. Jahrhunderts.

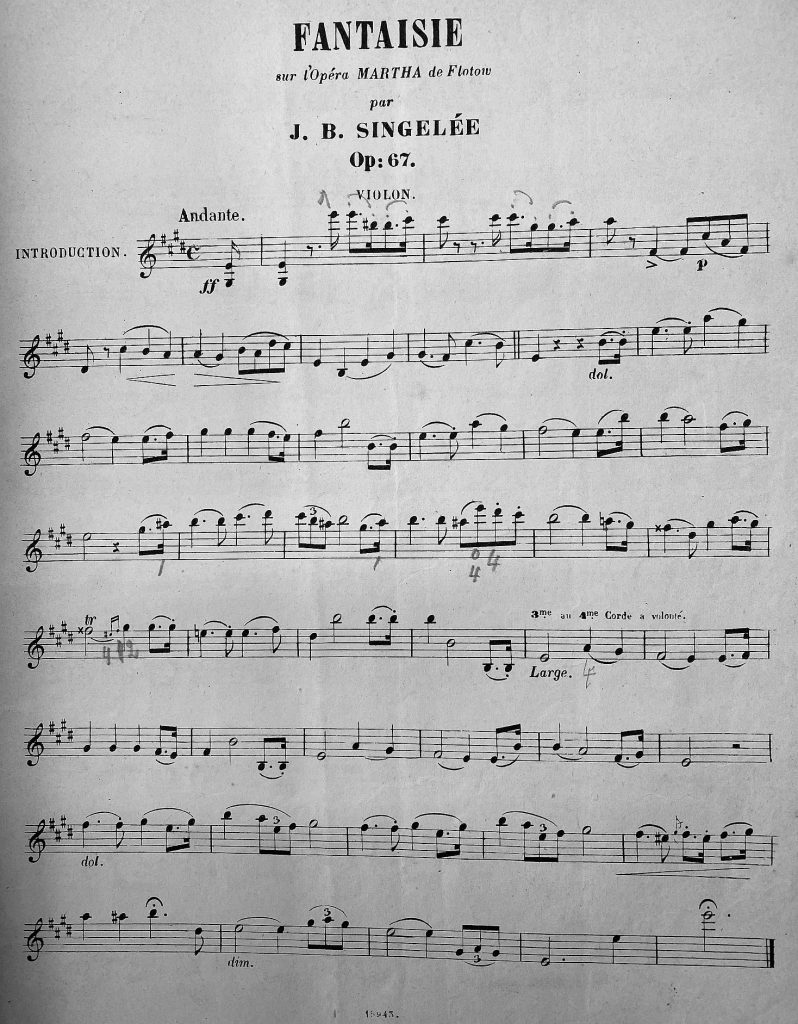

Flotow Singelée

Frédéric de Flotow hatte sicherlich in Jean-Baptiste Singelée einen Fan. 2 seiner frühen Opern, Stradella und Martha, wurden mit Fantasien für Violine und Klavier von Singelée neu arrangiert. Der Geiger, Dirigent und Komponist Jean-Baptiste Singelée, geboren 1812 in Brüssel (damals noch zugehörig zu Frankreich) ist in Ostende 1875 verstorben. Eine spätere Würdigung im Kursaal in Ostende mit einem Konzert verdeutlicht die Wertschätzung über sein Wirken als Konzertmeister und Dirigent hinaus u.a. in Brüssel. Sein kompositorisches Werk ist beachtlich, auch wenn seine einzige Oper vielleicht nicht so viel Nachhaltigkeit erreicht hat, trotz des einprägsamen Titels: „Les dentelles de Bruxelles“. Uns interessieren hier seine Fantasien basierend auf Themen von Flotow, die als Drucke erhalten geblieben sind und in der „public domain“ einsehbar sind. Interessant ist auch die gemeinsame Zeit am „Conservatoire Royale de Musique à Bruxelles“ mit Alphonse Sax, der später die Patente auf die Instrumentenfamilie der Saxophone erlangte. Klassische Musik populär machen, war schon ein frühes Bestreben vieler Komponierenden und Musikschaffenden. Ganz nach dem Motto: „Ich mag keine Klassik, aber das gefällt mir“ werden so Personen erreicht, die sich ansonsten für ganz andere Musik und Rhythmen interessieren. Da hat der Fritz oder Frédéric de Flotow vielleicht noch mehr Chancen in der Unterhaltungsmusik. Mit Jacques Offenbach verband ihn eine Freundschaft, die “Co-creation” hervorgebracht hat. Beide verdienten sich wohl etwas Geld für den Lebensunterhalt in Paris in jungen Jahren.

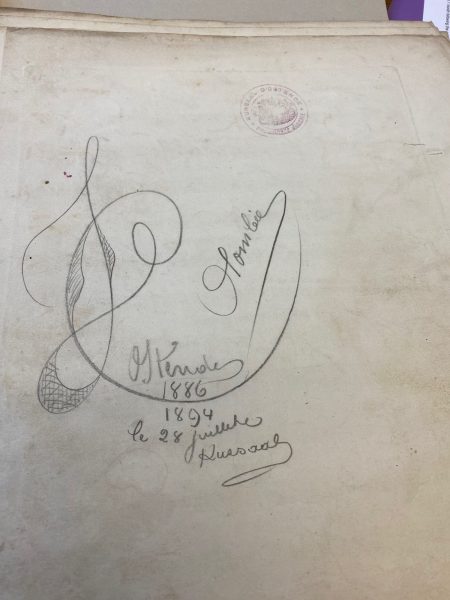

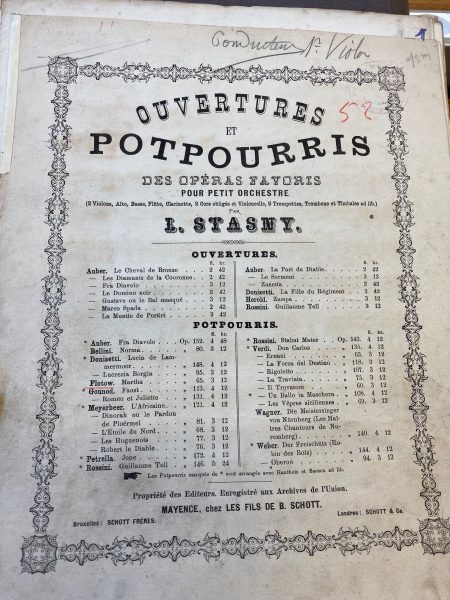

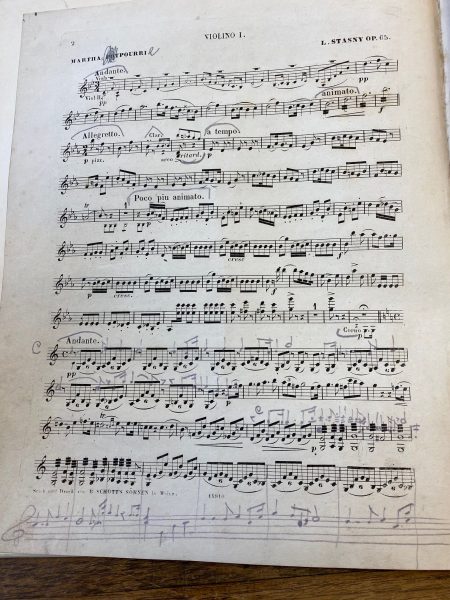

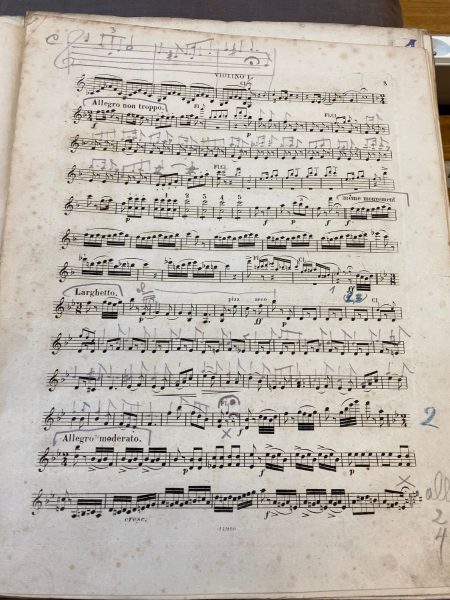

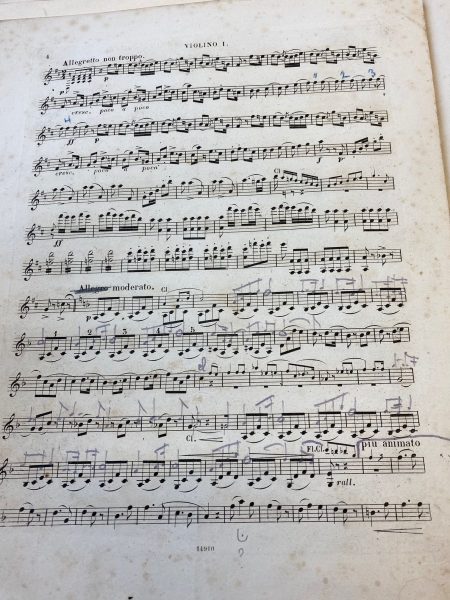

Flotow Potpourri

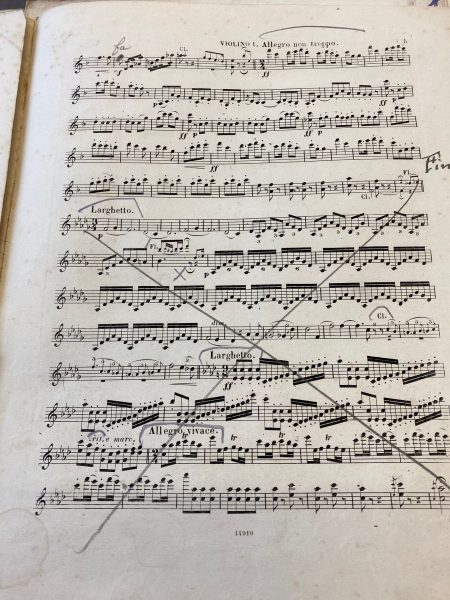

Über das musikalische Thema der Flotow Oper „Martha“ gibt es der heutigen Popmusik vergleichbar spätere verkürzte Versionen. Zu einiger Beliebtheit ist das Potpourri zu den Motiven von Martha gekommen. Kleineres Orchester und ein melodisches vereinfachtes Arrangement konnten für kurze Konzertabende verwandt werden. Der Komponist und Arrangeur Spasny Op. 65 hat Flotows Melodien aus „Martha“ publiziert (desgleichen von Wagner und Verdi). Die Kopie in der KBR Bruxelles ist ein kompletter Orchestersatz datiert von 1886 und 28.7.1894. Aufgeführt wurde das Potpourri im Kursaal von Ostende, wahrscheinlich für die Sommergäste in der Hafenstadt mit naheliegenden Erholungsgebieten und Küstenorten. Neben einigen schönen handschriftlichen Kopien für Violine (5 Seiten) oder Pauken (1 Seite, viele Pausentakte) ist die Partitur für die 1. Violino als „Conducteur“ (assisté?) ausgewiesen und sehr abgegriffen. Interessant sind die Anmerkungen und Einfügungen, wahrscheinlich zu wichtigen Parallelstimmen. Die komplette Streichung ab dem Larghetto am Ende der Partitur, anfänglich in Des-Dur, war vielleicht zu anspruchsvoll, für das zu erwartende Publikum. Ein F-Dur Abschlussakkord vorher klingt erholsamer, zumal im Urlaub nicht wahr. Der an einem Gag interessierte Musikfreund amüsiert sich an der Kritzelei am Anfang. Aus MARTHA; POTPOURRI ist Martha, Potpourrie geworden, was so viel heißt, wie „Martha verdorben“. Der Dirigent (Assistent? Es gibt noch ein sauberes Conducteurexemplar in der Mappe) hatte wohl einen schwierigen befristeten Sommerjob angenommen. Alternativ könnten wir das aber auch interpretieren als Kommentar zu der vereinfachten, aber verdorbenen Version der Flotowschen Martha als Originalstück. Genauer wollen wir das gar nicht wissen, oder?

Flotow Europa

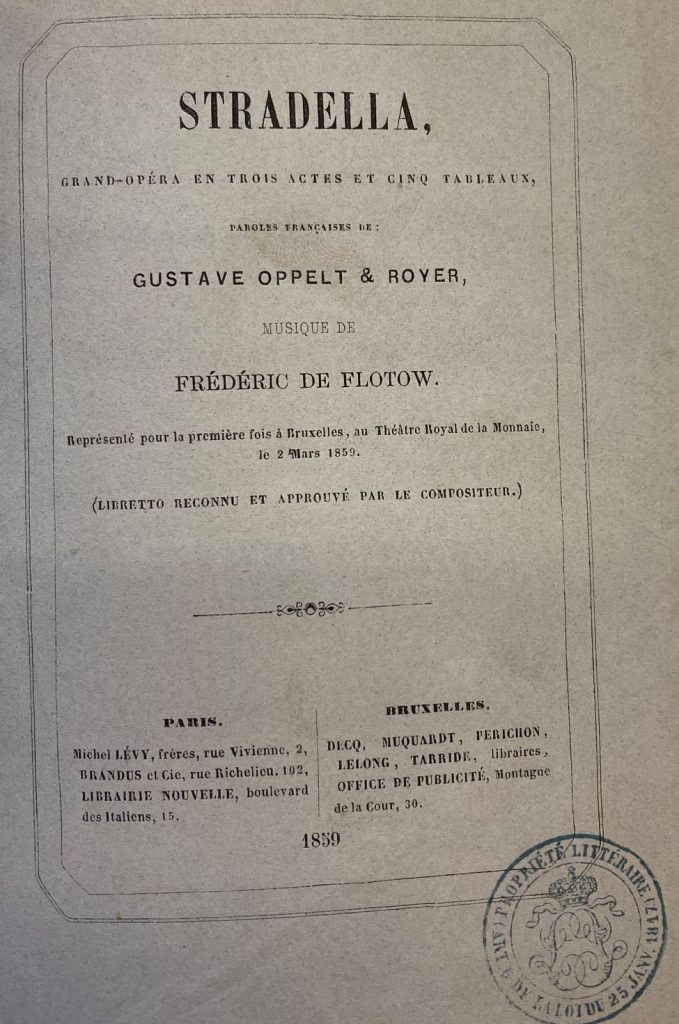

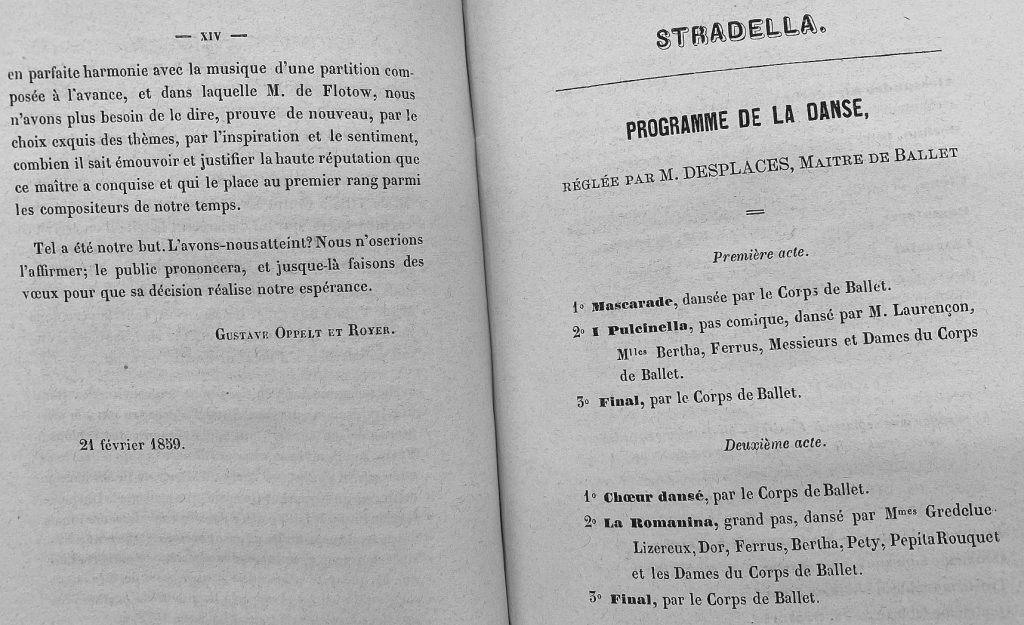

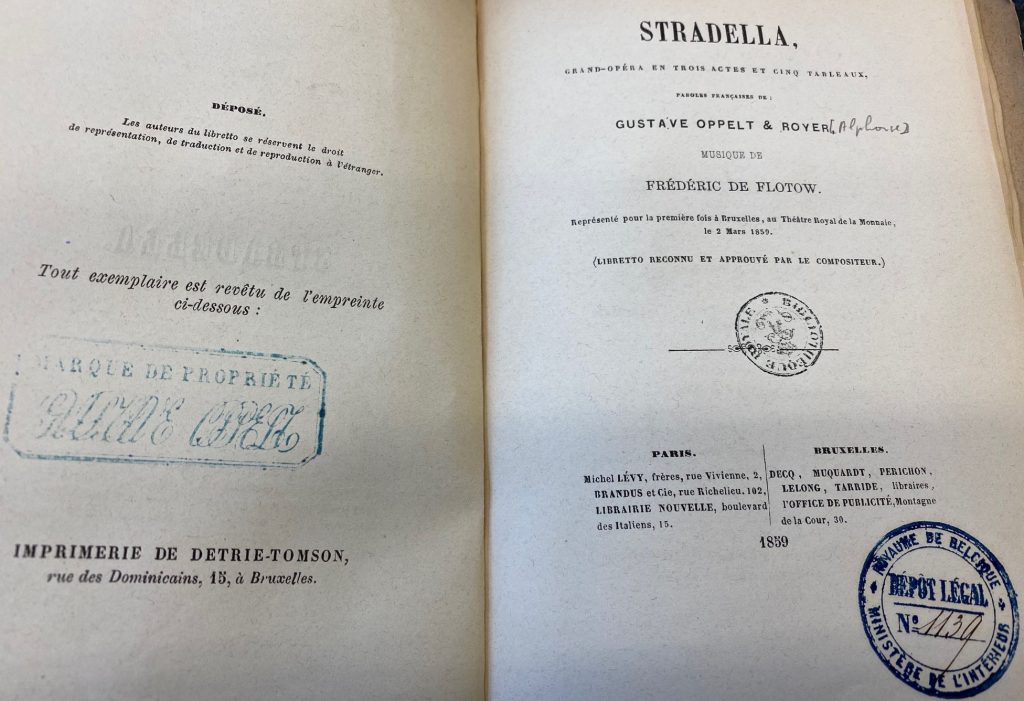

In der späteren Aufführungspraxis des Werks von „Fritz“ von Flotow, wie ihn seine Mutter in MeckPom nannte, sollte es für den in Frankreich ausgebildeten Jugendlichen einige Fallstricke zu überwinden geben. Bereits seine erste Oper „Alessandro Stradella“ hatte mit Produktpiraterie zu kämpfen. Der Übersetzer Gustave Oppelt (1844 Autor zu Stradella genannt BNF), mit Erwähnung auch von Alphonse Royer, hatten die Rechte des Librettos inne (Stempel des Dépôt Légal 1859 Nr 1139). Anlässlich der Erstaufführung in Brüssel am 2-3-1859 au Théâtre Royal de la Monnaie erschien das gedruckte Libretto versehen mit einem Echtheitsstempel. Bereits 1860 gab es dann Anlass, dass Gustave Oppelt mit der Unterstützung von „Frédéric de Flotow“ für seine Übersetzungsrechte kämpfen musste und dazu eine Notiz in der „La revue et gazette musicale de Paris“ veröffentlichen mussten. Autorenrechte waren und sind keine Selbstverständlichkeit. Die Lebensgrundlagen vieler Künstler, besonders der KünstlerInnen, auch heute, bleiben meistens prekär. Flotow war bereits beteiligt an Vereinen, die die Kompensation von AutorInnenrechten vertraten. Die „Dédicace“ an die königliche Hoheit Madame la grande Duchesse Douairière Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin, née princesse de Prusse (Link Stammbaum), versteht sich dabei wohl auch als Dank für die Berufung von Flotow als Intendant an das Theater von Schwerin, gleich neben dem schönen Schloss. Mäzene konnten wohl über Stellenbesetzungen KünstlerInnen ihr künstlerisches Arbeiten weiterhin ermöglichen. Flotow brauchte auch die Unterstützung, die ihn zu seinem Lebensende nach Darmstadt umziehen ließ.