Nicht nur PsychologInnen müssen über den „Priming Effekt“ Bescheid wissen. Ein vorhergehendes Wort, Bild oder eine kurze Geschichte oder eben ein Blog-eintrag können in der Erinnerung Assoziationen hervorrufen, die das Verständnis oder die Einordnung der neu hinzukommenden Information (Wort oder Bild etc. ) wesentlich beeinflussen.

Bei dem Blog-eintrag zu „Barbie“ kann das relativ einfach nachvollzogen werden. Mit einem Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus, über Täter und Opfer sowie Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit als Vorgeschichte oder Vorlektüre wird bei dem Wort „Barbie“ schnell die Assoziation Klaus Barbie in Erinnerung gerufen.

Ein anderes Priming im Kontext von Geschichten zu Geschlechterrollen, Kinderspielzeug, Kleider anziehen, Schönheitsideale sowie Mode erzeugen mit dem nachfolgenden Wort „Barbie“ unmittelbar Assoziationen mit dem Konsumartikel der Barbie als weiblicher Spielfigur bei den meisten Personen. Unser Gedächtnis oder vorherige Informationen lassen uns nicht mehr unabhängig oder unvorbereitet neue Information aufnehmen. Dieser psychologische Effekt auf unsere Meinungs- und Informationsfreiheit kann rhetorisch oder strategisch zum Beispiel in Zeitungen genutzt werden. Wird Ökologie im Politikteil, Wirtschaftsteil oder dem Wissenschaftsteil einer Zeitung aufgeführt, wird bereits eine vorher bestimmte Erwartungshaltung der Lesenden erzeugt, der dann einfach entsprochen wird. Die transdisziplinäre Natur des Begriffs geht dabei schon weitestgehend verloren. Priming ist überall, das fängt wohl schon mit dem Wecker morgens an. Wie gut, dass die Snooze-Taste schon erfunden wurde. Zumindest kurz können wir uns der Illusion hingeben, noch für eine kurze Weile, dem allgegenwärtigen, alltäglichen Priming zu entkommen.

Barbie

Jede einzelne Person hat Assoziationen mit dem Wort Barbie. Eingehen möchte ich jetzt nicht auf Klaus Barbie. Die Barbie war und ist als Puppe zu einer Kultfigur als Spielfigur mehrerer Generationen geworden. Dadurch hat die erfolgreiche Kommerzialisierung seit 1959 eine wirkmächtige Erfolgsgeschichte in den 60er und 70er Jahren erzielt. Zuletzt hat die kulturelle Öffnung hin zu „people of colour“, transgender und außergewöhnliche Charaktere den Gleichstellungsgedanken figürlich und spielerisch umgesetzt. Wenige Spielsachen erlauben eine solche Öffnung und Modernisierung über ihren „Lebensverlauf“. Die Barbie oder Der Barbie, wie auch immer, ermöglichen spielerisch Diversität zu erleben oder zu simulieren. So kann früh Stereotypen entgegengewirkt werden, wenn denn der Wille der Eltern oder Mitspielenden das ermöglichen wollen. Barbies sind schon längst ebenso zu Sammlerobjekten mutiert. Im Eingang zu IDENA (u.a. Spielwarengroßhändler) fand ich eine Würdigung dieses Bestsellers mit „Vintage Kleidern und Accessoires“ samt Hinweis auf Designer Entwürfe à la Karl Lagerfeld. Lernen sich zu kleiden, Stereotype erkennen und damit überwindend spielen können, das alles kann auch Barbie-spielen sein. Wo Sexismus nicht weit ist, kann aber Empowerment gewinnen. Und die Barbie hat Ken immer in die Tasche gesteckt. Das kann Hoffnung vermitteln. Die sogenannten sozialen Medien haben viel stärkere Stereotype geprägt und haben ihre Anhängenden viel fester im Griff als es eine Barbie je erreicht hat. Le Monde 2023-5-4 hat die Doku zur Geschichte der Barbie wohlwollend kommentiert.

Ekman + Eyal

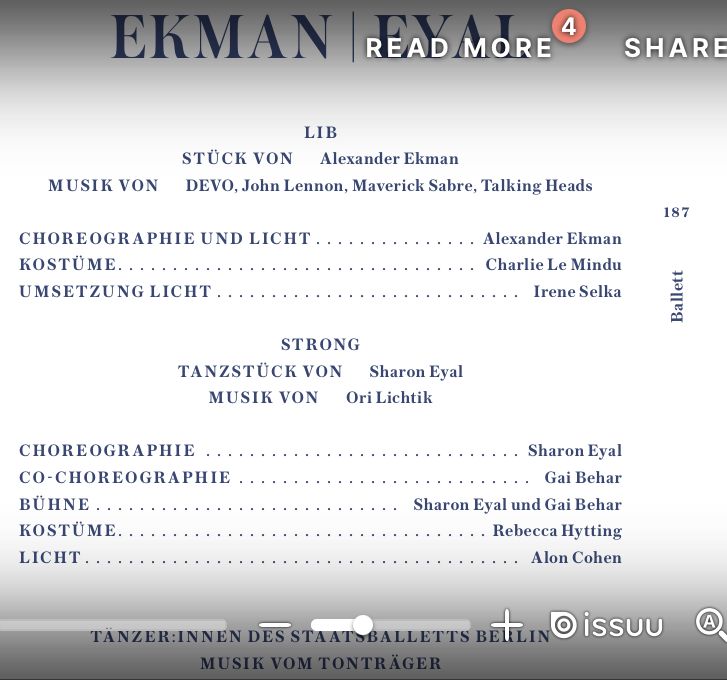

Die Ankündigung im Programm der Staatsoper in Berlin zur Aufführung von 2 Tanzstücken (1) Alexander Ekman und (2) Sharon Eyal im Programm spricht dementsprechend von Tänzer:innen des Staatsballetts Berlin mit Musik vom Tonträger. Das hohe Haus hat es mit den beiden Stücken geschafft, das reformierte Ballett in das 21. Jahrhundert zu retten. Dazu gehört neben neuen Bewegungsformen, die freieren Umgang mit dem Standardrepertoire des Balletts erlauben, auch die Musik der jungen Generation in die Staatsoper reinzulassen. Ja genau, dazu gehört Technomusik in der Staatsoper. Das Publikum hat sich deutlich verjüngt und so manchem älteren Herrn oder Dame fliegt da schon mal das Blech weg. Die Clubszene in Berlin hat ihre balletttänzerische Erweiterung gefunden mit ihrer Musik als Kunstform. Das gelingt besonders durch die Musik von Ori Lichtik „Strong“. Die provokanten Kostüme, die gekonnt mit Genderrollen spielen, ergänzen auf eindrückliche Weise die kraftvollen Ausdrücke der Tanzenden. Anspielungen an Maurice Béjart’s Bolero oder „Le sacre du printemps“ erfreuen Tanzbegeisterte. Gruppendynamik, Solo und Pas de Deux bauen dennoch auf dem klassischen Figuren- und Konstellationsrepertoire auf. Auch oder gerade in der Clubszene der Realität gibt es die Feuervögel, Flamingos und schwarzen Schwäne. Zur Vorbereitung auf den Tanzabend empfiehlt sich der Besuch in einem der Berliner Clubs. Gerne auch einmal wieder in den Berliner Zoo gehen und die Haarpracht der Orang-Utans in der Bewegung bewundern. Die uns genetisch sehr Verwandten haben uns in puncto Haarpracht, besonders auch im Alter, einiges voraus. Mehr Bewegungsfülle und Begeisterung für Bewegung wecken beide Stücke auf nachhaltige Weise. „Nobody leaves the room unmoved“. Ein bewegender, tänzerischer Abend Unter den Linden.

Katzengeflüster

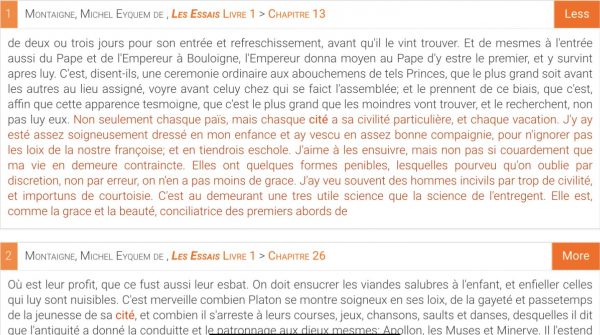

Für viele schwierige Situationen braucht es Eisbrecher. Im übertragenen Sinne jedenfalls erfüllen täglich Hund, Katze, Maus diese Funktion. Sich unbefangen über Tiere unterhalten, sich dabei näherkommen oder einfach nur in Kontakt treten, wird heute von PsychologInnen vielen Personen empfohlen. Das war schon bei den Ägyptern und Römern so. Im späten Mittelalter, seit den Verwerfungen in Europa durch die Reformation und Glaubenskriege, brauchte es ebenfalls solche Hilfsmittel für Durchbrüche in der Diplomatie. Der Roman von Nils Minkmar „Montaignes Katze“ strickt seine Geschichte über Geschichte und Ideengeschichte im Mittelalter um eine solche Anekdote. Kinder können ebenfalls solche Anlässe bieten, Menschen zusammen zu bringen und zu vermitteln. Erfahrene Ältere, die sich nach weniger Turbulenz, aber mehr Toleranz sehnen auch.

Diplomatische Missionen, wie sie Montaigne aufgetragen wurden, haben etwas mit Pferdeflüstern, Katzenflüstern oder eben Majestätsflüstern zu tun. Wie bringe ich einen in seiner Rolle hinreichend zufriedenen, desillusionierten Herrschenden dazu eine Mission anzunehmen, die äußerst ungemütlich, wenn nicht tödlich enden kann? Ein neues Narrativ muss her. Eine erhellende Inszenierung gehört ebenfalls dazu. Genau das erzählt das diplomatische Lehrstück von Nils Minkmar am Beispiel der Zeit des späteren Heinrichs des Vierten. Die eindrückliche Statue lässt sich heute in Paris bewundern, aber kaum eine/r der Passanten interessiert sich noch für die Geschichten dazu.

Noch interessant für uns? Sicherlich. Üben in Toleranz ist ein wahrlich ein lebenslanges Unterfangen und will immer wieder neu praktiziert werden. Stöbern im Werk von Montaigne ist einfach über die Uni Chicago möglich (auf französisch, bien sur) mit Schlagwörtern z.B. “cité”. 10 Einträge zum Thema Katze “chat” im Original sind ebenfalls darüber in “Les Essais” zu finden.

Erklärungsnot

Kaum gewählt und schon in Erklärungsnot. So könnten wir die Amtsgeilheit von Kai Wegner und seiner Vorgängerin Giffey beschreiben. Vermutlich mit den Stimmen der Rechtsextremen als Bürgermeister gewählt, stand heute am 28.4.2023 ein Besuch für den regierenden Bürgermeister auf dem Israeltag der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg (DIG-BB) bereits als Termin. Da ergibt sich gleich eine schwierige Erklärungsnot für den Bürgermeister und die vorher einladende DIG-BB. Sollen wir den eindeutig, zweideutig gewählten Bürgermeister ausladen oder machen wir gute Miene zum bösen parlamentarischen Spiel. Vergleichbare Peinlichkeiten wird es nun gehäuft geben. Das hat uns nun die Nachwahl beschert. Demokratie ist ein schweres Geschäft und Missbrauch der Prozeduren kann erneut das gesamte System gefährden. Muss das schon wieder in Berlin anfangen. Zum Termin am Wittenberg, ausgerechnet vor dem KaDeWe, waren ungefähr 2x so viele Polizisten und Sicherheitskräfte vor Ort als Interessierte an den Ständen der wichtigen Partnerarbeit mit Israel. Schade, aber vor lauter Erklärungsnot in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren wird die Sacharbeit wieder in den Hintergrund treten. Dabei gab es doch genug zu tun, damit Berlin funktioniert, oder?

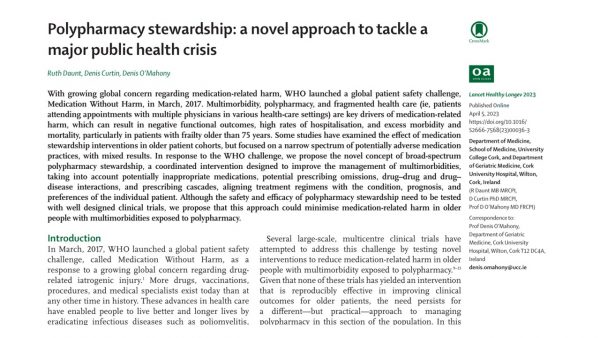

Polypharmacy

Each specialist treats a person or patient in her/his field of competence to the best of current knowledge. Well, marketing of pharmaceutical products is also a field of special competence. Medical doctors and pharmacists are largely competent intermediaries between the world of medical and pharmaceutical research, commercial interests and patients. As persons age, so-called multimorbidity is creeping into the daily life of many persons. After a certain age (75+), depending on country of residence to some extent, we all become patients. Although the basic problem has been known since the phenomenal rise of the pharmaceutical industry, little research is devoted to patients receiving multiple treatments with medical prescriptions from several specialists. In addition, we know there is a rather severe issue with compliance to prescriptions, for example, taking antibiotics for the whole prescribed period, to name just one. The interactions between several prescriptions and molecules administered to patients are very difficult to monitor and scientific tests of those are expensive and no pharmaceutical company really has an interest in such studies that might further add to the already long list of potential side effects. However, the study published by Daunt et al. (2023) reiterates the warnings that treatment of multimorbidity can have unwanted side-effects we do not really know about. General practitioners will have to take on the role for medical stewardship for their patients. Monitoring a patient’s digestion of a combination of medications becomes a prime role as of the age of 75, the paper specifies. Whereas a common believe tells us, taking more, will help more, the “daunting” truth might be, less can be more. (Source: Daunt, R., Curtin, D., & O’Mahony, D. (2023). Polypharmacy stewardship: A novel approach to tackle a major public health crisis. The Lancet Healthy Longevity. https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00036-3.

Altern

Wissenschaffende, wie Kunstschaffende, haben ihre Modelle. Meistens sind es abstrakte Gedankengebilde, gerne noch mit schönen mathematischen Formeln verziert. Prototypen haben ihren eigenen Charme. Forschung über das Altern hat es da nicht so leicht seine ästhetischen Modelle auszustellen. Dabei macht uns die Natur einiges vor, wie das geht. Neben dem Axolotl sind Würmer mit nachwachsenden Gliedmaßen vielversprechende Ansätze der Erneuerung im Alternsprozess. Jedes Frühjahr ist die alte Eiche eine inspirierende Quelle der Anpassungsfähigkeit. Hitze, Klimawandel, saurer Regen und Pilze hat sie jahrhundertelang bewältigt. Jedes Frühjahr freuen wir uns über die Zeichen von Vitalität und grüner Pracht. Wiedermal Schädlinge nach Trockenheit abgewehrt und Resilienz bewiesen. Wir möchten es nicht gerne hören. Sie wird uns wohl überleben, dank ihrer Kraft der Ruhe.

Royal

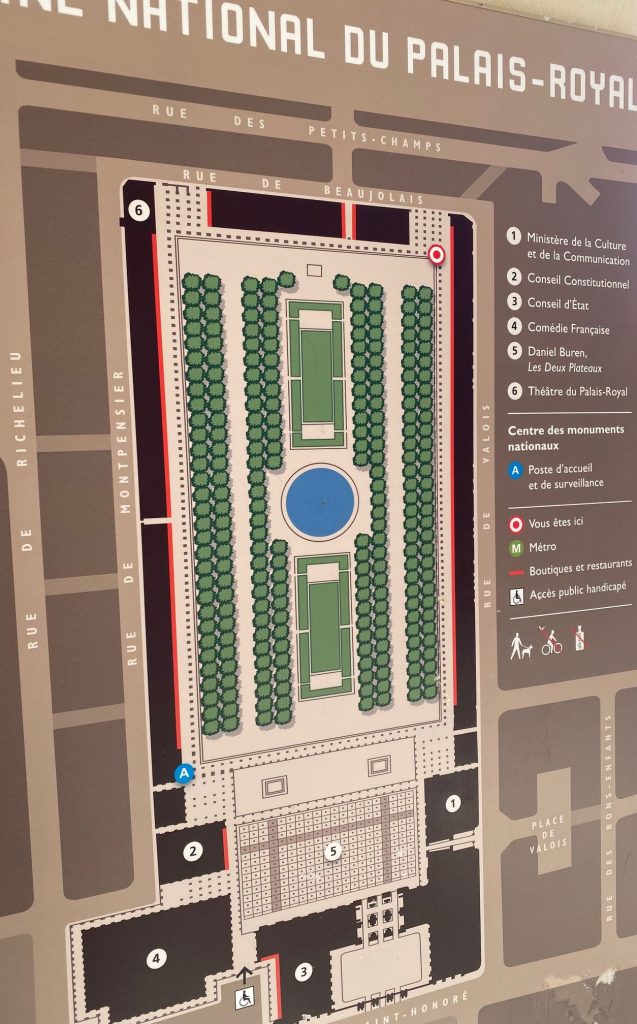

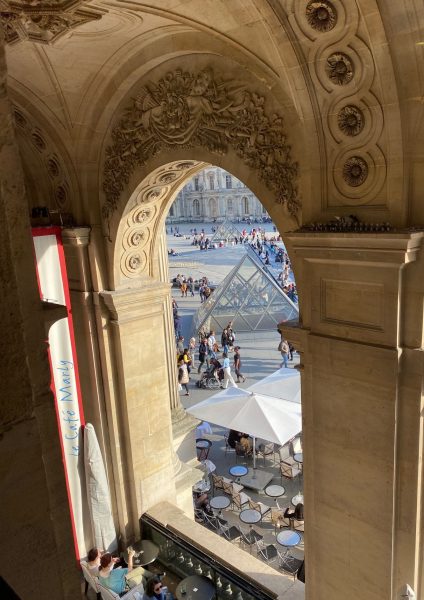

Im Palais-Royal, könnte man sagen, geht es noch immer recht „royal“ zu. Unweit vom Louvre lässt sich mitten in Paris fast noch etwas königliches Flair atmen. Unter den Arkaden oder im Garten weht Sommer wie Winter ein kühles Lüftchen und „Over-tourism“ ist noch nicht wirklich ein Problem. Auf engstem Raum findet sich viel Geschichte und Zeitgeschichte ein. Wie der Plan zeigt, haben sich dort einige prominente Institutionen angesiedelt. Neben dem Théâtre du Palais-Royal, ist die Comédie Francaise und das Ministère de la Culture et de la Communication dort angesiedelt. Conseil d’État und Conseil Constitutionnel ebenso. Viel Prominenz, dennoch ist eine überschaubare Polizeipräsenz vor Ort. Das war nur kurzzeitig anders, als der Conseil Constitutionnel über die Reform des Rentensystems zu urteilen hatte. Ein Schelm, wer denkt, dass sich die Theater der Nachbarschaft kurzerhand in den ehrwürdigen Räumen des Conseils verlegt hatten, oder umgekehrt?

Moliére, Hugo stehen noch oft auf dem Programm der Comédie francaise, aktuell jedoch wird Danton’s Tod von Georg Büchner gespielt. Passend zu aktuellen politischen Reaktionen auf den Straßen von Paris und darüber hinaus wird Revolution geprobt. Demokratie ist die politische Form, die Legalität, aber auch Legitimität von Politik am besten ermöglicht. Beides braucht Institutionen und Verfahren, die den Willen des Volkes entsprechend berücksichtigen. Lesen von Jean Jacques Rousseau und sein Konzept des „volonté générale“ bleibt dazu weiterhin erfrischend. Dann am besten wieder zurück in die Bibliothek BnF Richelieu gleich um die Ecke.

Flotow Martha2

Aus dem kleinen Büchlein von Horst Zänger „Aus Liebe zur Musik“, geht hervor, dass wohl schon Richard Wagner in seiner Zeit als Dirigent in Dresden mehrmals seit dem 25.3.1848 die Martha aufgeführt hatte, die erst am 25.11.1847 in Wien uraufgeführt worden war (Zänger, 2012, S.22). Das Urteil des sehr germanisch daherkommenden 35-jährigen Wagners über die eher italienisch anmutende, auf französischen Lehrmeistern beruhenden Werke von Flotow war wohl recht unfreundlich. Franz Liszt dirigierte die Martha in Weimar wohl noch vor Wagner in Dresden (Ghesquière 2012, S.18). Die Opernhäuser wollten eben ihr Hemd in den aus Österreich mit seiner Wiener Klassik wehenden Wind hängen, Qualität hin oder her. Volle Häuser zahlten sich damals genauso aus wie heute. Cosima Liszt, Richard Wagners spätere zweite Frau war ein Bindeglied zwischen beiden Familien, die die populäre Oper von Flotow hinreichend gekannt und studiert hatten.

Rivalitäten und Wettbewerb gehören eben zur Musik wie zum Drama des täglichen Lebens. Einem offenen Antisemitismus von Wagner stellte der Komponist Flotow zumindest in seiner Zeit als Intendant in Schwerin eine offenere Personalpolitik entgegen. Gelebte und erfahrene Offenheit in Paris hatten ihn vielleicht gegen Antisemitismus immunisiert. Das gibt Hoffnung und betont den frühen Erfahrungsaustausch der Kulturen jenseits der deutsch-französischen Beziehungsdichte.

Flotow Offenbach

Erstmals in der Zeitschrift „Opérette“ (2012, No.164, S.53-57) erschienen, hat Dominique Ghesquière eine verschränkte Biografie von Flotow und Offenbach veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist von Peter Hawig in den Emser Heften Nr.353 (ISSN 1436-459X) erschienen. In interessanter Weise wird das diplomatische Geschick, sich von kleinen Aufführungen in größere Häuser hoch zu arbeiten, von Flotow erfolgreich praktiziert zum Asset für beide Komponisten. So war der damalige Weg zum professionellen Musiker insbesondere auch zum erfolgreichen Komponisten. Flotows erste komische Oper „Pierre et Cathérine“ wurde bereits 1832 im Hôtel Castellane (Rue du Faubourg Saint-Honoré 112) aufgeführt. Ein Vaudeville mit Gesangseinlagen „Le Comte de Charolais“ wurde im Théâtre du Palais-Royal 1836 zur Aufführung gebracht. In seinen Erinnerungen schreibt Flotow kurz nach dem Tod von Offenbach, dass er Jacob (erst nach Konvertierung Jacques) schon 1838 als Cellist kennenlernte. „die Runde durch die Salons war die Kunst, akzeptiert zu werden. Es war in erster Linie die Nagelprobe des echten Talents und der Virtuosität, gleichzeitig aber auch die des Dienermachens, der geschickt genutzten Gelegenheiten und schließlich des Erfolges. Jacob nahm also sehr gerne an, als sein Freund ihm vorschlug, ihn dort einzuführen, wo er selbst gern gesehen war.“ (S.7,9). Für diese Soirées schrieben beide Neukompositionen, die in 2 Serien erschienen sind. „Les chants du soir“ und „réveries“. Für Flotow war eine weitere Bekanntschaft mit Friedrich Wilhelm Riese (pseudonym W. Friedrich) in Paris bedeutend. Letzterer schrieb das deutschsprachige Libretto zu Stradella, der Flotow Oper, die dann erfolgreich 1844 in Hamburg uraufgeführt wurde. Wechselseitige Beeinflussung der beiden Komponisten wurden vielfach besprochen, jedoch sind keine wirklich belegt. Lediglich in den „Bouffes-Parisiens La Romance de la rose“ hat Offenbach eine direktes Zitat aus Flotows irischer Melodie von Thomas Moore „Die letzte Rose“ verwertet und parodiert. Solche Anlehnungen, wie Flotows an die irische Melodie waren und sind auch heute noch gängige Praxis in der Komposition, durchaus mit Rechtsstreitigkeiten heutzutage. Während Flotow bereits 1848 recht solide etabliert war, musste sich Offenbach noch weitere Erfolge erarbeiten. Das hat sich in den Jahren um 1870 bereits ausgeglichen. Flotow’s Oper „L’ombre“ (Der Schatten) hatte die Premiere in der Opéra-Comique kurz vor Kriegsausbruch, wurde dann 1871 im Salle Favart erneut gespielt (S.24). Beide Komponisten haben sich gegenseitig inspiriert und in gewisser Weise voneinander profitiert. Klassik populär machen, ist beiden gelungen und die wechselvollen deutsch-französischen Biografien eine beispielgebende, positive wechselseitige Befruchtung.

Forschen

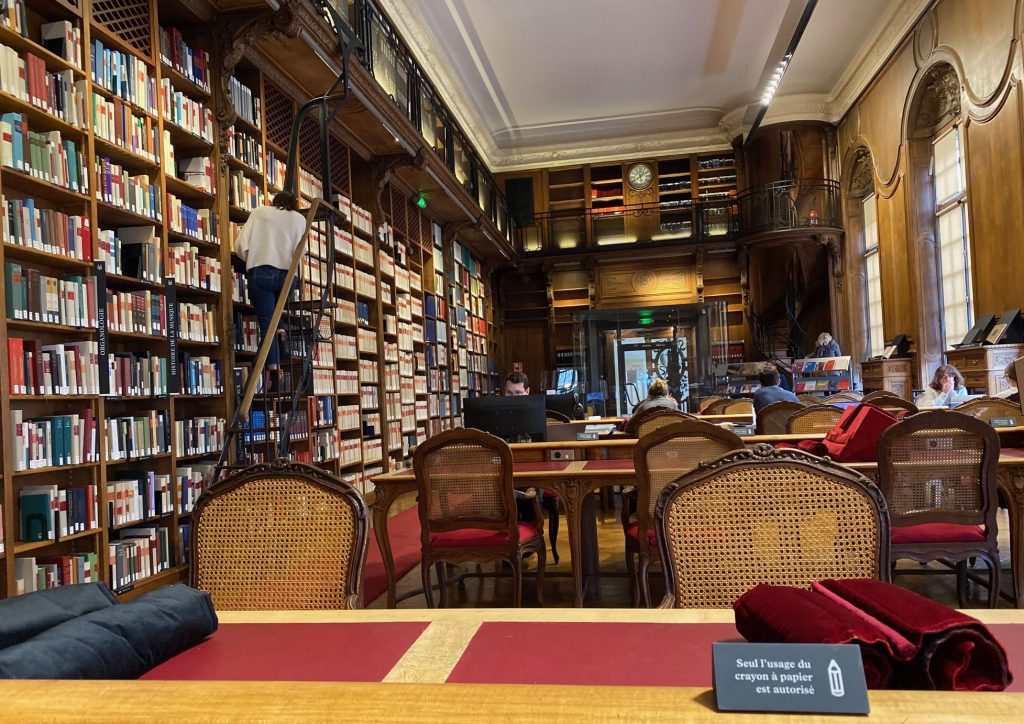

Forschung betreiben ist meistens das Bohren dicker Bretter. Verständlich, dass das nicht jedermanns oder jederfraus Sache ist. Wer sitzt schon gerne alleine in einer kleinen Zelle und schreibt seine Forschungsergebnisse auf oder liest endlos lange und viel vorherige Forschung? Da ist ein Besuch in Archiven, Laboren oder anderen Datenarchiven schon etwas unterhaltsamer. Forschung ist überwiegend theoriegeleitet. Von Einzelfällen abstrahierende Theorien lassen die Forschenden entweder an diesen Theorien weiterarbeiten oder vielfach irgendeine Form von Daten sammeln mittels derer sie dann die Theorie(n) testen können. Eine Herausforderung an diese Arbeitsweise stellt die rein datengetriebene Induktion dar. Sozusagen der „deus ex machina“ erwächst aus einer hinreichend großen, am besten sich ständig erweiternden, Datenbasis. Wetterdaten, Verkehrsdaten, Krankheitsdaten, Börsendaten und Arbeitsmarktdaten bieten für sowohl für deduktive als auch induktive Verfahren hervorragende Beispiele. Datensammeln in Archiven, beispielsweise Rekonstruktion oder Interpretation eines Lebensverlaufs aus Korrespondenz ist ein klassisches Verfahren von meistens LiteraturwissenschaftlerInnen. Manche Archive belohnen die Forschenden mit Glanz und andere mit Gloria, selten mit beidem. Glänzende Aussichten bietet die biographische Forschung zu Komponisten und MusikerInnen in Paris. In der kleinen, aber sehr feinen Bibliothek der „Opera Garnier“ bin ich zu dem Komponisten Flotow fündig geworden. Es befinden sich dort in der Komponistenakte Zeitungsausschnitte, die 150 Jahre alt sind und ein Büchlein aus frühen DDR-Zeiten, die den Aristokratenkomponist durchaus kritisch durchleuchten. Die Ablenkung auf dem Weg in die Bibliothek und dem Archiv der Oper ist allerdings atemberaubend, also nur für ganz überzeugte Forschende zu empfehlen. Die meisten werden von der Opulenz des Bauwerks so beeindruckt, dass jegliche Forschungsfrage und Theorie „backstage“ verwiesen werden. Selbst backstage kann es ziemlich schön sein.

Immune system

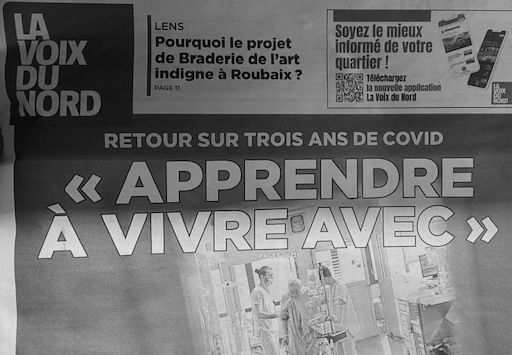

A brief review of the press on the coronavirus 3 years after its first appearance shows that we have learned to live with it. Everyone has found the personal way to balance exposure to risk and protection against infection. Long-term consequences are severe for pupils. Many lost friendships, were lonely at home and accumulated missing out on peer advice or effective teaching.

Overall, strengthening of the immune system is another more complex issue. Some people swear by masks and others keep washing hands, or both. More rare is the vaccination approach against COVID-19. The evolving virus seems to adapt to a seasonal pattern as the influenza had done decades ago. The term seasonal greetings nowadays has an additional flavor to it. We have come out of the 3rd year of the pandemic reasonably well. Preparing for the next winter is left to the scientists to study the ever new variants arising, probably in parts of the world where winter is just beginning. Working on our immune system’s strength, however, is up to us. Happy Walking and cold Showering.

2 real newspapers, 3rd one “Pastiche” exposé à la BnF, Paris April 2023.

2 real newspapers, 3rd one “Pastiche” exposé à la BnF, Paris April 2023.

Walk after Work

Walking after work is a kind of medicine. Blood pressure calms down about 30 minutes after the walk. Light exposure contributes to higher melatonin levels, which lets us sleep better. Oxygene and humidity purify the office and street dust we inhale during the day. It is largely free of charge for everybody and just needs some appropriate clothing. A rainbow is nice to admire, but it does come with some rain somewhere between the sun, you and the rainbow. The oak trees are admirable kind of trees. In spring they appear like sculptures with numerous branches out of branches. The big one on the photo below has a diameter of 125 cm, pretty senior to the others around. A flowery finish complements the walk after work in spring. As variant of the folk saying, I would suggest: Visiting your favourite tree every day keeps the doctor away. Of course I like my doctor, too.

Photo Album

There have been many attempts to write a history of photography. Susan Sonntag’s account of photography and photographers remains the most successful one in my opinion. It includes a critical view on the medium just as much as capturing the power-related element of images and particularly photos. “Ouvrir l’album du monde” traces the history of photography from 1842-1911 starting with the invention by Louis Jacques Mandé Daguerre of the “daguerréotype” (Great press dossier Link to pdf-file). The attempt to “de-center” the history from the dominating western perspective is interesting as it reflects the spread and acquisition of the new technology by various “ruling groups” across the planet. Images like photos served and still serve often as proof (so easy to produce fakes and fake news nowadays). Proof of variety of existence of species, mankind, land acquisition and landscapes. Images of religious ideation, frequently forbidden, have been captured on photos. Many photos use up-front and profile perspectives on the same face, like police registry or the ethnographic documentations. This puts the visitor in an awkward position of “complice” to the process, judgement or documentation effort of a ruling more powerful class or colonial occupier. Historical embedding is necessary to balance the voyeurism of the camera. The film “Der vermessene Mensch”, reviewed in The New York Times recently, is a timely warning, how science and photography have served to create hierarchies of people, despite the fact, that “all men are created equal”.

Quercus

“Quercus petraea” is the classification name of the sessile oak, the Irish Oak or “chêne sessile” in French, “Eiche” in German. Many European nations cherish their oak trees. It can reach the size bigger than a normal family home and they may live longer than the person who has planted it. Within less than a century, due to industrialisation, most of our more than a century old trees have been lost or used for timber wood. Therefore, it is quite unique to find a reference to a 500 year old oak tree nearby Paris. Despite a fire in this forest 5 years ago (climate change in full action) the old oak tree has survived. Birds around keep spreading the message that it is worth to preserve nature. We could do it, if we really wanted. Now the oak tree older than the protestant revolution is a rare testimony of the stubbornness of nature to resist.

Walking

Yes, walking again. It is so nice, if there are a few roads blocked for car and bus traffic in central cities. Walking the city becomes a marvellous experience. On Easter Sunday 2023 the Champs-Élysée is great because strolling down the avenue without paying attention to road traffic offers an even better view on the surroundings. Why don’t more cities dare to lock out cars to facilitate pedestrian circulation and reduce air pollution at the same time. No problem to reach more than the WHO recommended 10.000 steps/day on such a sunny day in Paris. Inside the Louvre, another chance to achieve new records in mileage by foot.

Walk

Spring is the ideal time to start walking more than in the past 6 months. Flowers all around and sunshine invite to go outside. It is so good for our health. Our mobile phones count steps for us so it is easy to reach targets you set yourself. No pressure just fun. Chose a nice surrounding, city or landscape, and the benefits will accumulate rapidly. Improving sleep afterwards is just one of the many side effects. No excuse on the long Easter weekend with bank holidays as well. Anyway, that is what I do. For our health every stride counts in the short run and even more so in the long run. Hence, let’s go. Take a few photos to look at afterwards as your special self-made reward. Cheers and Happy Easter or seasonal greetings.

Bauhaus Haus

Zu den Ursprüngen des “Bauhaus” in Weimar gehört das Haus, welches die Feder von Georg Muche entworfen hat. Auch wenn das Bauhaus überwiegend mit Walter Gropius assoziiert wird, ist die Parallele von Georg Muche zu dem französischen Maler und Architekten Le Corbusier frappierend. Beide waren geprägt durch die eigene Malerei und Zeichenkunst. Die Entwürfe für Häuser oder Villen folgten Zeichnungen, die wiederum einer “cognitive map” mit Prinzipen der Konzeption und der Konstruktion folgten. Treu den Ansätzen des Bauhauses verwirklichte Muche bereits in 1923 sein Musterhaus. Modulare Bauweise, preisgünstige Erstellung, aktuelle Technologie, perspektivische Blickwinkel und Lichtspiel. Eine gewisse Parallelität zu der Villa La Roche und Jeanneret von Le Corbusier besteht nicht nur in der zeitlichen Dimension, sondern auch in dem Einfluß von kubistischem Spiel mit Perspektiven in Haus und auf das Haus. Die von der Malerei herkommenden Architekten entwerfen ihre Räume mit “The painter’s eye“. Vielleicht kommt nicht zuletzt daher der Traum vom Eigenheim, der so prägend bleibt in ganz Europa und der westlichen Welt. Geprägt von den 1910er und frühen 1920er Jahren war kostengünstiges Bauen eine wichtige Rahmenbedingung. Relativ kleine Grundrisse, modular erweiterungsfähig, preiswerte Baustoffe sorgten trotz Schwierigkeiten für rasche Realisierungsmöglichkeiten. Eine gewisse deutsch-französische Parallelität drängt sich auf. LeMonde vom 6.4.2023 beschreibt ausführlich das Dilemma des 21. Jahrhunderts. Der Traum vom eigenen Haus wird für die nächsten Generationen schwieriger zu realisieren sein. Rohstoffpreise, Grundstückspreise, Arbeitslöhne, Kreditzinsen schnellen in die Höhe. Der Traum vom Eigenheim bleibt ein Traum älterer Generationen oder der glücklichen Erben solcher Häuser, fast unerreichbar für Durchschnittsverdienende. “Gemeinsam statt Einsam” ist die noch gültige Schlussfolgerung, die bereits Henning Scherf formuliert hat. Die neue Herausforderung für den Bau war, ist und bleibt die soziale Frage, der wachsenden Ungleichheit entgegen zu wirken.

Corbusier

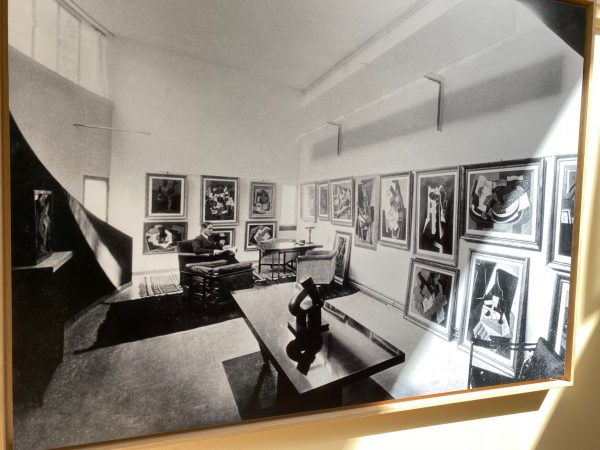

Le Corbusier (1887-1965) chose his artist’s name instead of his lengthy original name of Charles-Édouard Jeanneret at the age of 33 (in 1920) after having moved from Switzerland to Paris in 1917. He established a theory of modern architecture often summarised in his 5 major principles of modern architecture: 1. Pilotis as grid of pillars, 2. freeing ground floor design, 3. more open facades, 4. windows stretch horizontally, 5. garden, terrace on the roof. All these principles allow a more healthy living environment due to more light, less humidity in buildings and ease of circulation. The house Le Corbusier designed features surprising effects of light and lightness of living. “Les maisons La Roche et Jeanneret” date from 1923 and was completed in 1925. These purists Villas breathe thanks to the impression of abundant empty spaces despite relatively small surfaces. One Villa is designed for a small family, the second for a single person (Raoul La Roche) with a collection of paintings to be exposed in a small gallery. The focus on essentials of living, health, light, water, air and art combine to a relaxing and inspiring atmosphere. Despite many of his convictions to build affordable housing for many people, which received mixed success, his “maisons bourgeoises” in Paris and elsewhere remain masterpieces beyond the 1920s and the 20th century. Le Corbusier was concerned about tuberculosis. Today the corona-crisis has reached comparable health concerns. Architecture might react to the latter crisis in re-considering the lessons from the former. Relaxing in a Le Corbusier Chaise longue and meditating in front of a Picasso, Braque or Léger painting is indeed more than a little bit elitist. But copies of such images or your very own slide show or museum VR-clip in this surrounding make this experience more affordable and compatible with living arrangements for millions of people of the middle class as well.

Architecture

Architecture is all around us. However, we rarely consider the build environment as “conditioning” feature of our life. Architecture is contributing extensively to our perception of “social space” (Bourdieu). Inner cities, suburbs or spacious residential areas have diverse impacts on our perception of, for example, security, modernity, health or sanitary sensations. The corona-crisis has made it clear to most people that a healthy environment is a very essential part of our perception of comfort. Here the psycho-social perception of living and/or working space enters into the co-creation of housing people. Technology is a big driver of change in housing, urban spaces and rural imagination. In order to avoid corona infections a new culture of working from home for the masses become a health-driven imperative. Payment without contact, home delivery of meals, food, books, medicine have changed the living style of many people. Too little movement for our bodies has caused another silent pandemic of obesity. Enough reasons to rethink architecture from a sociological perspective on it. This probably starts with speaking of architecture as architectures. By this we mean to think of architecture from its social origins, functions, impacts and perceptions. Great historical examples of architects have implicitly or explicitly formulated a social theory of architecture or space as the basis of their “concrete” realisations. The sociology of professions of architects and the many construction-related professions needs empirical foundation beyond the cliché of socialisation as artist versus technician. Still recent forms of participatory democracy as part of urban and rural planning as well as realisations. Participatory individual or community housing are likely to stay with us. People want to get involved in co-creating their living and working space as their social environment. Architecture as social process and specific layer of the network society will be the new mantra. It has always been there, implicitly. Up to us to strengthen the social discourse on architecture.

Wasser im Wald

Wasser im Wald hat viele Funktionen. Historisch erleichterten Wasserstellen an denen sich Wildtiere genüsslich im Morgengrauen laben, die Jagd des erschöpften Monarchen. Einfache Ziele, die jeder Jagende sich zu nutzen machen kann. Kleine Seen dienen aber auch als Wasservorrat beim Löschen von Waldbränden und nicht nur den Badenden im Sommer. Viele kleine Seen in Frankreich leiden an erheblicher Wasserknappheit. Wasserstände, die sonst im Spätsommer erreicht wurden, nach Trockenheit und Verdunstung, sind im Frühjahr 2023 berreits erreicht. Ein Waldbrand könnte kaum mit vor Ort vorhandenen Wasserreserven gelöscht werden. So hängen Feuer und Wasser im Wald recht eng zusammen. Austrocknende Seen vernichten zusätzlich die Biodiversität im Wasser, denn weniger Lebensraum im Wasser hat Konsequenzen. Das heizen mit den Motorrädern im Wald, hab ich selbst gemacht vor vielen Jahren, ist heute eh schon verboten. Aber Verbote und Jugend sind ein eigenes Thema. Wir haben der Jugend die Freiräume geraubt, die wir noch hatten und jetzt beschweren wir uns über die stubenhockenden Jugendlichen mit ihren Computerspielen und Social-Media-Aktivitäten!?! Ein völliges Überdenken des Wassermanagements ist von Nöten. Das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig. Welche Arroganz besitzen wir, dass die Jugendlichen von Heute viel klüger und noch schneller erwachsen sein sollen als wir selbst in diesem Alter. Aus Fehlern lernen wir, aber wir scheinen das Lernen, den späteren Generationen überlassen zu wollen. Leider funktioniert das so nicht, wir müssen schon an unser Verhalten ran und von uns verursachte Schäden selbst reparieren. Das Fegefeuer brennt schon, ob wir es noch rechtzeitig löschen können?

Schaukel

Sagt die Lehrperson zur Schulklasse: Stellen wir uns alle jetzt mal alle eine Schaukel vor. Wie sieht die Schaukel denn so aus? Was gibt da so drumherum? Könntet Ihr nun bitte versuchen, die Schaukel auf ein Blatt Papier zu malen? Jeder hat seinen Bleistift und einige Buntstifte dabei. Einfach mal versuchen, es gibt keine Noten dafür. Es soll Spaß machen und wer möchte kann sein Bild anschließend den anderen zeigen. Schön, sofort wird es ganz laut in der Klasse und alle legen los. Naja, fast alle, das stille Mädchen aus einer der hinteren Bänke stockt und wirkt unruhig. Sie ist erst seit einigen Monaten in der Klasse und spricht noch nicht wirklich wie die anderen die Ortssprache. Da liegt wohl an der langen Reise, die die nicht mehr ganz so Kleine hinter sich hat. Die meisten Jungen und Mädchen erklären zugleich recht lautstark welche Schaukel sie malen werden. Die vom Garten hinterm Haus, vom Spielplatz nebenan oder sogar die Schaukel unterm Baumhaus im angrenzenden Waldstück. Bei den meisten Kindern steht rasch die Schaukel nicht mehr im Mittelpunkt der Kurzgeschichten, sondern die Freunde oder Kinder mit denen sie gemeinsam schaukeln. Nur unser stilles Mädchen erinnert sich mehr an ihren Reiseweg, bis sie dort in dieser schönen bunten Schule angekommen war. Das waren viele Stationen, von denen sie gar nicht erzählen möchte oder gar ein Bild malen möchte. Die meisten Erinnerungen war so, dass sie diese lieber für sich behalten wollte. Zu weit weg waren sie von den aufgeregten Erzählungen und fantastischen Geschichten der anderen MitschülerInnen. Doch dann hatte sie doch ein Bild vor Augen. Ein Spielplatz in einer großen Stadt, Berlin genannt, ist ihr in Erinnerung geblieben. Als sie diese Schaukel grob, ohne Farbe nur mit Bleistift auf das Blatt skizzierte, keiferte der Banknachbar schon: So sieht doch keine Schaukel aus! Die Neue kann noch nicht mal eine Schaukel malen. Das stille Mädchen blieb weiter still, wusste sie doch genau, dass ihre Schaukel eine Überraschungsschaukel war. In der großen fremden Stadt war ihr diese Schaukel aufgefallen, denn sie war fast so schön, wie die Schaukel an dem starken Ast des Baumes, im Garten ihrer Großeltern. Dadurch verknüpften sich ihre vielschichtigen Erinnerungen zu einem Bild.

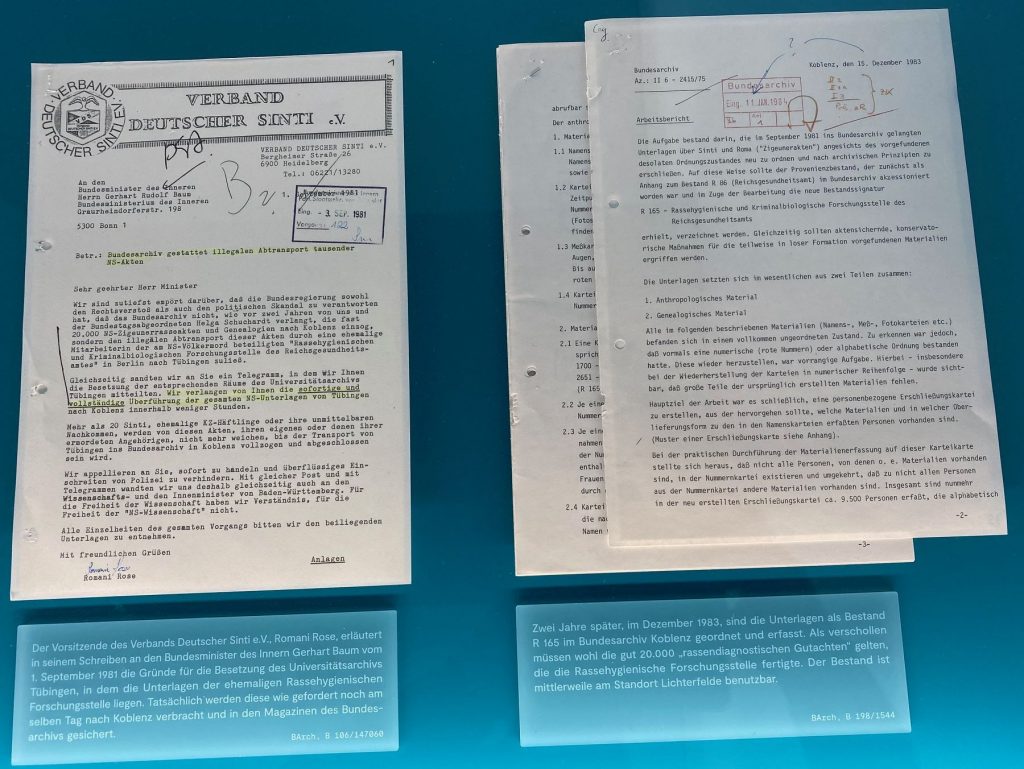

Bundesarchiv

Bundesarchive gibt es kilometerweise. Auffinden und Zurechtfinden in Archiven ist eine Vorliebe von historisch Interessierten. Eine Soziologie des Berufs „Historian“ muss wohl noch geschrieben werden. Die Pforte, das Gelände und die Eingangshalle des Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde sind für einige einladend, für andere naja, belastend oder gar belastet. Architektonisch an eine Kaserne der 1930er Jahre erinnernd, ist ein gewisses historisches Umfeld eventuell eine Einstimmung auf eine bevorstehende Recherche. Das freundliche Personal hilft unterstützend über die Registrierung und die Orientierung zu den Beständen hinweg. Sofort ist, wie beim wissenschaftlichen Nachwuchs, die Eingrenzung der Forschungsfrage von Nöten. Die Findbücher, die sortierte Ausdrucke der elektronischen Datenbank „Invenio“ darstellen, lassen einen die Vielfalt der Archive erahnen. Eine einfache soziologische Fragestellung „Homogamie in der NS-Zeit“, also die Praxis von Heirat von Personen mit vergleichbarem sozialem Status, vor während und unmittelbar im Anschluss an die NS-Zeit, verlangt mehrere Datenzugänge. Konstruktion des Zugangs von Männer- oder Frauenseite. Zentraler Zugang geht zunächst über die Bestandsdatei NS 1 „Reichsschatzmeister der NSDAP“. Aus den nationalsozialistischen Frauengruppen entstand am 1.10.1931 die NS-Frauenschaft. Seit dem 29.3.1935 genoss die NS-Frauenschaft den Status einer Gliederung der Partei unter der Leitung von Gertrud Scholtz-Klink. Der Bestand umfasst 3,5 Millionen Aufnahmeanträge und ist in Berlin-Lichterfelde einsehbar. Neben den Mitgliedschaften sind auch besondere Vermerke zu den Gebäuden und Grundstücken der NS-Frauenschaft (BArch/NS 1 5.2.6.4) bspw. im Gau Berlin dokumentiert (BArch/NS 1 2504 und 724). Eine Lebensverlaufsstudie ist da schwierig zu konstruieren. Ein Geburtskohortenansatz dennoch eine interessante Möglichkeit, eventuell auf die Muster von Netzwerken hinzuweisen. Parteimitgliedschaften, Vereine, Verbünde und ihre Rituale wurden scheinbar der Propaganda untergeordnet. Eine These, die es zu beweisen gilt. Die interreligiöse Andrews Chapel auf dem Gelände (im Hintergrund) lässt dann vielleicht wieder zur Ruhe kommen.

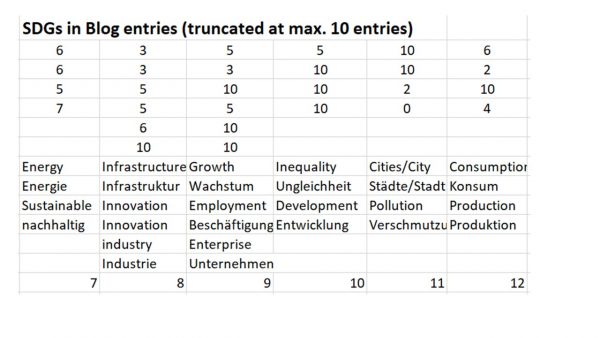

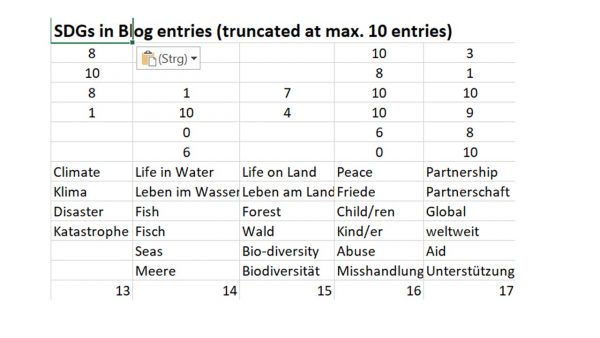

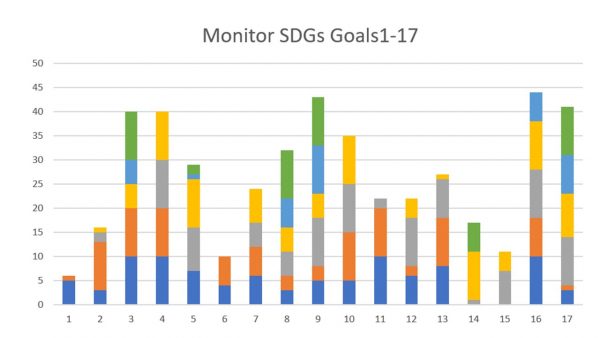

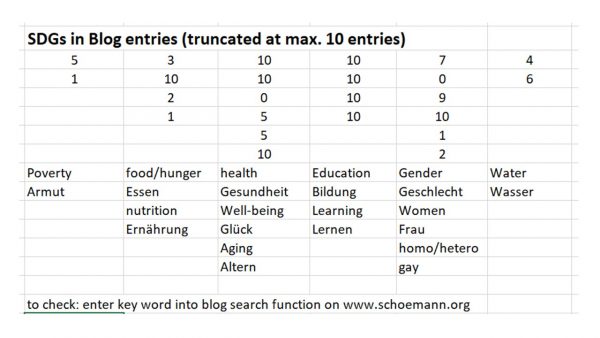

Monitor SDGs7

The complete monitoring of the SDGs of the UN for global development shows a surprisingly large coverage of topics. The search function is indiscriminate of some contradictions or returns the same entry twice like in sustainable industry. However, the simple check reveals frequent and less frequent entries. Entries 1 = Poverty, 6 = Water and 14 + 15 = Life on Land and in Water received less attention. The agenda for the coming weeks is set.

Pressure

Pressure or stress, in most humans, contributes to higher blood pressure. Sources for pressure are manifold and that is the basic problem. As it is hard to identify the major sources of high blood pressure, we often use a summary term “life style” in order to avoid shaming particular substances, (tabaco, red meat, alcohol to name just a few). Among life style elements is the daily rush to work and back home or bringing children to school and home again. Work itself is a major contributor as well. Leisure activities are not free of pressure in order to perform at a person’s best. As in many health topics, the balance does the trick. This is common knowledge beyond the Asian world as in their health philosophy of Yin and Yang. The Western world is proud to have the best and highest availability of medical treatment and hospitals for their populations, accepting some inequality in access nevertheless. For countries with less means for curative practices they have no choice and have to focus on preventive strategies (Lancet Study Link). Rural China, therefore, is a good case to study access and willingness to apply western medical type treatment of high blood pressure is too expensive and just not available in sufficient numbers. The good news is, with a preventive programme based on nurses rather than medical doctors the prevention of high blood pressure works reasonably well. Community health workers are therefore a cost-effective alternative in reducing blood pressure. Sitting is the new smoking, and driving around in a car rather than walking or cycling are health risks, even if the car or the chair is a very nice one.

Menschen

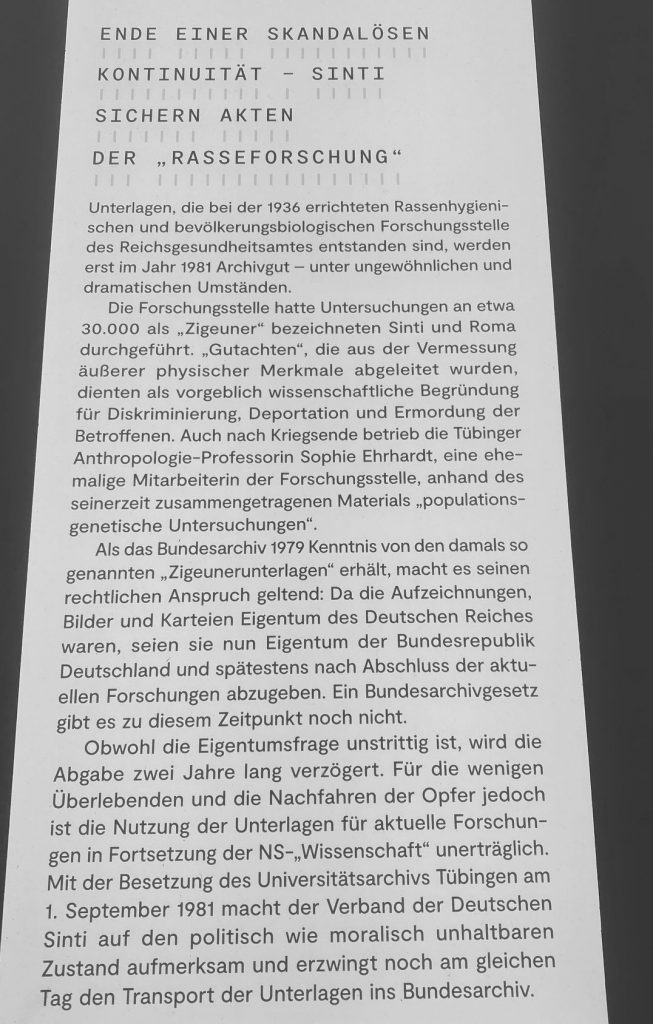

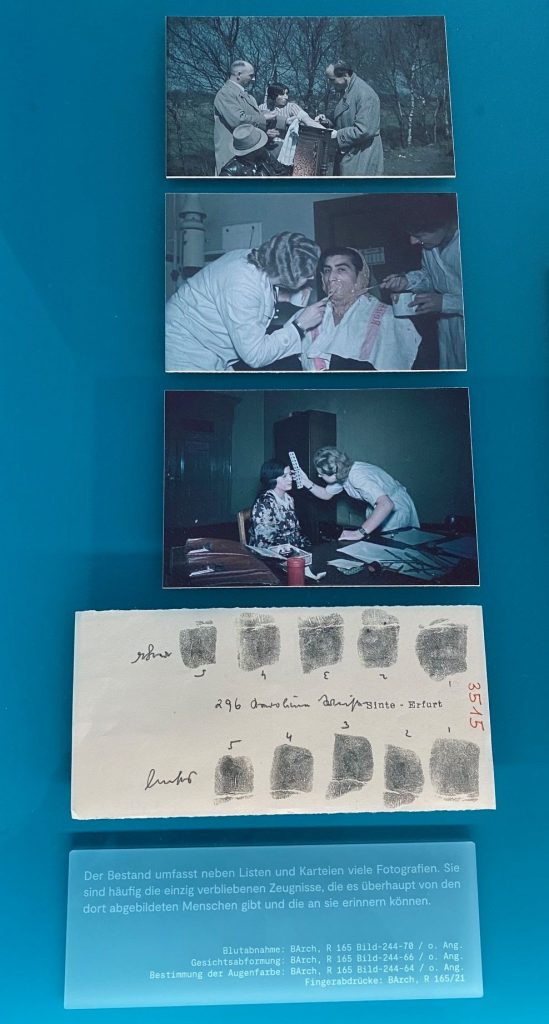

Im Bundesarchiv in Berlin sind einige Fotos zu einer Variante der Vermessung von Menschen ausgestellt. Nicht nur in den Kolonialregionen wurden Menschen zu rassenideologischen Studien vermessen. Die Kurzbeschreibung dazu und die 2 Bilder reichen, um diese scheinbar wissenschaftliche Praxis zu dokumentieren. Zurecht wird auf den Skandal mit der weiteren Verwendung dieser Daten bis 1981 hingewiesen. Es gab Kontinuitäten von Wissenschaft die heute noch erschrecken lassen. Kritischer Umgang mit jeglicher Art von Daten gehört zu dem Curriculum guter wissenschaftlicher Praxis. Diese darf nicht vor ethischen Fragen Halt machen, auch wenn das die weitere Verwendung der Information blockiert. Der Kinofilm “Der vermessene Mensch” hat dafür erneut sensibilisiert. Ethnologen und Ärzte wurden vielfach in den Dienst von Ideologien gestellt oder haben sie willentlich vorangetrieben, oftmals aus persönlichen Beweggründen. Skandale in und um Archive gehören zur Weltgeschichte, wie die geschichtliche Erkenntnis selbst. Mediale Verbreitung und Bestätigung von Klischees werden schon lange verurteilt, aber mit wenig Erfolg, wie der Deutschlandfunk Kultur selbst berichtet (Link Sendung Fazit). Die Kitas und Schulen haben ihre Hausaufgaben ebenfalls schlecht gemacht (Link). Wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg, aber wenn der Wille fehlt aufgrund von Stereotypen wird sich wenig ändern.

Monitor SDGs

The advantage of the goal-setting at the U.N. is definately that the progress or regress can be monitored. To do this, a definition for each goal in words is presented, which has to be translated in all languages. Some notions are subject to conceptual issues. Poverty, for example, in an individualistic society needs to be defined at an individual level. In societies where women and dependent children or elderly persons are part of one household, the household is the unit of definition. After the conceptual clarification the measurement of a set of indicators needs to be identified. How do we measure poverty? Here the focus is either on absolute poverty (lump sum of money available) or relative poverty (relative to others in society). Stability of poverty, poverty as transitional or access to poverty relief programmes as well as charity organisations in a country will play a role here. No simple answers and comparisons here. Timeliness of data is another issue. Data and sampling are costly in itself, therefore not every year the measurement is repeated to gauge progress or regress.

I take account of the SDGs in my own work in the form that the 17 SDGs of the U.N. are part of my work as well. In consulting practice it is a frequent task to check for example a larger enterprise on its contribution to the implementation of SDGs locally, nationally or globally. To start a reflection phase of my blog entries I just used the “search function” of the webpage and entered the first 6 SDGs in English and German to check, whether my webpage is SDG-proof. The result shown below in simple frequencies. Education and Learning come out as top scores. Other areas show fewer entries. In some goals, like gender, the keywords to check for are more diverse and return less precise results. This opens the conceptual box again. The notions summarised under a SDG goal might be numerous or singular – which leads to a bias in results. “Bildung” in German finds also “Weiterbildung” = further or continuous education at the same time, not the English term education. Subtle differences, but potentially huge effects. Overall, an interesting exercise to analyse my/your own mind and business practice. Focused attention versus broad coverage of SDGs, each has its strength and weaknesses. Goal 17 to strengthen the means of implementation and global partnership may build just on many more organisations doing their SDG-homework. Name, Measure, Improve – that is the action. SDGs in Blog1-6

Goals SDGs

The Strategic Development Goals (SDGs) date back to 2015 for their enactment. The goal setting is a routine procedure for the UN and its subsidiary international organisations. This makes a lot of sense, because if you do not name the problems, you are unlikely to address them in a systematic fashion. Quantifying the goals is then a much more difficult task and that then already part of the ensuing discussion about idealist, illusive or realist goals. Most diplomatic exchanges focus on this goal setting and scheduled monitoring as well as more comprehensive evaluations of goal achievement. The SDGs comprise another strategic twist. Rather than concentrating on national governments, non-governmental organisations and businesses were encourages to actively participate in the implementation of the goals. After more than 7 years the achievements of intended improvements should become visible. Well, goal setting and monitoring over the last seven years is likely to reveal failure on several of the 17 indicators. Covid-19, disruption of supply chains, wars causing recessions and high inflation are major factors to explain failure. However, knowing the reasons of failure is a substantial part of improving in the next coming years. Returning to cooperation rather than confrontation could do the trick. Even after wars cooperation to organise relief is the only way forward to come closer to achieving the SDGs.

Bold initiatives like the Marshall-Plan for Europe in the 20th century made it possible to rise from the ashes. Countries that have been in ruins at that time, now have important roles as financial contributors to support other regions. The goals remain the same, the challenges as well.

Repair 2

Ever since the visit to the exhibition “Care, Repair, Heal” at the Martin Gropiusbau in Berlin the image of flying protheses rests with me. Repairing the human body is feasible in many fantastic ways. The inner wounds, however, are less visible and sometimes hurting even more. In recognition of the thousands of victims again in the Russian war on Ukraine’s territory and the atrocities causes by mines to injure humans, we have to assist in caring, repairing and healing. This has not changed since the Great War or the Nazi-induced mass murder and mutilations. Humanity is unable to bann such landmines despite international conventions trying to achieve this.

The strong image produced by the protheses as clouds in the sky (Kadar Attia) remind us of the lasting effects of war. Images we had associated with the mutilated soldiers and civilians of the 2nd world war, many still around us in the 60s or 70s, are coming back to Europe. Writing about the 20th century, Aurélien Bellanger described in words a similar traumatising vision of flying protheses in his story of the lonely poet and philosopher. We cannot repair history, but we can work towards reducing useless additional suffering. It is part of the absurdities of our world that technology has created masterpieces to assist us and reduce suffering, but at the same time technology is applied to create the worst suffering as well. Rather than thinking of this relationship as 2 sides of the same coin, I prefer to hope for dialectic evolution towards a better synthesis solution using enforceable international law. Yes, I still have a dream! …

On Noise

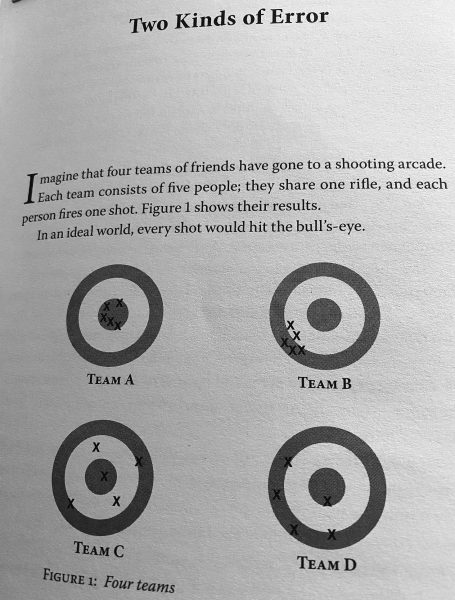

The 3 authors Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein have published in 2021 the impressive attempt to sell statistics to non-statisticians. The grip on the topic: “Noise. A Flaw in Human Judgment” is a bit misleading. Even the German translation (“Was unsere Entscheidungen verzerrt”), in my opinion, is grossly misleading. The work deals with judgment, or arriving at a sensible judgment. Decision-making is only the next step with a lot of other intervening processes. The German philosophical term since the enlightenment period has been “Urteilskraft“. We are all more or less familiar with the notion “bias” in judgment. Me, originating from the Moselle, will always be biased in favor of a Riesling compared to other vines. In addition to this naive bias I may apply a more professional judgment on wine. Testing several wines even from the same small area from the Moselle valley and then repeating the tasting I might make a noisy judgment. “When wine experts at a major US wine competition tasted the same wines twice, they scored only 18% of the wines identically (usually, the very worst ones).” (p. 80). In addition to the previously defined form of “level noise, pattern noise and system noise” (p.77), we have occasion noise, when judgments vary from an overall statistical perspective.

Having received a second dose of a vaccination yesterday and having spent an unpleasant night my judgment for this review might be biased, because of impatience. So in order to reduce bias and variants of noise I shall repeat the review at a later stage. Let’s see what this returns. But for today, the Epilogue “A less noisy world” (p.377) appears rather odd to me. It is probably an illusion to believe that we can create a less noisy world, even with the best of wishes. The authors abstract from any strategic use of noise to influence judgments. The political form of choosing judges for Constitutional Courts in the U.S. needs to be dealt with. Noise in judgments is an important element, but strategic use of bias might be more influential to impact outcomes. Noise, when faced with a judge who has a reputation to be very tough in sentences might be overturned in an appeal court decision. There are plenty of procedural ways to overcome noise in judgments. I agree with the authors that you better know about the noise in judgments than ignore it. Awareness of random errors and noise involved in grading exams and recruitment decisions have determined many excellent “failures” to leave historic contributions to our world. In music, maths or literature some splendid talents probably have been impeeded at earlier stages of their life to make average or normal careers. Some of them left us with fantastic pieces thanks to the noise in judgment of others.

There seems to be an age bias in the tolerance of noise in the acoustic sense. Noise in the statistical sense has left a strong mark on me when I learned about white noise as error or stochastic process.

Image Kahneman, Sibony, Sunstein 2021. p3.