The A is everywhere. A is the beginning of the Alphabet, Google is our new Alphabet, we just have not realised it. A simple A-rating in investment is not good enough, AA or AAA is the goal. All this calls for ACTION. Do not be stopped in your action by reading on “Action theory” by Parsons, Rational action is the basis of most economic reasoning before the behavioural turn of economics. It is commonly acknowledged now, that rational action might not always be as rational as we want to believe it is. “Frame selection” as theory to explain our choice of action is fashionable in the social sciences. Transforming values and intentions into actions is a big challenge. Many jokes turn around this issue, like intentions to get up early in the morning. Find out whether you are an actionable leader. You should have at least a few “actionable items” on your to-do-list. Of course, Microsoft recommends actionable items to improve our productivity while spending hours on emails.

Well, early philosophers already distinguished between “vita contemplativa” and “vita activa“. A lot is about finding the right balance here and Hannah Arendt’s differentiation of active life in labor, work and action. She puts emphasis on action as a way to distinguish ourselves from others. The same thought might lead to very different actions. Hence, acting on one’s belief or values could lead to very different policies for just 2 persons. Action Artists perform even in inaction. We are back to basic questions of democratic procedures as a form to moderate between different opinions or possible actions. Lots of other A-words come up now: ambiguity, anxiety, alienation, affirmation, affect, affection. In Greek, A might be associated with Apollo, In German with the famous “Angst”, but French is overriding all this with “Amour”.

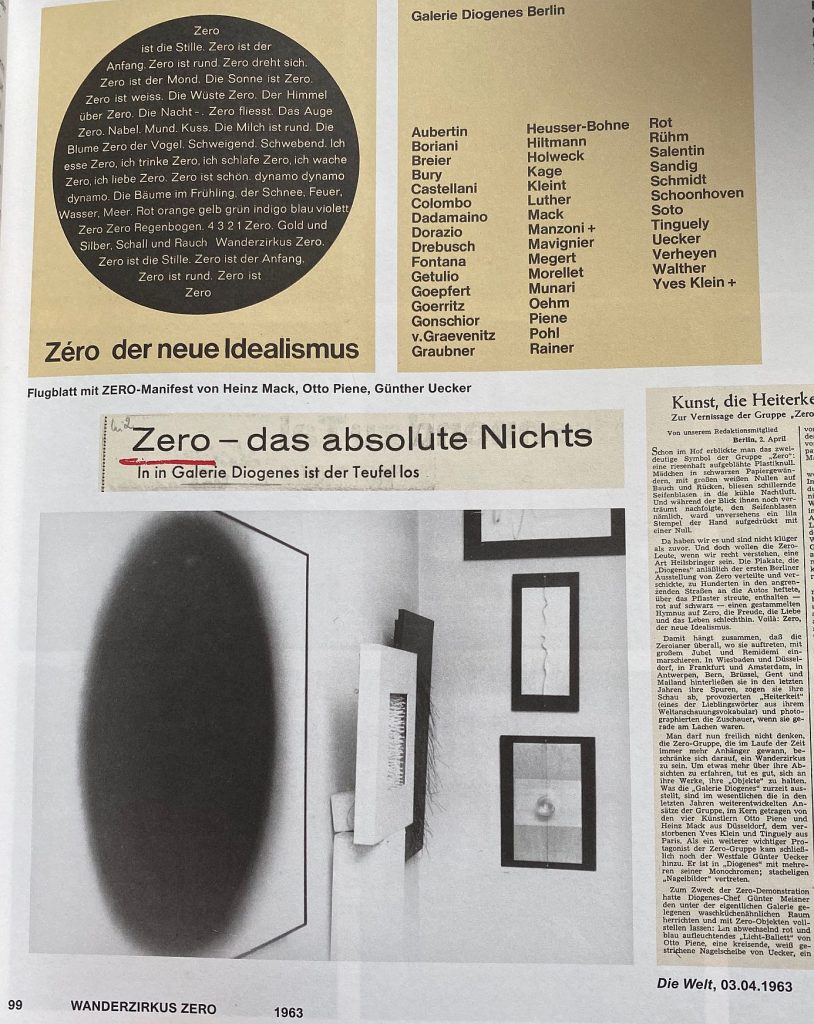

Z for Zero

Zero is more than just a number. Originally the Zero=0 was a simple placeholder for higher order numbers. The concept of 0 is useful in calculus. The digital revolution is based on 0 – 1 systems. Beyond this, there is a philosophical sense to it as well. Think of nothing, black holes, empty space, “ground zero“. Emptiness might not be empty at all, as for those filling your empty space (ets) with an empty—log. In Philosophy the nihilists or nihilism reached a lot of prominence. “God is dead” leaves us with a void that asks for alternative solutions. Beware of simplistic answers. Study the origins of democracy and the need for freedom of expression as a basis for new concepts based on fundamental values.

“Zero”, the group of artists in “Zero foundation” have made a significant contribution to the development of art in post-war Europe. The catalogue of the exhibition in Amsterdam and Berlin 2015 inspires imagination beyond today. Time passes on to achieve zero-emissions. Zut alors, the last Z-word to finish the countdown 3-2-1-0, I guess. (P.99 zero catalogue 2015)

Y for YinYang

Y in maths stands for the phenomenon that is to be explained. If you are lucky, it is just one single Y. To explain this phenomenon, we usually have a multitude of different X-es and some random chance element. To complicate things a bit, we have X running over time. Example: Happiness at retirement age (66) might be explained by your earnings over years and marital unions/separations over time plus health over time and other random, not specified elements.

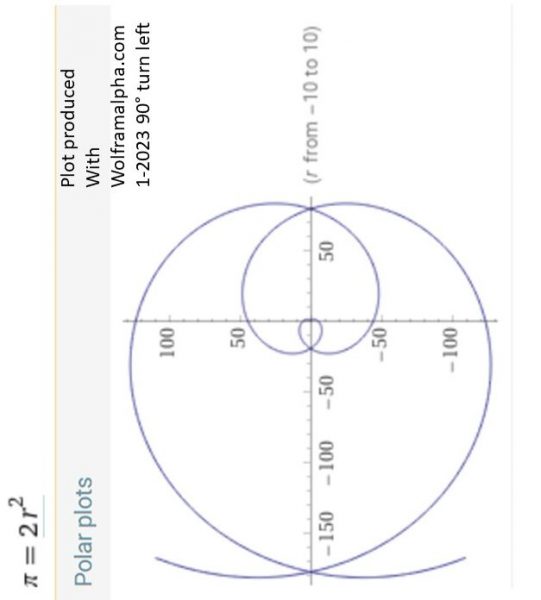

In my understanding of the YinYang philosophy of balancing the complementary of Yin and Yang, I probably should have thrived for a balance of earnings and health throughout my working life, to arrive at a happy retirement. Balancing not only among the X-es, but also between X and Y might even out the excitement about retirement. Additionally, this reasoning leads us to the more complicated case of multiple Y-s and multiple X-es. We can image the optimisation issue of y for 2 persons rather than just 1. Now, the maths starts to get more complicated without being complex in the mathematical sense. If you can solve such equations in statistics using different forms of random and not- so-random error terms, yr doomed for a Nobel medal in economics. What the heck, man this has to do with Yin and Yang? Beware of your work-life balance, be selective, I suppose. Breathe carefully, repair (YoYi) and read up on Chinese philosophy and maybe TCM, short for Traditional Chinese Medicine. Let’s try to re-balance in a lot of life-domains. We know our Western way of life (CO2) is not sustainable. Imagine 1 billion Europeans driving a diesel car on this planet and you have an idea about what hell might be like. An open mind to the Yin and Yang philosophy could be helpful for us, just as much as it would be for the leading Chinese politicians and their policies. Yes, Y in French is much more common than in other languages “Y avait …” is the beginning of chansons (ex 1 Aufray, ex 2 Kaas, portrait). Drawing YinYang using formulas is a bit like drawing or painting mandalas. It helps your inner balance. I am not quite there yet.

X for Xeno

Xeno is the root of the much more commonly used words of xenophobia or xenophilia. Xenos, in its Greek original, just means guest, strangeness or coming from another place. With the awareness of coming from another place or dreaming of another place we create the link Xeno-link to migration. Everybody knows about migration experiences, be they just from one village to the neighbouring one, rural- urban migration or beyond language or legal boundaries. Interesting new perspectives on the issue are rare. To view migration from an optimism or pessimism angle is a bit like a Picasso-like view on the century-old topic. Beyond out-migration and in-migration there is the population left behind in the villages, regions, countries or nations. Optimism seems to guide the outmigrants. Realizing to become viewed and stigmatised as an immigrant might reduce optimism considerably. Pessimism might spread among the persons who do not succeed locally or to migrate in those sending regions or countries. Migration is a selection process of multiple forms. The western view of in-migration has for most parts focused on labour market related preferences. Skill shortages urge us to accept the “being somehow different” more easily. Learning to cope with this is called “intercultural competence”. In Berlin this is accessible through learning-by-doing or going to cultural events. Even there, 2 further steps are needed:

First step ahead, have more diversity everywhere, including so-called high art or centers of excellence (video xeno video22). Second step, consider it strange, if diversity is not the standard or part of day-to-day or normal life.

The performance of Mozart’s opera “Mitridate” at the Deutsche Staatsoper with performers and creators (booklet!) from all continents might be a good start to nourish xenophilia instead of xenophobia.

V for Value

Value in its singular form refers for most people to the value of things. Since Karl Marx we have been fighting about the surplus value of a worker’s work. Nowadays, we have to deal with speculation bubbles on the value of property or even basic elements of nutrition (Water, wheat, energy). Max Weber introduced us to the rigorous analysis of value judgements. In political science the plural “values” refers to basic human rights as fundamental values of humanity. Many other associations with the letter V pop up and arouse emotions: victory, video, view(s), vision, visit, voice, vote, vulnerability.

Creating lasting value seems to transform itself into part of our system of values later on. The longitudinal dimension of value is often neglected, particularly in the short-term focus of much of economic reasoning. Value over time, in addition to the distribution question, or as part of distribution over time, excites researchers of inequality and policy design for generations. Approaching the end of the alphabet increases the stakes of the “endgame”, it seems. Value for me, might not be of value for others. I hope you have found a person that values much of the same as you do yourself.

Interpersonal value, value exchange and intertemporal value are own fields of research. Since the Scottish enlightenment and Adam Smith’s work on “The theory of moral sentiments (TMS)”, reciprocity in value exchange has been an issue, well before the utilitarian turn in his own writings on “The wealth of nations”. Even Adam Smith refers to happiness and interest as a kind of value and “very laudable principles of actions” (part VII.ii.3.15 in TMS).

Children learn and experience value as natural part of growing up. Material things which you valued highly as toddler, you are ready to trash or exchange a couple of years later at much lower prices. Above which monetary value are you ready to trade in your humanitarian values? Never? History and bargaining theory is full of experiments and experiences that teach us otherwise. Corruption is the prominent example of exchanging or trading material value against immaterial values. Reading Kwame Anthony Appiah on “Experiments in ethics” is highly instructive. This bring me back to the economist joke I used to tell in lectures: You know that you’re an economist, if you ask your child, whether s/he prefers 20 Euros in cash, a trip to an adventure park later, a basket ball set or a pizza party for the next birthday. Economists do all this to find out about the value of each item, the preferences, the time frame of delayed reward or discounting of value also called the net-present value. Reading up to here is equal to the value of, maybe, an online bachelor in economics or social science. In your very own life review of learnings you then can estimate the value of your readings to you, your community or humanity. Alternatively, enjoy the joy of just living in peace with optimism.

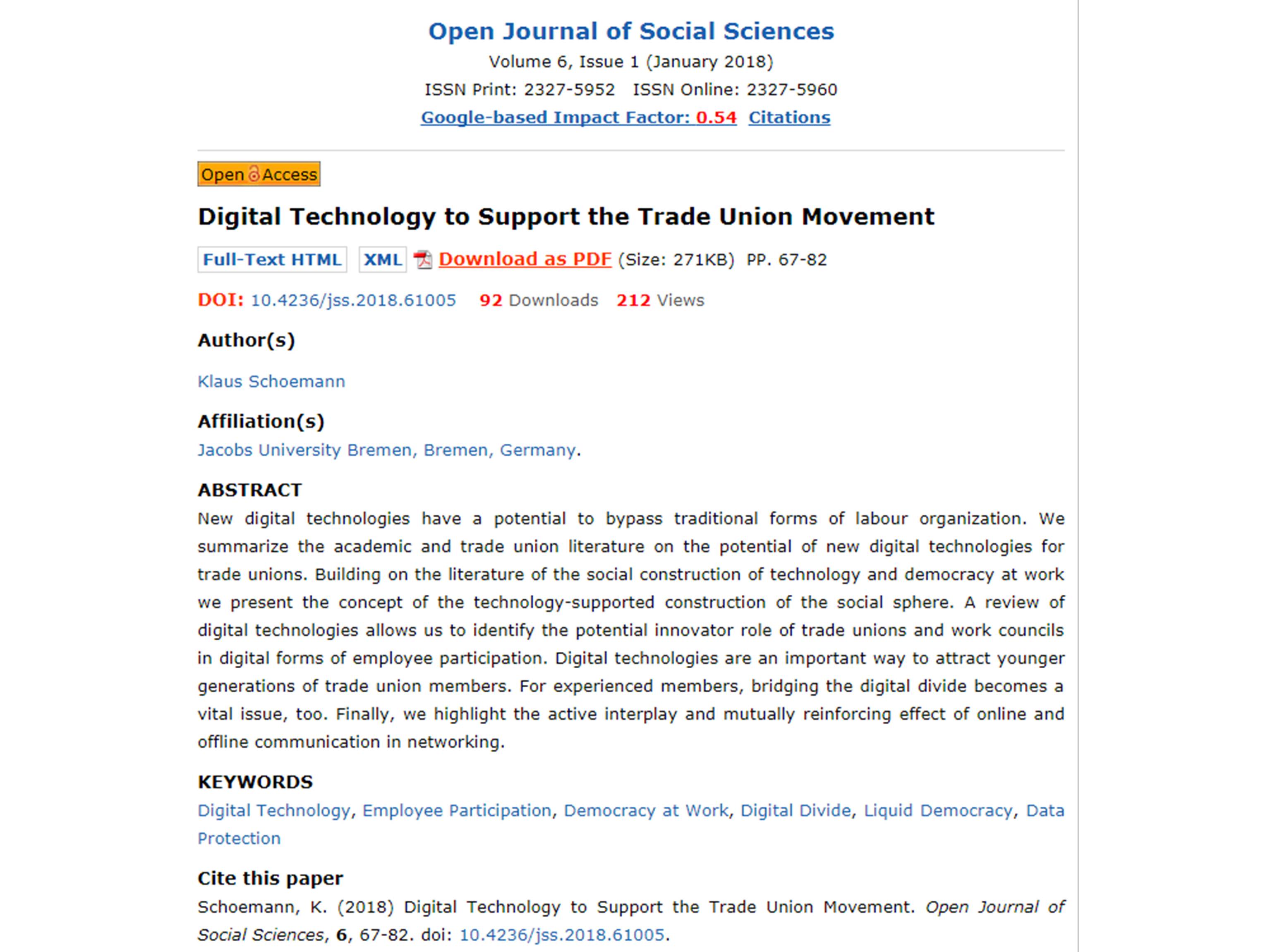

Digital Technology

Im Februar 2018 hatte ich auf dieser Webseite eine kleine Veröffentlichung mit dem kurzen folgenden Text angekündigt.

“A new research paper dealing with digital technologies is now published in the Open Journal of Social Sciences. The major impetus of the small scale project was to identify the potential of digital technologies to foster democratic procedures and decision-making. The paper investigates the role of new technologies to support employees and the trade union movement.”

The pdf-download free of charge is here.

Fast 5 Jahre später bräuchte das Paper eine Ergänzung, denn es gibt wohl eine interessierte Community dafür (1000+ Downloads, 3500+ online views-reads). Insbesondere sind neben die sozialen Netzwerke diverse mediale Platformen dazu gekommen, wie TiKTok, Mastodon, Twitch, Instagram und fast schon wieder vorbei Twitter. Ergänzen würde ich wohl auch die Notwendigkeit, digitale Technologie einzusetzen in der Bekämpfung von Korruption. So ließe sich automatisch in einer großen Menge an Zahlungen Auffälligkeiten wie hohe Bargeldsummen leicht identifizieren und Alarmsignale senden. Ebenso (Gruppen-) Reiseaktivitäten und zweifelhafte Abrechnungen könnten leichter zu Aufmerksamkeit führen.

Eigentlich freue ich mich bereits, dass dieser Artikel in eine damals recht unbekannten, aber eben “open access publication” doch eine so große Reichweite von aktiv Suchenden und Lesenden gefunden hat. Gut, gleich im Internet zu veröffentlichen und nicht in einem überteuerten Sammelband oder wissenschaftlicher Fachzeitschrift mit Bezahlschranke versteckt zu bleiben.

S for Society

At least since the “Greek Polis” became a subject of science, the study of society has filled libraries around the world. To catch up with the social sciences view on society, we may start with foundations based on Max Weber, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Ulrich Beck to then move on to my predilection with micro-level foundation of social theory based on work from James Coleman. The history of sociological ideas runs from the protestant work ethic, autopoiesis in systems theory, ethics of discourse and communicative action, risk management to “1 to 1 relationships” as pillars of theorising about society. 10.000 pages later on, you might still ask yourself the question: what practical knowledge have I gained from this. Well let’s see. Imagine you want to learn about a friend and whether s/he is really a friend. Nowadays we would start with an online-search to find profiles of a person (facebook, Instagram, linked-in, twitter, twitch, mastodon). When the first entries pop-up, we start to learn about interests, looks, friends and preferences of the person. In which social media the person is (or not) participating tells a lot. We start to build an image of the person and her/his networks and communities. Soon we start comparing the person’s world reference framework with our set of values and characteristics. Welcome to thinking about society in small, and interactions within society or between groups of society. Adding some solid knowledge about statistics and you’re ready to start the science of society.

Yet, so many still open questions. When talking about society, we have to think about the trend of individualisation and ways to keep society together despite increasing plurality of life courses. “Solitude versus loneliness” is as much a social as it is an individual based issue. Community-building with inclusion, staying-on and exclusion processes have to be studied in detail. The whole process of civilisation or the study of suicide has been a sociological topic since its inception by Emile Durkheim. Imagineering is an additional tool to speculate in a systematic way about the past and future of society. That’s where all the arts come into the picture as well. The history of art is full of perspectives on society, its splendour, the misery of individuals, communities and societies. An emotional starting point is a very valid starting point, the science of society then moves on to abstraction and generalisations as well. The challenge is, to capture audiences emotionally, with short reflections on society.

R for Repairing

Without noticing for many people, we have shifted into the repair mode. Our planet needs repair work. Well beyond the less plastic, CO2, less oil, gaz and pollution in general, we have to actively repair what we have damaged, certainly since the industrial revolution. With nuclear waste we have entered into a phase, in which repairing is not really feasible. Areas around Tschernobyl and Fukushima speak for themselves. However, we seem to leave the repairing to future generations. Whereas for us currently it is an option, later on it will be an obligation.

The bionic interest has already turned to the Axolotl and Polycarpa mytiligera. Both species can repair themselves after the loss or a malfunctioning part of their body. Rather than producing externally, growing the spare part is a promising healing device. Nature provides many fabulous insights, if we were able to preserve the biodiversity. Repairing biodiversity is difficult, impossible for lost species which we do not even really know. Start to repair and build awareness that repairing can be fun. Beyond the gender stereotypes, women repair cars, men repair clothes, we have to learn from each other how to use our repair knowledge for many other things and devices. This applies even to our social, legal and economic systems.

In addition to reimagining, we need repairing everywhere. I have lots of stuff to repair at home. When do you start repairing? Welcome to the next trend: the joy to repair, repairs even joy.

P for Policy

Politics and policy are key elements of democracy. Agreeing that we might strongly disagree, is a virtue of democracy, particularly in order to avoid a confrontation using force. Dialectic thinking builds on the confrontation of opposite opinions originating even of the same factual knowledge. Based on different theories the same evidence will be interpreted differently. Hence, in the field of politics, where disagreement is part and parcel of the game to build majorities, policies will change. This then leads to the belief that we need a policy in each and every subject of the alphabetical list we are about to create. There is a high risk, if you are not having a digital security policy, you will be at high risks that crucial infrastructure might not work in case of a major internal or external conflict. Candide in his small garden might run out of water to water the plants or climate change is threatening the species growing until recently. Young startups, just like ageing enterprises, persons or societies need a policy to take care of survival, not only of the fittest. As the challenges and stakes of humanity rise fast, a revival of the policy sciences is dearly needed before the pervasive skill shortages creap into the fields of social sciences as well.

O for Optimism

Looking back at the end of every year to what happened in the last 12 months gives mixed feelings in annual repetition. Developments of nature and biodiversity are sometimes troublesome (variants of viruses like omicron). Despite wars and man-made disasters most people have a capacity to bolster with optimism. To view a glass as half-full rather than half-empty is a common description of two different perspectives on the same fact. Additionally from a longitudinal perspective it matters, whether you started from a full glass beforehand or from the empty glass. In experiments we would need to clarify the role of the starting point and evolution before the statement on the 50-50 state of affairs.

In the French enlightenment, represented by Voltaire‘s “Candide ou l’optimisme“, a critical view on the optimism of Leibniz is expressed. The optimistic claim of Leibniz, “we live in the best of possible worlds” is questioned by Candide who believes taking care of his own little garden is probably the best he can do to preserve nature and the world. These two apparently opposite perspectives and conclusions on the potential of human action we find reflected still nowadays in politics and world affairs. Do we stand up to defend human rights or do we believe the fight is futile? The optimism embedded in Ukranian culture, for example, demonstrates the power that might come out of optimism. It would even go as far as stating that optimism is a precondition for democracy, always striving for the improvement and spread of democratic procedures. Creating opportunities to more freedom to do something is the driving force besides ensuring to curb infringements on one’s freedom. Optimism is a close ally of imagination, imagination of all people living in peace. A nice sunset gives hope for a nice sunrise as well.

N for Nature

The first association with nature for me is the nature surrounding my childhood. Rivers, forests, vineyards, mountains. Maybe a little bit of German romanticism surrounds this. I still enjoy occasionally listening to some nature romantic songs (Lieder) from Schubert, Schumann, Flotow or Mahler. Beginning with adolescence natural sciences took over, but what does natural really mean in the natural sciences. In the “Encyclopedia Britannica” the term natural has already been dropped. What has been referred to as natural sciences is just found under the term sciences. The social sciences or psychology are not included under entry of sciences. One of the high reputation scientific journals is still named “nature”. Only a small fraction of the papers deal with what ordinary people would associate with nature. The nuclear fusion or nuclear energy research and applications in practice figures still prominently in there. Ever since Tschernobyl, Fukushima or Hiroshima, horrific dangers are associated with nuclear energy. The power plant of Saporischschja in Putin’s war, dominates public concerns in 2022. The natural sciences frequently are certainly not researching in the interest of nature. Hence, the social sciences need to deal with the social consequences of (natural) scientific advances. Science and technology have an intrinsic link to each other.

The loss of biodiversity is the most obvious demonstration of how cruel our own species is towards any other form of live. Not only is demography reminding us that with 8 billion of us we might further contribute to our own overpopulation, we might sooner or later destroy the whole planet either slowly with polution or through weapons of mass destruction. Poor nature, instead of pure nature is our destiny. Our western lifestyle is not sustainable and we have no right to impinge on the rights and resources of future generations of us or those who have not poluted the planet like us in other parts of the world. So, when did it all start to go wrong? Probably our creed for more of everything has been nurtured for far too long. Less is more has to replace it somehow. This is also part of our nature.

M for Memory

Besides the English term memory, which refers to a huge scientific literature starting with cognitive psychology, I like the French version of “mémoire”, because it is more comprehensive with additional meanings, nicely represented by Wikipedia.org. On the German Wikipedia-page you find first the reference to the children’s game memory, turning around images and memorising where the counterpart is/was (play pairs). This diversity hints towards a cultural element in memory. There is a person’s memory or mental capacity to recall and ways to remember. The latter term refers a lot more to collective memories and becomes a more debated issue. Danny Trom uses the term “split memory” in a chapter on France and the “myths of nations” (p.129-151). In David Brook’s reader on “the social animal” he states that grandmasters in chess (p.88) were long believed to have superior memory. This is actually not true as memory experiments showed, but they rather saw formations and “internal connections forming networked chunks of information”.

“Mémoire”, on the contrary, refers also to the writing of a person’s own biography. Nowadays, book shops contain whole sections of autobiographies, the most sold appears to be the one by Michele Obama recently, if I recall correctly. Among the most scandalous is the publication of the “Journal pour Anne (Pingeot) 1964-1970” by Francois Mitterand. All the autobiographical documents make explicit major parts of what might form collective memory later on.

Memory has found its way into engineering and computing. The memory effect in batteries or being “out of memory” frightens users in computing or programming. In short, I wish you the best of memories reading this page and stimulation by visiting memorials (image: Jewish Museum in Berlin 2022, Ullmann exhibition).

K for Knowledge

Readers of the sociology and/or the philosophy of science or knowledge have a hard time. Each discipline is evolving at such a high speed that is terribly hard for humans to follow more than 1 or 2 fields. Perhaps the choice of Karma instead of knowledge would have made it easier here. Alternatively, in German it is easy to find many nouns starting with a capital K. Kapital, Krieg, Kritik or Käsekuchen would have been popular, I guess. Soon I shall open the comments for suggestions for additional nouns, as part of the empirical “swarm knowledge strategy” rather than the theory-driven deductive method applied in knowledge generation on my side so far.

But wait, we are already in the middle of the unsatiable quest for knowledge. On a meta-level we would deal with the multiple ways to acquire knowledge and create new knowledge. Artifical intelligence is certainly one of the hypes at the moment. New data and new combinations of data drive us forward in the expanding universe and knowledge space. We have witnessed the disappearance of the thick printed encyclopedia in most households, replaced by specilised digital dictionaries or the network society’s shared knowledge base of “wikipedia“. Knowledge is linked to the history of ideas and Peter Burke is a prominent figure to rely on as a reference in this field. 20 years after “A social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot” he published the much acclaimed: “The Polymath. A cultural history from Leonardo da Vinci to Susan Sontag” in 2020. To synthesise across the many “monsters of knowledge” over centuries is a daunting task. I like quotes like the one from Leibniz (p.77) “the horrible heap of books that is constantly increasing” and then his own continuation: “Printing, once viewed as a solution to the problem, had become a problem itself”. The whole section is devoted to information overload. Fragmentation of knowledge into disciplines and, much worse, the manufacturing of false knowledge create new challenges to knowledge. Maybe transforming the term to “knowledges” rather than knowledge is likely to capture better the differences between artificial knowledge, created by artificial intelligence and specialised algorithms, and human based knowledge. In knowledge storage we have lost the race with computers, but in deciding what are promising combinations between different fields of knowledge, we are still a wee bit ahead of the machines. Klara tell me, where is the exit, or your synthesis of the whole lot. Meanwhile I continue to read – what? books and the like.

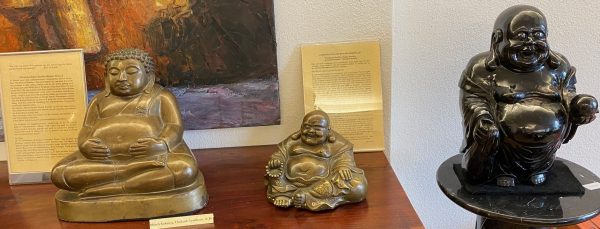

J for Joy

Talking about joy is fun. Its feels better than just cracking a few jokes, and this is not bad at all. The starting point of much joy can be a simple joke, because of the simplicity of emotions and the bonding between persons. However, laughing about jokes is often abused in the form of laughing at the expense of someone or a specific group of persons (serious publication “L’empire du rire” CNRS, 998 pages). This explains to me the difference between a joke and joy. Joy is the emotion resulting of a joke, but also of many other experiences. The simple joy to meet another person, an animal, the sun, rain, wind, music, art or just less pain is more probably more intrinsic. To receive or to give a present is often associated with a joyful moment, sometimes lasting quite a bit. For some psychologists, emotions can be problematic, if a person can no longer regulate them effectively. Many persons tend towards excessive use of alcohol or other drugs to experience positive emotions like joy. Negative emotions of another person, strangely enough, may also contribute to the joy of another person (“Schadenfreude”), e.g., if a dictator is finally overthrown.

Much more inspiring is joy in connection with religion. As a critic of religious ideas, the attempts of religion to define joy for individuals and society probably explains the success of religions. Representations of Buddha, show the happy or joyful monk, Christians define joy with the advent and the birth of an unconceived child, fighting fiercely any modern forms of contraception and science advances for birth assistance. Restricting jokes and joy to the “carnival” period reflects the Christian doctrine to control and monopolise the definition of joy. Therefore, it is no surprise to witness that many persons feel more inspired by Asian traditions like “Ikigai” or “yoga” in their daily routines to experience joyful moments. I always found it very odd that Christian fundamentalists would not say Merry Christmas before the 25th of December after they have been to church at midnight. The priest or pope as the master of joy is a very strange idea. Affect inhibition or deferral is a powerful psychological tool. As in this blog entry I deferred my joy and laughter until the last line. So now, please join me in a wholehearted JOYFUL LAUGHTER, so the people around you may believe you’ve gone completely mad. It might be the beginning of more lasting joy, just keep practicing. Joy is within us not depending on outside stimuli, joyful1 although they might help.

I for Imagination

We are all full of imagination. The human brain hardly can do without it. It could be understood as if thinking of oneself is a continuous process of imagining and reimagining oneself. We just developed or were forced to suppress imagination at various instances throughout our lives. Day dreams are rarely tolerated, starting at school, then on the job and probably for a long time also about the way we imagine our own ending or life after death. Just trying not to think, like in meditation, seems to be a very hard exercise and it demands long practice to arrive at longer durations. Abstraction is one of the ways of art to allow imagination to rule the process of creation. In view of the anniversary of Pablo Picasso in 2023, the Brussels Royal museum of fine arts is presenting a paedagogic reflection and demonstration how Picasso emerged on his way towards abstraction as his preferred way of imagination and reimagination as part of the realisation process of his art work. As part of the Cubist revolution Picasso is quoted in this exhibition on how he paints: “Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.” and “Chez moi, un tableau est une somme de destructions.” Nice imagination, reimagination and de-construction I would say. Like the imagination depicted above from Paul Klee reflects the accomplishment of a new form of pictural language. Try imagination, it isn’t hard to do, “John Lennon” sang once. In Brussels you can try seeing the cubist way in the Picasso exhibition, a good way to prepare yourself for the next visits of fabulous exhibitions in honor of Picasso in 2023.

is presenting a paedagogic reflection and demonstration how Picasso emerged on his way towards abstraction as his preferred way of imagination and reimagination as part of the realisation process of his art work. As part of the Cubist revolution Picasso is quoted in this exhibition on how he paints: “Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.” and “Chez moi, un tableau est une somme de destructions.” Nice imagination, reimagination and de-construction I would say. Like the imagination depicted above from Paul Klee reflects the accomplishment of a new form of pictural language. Try imagination, it isn’t hard to do, “John Lennon” sang once. In Brussels you can try seeing the cubist way in the Picasso exhibition, a good way to prepare yourself for the next visits of fabulous exhibitions in honor of Picasso in 2023.

F for Freedom

This choice is no surprise, or is it? Who is longing the most for freedom? People in the so-called Western world are reported to score highest in the rankings of achieved levels of freedom. However, the longing for freedom often seems the strongest in countries, or regions within a country, where elements of freedom are restricted. Then fighting for freedom becomes an intense struggle, sometimes leading to outright war or fighting back like in Ukraine. Beyond the negative freedom (free from capital punishment) there is the positive freedom to express yourself freely. Both perspectives on freedom are crucial. Being free from prosecution is often only a first step towards the goal of being free to live your way of life as you feel it. It has always been a political struggle and will remain one today as well as in future. Less consensus reigns on the topic to what extent economic freedom is a constituent part of the term freedom. Far-reaching economic inequality within societies frequently limit persons at the bottom of the distribution to fully participate in society and excercise many components of freedom like decent food, housing, health and health care. All this remains the biggest challenge for humanity for years to come. We shall need a lot more heros in the name of freedom like the famous Nobel prize winners. Fighting for freedom in a peaceful way is probably the biggest challenge for humanity also in the 21 century.

E for Enterprise

There is a new start-up scene in development in Germany. Interesting to witness the new entrepreneurial spirit. Many of the youngsters grow out of their peer community, wanting to try new ways of working and living together. The new bottom-up or grassroots form of growing a business out of a subculture seems to be an adequate response to the growing diversity of societies and easier ways of community building through online social media. Name it “reach” today, it is similar to what you previously called having a customer base. The new element refers to a blending of cultures. Learning through being online connected to the world, yes, the whole world, allows wide-spread influences from other sub-cultures, be they American, Asian or African. The young are open-minded to new stimuli like “Ikigai” from Japan and, of course, the life histories of founders and individual biographies from entrepreneurs like the legend of Steve Jobs, Apple’s legendary founder. Imagineering has become part of the movie-influenced influencers. Short clips out of a longer story build communities. The witty comment, like at school, gets more attention than the long boring story of the preacher, teacher or the mansplainer. The experience of “flow” is all around these communities and this creates the specific magic of the start-up scene. They take each other to new levels, mutually, reinforcing their preferences and life-styles. They are well aware of the risks they are taking. “Keinhorn” German short for “not an Einhorn”, the one billion value threshold for super successful enterprises taught them crucial lessons. The “ecology of organisations” which I referred to in my courses at the now renamed “Constructor University” previously “International University Bremen”, then “Jacobs University”, (let’s see what comes next?) is an important complementary research tradition to assess the “survival” of enterprises. I still recommend this University, which I quit to start new endeavors. It carries in its several  “names” the important message:

“names” the important message:

start, fail, change, (repeat).

Kritik der Kritik

In Berlin türmen sich als ökologisches Desaster die nicht verkauften Zeitungen auf. Darunter gerade der in neuer Aufmachung erscheinende Tagesspiegel. Mal gespannt, ob dieses teure Experiment gelingen wird. Mit sorgfältig recherchierter Kritik des kulturellen Schaffens und der etablierten Häuser rühmt sich der Tagesspiegel nicht gerade. Vielleicht ist das ein Grund, warum die beständig weniger werdenden Zeitunglesenden ebenfalls auf andere Medien umsteigen. Eine Kritik, wie die von Ulrich Amling im Tagesspiegel vom Dienstag 6.12.22 Seite B24 braucht wohl keiner. Soll er doch besser gleich Bratwurst essen auf dem benachbarten Weihnachtsmarkt. In dem neuen Format des Tagesspiegel finden sich die Kritiken eh jetzt ziemlich weit am Ende, wo der eilige Lesende meist nicht hinkommt vor dem Einschlafen. Ich würde eher davon ausgehen, dass solche Kritiken etablierte Lesende abschrecken. Für Berliner Schnauze oder Wutbürgerniveau im Kulturteil muss ich kein Geld bezahlen. Die internationale Besetzung und Ausrichtung mit Regie Satoshi Miyagi erlaubt Berlin internationale Aufmerksamkeit zu erlangen jenseits des Berliner Inner Circles von Freund- und Feindschaften. Auf der Webseite der Staatsoper lesen wir: “Ein japanisches Inszenierungsteam um den Regisseur Satoshi Miyagi taucht Mozarts »Mitridate« in ein zauberhaftes Ambiente …”. Das lese ich dann umformuliert im Tagesspiegel auch genannt Spitzel: “Unter den Linden taucht derweil ein japanisches Team um Regisseur Satoshi Miyagi “Mitridate” in Ströme von Gold”. Platter gehts nicht. Zeitung ist halt meistens 2D und nur wenigen gelingt es kulturelle Events ebenso plastisch darzustellen, wie sie eben auf der Bühne wirken. Tolle Einführung vor der Oper im Foyer übrigens. Wer Internationalität und Interkulturalität schätzt kommt hier voll auf seine Kosten.

Die Stapel Tagesspiegel als Altpapier, die zurzeit täglich entsorgt werden müssen (Foto vom 6.12.2022 18.26h am Südkreux), sind ein weiteres tägliches Ärgernis. So werden bestenfalls fake-news über eine Tageszeitung selbst produziert. Branchenkenntnis über Zeitungsmärkte beklagt das schleichende Rückbau des Mediums. “Zwar setzte sich die Erosion der Absatzzahlen fort, aber sie verstärkte sich nicht. Bei den Regionalzeitungen nahm die Zahl der Abonnements im Westen um drei Prozent auf 7,55 Millionen ab.”(BDZV Relevant 2-2021 S.25). Oft sagen Bilder mehr als Worte und dabei ist goldfarbenes Lametta in der Weihnachtszeit in der Staatsoper vielleicht doch sehr passend.

Mitridate

Ah! que vois-je … Welch schöner Ausruf, als Auftakt der letzten Szene im Theaterstück Mitridate von Jean Racine. Das könnte meine neue Begrüßungsformel im täglichen europäischen Umgang werden. Im Theater als moralischer Schule der Herrschenden und Diplomaten hatten Racine und durch seine Fabeln bekannt Jean de la Fontaine eine enorme Bedeutung. Die Geburtsorte beider in La Férte-Milon und Chateau Thierry liegen recht nahe beieinander für Museums- und Literaturliebhabende, unweit von Paris-Est mit RER erreichbar. Viele mit der jüngsten Geschichte Deutschlands vertraute Personen zucken bei dem Titel der Opera seria von Mozart “Mitridate, re del Ponto” zusammen. Mit dem Namen Ponto ist im kollektiven Gedächtnis Jürgen Ponto verknüpft. Die gleichnamige Stiftung heilt heute noch die Wunden der Vergangenheit. Der König von Ponto ist jedoch Herrscher über ein Königreich, das in der heutigen Türkei lag und die Halbinsel der Krim beinhaltete vor mehr als 2000 Jahren. Nur so viel zu den falschen, historischen und kulturellen Besitzansprüchen Putins heute.

Mozart schuf bereits mit unglaublichen 14 Jahren die Oper Mitridate. Darin sind erstaunlich viele Anklänge und kleine Melodien enthalten, die er in späteren bekannteren Werken wieder variiert aufgreift. Seine erste Auslandsreise zum Studium der Kompositions- und Instrumentationstechnik nach Mailand hatte eine nachhaltige Wirkung. Zusammenarbeit mit den besten Singenden dieser Zeit stellt heute noch Professionelle der Gattung wie Pene Pati vor große Herausforderungen. Eine gewisse Analogie von Pati zu und Potenzial wie Pavarotti ist vielleicht schon erlaubt. Die Barocktage in der Staatsoper Berlin mit den “Musiciens du Louvre” sowie deren Gründundsdirigent Marc Minkowski, selbst ein Mozartexperte, sind wahrhaft glänzend und barock. Die in Goldfarben geschneiderten Kostüme und Bühnenbilder versetzen uns in borocke Bilder und Szenen. Der im Libretto vorgegebe Abschluss: Für die Freiheit, samt Abschlußakkorden, halt im Freiheitskampf der Ukraine gegen russische Besatzung heute noch nach. Bravi!!! Das hat der junge Mozart bereits 20 Jahre vor der französichen Revolution, vielleicht augenzwinkert vertont und inszeniert. Das Freiheitsstreben der Völker hat sich dann auf das Freiheitsstreben im Volk übertragen. Klar, ist nur eine spekulative These, aber schön zu glauben. Im Bild unten ist ein Cembalo zu sehen. Mozart spielte es selbst in den ersten 3 Aufführungen und hat wohl auch dirigiert, vielleicht wie es aus dem Film “Amadeus” 1984 in Erinnerung geblieben ist. Toll eine Oper, nicht nur für den Opa.

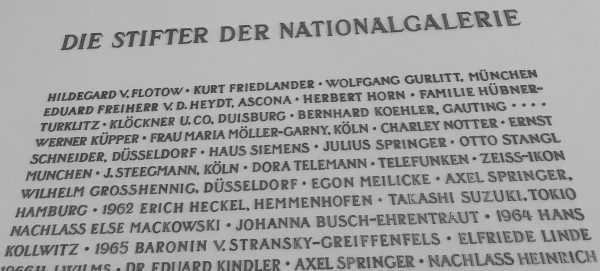

Anstiften

Kürzlich, Ende 2022 wurde ein Selbstbildnis von Max Beckmann als teuerstes in Deutschland versteigertes Bild gefeiert. 23 Mio. € sind schon viel Knete. Dann lernen wir erst wieder MäzenInnen schätzen, die vor Jahren schon der Neuen Nationalgalerie vier Bilder zur öffentlichen Bewunderung von eben diesem Künstler gestiftet haben oder den Ankauf durch öffentliche Mittel ermöglicht haben. Hildegard von Flotow wird dabei in der Neuen Nationalgalerie aufgeführt. Die beginnende Provinienzforschung öffentlicher Museen hat dazu bereits nachgeforscht (hier). Ankäufe von Kunstschaffenden in finanzieller Notlage oder im Exil helfen diesen. Da der Kunstmarkt mit seiner Versteigerungspraxis gleichzeitig als Inbegriff der marktwirtschaftlichen Prozesse von Angebot und Nachfrage funktioniert, bleiben mit Spekulationsgewinnen, Geldwäscherei, Erbschaftsrecht und private Liebhaberei ebenso oftmals ein unangenehmer Beigeschmack. Schon lange dürfen wir der Kunst nicht mehr naiv gegenübertreten. Bewundern können wir in öffentlich zugänglichen Museen, private Sammlungen bergen erhebliche Risiken, eventuell des Verlusts der Kulturschätze. Anstiften zum Stiften ist das treffende Motto der jährlich stattfindenen Stiftungstage. Fisch sucht Fahrrad könnten wir sagen, aber das ist ein völlig anderes Thema für den Soziologen.

Bogenschütze

Der Bogenschütze, seine Materialien und Techniken, hat seit Jahrtausenden die Menschheit beeinflusst. Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine  sind schon mehr als 10.000 Tote auf ukrainischer Seite zu beklagen. Der stille Protest vor der russischen Botschaft in Berlin gibt davon Zeugnis. Wer hätte gedacht, dass Heckenschützen in Europa wieder wichtig im Krieg werden. Historisch ist die Bedeutung vielfach belegt und die Künste haben ihren Anteil daran. Auch im Kulturforum Berlins wird wieder aufgerüstet. Nach? der Skulptur “Bastion” vor der Stabi West, hatte die Nationalgalerie ihren dreifachen “Bogenschützen” von Henry Moore auf die Bastion gerichtet. Jetzt hat die Nationalgalerie mit dem Kauf der “Bogenschützen” von Sascha Wiederhold erneut aufgerüstet. Das farbenfrohe Werk des Malers und Bühnenbildners ist derzeit, gleich in der Eingangshalle unten zu bestaunen.

sind schon mehr als 10.000 Tote auf ukrainischer Seite zu beklagen. Der stille Protest vor der russischen Botschaft in Berlin gibt davon Zeugnis. Wer hätte gedacht, dass Heckenschützen in Europa wieder wichtig im Krieg werden. Historisch ist die Bedeutung vielfach belegt und die Künste haben ihren Anteil daran. Auch im Kulturforum Berlins wird wieder aufgerüstet. Nach? der Skulptur “Bastion” vor der Stabi West, hatte die Nationalgalerie ihren dreifachen “Bogenschützen” von Henry Moore auf die Bastion gerichtet. Jetzt hat die Nationalgalerie mit dem Kauf der “Bogenschützen” von Sascha Wiederhold erneut aufgerüstet. Das farbenfrohe Werk des Malers und Bühnenbildners ist derzeit, gleich in der Eingangshalle unten zu bestaunen.  Die “reclining figure” von Moore am UNESCO-Gebäude in Paris hat mich aufgrund des verkörperten Optimismus eher inspiriert, wenngleich das “Three Way Piece No.2 Archer” klare Stellung im Kulturforum bezieht. Die Stabi West hat mit der Renovierung der Stabi Ost und direkter Busline ihre backup Truppen deutlich verstärkt. Mit der Nachbarschaft der Scheune wird die Neue Nationalgalerie, bei erfolgter Unterstützung durch die Gemäldegalerie und der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel, in einigen Jahren das Kulturforum dominieren. Das WZB hat schon mal seine Kathedrale aufgestockt und die Digitalisierung wird von der Stabi insgesamt dynamisch vorangetrieben. Schon längst ist die Kultur in einem umfassenderen Cyberwettkampf, der zunächst zwischen den Generationen ausgetragen wird. Während die Stabis von der jüngeren und mittleren Generation dominiert werden, haben die Tempel der Moderne ein Alterungsproblem. Ob es nach den Kirchen die Museen treffen wird, bleibt zu befürchten. Die hohen Studierendenzahlen verstärken die Truppen der Stabis. Letztlich hängen alle diese Institutionen am Tropf der öffentlichen Finanzen (Statistikinfo). Es wird mehr MäzenInnen brauchen und viele kleine Fördervereine, die diese wertvolle Vielfalt erhalten wollen. Retten wir, was noch zu retten ist.

Die “reclining figure” von Moore am UNESCO-Gebäude in Paris hat mich aufgrund des verkörperten Optimismus eher inspiriert, wenngleich das “Three Way Piece No.2 Archer” klare Stellung im Kulturforum bezieht. Die Stabi West hat mit der Renovierung der Stabi Ost und direkter Busline ihre backup Truppen deutlich verstärkt. Mit der Nachbarschaft der Scheune wird die Neue Nationalgalerie, bei erfolgter Unterstützung durch die Gemäldegalerie und der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel, in einigen Jahren das Kulturforum dominieren. Das WZB hat schon mal seine Kathedrale aufgestockt und die Digitalisierung wird von der Stabi insgesamt dynamisch vorangetrieben. Schon längst ist die Kultur in einem umfassenderen Cyberwettkampf, der zunächst zwischen den Generationen ausgetragen wird. Während die Stabis von der jüngeren und mittleren Generation dominiert werden, haben die Tempel der Moderne ein Alterungsproblem. Ob es nach den Kirchen die Museen treffen wird, bleibt zu befürchten. Die hohen Studierendenzahlen verstärken die Truppen der Stabis. Letztlich hängen alle diese Institutionen am Tropf der öffentlichen Finanzen (Statistikinfo). Es wird mehr MäzenInnen brauchen und viele kleine Fördervereine, die diese wertvolle Vielfalt erhalten wollen. Retten wir, was noch zu retten ist.

Berlin Kulturforum

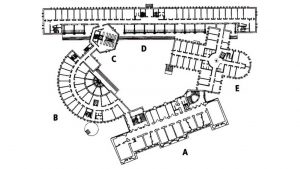

Am 4.11.22 war mal wieder Museumssonntag. In großer Zahl strömten die Besuchenden in die Berliner Museen. Da war ich auch dabei. Rechtzeitig Zeitfenster zu buchen, war die Devise. Selbst das war mir gelungen. So habe ich mir einen musealen Overkill – “plein dans les yeux” geschaffen, der einen fantastischen kulturhistorischen Gesamteindruck vermittelt hat. Für mich beginnt die architektonische Zeitreise mit dem Bau von James Sterling und seiner “rosa, himmelblauen Denkfabrik” mit seinem einmaligen Grundriss.  Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.

Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.  Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

Flotow Martha

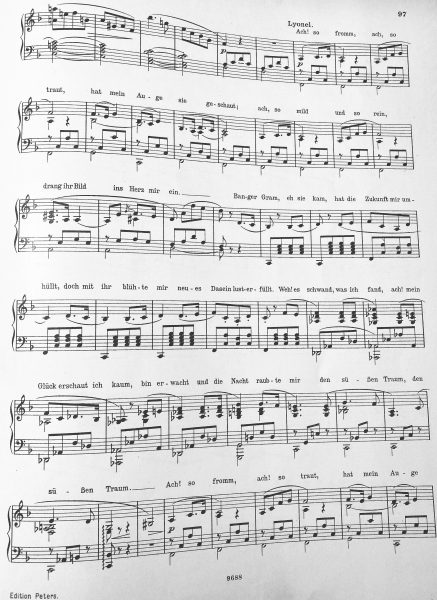

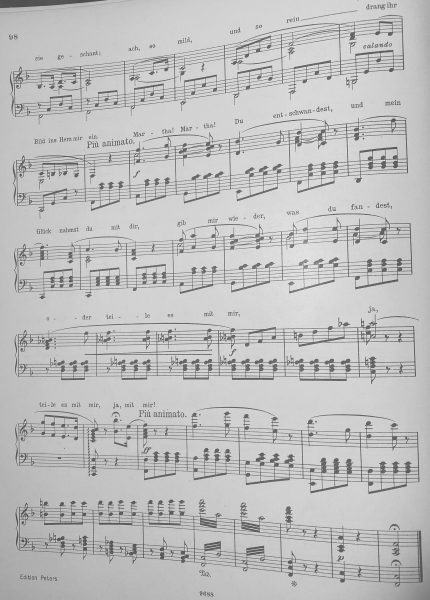

Die musikalische Schaffen des Fritz von Flotow ist recht umfassend. Seine aufwendigen Opern werden bis auf „Martha“ kaum noch gespielt. Die letzte mir bekannte Aufführung von Martha war in Schwerin mit Radioübertragung im Deutschlandfunk 2009. Im Auswahlrepertoire für den „Concour de la Reine Elisabeth“ war noch in 2018 auch die Arie “Ach so fromm” aus Martha zu finden. Der Sieger Samuel Hasselhorn hatte allerdings eine gute Wahl mit Fokus auf Liedern von Schubert und Schumann gelegt, die scheinbar bei der aus Bayern stammenden belgischen Königin Elisabeth sehr beliebt waren. Es verwundert nicht, wenn Fritz von Flotow, dessen Oper Martha in Wien uraufgeführt wurde, weiterhin auf der Liste der möglichen Stücke im Wettbewerb steht. Der Nachwuchswettbewerb hat eine karriereprägende Funktion für viele Teilnehmende. Die meisten Aufrufe auf Youtube hat die italienisch gesungene Version von Ach so fromm aus Marthas zum Beispiel von Pavarotti. Oder auch von Caruso oder von Placido Domingo, dessen langjährige Frau selbst Marta hieß. Die deutsche Fassung, gesungen von Placido Domingo ist eine von meinen Favoriten (hier). Die ältere Version, die ich von ZDFtheater gefunden habe, hat ihren eigenen Charme durch die pantomimisch begleitete Ouvertüre von Sama Molcho und die klar gesungenen Arien. Ab 1h17 gibt es dann die “Ach so fromm” in historischen Kostümen. Diese Interpretation erscheint mir sehr an die von Jacques Offenbach begründete französische Tradition der Operette angelehnt zu sein. Aus der Biografie von Rosine Swoboda, die Witwe von Friedrich von Flotow ist bekannt, dass sich die beiden Komponisten kannten und freundschaftlich verbunden waren. Mit 3 Mio Aufrufen ist „Die letzte Rose“ gesungen von Lila als Trauerlied wohl doch der populärste Hit vom Fritz. Das Europäische Jugendorchester hat Arie und Duett 2013 in London aufgeführt. Also, wer nun mal „Martha“ als Tenor mitsingen möchte, kann die Noten unten oder die karaoke Version oder Klavierbegleitung einer Pianistin aus Berlin-Schöneberg heranziehen. Worauf warten wir noch? Ich stelle die Dusche schon an, länger als 3 Minuten sollen wir eh nicht mehr duschen. Die Entzauberung der Tenorstimme können wir z.B. hier leicht verständlich nachlesen (Link), Schalldruck ist das akustische Geheimnis.

Marx-Wagner

Begleitend zu den Ausstellungen zu Karl Marx und Richard Wagner fand eine vom DHM organisierte Vortragsreihe statt. Die Links (hier) zu den Hördokus sind eine anregende Erweiterung der Ausstellung und stützen die These der Verbindung zwischen Karl Marx und Richard Wagner auf einer abstrahierenden Meta-Ebene. Die Vorträge, Gespräche und Diskussionen informieren und vertreten wissenschaftlich fundierte Thesen. Die müssen gerade nicht von allen geteilt werden, aber eine Haltung zu dem Thema haben die meisten Menschen in der Welt, besonders wenn wir an die Millarden von Menschen jenseits von der westlichen Welt denken. Es ist also auch an uns, diese Diskussion über den Kapitalismus zu führen. Hören wir mal rein. Alle dauern 1h-1.30h!

Einleitung, M&W Kosky + Bisky, M&W Nietzsche, M&W Mahatma Gandhi, M&W Viktoria Kaiserin Friedrich, Ein Artikel aus der Financial Times von Martin Sandbu vom 18.8.2021 und Martin Wolf vom 21.11.2021 ergänzen die Diskussion: Wenn der Kapitalismus weltweit gewonnen hat, was war dann noch mal der Wettbewerb? Bitte öffnen Sie jetzt ihren Computer, Sie haben 3 Stunden Zeit für die Beantwortung. $???$ Danach speichern Sie bitte das Dokument in der Cloud und nehmen es zur Evaluation nach 10,20,30,40 Jahren wieder hervor. Hat sich ihre Meinung über den Sachverhalt zwischenzeitlich verändert? THX for your feedback.

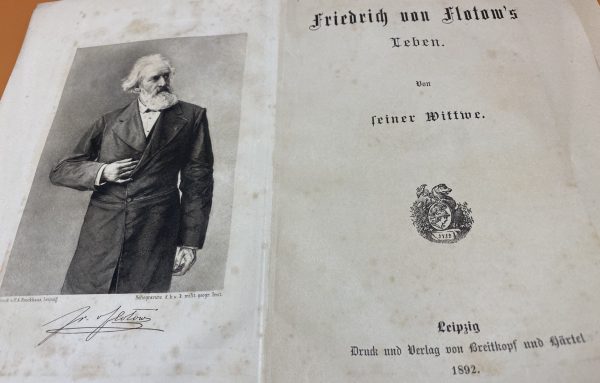

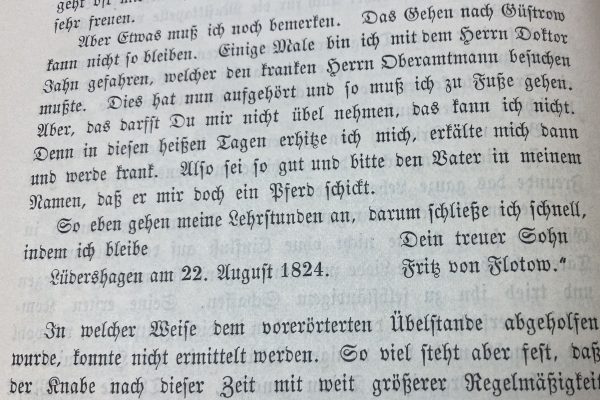

Flotow Leben

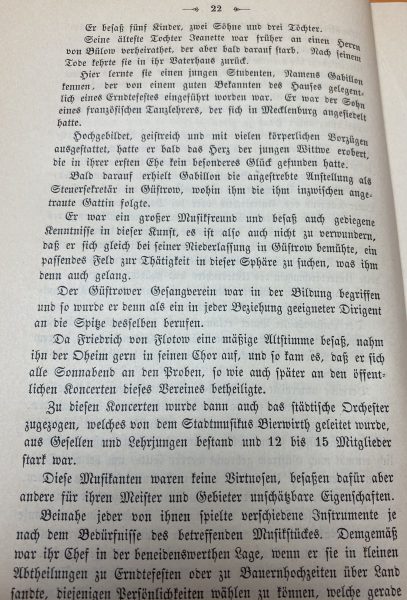

In der Musikabteilung der Stabi Ost fand ich im Lesesaal der Musikabteilung einen schmalen Band zu einer Biografie von Friedrich von Flotow, dem Komponisten, verfasst von seiner Witwe aus 3. Ehe Rosa Rosine Swoboda, erschienen 1892 in Leipzig im Verlag Breitkopf und Härtel. Der Vater des Komponisten Johann Adolf Wilhelm *17.9.1785 wurde bereits als Offizier im Alter von 21 Jahren in der Schlacht bei Jena verwundet. Friedrich von Flotow wurde in bescheidenen Verhältnissen am 26.4.1812 in Teutendorf geboren. Sein Vater und Verwandte, (S.17) haben ihm, laut seiner Witwe, viele Steine in den Weg gelegt, damit Fritz keine musikalische Laufbahn einschlägt (S.27-28). In unterschiedlichen Pensionen zuletzt in Lüdershagen bei Güstrow lernte Fritz Harmonielehre und weilte tageweise bei der Schwester seiner Mutter. Auch mütterlicherseits wird ein dänischer Hauptmann von Böckmann auf Lüsewitz (S.21) erwähnt, dessen älteste Tochter Jeanette mit einem Herrn von Bülow verheiratet war, der aber bald verstarb. Nach Rückkehr ins Vaterhaus lernte Jeanette den jungen Studenten Gabillon kennen, Sohn eines französischen Tanzlehrers in Mecklenburg. „Hochgebildet, geistreich und mit vielen körperlichen Vorzügen ausgestattet, hatte er bald das Herz der jungen Witwe erobert, die in ihrer ersten Ehe kein besonderes Glück gefunden hatte.“ (S22). Im Chor des Güstrower Gesangvereins unter Leitung des Steuersekretärs Gabillon durfte Fritz bereits 13-14-jährig mitsingen und vielfältige Instrumente kennenlernen.

Dem Wunsch des Sohnes und seines Fürsprechers nachgebend, reiste der Vater am 13.2.1828 mit Fritz nach Paris, wo Fritz bei einem französischen Major, der mit einer Frau aus Mecklenburg, die bereits verstorben war, verheiratet gewesen war, in Pension wohnte. Harmonielehre bei Anton Reicha (besser erläutert hier engl. Reicha), bei dem bereits 1820 Hector Berlioz Schüler war, hatte Fritz nachhaltig beeinflusst. Tief beeindruckt war er von dem Glanz und Glamour der Pariser Oper mit dem Ballett „La belle au bois dormante“ und Rossini’s Oper Wilhelm Tell.

Am 26.3.1830, 2 Tage nachdem Fritz die Selbsttötung seines Wohnungsgebers erlebt hatte, wurde dieser auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Fritz überzeugte seine Eltern mit Hilfe von Gabillon, dass er selbständig mit gerade 18 Jahren eine Mansardenstube in der Rue St. Jacques beziehen durfte und seinen Unterricht fortsetzten konnte. Die am 27.7.1830 ausgebrochene Revolution schilderte Fritz anschaulich in seinen Aufzeichnungen. „Einige Tage nach dem Schlusstableau der Julirevolution“ (S.44) erhielt Fritz ein Schreiben von seinem Vater, zurück nach Güstrow zu kommen.

Wichtig zu erwähnen als Wegbegleiter sind Eugène Aubry (Bürgermeister von Argenteuil, die Stadt der Impressionisten) und Freund von Fritz der bereits 1871 verstarb, (Rue Rocher Nr. 9 Hotel Aubry (S.62) sowie Jaques Offenbach, der 7 Jahre jünger als Fritz ursprünglich in Köln geboren Jakob Eberscht hieß (Quelle Richard Fleischer, Deutsche Revue Heft 1 Januar 1883). Die Witwe von Fritz beschreibt die Einführung von Jacques Offenbach auch mit Unterstützung von Fritz zu Beginn in die Pariser Salons recht ausführlich (S. 67-72). Letztmalig treffen die beiden sich 1878 in Paris bevor Jacques am 5.10.1880 starb. Geradezu erheiternd ist die Passage (S. 84-86) bei der Fritz, sichtlich beeindruckt, von dem Erscheinen von Madame Georges Sand berichtet, die sich in der Pause eine Männerzigarre anzünden ließ. Anschließend gab es eine Improvisation von Chopin, die derselbe einleitete „er könne seine Begeisterung nur aus den Augen der berühmten Schriftstellerin schöpfen, man möge sie bitten, sich ihm gegenüber zu setzen. Georges Sand gewährte seine Bitte und nahm Platz am Ende des Flügels, warf einen langen Blick auf den musikalischen Improvisator und dieser, denselben erwidernd, begann“ (S.85). Nach vielen misslungenen Versuchen eine Oper in der großen Oper in Paris aufzuführen, ist es ihm zumindest 1843 geglückt, das Ballett „Lady Harriette ou la servante de Greenwich“ aufführen zu können. Aus diesem Stück wurde später das Libretto zu seiner Oper Martha 1947 in Wien erstellt und aufgeführt. Die prima ballerina dieser Aufführung, Adèle Dumilâtre, hatte indirekten Anteil daran, dass es überhaupt zu diesem recht kurzfristigen Engagement kam. In den folgenden Jahren bestimmten die Aufführungen der “Martha” den Erfolg des Komponisten. Ausgehend von der Auftragsarbeit für Wien kam dieses Werk aber auch 1858 nach Paris auf die Bühne im „italienischen Theater“. Nach Übernahme des elterlichen Gutsbesitzes hat Fritz 1849 geheiratet, doch bei der Geburt des Sohnes verstarb die junge Elise von Zadow am 1.8.1851. Eine 2. Heirat mit Anna Theen wurde anfangs 1855 beschlossen. Zwei Söhne sind aus dieser Ehe erwachsen. Als Leiter des Hoftheaters in Schwerin hatte er sich durch seine Kenntnis von Proben und Organisation der führenden Häuser in Europa empfohlen. Als Intendant neben einem technischen Leiter wurde ihm zunächst befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf spätere Daueranstellung die Intendanz angetragen. 1868 heiratete Fritz zum dritten Mal und wohnte in Kirschwang bei Reichenau bei seiner Frau Rosine Swoboda. Zusammen mit Mosenthal war Fritz Verfechter und dann zeitweise Vorsitzender der Deutschen Genossenschaft dramatischer Autoren und Komponisten, die später in Leipzig gegründet wurde und damals bereits Autorenrechte verteidigte.

Seine letzten Jahre ab 1880 lebte Fritz auf dem Gut Heiligenkreuzberg in Darmstadt am Eingang des großherzoglichen Wildparks Kranischstein. Dies gehörte seiner Schwester Bernhardine. Zu seinem 70. Geburtstag und der 500.-ten Vorstellung der „Martha“ bekam er eine Einladung von der Generalintendanz des kaiserlichen Hofopernhauses. Seine letzten Tage bis zu wiederholten Schlaganfällen verbrachte er in Darmstadt, wo er am 24.1.1883 mit 70 Jahren verstarb. Sein Lebensschicksal war es wohl, 3 Wochen vor Richard Wagner zu sterben. Der Tod und ständige unterschwellige Vergleich mit dem schaffensgewaltigen Exzentriker Richard Wagner hat Friedrich von Flotow bis heute um viel Aufmerksamkeit gebracht. Es bleiben noch einige Entdeckungen diesbezüglich zu machen.

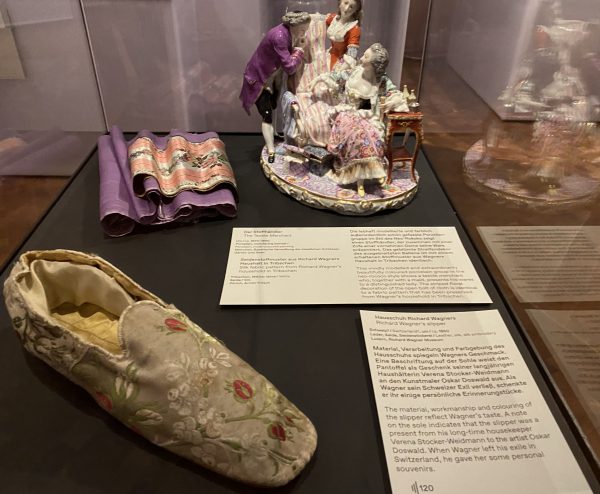

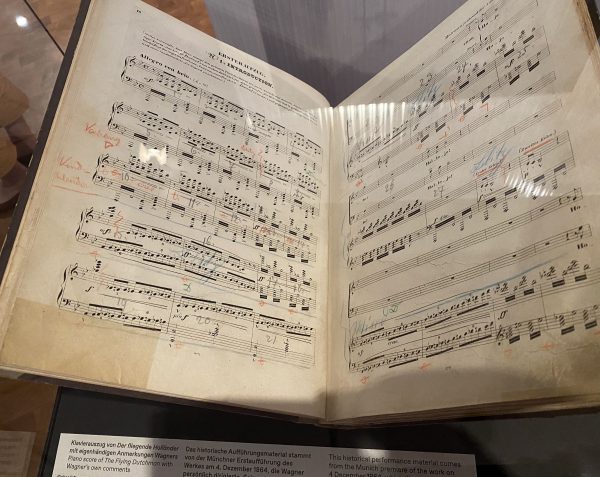

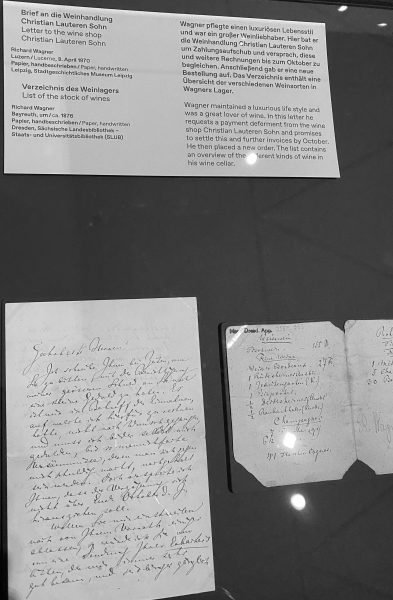

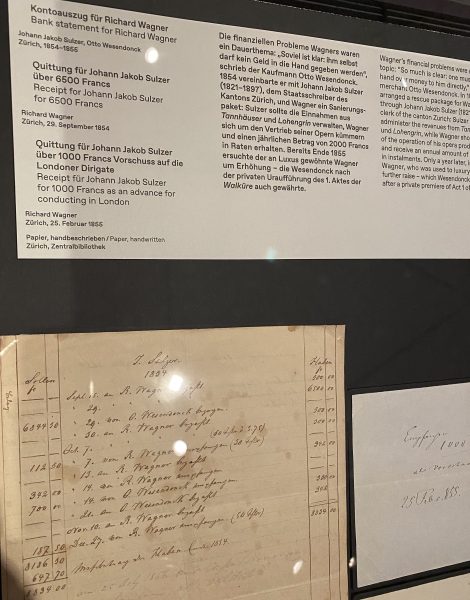

Wagner Kontrovers

Selbst im 21.-ten Jahrhundert lesen wir weiter von Kontroversen um Richard Wagner (z.B Molnar und Molnar 2022 S.161-186). Dazu hat auch das DHM beigetragen mit einer Ausstellung, die interessante Assessoires aus dem Leben Wagners kürzlich in die Vitrinen stellte (s.u.). Neben Dokumenten zu seinem hartnäckigen Antisemitismus, bereicherten die extravaganten Kleidungsstücke, Maßanfertigungen, Beispieldrucke zu seinen politischen Überzeugungen und Dokumente zur kontinuierlichen Geldnot, die Sichtweise auf das musikalische Schaffen des Komponisten. Verliebtheit in kostspielige Details bei gleichzeitigen Überredungskünsten bei Stiftenden und Gönnern, haben sein überragendes Lebenswerk erst möglich gemacht. Die Zusammenschau von Leben der Person und seinem Werk konnte zeitgleich zur Ausstellung über Karl Marx in Nachbarräumen des DHM in 2022 besucht werden. Die überraschende, aber gelungene, Parallele oder Klammer für beide Ausstellungen ist die von beiden auf völlig unterschiedliche Weise betriebene Kapitalismuskritik, wie ein Begleittext und in Führungen durch die Ausstellungen berichtet wurde. Müssen wir zur Freistellung des Schaffens von Wagner dem Vorschlag Adornos folgen, die Musik des Komponisten frei zu machen von seinem Antisemitismus und der späteren Vereinnahmung durch die Nazis? Es fällt mir äußerst schwer, diese Trennung vorzunehmen. Es ist jedoch Wagners eigenen Schriften zu schulden, dass er einen Absolutismus predigte und darauf hinarbeitete. Das Werk „Muette de Portici“ von Auber, welchem er sogar die Revolution in Belgien zuschrieb (Colas 2012 S.26) hatte ihn schwer beeindruckt. In einem Aufsatz „Über deutsches Musikwesen 1840 S.165, schreibt Wagner, zitiert nach Colas, „La Muette entspricht einem Nationalwerke, wie jede Nation höchstens nur eines auszuweisen hat“. Die kurze Zeit Wagners in Paris ab 1839-1842 hat ihn mehr beeinflusst als er zugeben mochte, vielleicht durch Ablehnung in Frankreich sogar in eine dialektische Entwicklungsrichtung hineinbewegt. Die libertäre und kritische Einstellung Wagners zu politischen und wirtschaftlichen Zuständen seiner Zeit, bei gleichzeitigem Ausleben eines extravaganten Lebensstils, lässt den Tonkünstler in zwiespältigem Licht erscheinen. Dieses Facettenreichtum der Persönlichkeit und des Werks kam in der Ausstellung im DHM gut zur Geltung. Ambivalenz aushalten, lehrte diese Ausstellung. Anregen zu weiterer Befassung mit Person, Werk und Wirkung ist die Folge. Bei mir hat das gewirkt. Die in dieser Zeit sich vertiefenden “Mythen der Nationen” (Flacke M. DHM 1998) in europäischen Ländern, spiegeln den Wettstreit der Komponisten um nationale und überregionale Geltung wider. Ein anderer Komponist dieser Zeit, der als Vermittler zwischen den Kulturen wirken wollte, ist dabei etwas in Vergessenheit geraten, sowie viele andere KomponistInnen dieser Zeit, die sich an dem anzettelten deutsch-französischen Kulturkampf nicht beteiligen wollten. Der Tod von Wagner am 13.2.1883 ist 3 Wochen nach Friedrich von Flotow, 1 Monat vor Karl Marx. In dem Jahr veröffentlicht Nietzsche “Also sprach Zarathustra 1.Band”. Bewegte Zeiten.

Ukraine Kultur

Einen wahrlich denkwürdigen Abend hat das Festival “Aus den Fugen” im Berliner Konzerthaus ermöglicht. Das “Youth Symphony Orchestra of Ukraine” ist zusammen mit Stars ukrainischer Herkunft am Samstag 26.11.2022 im großen Saal des Konzerthauses aufgetreten. Auf dem Programm stand zu Beginn vom Meister der Kunst der Fuge, J.S. Bach, das Streichquartett, “Verleih uns Frieden gnädiglich”, passend zur Vorweihnachtszeit. Rasch wird aber klar, dass der Überfall auf die Ukraine am 24.2.2022 die Welt für viele aus den Fugen geraten lies. “Die Zeit ist aus den Fugen” deklamierte bereits Hamlet. Erneut bestimmt Krieg und Kriegswirtschaft unsere Handlungen, geschuldet dem russischen Tyrannen, der versucht hat und weiterhin versucht, die ukrainische Kultur auszulöschen. Das Konzert des YSOU setzt weiterhin Zeichen, dass diese reichhaltige Kultur es wert ist, gehört und gesehen zu werden. Die Kompositionen von Mykola Lysenko, Suite über ukrainische Themen op2 oder die Arie der Nastia sind eindrucksvolle Beispiele der frühen Selbständigkeit der ukrainischen Musiktradition. Das Lied “Schtschedryk“, zum Mitsingen, als Abschluss des Konzerts wird lange nachhallen im großen Saal des Konzerthauses und bei dem begeisterten Publikum. Die Präzsion der Dirigentin Nataliia Stets ist beeindruckend und ihr kurzer Hinweis auf den “Holodomor” – den “genuzidalen Hungerstod in der Ukaine um 1932″ zwischen den Stücken, hilfreich für das Verständnis des ukrainischen Aufbäumens heute und das Gedenken an Völkermorde, besonders auch die von Deutschen begangenen. Dank auch an die Solistinnen des Abends, die die Jugend und das Publikum begeisterten.

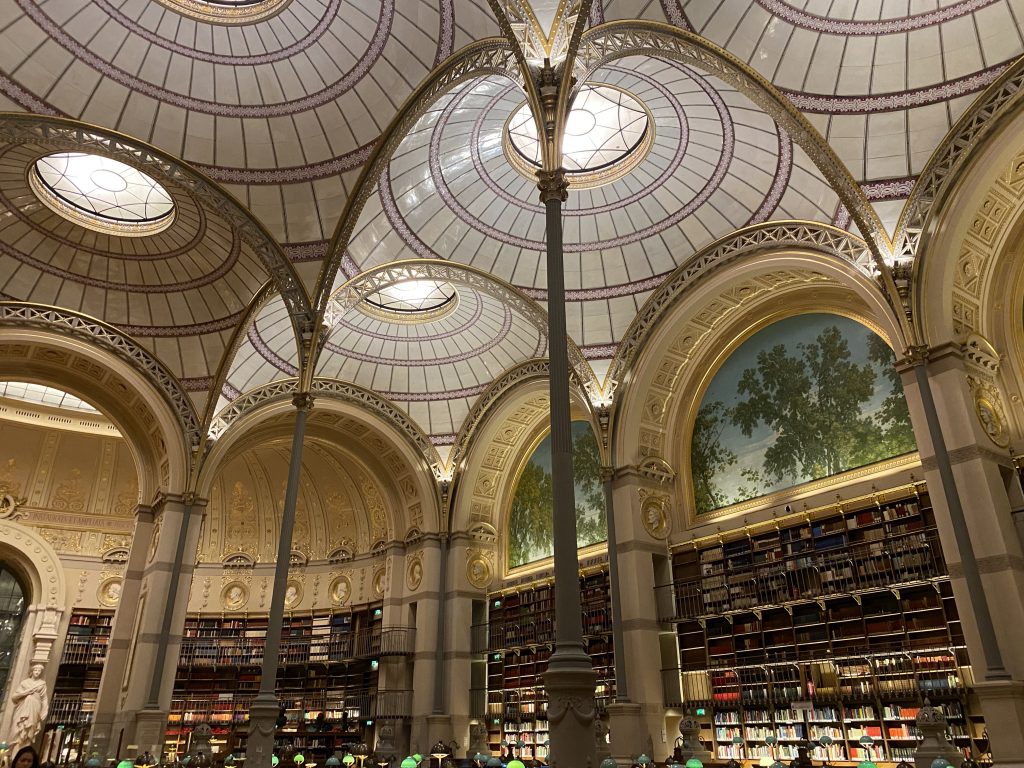

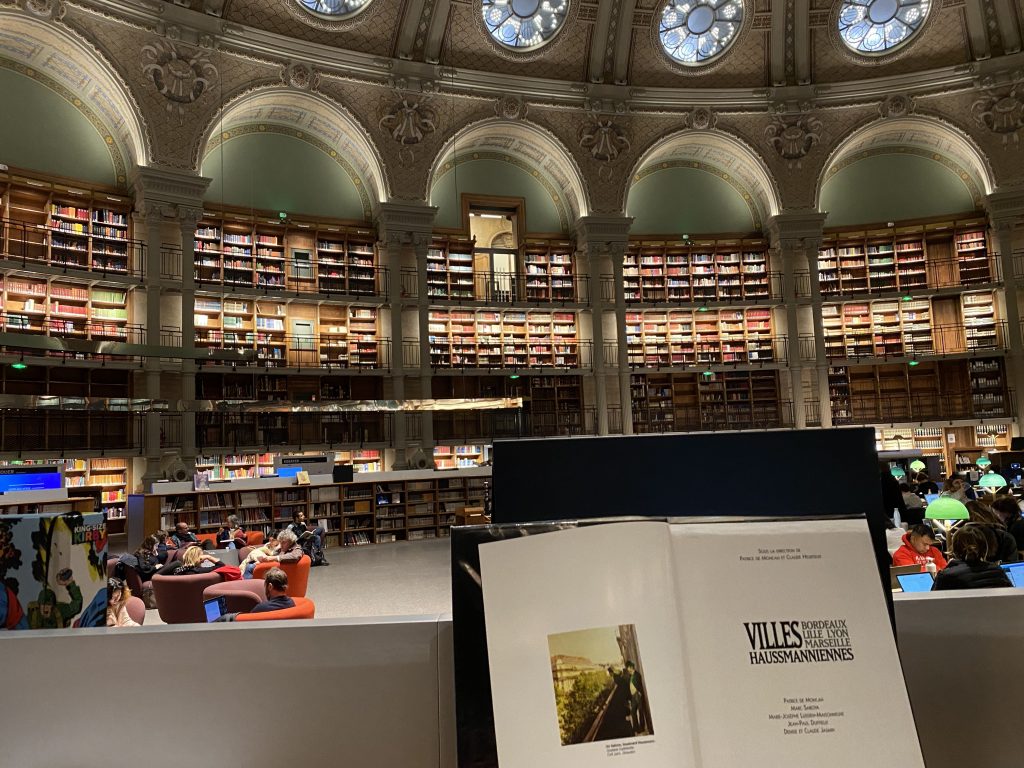

Stabi Ost

Die Staatsbibliothek zu Berlin hat 2 Standorte: Unter den Linden im Ostteil und Potsdamerstraße im Westteil der Stadt. Inhaltlich muss ich mal hierhin und mal dahin. Das macht nichts, denn es lässt sich so die Architektur und die Kunst am Bau vergleichen, als Begleiterscheinung. Meine Lieblingswerke sind die Leuchten in der Stabi West und die Uhren in der Stabi Ost. Die Architektur des frühen 20.-ten Jahrhunderts im Osten ist eher furchterregend und nicht wirklich einladend finde ich. Damals waren in Deutschland Bibliotheken noch elitären Kreisen vorbehalten, wie in der Bibliothèque nationale de France in Paris hatte die Stabi Ost einen runden Lesesaal, der wurde aber in dem Wiederaufbau nicht erhalten. Die eckige Variante in der Mitte der historischen Außenwände erscheint ungemütlich und in der Tat braucht die ungemütliche, unrühmliche Geschichte Deutschlands ständig solche Erinnerung daran. Neues Licht auf die historische Schatten werfen, durch die transparente Dachkonstruktion, ist in der historischen Sammlung an den Rändern jedem Nutzenden möglich. Das Treppenhaus ist in der offenen Bauweise der Stabi West mit den Leuten (allerdings aus Plastik) einladender. Aber das sollte jeder selbst auf sich wirken lassen. Heute profitieren wir von der Zugänglichkeit bei kostenloser Nutzung der Säle und Bestände in Berlin und der zentralen Erreichbarkeit beider Bibliotheken.

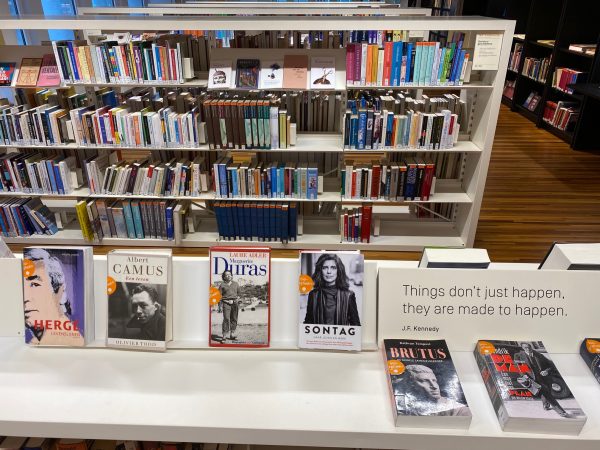

Open access

Foreign Affairs = Auswärtige Angelegenheiten ist der Name einer hervorragenden politikwissenschaftlichen Zeitschrift, die Einordnungen und Analysen sowie Ausblicke auf internationale Politik open-access publiziert. War früher ziemlich teuer und ich suchte eigentlich seit meiner Jugend Bibliotheken auf, die diese und andere Wissensquellen zur Verfügung stellten. Die pay-wall zu relevantem Wissen fällt mehr und mehr. Das ist wichtig, da das meist öffentlich kofinanzierte Wissen nicht zu privatisierten Gewinnen führen sollte. Der rasche und kostengünstige Wissensaustausch und dessen Erweiterung ist ein fundamentales demokratisches Grundrecht. Dazu gehört dann wohl auch der Zugang über öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder andere Orte mit freiem Zugang zum Internet für das Abrufen der Informationen. Gerne auch als pod- oder videocast, damit Lesen nicht als einzige Aufnahmemöglichkeit der Information bleibt. Ob Webseiten, youtube shorts oder tiktok, twitter, mastodon, sorgen weiter für die breiteren Formen der möglichen demokratischen Teilhabe. Es werden täglich mehr Sender auf die gleiche Anzahl von Empfängern losgelassen. Neben viel mehr von dem Gleichen, gibt es eine reale Möglichkeit, auch die inhaltliche Vielfalt der Meinungen zu erhöhen. Das ist demokratische Chance und „fake-news-Gefahr“ zugleich. Auch Wissenschaft und öffentlich-rechtliche Medien sind dadurch herausgefordert. Ignorieren der technischen Möglichkeiten für die Massen geht nicht mehr lange gut. Das Rüberschieben von viel steuerfinanzierten Geldern in diese beiden Sektoren kommt in unruhiges Fahrwasser. Frankreich hat seinen „Rundfunkbeitrag“ bereits aufgekündigt. England streicht heftig bei der BBC. Mit mehr „open access“ werden die Intermediäre wie Rundfunk und synthetisierende Wissenschaft in breitere Hände übergehen. Daraus ergibt sich das zukünftige „Skillset“ und Kompetenzen der nachfolgenden Generationen. Nicht mehr einpauken, sondern kritisches Reflektieren und Abklopfen von Informationen auf Zuverlässigkeit und Wahrheitsgehalt, Trennen von Meinungsmache und Information, Stimmungsmache und Volksverhetzung, Fakten und Urteil, das sind die fundamentalen Kompetenzen auf denen unsere Demokratien aufbauen. Bildung ist das falsche Wort dafür, es braucht kontinuierliches Lernen, damit „open access“ fruchtbar und nicht furchtbar wird.

Kunst am Bau

In der Ausstellung „Kunst am Bau“, anzusehen als Abschluss der Ausstellungsserie in der Staatsbibliothek in Berlin, Potsdamer Straße bis Januar 2023, lässt sich trefflich über Kunst streiten. Es ist gleichzeitig ein gelungenes Experiment die offene Diskussion über Kunst, hier Kunst am Bau, zu befördern. Natürlich ist sowohl die Kunst am Bau an sich, als auch den Ausstellungsmachenden vornehmlich an Selbstinszenierung gelegen, jut sichtbar in den kurzen Präsentationsvideos der Ausstellung. Selten ist der dialektische Dialog, also eine Selbstinszenierung mit Bescheidenheit oder kritischer Selbstreflektion verbunden. Obwohl gerade Kunst dafür eine der Moderne angepasste Denkweise widerspiegeln könnte, ist die Kunst am Bau meistens erst im Nachgang der Umsetzung der Architektenpläne, Wettbewerbe und Realisierungen beauftragt mit wenigen Ausnahmen. Wichtig ist bei aller Kritik das „Zur-Diskussion-Stellen“ der Kunst, wie es die Ausstellungsserie versucht. Wissensforschende fragen dabei nach einer seriösen Evaluation solcher öffentlichen Aktivitäten eines selbstinszenierenden Wanderzirkuses. Die digitale Version „Museum der 1000 Orte“ beeindruckt mehr. Dort können für jeden sichtbar die Kunstschätze in Bundesbauten besichtigt werden (2D only). Mich hat Daniel Buren im BMAS fasziniert (la grande fenêtre 2001). Die Strahlkraft noch mehr seit der „Zeitenwende 2022 “ zur Geltung. Mit knapp unter 100.000 € ist ein fairer Preis damals dafür gezahlt worden, heute wohl schon deutlich mehr wert. Meine Spontanevaluation, basierend auf der Bedeutung den Geflüchteten aus der Ukraine rasch Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen zu wollen, die im BMAS erarbeitet wurde, könnten wir vielleicht diesem täglichen Anblick im Ministerium verdanken. Schöne Spekulation über die möglichen Anstöße von Kunst.