Ganz anders als das Verb „reparieren“ lässt sich „aufarbeiten“ verstehen. Beide Verben beschreiben Prozesse, die schon mal einige Zeit dauern können. Manche dieser Prozesse haben eine scheinbar nicht enden wollende Persistenz. Anders als Autos und Maschinen allgemein, können wir Geschichte nicht reparieren, bestenfalls Versuche einer Entschädigung machen. Aufarbeiten von geschichtlichen Ereignissen, Kriegen, Menschenrechtsverletzungen und Unrecht kann viel schwieriger sein. Rechtsausübung von Unrecht, das in historisch gültige Gesetze gefasst ist, gilt als rechtspolitisch wenig angreifbar. Moralische Bedenken späterer Generationen, beispielsweise, sind wie der historische Gegenstand selbst, zu kontextualisieren.

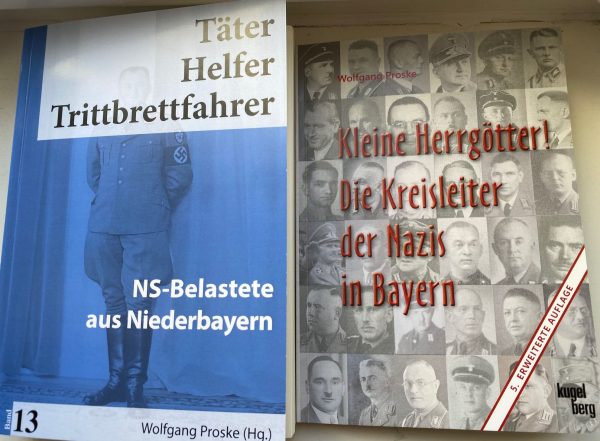

Diese geschichtswissenschaftliche Herangehensweise an historisches Material hat seit einiger Zeit eine zusätzliche verlegerische Heimat gefunden. Der Kugelberg Verlag, Verlag für historische Sozialforschung verbindet einen biografischen Ansatz der Aufarbeitung von Geschichte mit einer organisationssoziologischen Perspektive der mittleren Führungsebene als Funktionselite. Zusammengenommen ergibt sich aus dieser Verbindung von Mikro- und Meso-ebene des Nationalsozialismus eine wichtige Ergänzung der Aufarbeitung der Schrecken und Verbrechen der Nationalsozialisten. Das Büchlein von Dr. Wolfgang Proske „Kleine Herrgötter! Die Kreisleiter der Nazis in Bayern“ ist bereits in der 5. Auflage im Kugelbergverlag erschienen. Die sorgfältig recherchierten Beiträge bauen auf den Arbeiten zu den umfangreicheren 20! Bänden „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer – NS-Belastete“ in Bayern und Baden-Württemberg auf. Die bereits mehr als 250 AutorInnen, versammelt in diesen Bänden zu den biografischen Recherchen, vereint ein einmaliges, zu Recht mehrfach prämiertes Aufarbeitungsprojekt von lokalen Geschichtsinteressierten und -werkstätten.

Die Multiplikatoreneffekte solcher „Citizen Science“-Projekte unterstreicht die Bedeutung von „bottom-up“ Vorgehensweisen. Erst die Zusammenarbeit von diesen vielen AutorInnen ermöglicht die Zusammenschau und genügend tiefe Einblicke in den Aufbau und die Funktionsweise der menschenverachtenden NS-Maschinerie. Geschicktes Infiltrieren von allen möglichen Machtpositionen in früher Zeit schnürte das Netz des Terrors immer dichter. Daraus ergibt sich eine immens wichtige Lektion für das Überleben von Demokratien: Wehret den Anfängen! Keine Freiheit und Machtpositionen den Feinden der Freiheit!

Doppelt-gemoppelt

… hält besser. So erging es mir, wie den anderen Zuschauenden im Berliner Konzerthaus bei 2 x hören. Eine kleine Fangemeinde hatte sich wieder eingefunden, um zeitgenössischer Musik zu lauschen und sich zwischendurch Erläuterungen anzuhören. Welch eine tolle Gelegenheit, denn neben dem Gespräch mit den beiden Musikerinnen Franziska Pietsch (Violine) und Maki Hayashida (Klavier) war die Komponistin Tatjana Komarova anwesend. Christian Jost moderierte das Gespräch über die Komposition und Interpretation bevor das gleiche Werk „Umhüllt von Licht und Nebel“ erneut zu hören und sehen war. Das kammermusikalische Stück in 4 Sätzen lebt von seiner unaufgeregten Dynamik und dem Wechsel der beiden jeweils tonangebenden Solistinnen. Allein, aber gemeinsam; ruhig, dennoch dynamisch. Dieses Sich-aufeinander-beziehen und gleichsam wieder nahezu meditativ auf sich selbst zurückgezogen komponierte Werk hat einen überraschenden Bezug zu den Biografien der Künstlerinnen. Selten gibt es die Gelegenheit, so nah an diese Hintergründe heranzukommen. Während noch die Tradition der italienischen Oper (auch Mozarts Frühwerk Mitridate) die SängerInnen stimmlich bestens in Szene setzten, vertraut das zeitgenössische Stück von Komarova auf eine zurückgenommene, eher verhaltene Virtuosität. Angedeutet ja, aber eben nur angedeutet und umgehend reflektiert, bescheiden gewendet. Wechselbäder der Gefühle, wie sie Aufführende ständig durchleben, werden nahezu musiktherapeutisch gewendet. Die Hommage an die Verletzlichkeit in der Musik sowie durch die Musik wird mit der Besetzung authentisch vermittelt. Das Stück von Komarova wurde zum Festival Spannungen 2014 komponiert und im Jugendstil Wasserkraftwerk Heimbach uraufgeführt. Der kleine Werner-Otto-Saal im Konzerthaus bot eine für Kammermusik geeignete Atmosphäre für die Darbietung sowie für das Gespräch zwischendurch.

De-risking

Risks are all around us. Risk is the spice of life. True, but this might be an elitist concept of life or business. Survival of the fittest or the best equipped to take risks might be the consequence. After the 3 crises, financial, covid, energy, we have a new impetus to thrive for de-risking. Certainly, concerning our health, we are aware that prevention is key to fight a pandemic. In order to stem an energy crisis, most countries start to rethink their energy mix and achieving more energy autonomy is a major step to shield against risks of delayed delivery or commerce with belligerent states like Russia. De-risking is key in supply chains for industries (automotive production, microprocessors) as well as service providers (cloud services, care givers) just as well. Mariana Mazzucato (UC London) urges us to develop a new narrative to accompany the transformation of our production and service provision models. Mazzucato advocates to learn from lessons from the ground of how to proceed in the best way. Copenhagen is a good starting point to observe how a metropolitan city manages the greening and decarbonisation of a city. It is important to not only target single policies but the coherence of several policies and approaches. In my view de-risking means for Germany and the EU to shield energy systems from foreign, malignant interference. Only local production of energy and nearby consumption of it will ensure the de-risking of energy provision and consumption. Let us start with massive investments in rooftop solar or small wind turbines. Nobody complained about millions of ugly television antenna all around us. Solar cells on balconies contribute to a basic local electricity supply, difficult to target millions of solar cells instead of a single huge and horrifically dangerous nuclear power plant. At the same time ,we reduce dependency on monopoly or oligopoly structures that develop their own agenda (Too big to fail, remember those?). I prefer the reverse statement. Because they are so big, they are doomed to fail and, therefore, fail us sooner or later. The Forum New Economy offered an open and accessible platform for exchange of ideas. That’s a good starting point to address de-risking. Reducing Risk is in the subtitle of Rebecca Henderson’s Chapter 3 on “Reimagining Capitalism” (short Review), but I would like to add the business case for household production of energy for de-risking supply failure and exploitation of consumers through excessive profit margins as a prosumer business case.

Crises

Crises, yes crises, we have seen a few in recent years. After the first financial crisis, 2009, the COVID-19 crisis and now the energy crisis, , they all have cost us respectively 1.6%, 2.5% and lately a whopping 7.8% of GDP loss according to Tom Krebs (Uni Mannheim and FNE) in his assessment of lessons from these crises. Also Philip Lane (ECB) showed the lower GDP growth rates due to the crises.

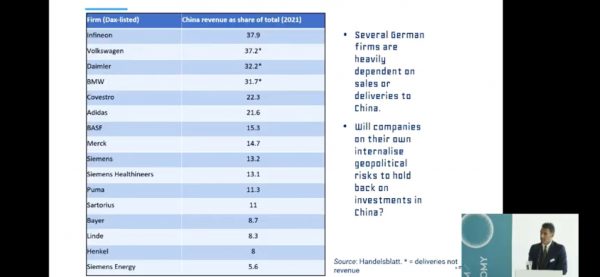

We lost out on the wealth of our nations and face mounting difficulties for the distribution of this wealth. As firms cashed in on profit margins lately, workers risk even more to fall behind significantly. At the same time, it is high time to prepare for the next winter season now, to ensure the same risks as the dependency on energy resources from outside Europe, especially Russia, can be maintained. The conference of the Forum New Economy from the 8th of May 2023 discussed several ways forward to learn our lessons from these crises. Strategic independence needs to be properly defined for Europe as a whole, not just in each individual state. Implementation has to be rapid as well. Geopolitical challenges will not wait for us to finish discussions. Germany and minister Robert Habeck has received some acclaim from the economists for a fast and rather successful reaction to safe us from an energy crisis last winter. Massive increases in renewables (+20% solar energy) has helped a lot to ensure sufficent energy supply when France suffered heavy reductions from its nuclear energy power plants. “Let the sun shine … in”, I would sing. However, we have to think even further ahead build our resilience based on improved energy efficiency and may rethink the risks and vulnerabilities of our economic model of production and consumption. Diversifying imports from Russia with imports from other countries and other (green) forms energy is part of the solution. A heavy reliance on China as buyer of our products is good for trade balance, but some sectors (automotive) are nowadays critically dependent on selling in China. Some of our partners are very anxious about this new dependency on Asia for our economic growth model (see figure below from conference). Market based economies suffer more openly from huge economic swings than more secret-based autocratic economies. Our state agencies have to keep that in mind and state intervention seems to become more likely options in future as we have already witnessed in the past crises. We had to rely on running higher state deficits to cover the losses incurred from the crises. The EU, the larger Europe in combination with the transatlantic and pacific alliances has a lot of resources to address these strategic interdependencies. Being prepared, in strategic thinking and potential implementation procedures is a major part of building capacities that ensure resilience and strategic independence. As in a game of chess, you have to think ahead a couple of steps to frighten off some potentially dangerous moves of other players.

In terms of a planetary concern we still have to address the major climate crisis and the last 3 crises have largely contributed to reduce the resources we have available to address climate change. Smart crisis management succeded to ask for emission reductions in return for subsidies from firms and private households. This might be the “best practice examples” worthy to learn from. There are still huge evaluation tasks for analysts of these crises.

Flaneur

Der bürgerliche Flaneur wird kritisch hinterfragt und erweitert erörtert im Festival DRiFT in Berlin. Das passt doch gut zu dem nötigen WALK und WALKING, welches uns schon alleine aus gesundheitlichen Aspekten von Nöten ist. Die subversive Form als kollektives Wandern, gefährlicher historisch waren die Märsche auf Rom von Mussolini, friedlicher Gandhi, aber beeindruckend erfolgreich. Ostermärche kennen wir noch als Beispiel dieser kollektiven Form des gemeinsamen Gehens und Erkundens, oder doch Beeinflussung oder gar Eroberung.

Die Idee ist alt, die Ansätze in unserer Zeit bleiben eine Herausforderung. Protestmärsche kennen viele Organisationen gerade aus den nicht-regierungs Organisationen (NGOs) und den Gewerkschaften. Präsenz zeigen und seine Meinung äußern, wenn sie nicht genügend Gehör oder Widerhall findet, gehört zum demokratischen Kanon. Eine entsprechende Wiederbelebung und Stadtteilerkundung als “Psycho-geografie” hat historische Wurzeln in Paris und Frankreich. Räumliches Vorstellungsvermögen und Orientierung ist eine Qualifikation, die messbar ist. Eine Stadt erlaufen bildet eine kognitive Landkarte der Straßen und Umgebung. Mal schwer, mal einfach, aber fast immer irgendwie anders.

Demos

Wenn Demokratien den Demos fürchten und es vorziehen mit Verordnungen zu regieren, dann wachsen die energischen Verteidigenden der demokratischen Prozesse. Frankreich erlebt das Szenario im Ringen um Macht zwischen Exekutive, Legislative, Judikative und dem Willen des Volkes jenseits der festen Fristen von Wahlperioden. Die “Ligue des droits de l’homme” hat das gut formuliert und ruft zu Aktivitäten in mehreren Feldern auf. Aus einer sozialen Krise wird rasch eine Krise der Demokratie von größerem Ausmaß, davon ist auch Frankreich, wie viele andere europäische Staaten nicht gefeit. Demokratie ist kein “Menu à la Carte”, wo ich die Bereiche für demokratische Prozesse aussuchen kann, die mir am besten passen. Macht geht immer dann verloren, wenn sie sich nur noch auf sich selbst berufen kann.

Barbie

Jede einzelne Person hat Assoziationen mit dem Wort Barbie. Eingehen möchte ich jetzt nicht auf Klaus Barbie. Die Barbie war und ist als Puppe zu einer Kultfigur als Spielfigur mehrerer Generationen geworden. Dadurch hat die erfolgreiche Kommerzialisierung seit 1959 eine wirkmächtige Erfolgsgeschichte in den 60er und 70er Jahren erzielt. Zuletzt hat die kulturelle Öffnung hin zu „people of colour“, transgender und außergewöhnliche Charaktere den Gleichstellungsgedanken figürlich und spielerisch umgesetzt. Wenige Spielsachen erlauben eine solche Öffnung und Modernisierung über ihren „Lebensverlauf“. Die Barbie oder Der Barbie, wie auch immer, ermöglichen spielerisch Diversität zu erleben oder zu simulieren. So kann früh Stereotypen entgegengewirkt werden, wenn denn der Wille der Eltern oder Mitspielenden das ermöglichen wollen. Barbies sind schon längst ebenso zu Sammlerobjekten mutiert. Im Eingang zu IDENA (u.a. Spielwarengroßhändler) fand ich eine Würdigung dieses Bestsellers mit „Vintage Kleidern und Accessoires“ samt Hinweis auf Designer Entwürfe à la Karl Lagerfeld. Lernen sich zu kleiden, Stereotype erkennen und damit überwindend spielen können, das alles kann auch Barbie-spielen sein. Wo Sexismus nicht weit ist, kann aber Empowerment gewinnen. Und die Barbie hat Ken immer in die Tasche gesteckt. Das kann Hoffnung vermitteln. Die sogenannten sozialen Medien haben viel stärkere Stereotype geprägt und haben ihre Anhängenden viel fester im Griff als es eine Barbie je erreicht hat. Le Monde 2023-5-4 hat die Doku zur Geschichte der Barbie wohlwollend kommentiert.

Biotop

Die Sensationspresse, zu der leider mehr und mehr ehemals seriöse Zeitungen neigen, zitiert Biotope meistens als Wirtschaftsbremse, Wachstumsverhinderung oder Spaßbremse. Da fällt es schwer dagegenzuhalten. Biodiversität ist nicht umsonst zu haben. Viele Schmetterlingsarten leben bestens angepasst an ihr ökologisches Umfeld, vergleichbar einem Biotop. Farbenpracht dient zur Tarnung im Gelände oder zum Anlocken von Paarungspartnern. Im Botanischen Garten in Berlin werden solche Inseln der Glückseligen für viele Regionen Europas und darüber hinaus nachgestellt. Der frühe Schmetterling von Ende April ist kaum zu bemerken, so gut passt seine Farbkonstellation in sein Umfeld. Es werden richtige Suchbilder und Geduldsproben, die Falter zu entdecken (bitte unten testen). Belohnung lockt für die Geduldigen, wenn das auch vielen von uns unerträglich schwerfällt. Zu schnell sind die Umgebungen für vermeintliche, kurzfristige, wirtschaftliche Interessen zerstört und die angepasste Tierwelt ebenso. Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) intentiert einen Schutz. Der ist aber wohl allzu leicht auszuhebeln. So wird die Farbenpracht und das Tanzen der Schmetterlinge zunehmend in Konzertsälen zu hören oder darüber zu lesen sein, aber seltener in Biotopen zu bewundern sein. Artenvielfalt als Biodiversität braucht die passenden Räume dazu. Eine große Aufgabe bei dem weiteren Anwachsen unserer Spezies.

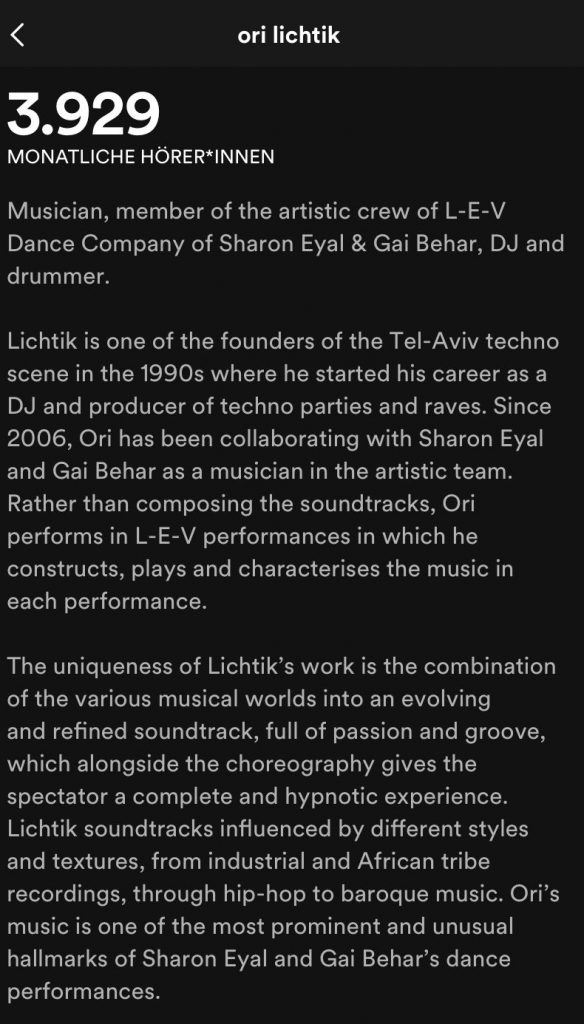

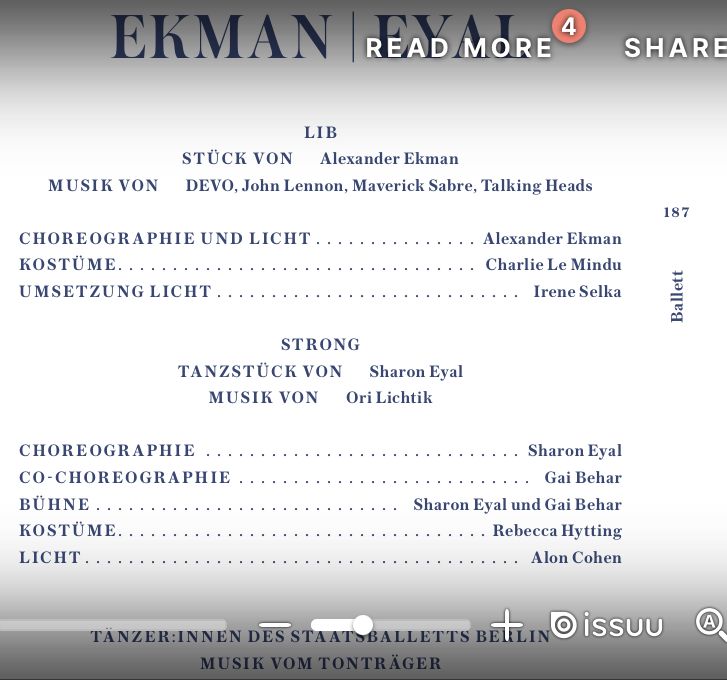

Ekman + Eyal

Die Ankündigung im Programm der Staatsoper in Berlin zur Aufführung von 2 Tanzstücken (1) Alexander Ekman und (2) Sharon Eyal im Programm spricht dementsprechend von Tänzer:innen des Staatsballetts Berlin mit Musik vom Tonträger. Das hohe Haus hat es mit den beiden Stücken geschafft, das reformierte Ballett in das 21. Jahrhundert zu retten. Dazu gehört neben neuen Bewegungsformen, die freieren Umgang mit dem Standardrepertoire des Balletts erlauben, auch die Musik der jungen Generation in die Staatsoper reinzulassen. Ja genau, dazu gehört Technomusik in der Staatsoper. Das Publikum hat sich deutlich verjüngt und so manchem älteren Herrn oder Dame fliegt da schon mal das Blech weg. Die Clubszene in Berlin hat ihre balletttänzerische Erweiterung gefunden mit ihrer Musik als Kunstform. Das gelingt besonders durch die Musik von Ori Lichtik „Strong“. Die provokanten Kostüme, die gekonnt mit Genderrollen spielen, ergänzen auf eindrückliche Weise die kraftvollen Ausdrücke der Tanzenden. Anspielungen an Maurice Béjart’s Bolero oder „Le sacre du printemps“ erfreuen Tanzbegeisterte. Gruppendynamik, Solo und Pas de Deux bauen dennoch auf dem klassischen Figuren- und Konstellationsrepertoire auf. Auch oder gerade in der Clubszene der Realität gibt es die Feuervögel, Flamingos und schwarzen Schwäne. Zur Vorbereitung auf den Tanzabend empfiehlt sich der Besuch in einem der Berliner Clubs. Gerne auch einmal wieder in den Berliner Zoo gehen und die Haarpracht der Orang-Utans in der Bewegung bewundern. Die uns genetisch sehr Verwandten haben uns in puncto Haarpracht, besonders auch im Alter, einiges voraus. Mehr Bewegungsfülle und Begeisterung für Bewegung wecken beide Stücke auf nachhaltige Weise. „Nobody leaves the room unmoved“. Ein bewegender, tänzerischer Abend Unter den Linden.

Visual

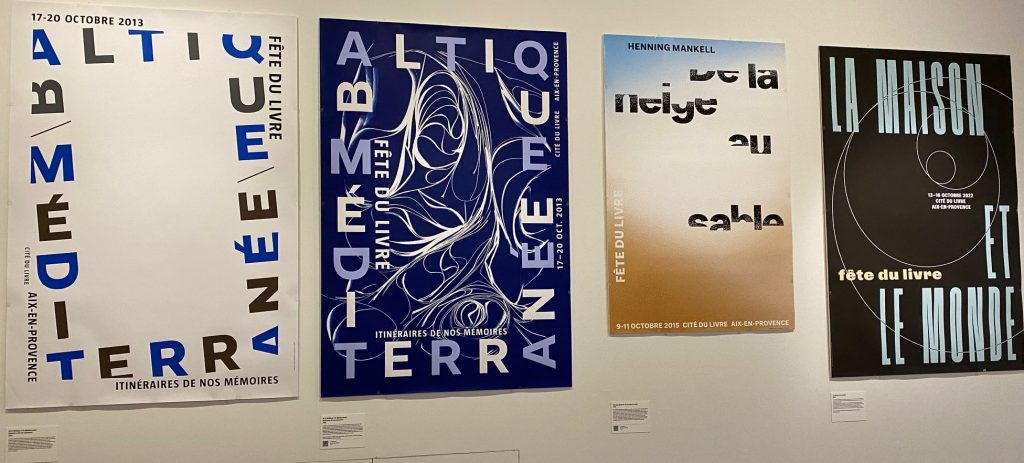

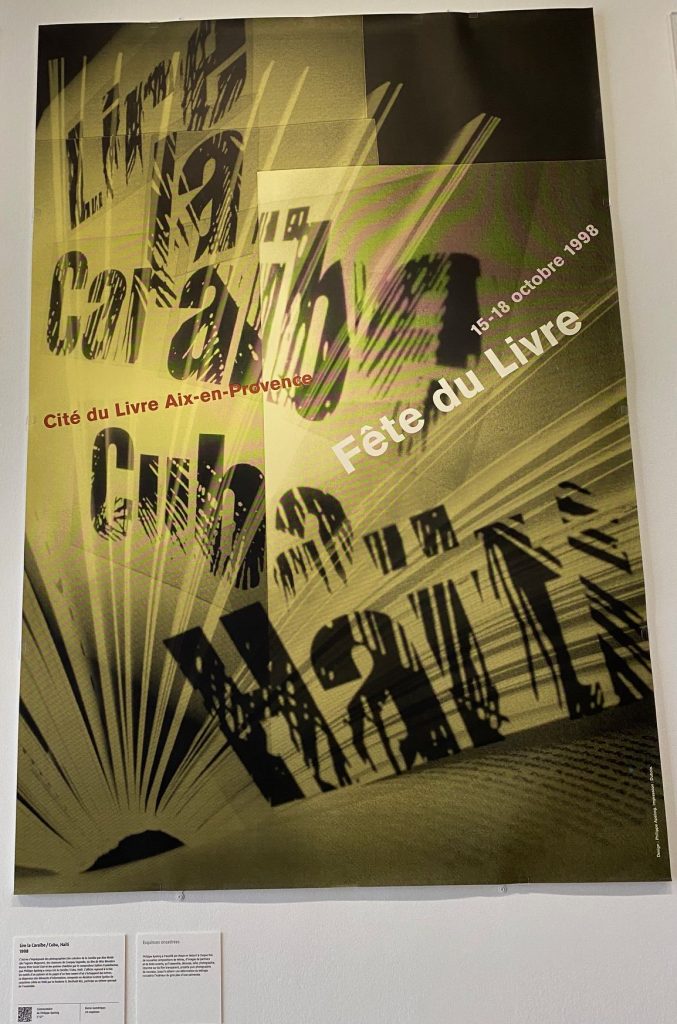

Key visuals have the potential to appeal to us like an own language. From a communication point of view the message is simple. You send a message from your visual appearance even if you do not intend to do so. Hence, better think about it briefly before you go public. The receiver might interpret your visual statement differently from you or other peers, but you offer a coherent version of your activity or appearance. Be it politicians (Merkel) or others, frequently memory allows only for key visuals to make lasting impressions or for something or someone to enter into collective memory of a decade or even a century. Repetition, also from different sources, plays a major part in this. It is surprisingly still uncommon to hire persons in charge of key visuals for a person, an organisation or a festival. Haphazard treatment of key visuals as part of marketing is probably an underestimation of the lasting impact of a coherent visual message. Stability and repetition are key here, rather than the wide-spread ad-hoc approaches to marketing. Only on the margin of the exposition devoted to Philippe Apeloig “Des esquisses à l’affiche” (BnF) this lesson can be learned. The merit of the exposition is the opening-up of the process of creation. Posters, graphics and typescripts all contribute to the overall visual message. Achieving coherence in the thousands of choices demands an aesthetic point of view. This may blend aesthetic languages of a decade and reflections on the subject. Catching an audience at the time of affluence of images, movies and accelerated rhythms of daily life remains a challenge. For the “Fête du Livre” Apeloig has achieved this in a memorable way, well worth a tiny exposition of donations from a master in visual communication.

Mobil

Mobilität geht heute schon anders als für meine Generation oder vorherige Generationen. Selbst wenn Autos noch für viele in den Vorstädten und auf dem Land schwer verzichtbar sind, ist der Stadtverkehr im Wandel. Erst die Teslas, die einen scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg als relativ saubere Alternative zu den Verbrennern darstellen und jetzt der Quantum aus Bolivien, wie der Wall Street Journal am 27.4.2023 berichtet. Sehr klein, noch ohne Heizung, gemütliche Stadtgeschwindigkeit als Maximum und knapp 100 km Reichweite für 3 mittlere Personen plus Chihuahua oder Dackel für gerade mal 7.500$. Das kosten 2 gute, flotte E-Bikes auch, nur werden die noch schneller geklaut als damit gefahren wird.

Für viele Städter sollte der elektrische Einkaufswagen genügen, dieser steht ja sowieso die meiste Zeit. Kleine Ausflüge ins Umland unternimmt der Städter eher selten, vielleicht noch zum Sport in jüngeren Jahren. Fernreisen werden meistens anders bestritten. Bus und Bahn bieten wieder wachsende Reichweiten, wenn es sein muss nachts. Hier kann weniger groß (auf 4 Rädern) wieder zu mehr Beweglichkeit führen, egal ob als Eigentum oder besser noch als Sharing-Variante. Von den großen Reichweiten mit Fußwegen in deutschen Städten sind wir noch weit entfernt. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Bis dahin drehen wir Runden in kleinen Parks und verkehrsberuhigten Ecken. Wem es draußen mit dem Fahrrad zu gefährlich, kalt oder nass ist muss auf den Heimtrainer umsteigen. Mal sehen wie lange es noch dauert bis sich kollektive Vernunft durchsetzt. Verhaltensänderungen sind bekanntlich schwer und dauern wegen Rückschlägen lange. Wir bleiben dran am Thema der nachhaltigen Mobilität,  um unserer (Enkel-)Kinder willen.

um unserer (Enkel-)Kinder willen.

Katzengeflüster

Für viele schwierige Situationen braucht es Eisbrecher. Im übertragenen Sinne jedenfalls erfüllen täglich Hund, Katze, Maus diese Funktion. Sich unbefangen über Tiere unterhalten, sich dabei näherkommen oder einfach nur in Kontakt treten, wird heute von PsychologInnen vielen Personen empfohlen. Das war schon bei den Ägyptern und Römern so. Im späten Mittelalter, seit den Verwerfungen in Europa durch die Reformation und Glaubenskriege, brauchte es ebenfalls solche Hilfsmittel für Durchbrüche in der Diplomatie. Der Roman von Nils Minkmar „Montaignes Katze“ strickt seine Geschichte über Geschichte und Ideengeschichte im Mittelalter um eine solche Anekdote. Kinder können ebenfalls solche Anlässe bieten, Menschen zusammen zu bringen und zu vermitteln. Erfahrene Ältere, die sich nach weniger Turbulenz, aber mehr Toleranz sehnen auch.

Diplomatische Missionen, wie sie Montaigne aufgetragen wurden, haben etwas mit Pferdeflüstern, Katzenflüstern oder eben Majestätsflüstern zu tun. Wie bringe ich einen in seiner Rolle hinreichend zufriedenen, desillusionierten Herrschenden dazu eine Mission anzunehmen, die äußerst ungemütlich, wenn nicht tödlich enden kann? Ein neues Narrativ muss her. Eine erhellende Inszenierung gehört ebenfalls dazu. Genau das erzählt das diplomatische Lehrstück von Nils Minkmar am Beispiel der Zeit des späteren Heinrichs des Vierten. Die eindrückliche Statue lässt sich heute in Paris bewundern, aber kaum eine/r der Passanten interessiert sich noch für die Geschichten dazu.

Noch interessant für uns? Sicherlich. Üben in Toleranz ist ein wahrlich ein lebenslanges Unterfangen und will immer wieder neu praktiziert werden. Stöbern im Werk von Montaigne ist einfach über die Uni Chicago möglich (auf französisch, bien sur) mit Schlagwörtern z.B. “cité”. 10 Einträge zum Thema Katze “chat” im Original sind ebenfalls darüber in “Les Essais” zu finden.

Erklärungsnot

Kaum gewählt und schon in Erklärungsnot. So könnten wir die Amtsgeilheit von Kai Wegner und seiner Vorgängerin Giffey beschreiben. Vermutlich mit den Stimmen der Rechtsextremen als Bürgermeister gewählt, stand heute am 28.4.2023 ein Besuch für den regierenden Bürgermeister auf dem Israeltag der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg (DIG-BB) bereits als Termin. Da ergibt sich gleich eine schwierige Erklärungsnot für den Bürgermeister und die vorher einladende DIG-BB. Sollen wir den eindeutig, zweideutig gewählten Bürgermeister ausladen oder machen wir gute Miene zum bösen parlamentarischen Spiel. Vergleichbare Peinlichkeiten wird es nun gehäuft geben. Das hat uns nun die Nachwahl beschert. Demokratie ist ein schweres Geschäft und Missbrauch der Prozeduren kann erneut das gesamte System gefährden. Muss das schon wieder in Berlin anfangen. Zum Termin am Wittenberg, ausgerechnet vor dem KaDeWe, waren ungefähr 2x so viele Polizisten und Sicherheitskräfte vor Ort als Interessierte an den Ständen der wichtigen Partnerarbeit mit Israel. Schade, aber vor lauter Erklärungsnot in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren wird die Sacharbeit wieder in den Hintergrund treten. Dabei gab es doch genug zu tun, damit Berlin funktioniert, oder?

Polypharmacy

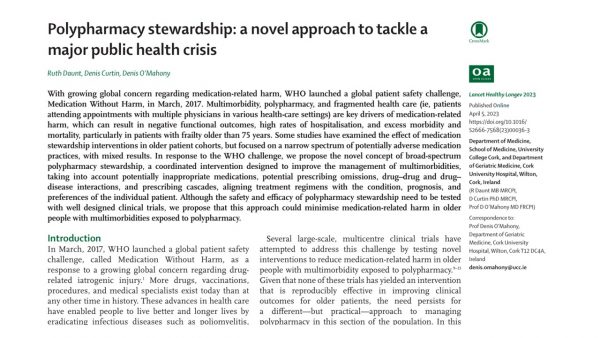

Each specialist treats a person or patient in her/his field of competence to the best of current knowledge. Well, marketing of pharmaceutical products is also a field of special competence. Medical doctors and pharmacists are largely competent intermediaries between the world of medical and pharmaceutical research, commercial interests and patients. As persons age, so-called multimorbidity is creeping into the daily life of many persons. After a certain age (75+), depending on country of residence to some extent, we all become patients. Although the basic problem has been known since the phenomenal rise of the pharmaceutical industry, little research is devoted to patients receiving multiple treatments with medical prescriptions from several specialists. In addition, we know there is a rather severe issue with compliance to prescriptions, for example, taking antibiotics for the whole prescribed period, to name just one. The interactions between several prescriptions and molecules administered to patients are very difficult to monitor and scientific tests of those are expensive and no pharmaceutical company really has an interest in such studies that might further add to the already long list of potential side effects. However, the study published by Daunt et al. (2023) reiterates the warnings that treatment of multimorbidity can have unwanted side-effects we do not really know about. General practitioners will have to take on the role for medical stewardship for their patients. Monitoring a patient’s digestion of a combination of medications becomes a prime role as of the age of 75, the paper specifies. Whereas a common believe tells us, taking more, will help more, the “daunting” truth might be, less can be more. (Source: Daunt, R., Curtin, D., & O’Mahony, D. (2023). Polypharmacy stewardship: A novel approach to tackle a major public health crisis. The Lancet Healthy Longevity. https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00036-3.

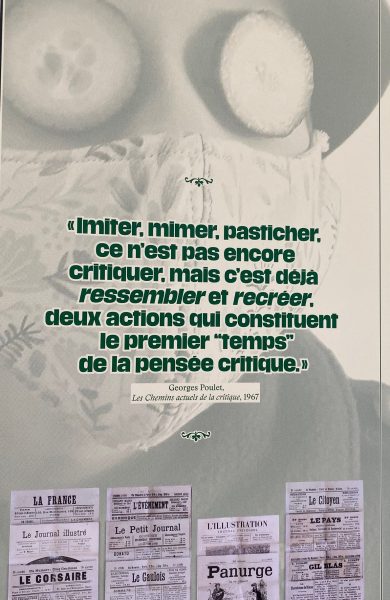

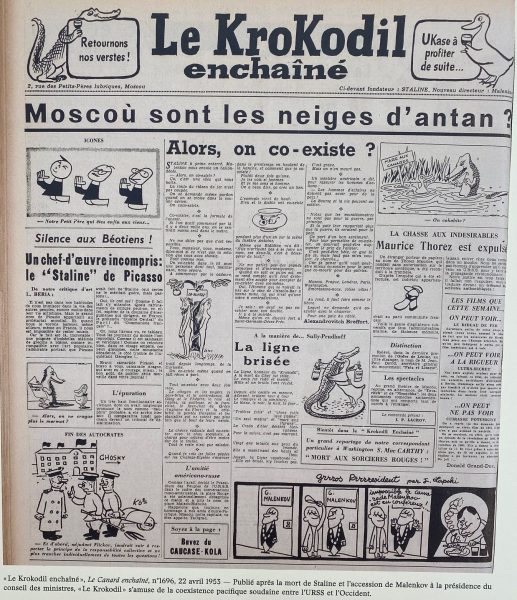

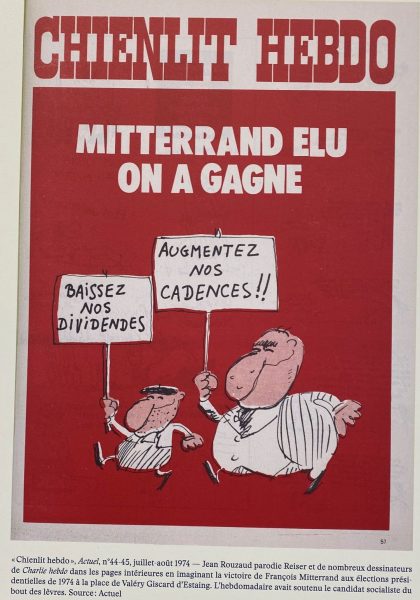

Pastiche

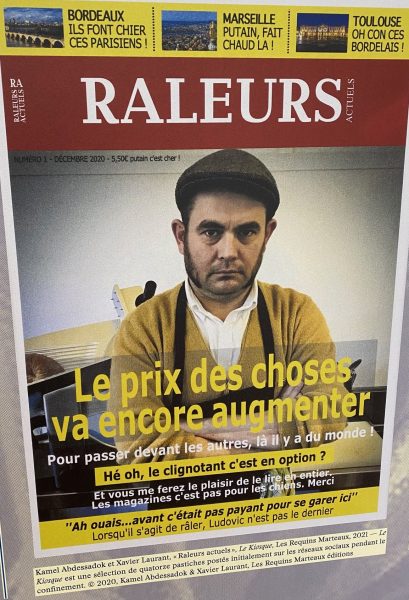

Die lange Tradition der “Pastiche“ (BnF, 2023) der französischen Presse ist nur wenig über Frankreich hinaus bekannt. Sicherlich kennen viele den wöchentlich erscheinenden „Canard enchainé“ oder die Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“. Die witzigen, fälschenden Plagiate von bekannten Zeitungen und Zeitschriften, Pastiche genannt, haben einen Kreis an Liebhabenden, die sich ihren Humor nicht nehmen lassen. In Gesprächen gilt oft die humorvolle Sichtweise auf Politik, oder das tägliche Leben, als intelligent. Eine andere, unübliche oder gar verbotene Perspektive auf einen Sachverhalt kann ja bekanntlich zu einiger Erheiterung beitragen. Was sich seriöse Medien nicht erlauben, darf dann schon mal in den Pastiche vorkommen. Wie weit darf Humor gehen bis Humor verletzend oder gesetzeswidrig wird. Diese Grenzen sind je nach Kultur und politischen Gegebenheiten verschieden. In Frankreich lässt man/frau sich nicht den Augenzwinker verbieten. Übersetzen lassen sich die oft indirekten Anspielungen nur schwer. Viel Hintergrundwissen, oft nur von kleinen Gruppen von Personen, ist zum Verständnis nötig. Da wird vielfach erst auf den 2. Gedanken gelacht oder geschmunzelt. Die Bestände der BnF daraufhin zu sichten oder überhaupt die Kategorie zu führen, sogar als eine Literaturgattung, ist beachtlich. Nachrevolutionärer Karneval ist eben 365 Tage Narrenfreiheit. Das Recht und Gesetz dazu, wird wohl gut definiert sein. Majestätsbeleidigung wird es da nicht mehr im Strafbuch geben, was zu überprüfen ist.

Altern

Wissenschaffende, wie Kunstschaffende, haben ihre Modelle. Meistens sind es abstrakte Gedankengebilde, gerne noch mit schönen mathematischen Formeln verziert. Prototypen haben ihren eigenen Charme. Forschung über das Altern hat es da nicht so leicht seine ästhetischen Modelle auszustellen. Dabei macht uns die Natur einiges vor, wie das geht. Neben dem Axolotl sind Würmer mit nachwachsenden Gliedmaßen vielversprechende Ansätze der Erneuerung im Alternsprozess. Jedes Frühjahr ist die alte Eiche eine inspirierende Quelle der Anpassungsfähigkeit. Hitze, Klimawandel, saurer Regen und Pilze hat sie jahrhundertelang bewältigt. Jedes Frühjahr freuen wir uns über die Zeichen von Vitalität und grüner Pracht. Wiedermal Schädlinge nach Trockenheit abgewehrt und Resilienz bewiesen. Wir möchten es nicht gerne hören. Sie wird uns wohl überleben, dank ihrer Kraft der Ruhe.

Royal

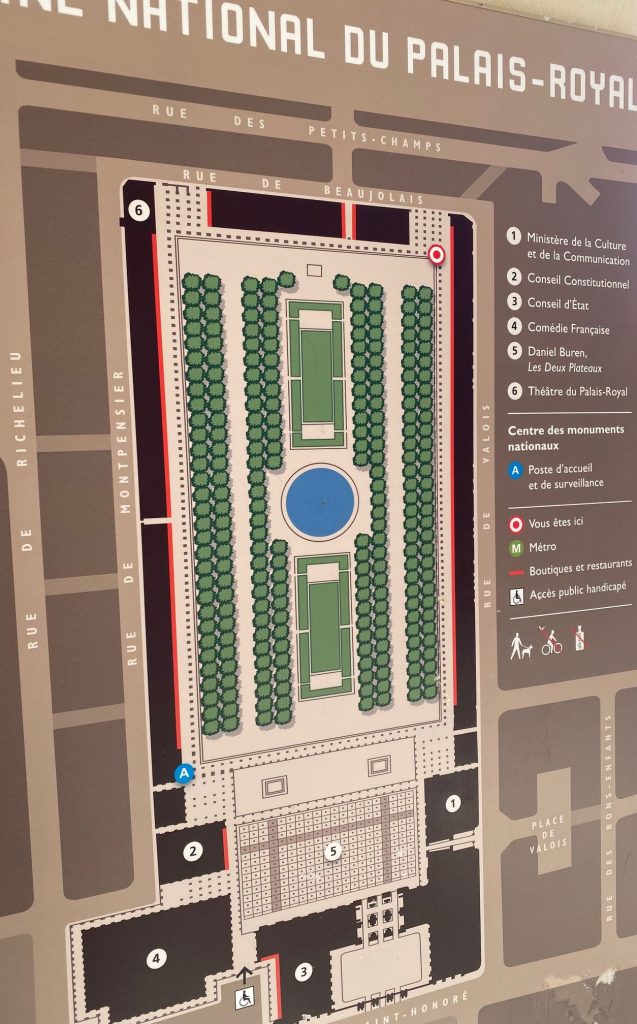

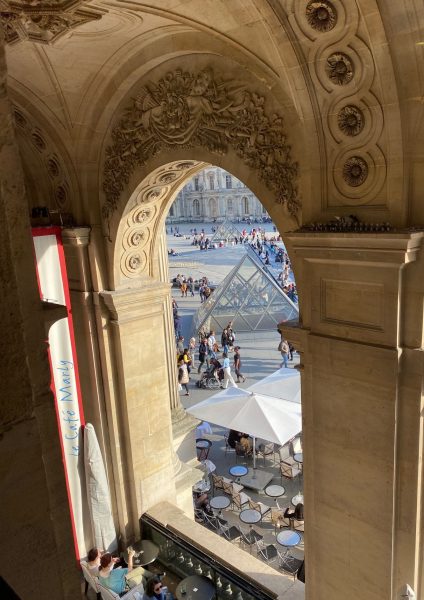

Im Palais-Royal, könnte man sagen, geht es noch immer recht „royal“ zu. Unweit vom Louvre lässt sich mitten in Paris fast noch etwas königliches Flair atmen. Unter den Arkaden oder im Garten weht Sommer wie Winter ein kühles Lüftchen und „Over-tourism“ ist noch nicht wirklich ein Problem. Auf engstem Raum findet sich viel Geschichte und Zeitgeschichte ein. Wie der Plan zeigt, haben sich dort einige prominente Institutionen angesiedelt. Neben dem Théâtre du Palais-Royal, ist die Comédie Francaise und das Ministère de la Culture et de la Communication dort angesiedelt. Conseil d’État und Conseil Constitutionnel ebenso. Viel Prominenz, dennoch ist eine überschaubare Polizeipräsenz vor Ort. Das war nur kurzzeitig anders, als der Conseil Constitutionnel über die Reform des Rentensystems zu urteilen hatte. Ein Schelm, wer denkt, dass sich die Theater der Nachbarschaft kurzerhand in den ehrwürdigen Räumen des Conseils verlegt hatten, oder umgekehrt?

Moliére, Hugo stehen noch oft auf dem Programm der Comédie francaise, aktuell jedoch wird Danton’s Tod von Georg Büchner gespielt. Passend zu aktuellen politischen Reaktionen auf den Straßen von Paris und darüber hinaus wird Revolution geprobt. Demokratie ist die politische Form, die Legalität, aber auch Legitimität von Politik am besten ermöglicht. Beides braucht Institutionen und Verfahren, die den Willen des Volkes entsprechend berücksichtigen. Lesen von Jean Jacques Rousseau und sein Konzept des „volonté générale“ bleibt dazu weiterhin erfrischend. Dann am besten wieder zurück in die Bibliothek BnF Richelieu gleich um die Ecke.

Flotow Martha2

Aus dem kleinen Büchlein von Horst Zänger „Aus Liebe zur Musik“, geht hervor, dass wohl schon Richard Wagner in seiner Zeit als Dirigent in Dresden mehrmals seit dem 25.3.1848 die Martha aufgeführt hatte, die erst am 25.11.1847 in Wien uraufgeführt worden war (Zänger, 2012, S.22). Das Urteil des sehr germanisch daherkommenden 35-jährigen Wagners über die eher italienisch anmutende, auf französischen Lehrmeistern beruhenden Werke von Flotow war wohl recht unfreundlich. Franz Liszt dirigierte die Martha in Weimar wohl noch vor Wagner in Dresden (Ghesquière 2012, S.18). Die Opernhäuser wollten eben ihr Hemd in den aus Österreich mit seiner Wiener Klassik wehenden Wind hängen, Qualität hin oder her. Volle Häuser zahlten sich damals genauso aus wie heute. Cosima Liszt, Richard Wagners spätere zweite Frau war ein Bindeglied zwischen beiden Familien, die die populäre Oper von Flotow hinreichend gekannt und studiert hatten.

Rivalitäten und Wettbewerb gehören eben zur Musik wie zum Drama des täglichen Lebens. Einem offenen Antisemitismus von Wagner stellte der Komponist Flotow zumindest in seiner Zeit als Intendant in Schwerin eine offenere Personalpolitik entgegen. Gelebte und erfahrene Offenheit in Paris hatten ihn vielleicht gegen Antisemitismus immunisiert. Das gibt Hoffnung und betont den frühen Erfahrungsaustausch der Kulturen jenseits der deutsch-französischen Beziehungsdichte.

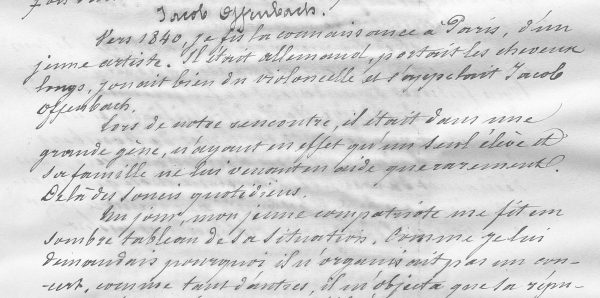

Flotow Offenbach

Erstmals in der Zeitschrift „Opérette“ (2012, No.164, S.53-57) erschienen, hat Dominique Ghesquière eine verschränkte Biografie von Flotow und Offenbach veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist von Peter Hawig in den Emser Heften Nr.353 (ISSN 1436-459X) erschienen. In interessanter Weise wird das diplomatische Geschick, sich von kleinen Aufführungen in größere Häuser hoch zu arbeiten, von Flotow erfolgreich praktiziert zum Asset für beide Komponisten. So war der damalige Weg zum professionellen Musiker insbesondere auch zum erfolgreichen Komponisten. Flotows erste komische Oper „Pierre et Cathérine“ wurde bereits 1832 im Hôtel Castellane (Rue du Faubourg Saint-Honoré 112) aufgeführt. Ein Vaudeville mit Gesangseinlagen „Le Comte de Charolais“ wurde im Théâtre du Palais-Royal 1836 zur Aufführung gebracht. In seinen Erinnerungen schreibt Flotow kurz nach dem Tod von Offenbach, dass er Jacob (erst nach Konvertierung Jacques) schon 1838 als Cellist kennenlernte. „die Runde durch die Salons war die Kunst, akzeptiert zu werden. Es war in erster Linie die Nagelprobe des echten Talents und der Virtuosität, gleichzeitig aber auch die des Dienermachens, der geschickt genutzten Gelegenheiten und schließlich des Erfolges. Jacob nahm also sehr gerne an, als sein Freund ihm vorschlug, ihn dort einzuführen, wo er selbst gern gesehen war.“ (S.7,9). Für diese Soirées schrieben beide Neukompositionen, die in 2 Serien erschienen sind. „Les chants du soir“ und „réveries“. Für Flotow war eine weitere Bekanntschaft mit Friedrich Wilhelm Riese (pseudonym W. Friedrich) in Paris bedeutend. Letzterer schrieb das deutschsprachige Libretto zu Stradella, der Flotow Oper, die dann erfolgreich 1844 in Hamburg uraufgeführt wurde. Wechselseitige Beeinflussung der beiden Komponisten wurden vielfach besprochen, jedoch sind keine wirklich belegt. Lediglich in den „Bouffes-Parisiens La Romance de la rose“ hat Offenbach eine direktes Zitat aus Flotows irischer Melodie von Thomas Moore „Die letzte Rose“ verwertet und parodiert. Solche Anlehnungen, wie Flotows an die irische Melodie waren und sind auch heute noch gängige Praxis in der Komposition, durchaus mit Rechtsstreitigkeiten heutzutage. Während Flotow bereits 1848 recht solide etabliert war, musste sich Offenbach noch weitere Erfolge erarbeiten. Das hat sich in den Jahren um 1870 bereits ausgeglichen. Flotow’s Oper „L’ombre“ (Der Schatten) hatte die Premiere in der Opéra-Comique kurz vor Kriegsausbruch, wurde dann 1871 im Salle Favart erneut gespielt (S.24). Beide Komponisten haben sich gegenseitig inspiriert und in gewisser Weise voneinander profitiert. Klassik populär machen, ist beiden gelungen und die wechselvollen deutsch-französischen Biografien eine beispielgebende, positive wechselseitige Befruchtung.

Forschen

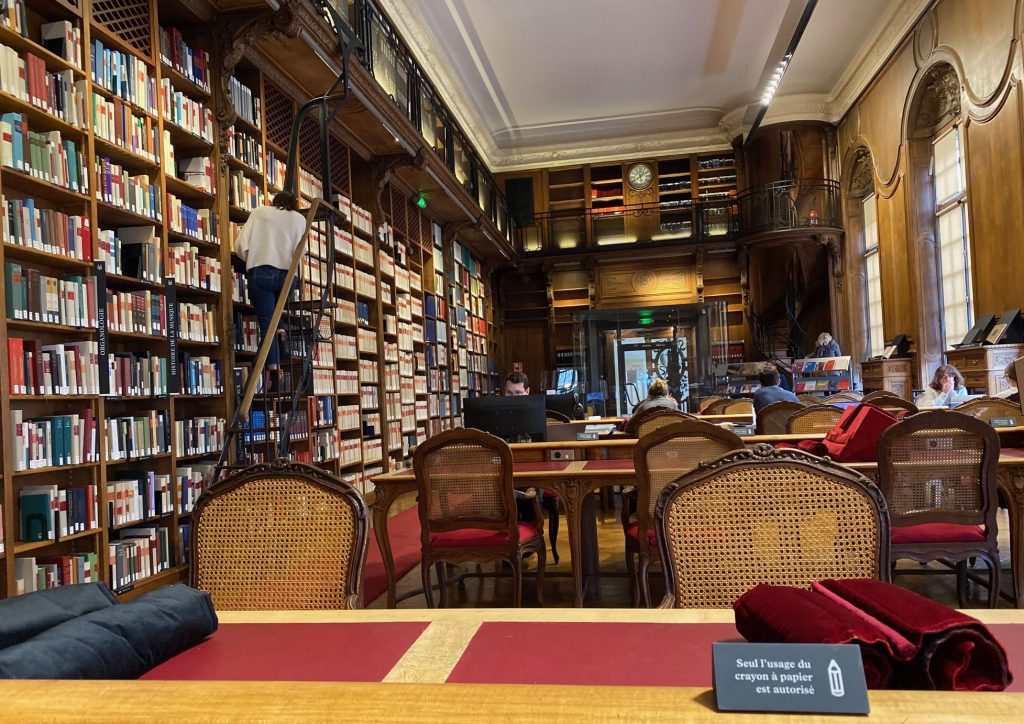

Forschung betreiben ist meistens das Bohren dicker Bretter. Verständlich, dass das nicht jedermanns oder jederfraus Sache ist. Wer sitzt schon gerne alleine in einer kleinen Zelle und schreibt seine Forschungsergebnisse auf oder liest endlos lange und viel vorherige Forschung? Da ist ein Besuch in Archiven, Laboren oder anderen Datenarchiven schon etwas unterhaltsamer. Forschung ist überwiegend theoriegeleitet. Von Einzelfällen abstrahierende Theorien lassen die Forschenden entweder an diesen Theorien weiterarbeiten oder vielfach irgendeine Form von Daten sammeln mittels derer sie dann die Theorie(n) testen können. Eine Herausforderung an diese Arbeitsweise stellt die rein datengetriebene Induktion dar. Sozusagen der „deus ex machina“ erwächst aus einer hinreichend großen, am besten sich ständig erweiternden, Datenbasis. Wetterdaten, Verkehrsdaten, Krankheitsdaten, Börsendaten und Arbeitsmarktdaten bieten für sowohl für deduktive als auch induktive Verfahren hervorragende Beispiele. Datensammeln in Archiven, beispielsweise Rekonstruktion oder Interpretation eines Lebensverlaufs aus Korrespondenz ist ein klassisches Verfahren von meistens LiteraturwissenschaftlerInnen. Manche Archive belohnen die Forschenden mit Glanz und andere mit Gloria, selten mit beidem. Glänzende Aussichten bietet die biographische Forschung zu Komponisten und MusikerInnen in Paris. In der kleinen, aber sehr feinen Bibliothek der „Opera Garnier“ bin ich zu dem Komponisten Flotow fündig geworden. Es befinden sich dort in der Komponistenakte Zeitungsausschnitte, die 150 Jahre alt sind und ein Büchlein aus frühen DDR-Zeiten, die den Aristokratenkomponist durchaus kritisch durchleuchten. Die Ablenkung auf dem Weg in die Bibliothek und dem Archiv der Oper ist allerdings atemberaubend, also nur für ganz überzeugte Forschende zu empfehlen. Die meisten werden von der Opulenz des Bauwerks so beeindruckt, dass jegliche Forschungsfrage und Theorie „backstage“ verwiesen werden. Selbst backstage kann es ziemlich schön sein.

Biene

Die Tulpen haben dieses Jahr wieder alles gegeben. Die lange Trockenheit im März und der ersten Hälte vom April hat die Tulpen lange blühen lassen. Zwei kräftige Aprilschauer haben der intensiven Blüte ein Ende gesetzt. Eine große Träne bleibt noch auf den Blättern. Jetzt sind schon die Bienen, noch mit Mäntelchen, aktiv und bestäuben recht fleißig die anderen Blüten. Wir freuen uns dann schon einmal auf die nächste Tulpenblüte im Garten in 2024.

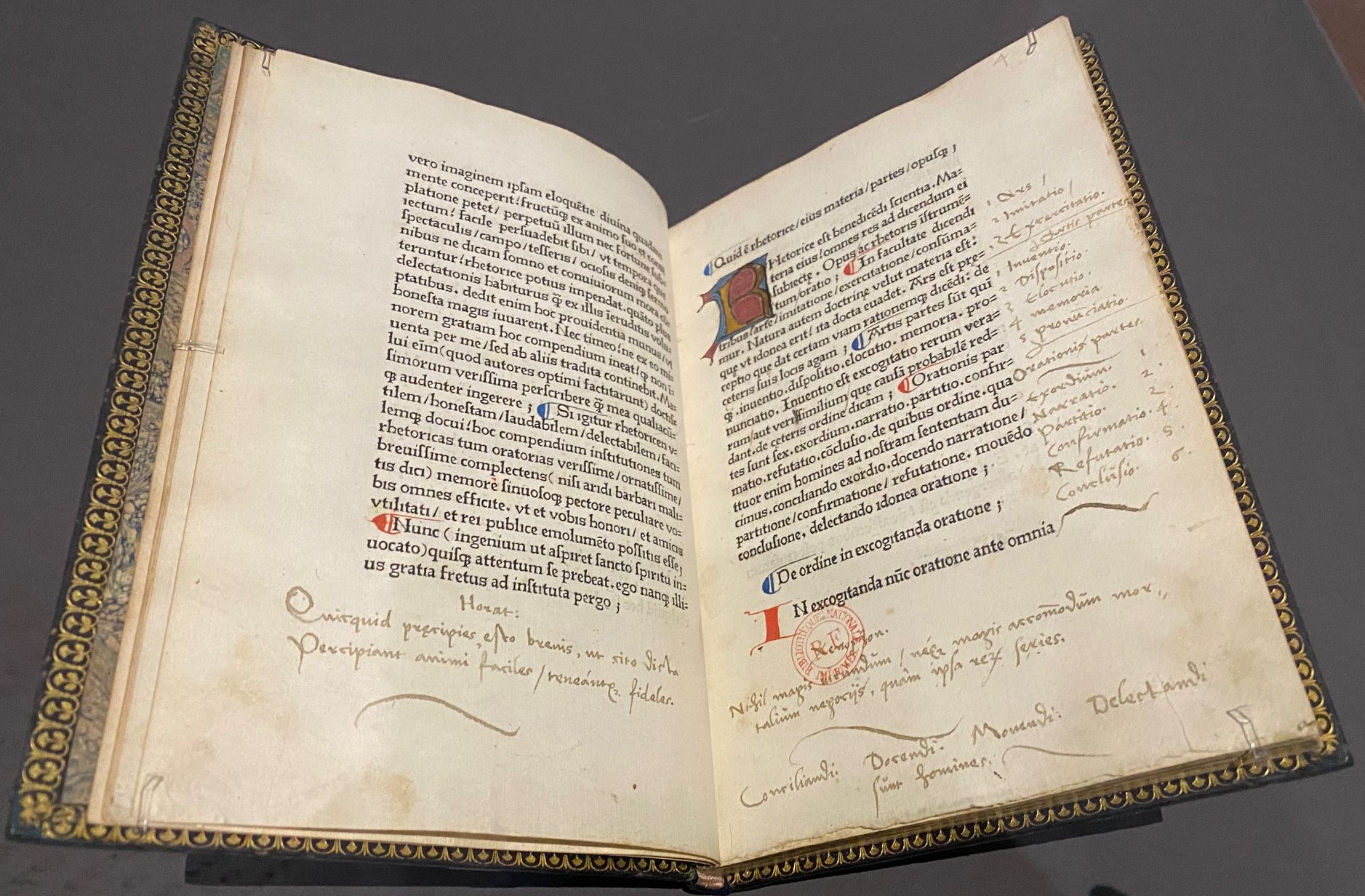

Rhetoricae artis

“Die Kunst der Rhetorik und der positiven Fähigkeit” ist eine kleine Wissenschaft. So hieß es bereits 1475 in dem von Guillaume Rardif veröffentlichten Buchdruck aus dem “Atelier du Soufflet Vert”. (BnF, Réserve des livres rares, Rés. X-1118). Als Teil der Ausstellung zum Buckdruck entnehmen wir 5 wichtige Hinweise für die Kunst der öffentlichen Rede: (1) inventio = (Er-)findungskraft, (2) dispositio = Anordnung, Gliederung, (3) elocutio = Ausdrucksweise, Stil, (4) memoria = Erinnerungsvermögen, (5) pronunciatio = Urteilskraft.

Ein kritzelnder Leser hat mit Bleistift die 6 Teile angefügt. Exordium = Einleitung, Narratio = Erzählung, Sachverhalt, partitio = Einteilung, und schließlich die dialektik mit Confirmatio, Rufusation, Conclusio. Abweichungen von diesem rhetorischen Schema sind noch immer selten. Das galt wohl seit dem 15-ten Jahrhundert schon für Predigten und wissenschaftliche Vorträge. Alles altes Latein, oder was? Die heute übliche “Elevator-speech” folgt anderen Regeln. Die Aufmerksamkeitsökonomie und Flut der Informationen erzwingt viel kürzere Redezeiten. Die Nachhaltigkeit der Botschaft wird anders erzeugt. Bildlichkeit ist Trumpf in Erscheinung und Auftritt. Auch das will gelernt sein. Die Bücher damals waren selbst ästhetische Kunstwerke und dennoch Arbeitsbücher, leider nur für sehr wohlhabende Studierende.

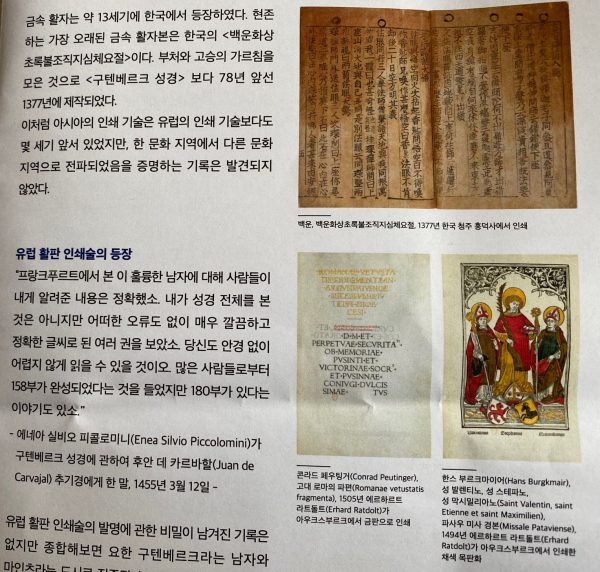

Printing

Printing is a more than 5 century-old industry. The invention of the printing press is mostly attributed to Johannes Gutenberg from Mainz. However, the Asian precursor of mobile type letter printing of Cai Lun of the Jikji dates back to 1377 in Korea. These early masterpieces of the inventors of print can be inspected at the Bibliothèque nationale de France (BnF). The summary term for this technical innovation by historians is the “age of start-ups”. The procedure for Gutenberg to have 2 financing rounds with his “business angel” Johann Fust, who is later claiming even almost the full rights of the printed volumes, resembles the start-up spirit of today as much as that of the 15th century. Not belonging to the Patrician families, it was very difficult to defend your rights in courts of the gilds. The printers also became a very powerful intermediary themselves. They either sold pre-ordered books or had to take the risk of assessing the market for their product. The editors of today do much the same in the trading world of books and rights of authors and translators. Merchandising products of the church and later churches (protestants Luther Bible) had a particular value to both the clergy and its devotees, not to mention the shop keepers in-between as well. Pilgrimage business was another start-up industry still going strong in the 20th and 21st century and popular in all religions. The early prints and typographs applied are fascinating in themselves, but there is a lot to be learned about the foundation of a new industries that still employs millions of people and is at the origin of learning revolution similar to the one we are living with the digital technologies today. The European languages with respect to printing had a certain competitive advantage, based on 26 letters of the alphabet, far fewer types were needed to print books than the more than a thousand different signs for printing a Korean text. In terms of printing this is cost-reducing and probably you do not need to be able to read yourself to be a printer or it makes proof reading more accessible favouring benefit margins. After all, the age of industrialisation probably had a precursor in the printing industry. The potential of the printing industry was only exploited much later to the full extent. Comparable to “peak oil” we hope to have reached “peak paper” at last as well for the sake of our planet and our own survival.

Immune system

A brief review of the press on the coronavirus 3 years after its first appearance shows that we have learned to live with it. Everyone has found the personal way to balance exposure to risk and protection against infection. Long-term consequences are severe for pupils. Many lost friendships, were lonely at home and accumulated missing out on peer advice or effective teaching.

Overall, strengthening of the immune system is another more complex issue. Some people swear by masks and others keep washing hands, or both. More rare is the vaccination approach against COVID-19. The evolving virus seems to adapt to a seasonal pattern as the influenza had done decades ago. The term seasonal greetings nowadays has an additional flavor to it. We have come out of the 3rd year of the pandemic reasonably well. Preparing for the next winter is left to the scientists to study the ever new variants arising, probably in parts of the world where winter is just beginning. Working on our immune system’s strength, however, is up to us. Happy Walking and cold Showering.

2 real newspapers, 3rd one “Pastiche” exposé à la BnF, Paris April 2023.

2 real newspapers, 3rd one “Pastiche” exposé à la BnF, Paris April 2023.

Musée quai Branly

“Musée du quai Branly – Jacques Chirac” receives relatively few visitors compared to the much more popular art museums in Paris. The proximity to the Eiffel tower, however, allows easy access within walking reach from the most visited tourist attractions in Paris. A cheeky impression of the design of the building and surrounding gardens of the Museum resemble to me a shadow of the Eiffel tower in the afternoon sun in Paris. Some might even say with a westerly wind the tower would fall exactly on the museum. No, of course the tower is not tumbling. In the shadow of the tower there is superb place to meditate in the gardens or enjoy the many exhibitions of cultures from across the world.  In remembrance of former President Jacques Chirac, Asian cultures have had a strong impact on the collections and the organisation of the garden. Very different from the French park “à la Le Notre” at Versailles or Fontainebleau, the garden of the museum du quai Branly follows a completely different design focusing on bio-diversity. The architect “Jean Nouvel”, is quoted having said, that the garden is not a complement to the museum, but the garden is the museum. Hence, it is possible to have very unexpected views not only from the museum buildings, but also of the Eiffel tower nearby. It is possible to view the Eiffel tower through different continental perspectives on it. To the extent that you might not even recognize the massive tower in the neighbourhood being immersed into wild life. Then try one of the special expositions or the permanent exhibition, if visiting for the 1st time. We travelled continents without devastating CO2 effects. Additionally, Paris is easy to reach by train. You may complement the intercontinental experience by visiting the headquarters of UNESCO, at least the book shop, in Paris also nearby.

In remembrance of former President Jacques Chirac, Asian cultures have had a strong impact on the collections and the organisation of the garden. Very different from the French park “à la Le Notre” at Versailles or Fontainebleau, the garden of the museum du quai Branly follows a completely different design focusing on bio-diversity. The architect “Jean Nouvel”, is quoted having said, that the garden is not a complement to the museum, but the garden is the museum. Hence, it is possible to have very unexpected views not only from the museum buildings, but also of the Eiffel tower nearby. It is possible to view the Eiffel tower through different continental perspectives on it. To the extent that you might not even recognize the massive tower in the neighbourhood being immersed into wild life. Then try one of the special expositions or the permanent exhibition, if visiting for the 1st time. We travelled continents without devastating CO2 effects. Additionally, Paris is easy to reach by train. You may complement the intercontinental experience by visiting the headquarters of UNESCO, at least the book shop, in Paris also nearby.

Quercus

“Quercus petraea” is the classification name of the sessile oak, the Irish Oak or “chêne sessile” in French, “Eiche” in German. Many European nations cherish their oak trees. It can reach the size bigger than a normal family home and they may live longer than the person who has planted it. Within less than a century, due to industrialisation, most of our more than a century old trees have been lost or used for timber wood. Therefore, it is quite unique to find a reference to a 500 year old oak tree nearby Paris. Despite a fire in this forest 5 years ago (climate change in full action) the old oak tree has survived. Birds around keep spreading the message that it is worth to preserve nature. We could do it, if we really wanted. Now the oak tree older than the protestant revolution is a rare testimony of the stubbornness of nature to resist.

Walking

Yes, walking again. It is so nice, if there are a few roads blocked for car and bus traffic in central cities. Walking the city becomes a marvellous experience. On Easter Sunday 2023 the Champs-Élysée is great because strolling down the avenue without paying attention to road traffic offers an even better view on the surroundings. Why don’t more cities dare to lock out cars to facilitate pedestrian circulation and reduce air pollution at the same time. No problem to reach more than the WHO recommended 10.000 steps/day on such a sunny day in Paris. Inside the Louvre, another chance to achieve new records in mileage by foot.

Walk

Spring is the ideal time to start walking more than in the past 6 months. Flowers all around and sunshine invite to go outside. It is so good for our health. Our mobile phones count steps for us so it is easy to reach targets you set yourself. No pressure just fun. Chose a nice surrounding, city or landscape, and the benefits will accumulate rapidly. Improving sleep afterwards is just one of the many side effects. No excuse on the long Easter weekend with bank holidays as well. Anyway, that is what I do. For our health every stride counts in the short run and even more so in the long run. Hence, let’s go. Take a few photos to look at afterwards as your special self-made reward. Cheers and Happy Easter or seasonal greetings.

Bauhaus Haus

Zu den Ursprüngen des “Bauhaus” in Weimar gehört das Haus, welches die Feder von Georg Muche entworfen hat. Auch wenn das Bauhaus überwiegend mit Walter Gropius assoziiert wird, ist die Parallele von Georg Muche zu dem französischen Maler und Architekten Le Corbusier frappierend. Beide waren geprägt durch die eigene Malerei und Zeichenkunst. Die Entwürfe für Häuser oder Villen folgten Zeichnungen, die wiederum einer “cognitive map” mit Prinzipen der Konzeption und der Konstruktion folgten. Treu den Ansätzen des Bauhauses verwirklichte Muche bereits in 1923 sein Musterhaus. Modulare Bauweise, preisgünstige Erstellung, aktuelle Technologie, perspektivische Blickwinkel und Lichtspiel. Eine gewisse Parallelität zu der Villa La Roche und Jeanneret von Le Corbusier besteht nicht nur in der zeitlichen Dimension, sondern auch in dem Einfluß von kubistischem Spiel mit Perspektiven in Haus und auf das Haus. Die von der Malerei herkommenden Architekten entwerfen ihre Räume mit “The painter’s eye“. Vielleicht kommt nicht zuletzt daher der Traum vom Eigenheim, der so prägend bleibt in ganz Europa und der westlichen Welt. Geprägt von den 1910er und frühen 1920er Jahren war kostengünstiges Bauen eine wichtige Rahmenbedingung. Relativ kleine Grundrisse, modular erweiterungsfähig, preiswerte Baustoffe sorgten trotz Schwierigkeiten für rasche Realisierungsmöglichkeiten. Eine gewisse deutsch-französische Parallelität drängt sich auf. LeMonde vom 6.4.2023 beschreibt ausführlich das Dilemma des 21. Jahrhunderts. Der Traum vom eigenen Haus wird für die nächsten Generationen schwieriger zu realisieren sein. Rohstoffpreise, Grundstückspreise, Arbeitslöhne, Kreditzinsen schnellen in die Höhe. Der Traum vom Eigenheim bleibt ein Traum älterer Generationen oder der glücklichen Erben solcher Häuser, fast unerreichbar für Durchschnittsverdienende. “Gemeinsam statt Einsam” ist die noch gültige Schlussfolgerung, die bereits Henning Scherf formuliert hat. Die neue Herausforderung für den Bau war, ist und bleibt die soziale Frage, der wachsenden Ungleichheit entgegen zu wirken.

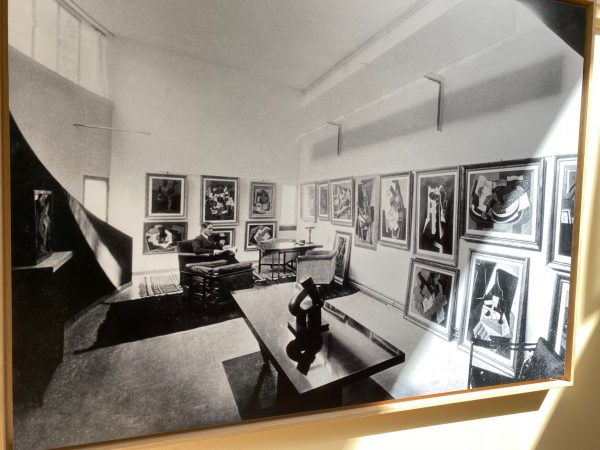

Corbusier

Le Corbusier (1887-1965) chose his artist’s name instead of his lengthy original name of Charles-Édouard Jeanneret at the age of 33 (in 1920) after having moved from Switzerland to Paris in 1917. He established a theory of modern architecture often summarised in his 5 major principles of modern architecture: 1. Pilotis as grid of pillars, 2. freeing ground floor design, 3. more open facades, 4. windows stretch horizontally, 5. garden, terrace on the roof. All these principles allow a more healthy living environment due to more light, less humidity in buildings and ease of circulation. The house Le Corbusier designed features surprising effects of light and lightness of living. “Les maisons La Roche et Jeanneret” date from 1923 and was completed in 1925. These purists Villas breathe thanks to the impression of abundant empty spaces despite relatively small surfaces. One Villa is designed for a small family, the second for a single person (Raoul La Roche) with a collection of paintings to be exposed in a small gallery. The focus on essentials of living, health, light, water, air and art combine to a relaxing and inspiring atmosphere. Despite many of his convictions to build affordable housing for many people, which received mixed success, his “maisons bourgeoises” in Paris and elsewhere remain masterpieces beyond the 1920s and the 20th century. Le Corbusier was concerned about tuberculosis. Today the corona-crisis has reached comparable health concerns. Architecture might react to the latter crisis in re-considering the lessons from the former. Relaxing in a Le Corbusier Chaise longue and meditating in front of a Picasso, Braque or Léger painting is indeed more than a little bit elitist. But copies of such images or your very own slide show or museum VR-clip in this surrounding make this experience more affordable and compatible with living arrangements for millions of people of the middle class as well.