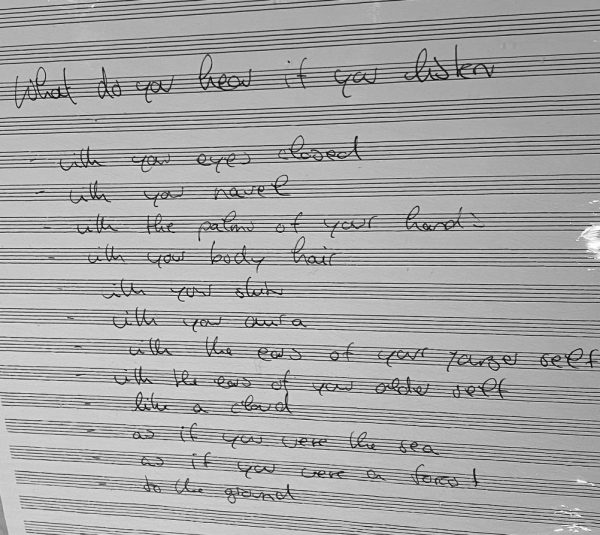

Each society has its sound. Each person lives in her/his sound cloud or bubble. Cities are generally noisy places, Lots of traffic, mobility and moves leave sound bytes all over the place. Each city though has its own sound and spectrum of frequencies. Libraries, museums, places of worship, all build their special atmosphere due to specific sound design. The Singing Project by Ayumi Paul (Gropiusbau Berlin) created its own sound environment. Reminding us to consciously design our exposure to and experience of sound is welcome. John Cage started to build his very own language of music, similar to Schoenberg, from scratch. His writings Empty Mind explain his view and techniques a bit. Starting with silence and the time between sounds we recreate our own sound experience. Notation of it comes second in place. only for the potential to repeat the experience notation is useful. But it is only one form of conservation for posterity. Noise canceling is the amazing tool from sound physics which allows you to neutralize noise by adding specific frequencies to noise which cancel out each other. Design your personal sound experience beyond noise if you like. Nature recordings or familiar person voices allow you immersive experiences when and where we want. your home sound can be everywhere nowadays.

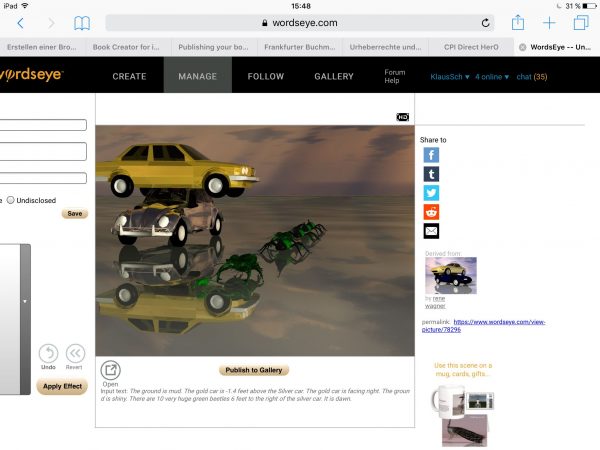

Action Verbs

Action words are in other words called action verbs. Each complete sentence has one. Hence, they are part and parcel of the basic construction of sentences.

“The purpose of an active verb is to create a clear, concise sentence. By using an active verb, you can eliminate unnecessary words and make your writing more direct. In addition to making your writing more concise, active verbs also add punch and clarity. They can make your writing more interesting and persuasive. Additionally, active verbs can create a sense of immediacy which is often useful in persuasive writing. When it comes to writing, there is nothing more important than using strong, active verbs. Not only do they make your writing more interesting and engaging, but they also convey a sense of confidence and authority. In addition to being more descriptive, active verbs also add a sense of movement and action to your writing. Rather than simply stating that something exists, you can use active verbs to show how it exists. For example, rather than saying “there is a chair in the room,” you could say “the chair sits in the corner of the room.” This may seem like a small change, but it can make a big difference in how your writing comes across. Finally, active verbs can also help to set the tone of your writing. If you want to convey a sense of wit and humour, then using playful, lighthearted verbs is a great way to do so. On the other hand, if you’re aiming for a more serious tone, then using powerful, authoritative verbs will help you achieve that.”

After the 3rd sentence this blog entry (Link) has been written by the artificial intelligence app “Neuroflash”. They promise that it is not just copy and paste, but rather written following some instructions I gave like title, table of content, style and then selected among several choices. It makes sense to me, although it is just like many other textbook entries I have found on the web. It may well serve as an introduction. Lazy journalists, priests or lawyers in case they do little research will be replaced soon by AI, who else, who is next? Big brother drafts the brave new world for us already.

B for Balance

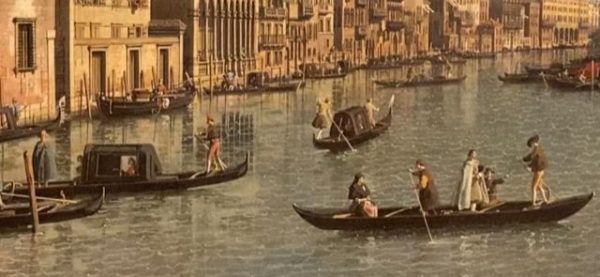

To reach a balance, to keep the balance or one’s balance, this highlights the process nature of balancing. Even the old tool of a balance (scale for weights) very much reflects the evening-out of the balancing process. It seems like a temporary balance most of the time. We might evolve from one level to another one. Especially imagining ourselves on a (body weight) balance in the morning and then throughout the year or years, this appears like a dynamic trajectory. The nature and/or nurture connection is evident. Beware to search for synonyms of “balance” on the internet. You get more than 3000 synonym (Link) meanings and 30 suggestions for definitions (Link) to contemplate on. I like the nice physical experience of balance and the simple (a bit nerdy) explanation of it. Economist get very excited about balance of payments and the ways to achieve equilibrium or equilibria. Balancing personal accounts can be a bit painful at times, but balancing in the arts gets our imagination going. Dancing is about balance most of the time. Playing with your own balance, the balance when 2 or more persons are in action, how not to be absorbed by such experiences. In music, the balance is a primary issue since Bach’s “wohltemperiertes Klavier” and balance and tension are the origin of much jazz. An image or photo might be balanced, certainly architecture is playing with or restricted by balancing acts. Herta Müller’s “Atemschaukel” has thrown us off balance for a while. History we study often with a concern for a balance of power. In peace and war times, the balance of power within and between countries or superpowers are a long-lasting research issue. At times when this balance is at risk or completely out-of-balance we are deeply concerned about the return of a balanced situation. Babies and children draw comfort from being balanced. Adults as well. Let’s try again (chanson). (balance22-venice -video).

A for Action

The A is everywhere. A is the beginning of the Alphabet, Google is our new Alphabet, we just have not realised it. A simple A-rating in investment is not good enough, AA or AAA is the goal. All this calls for ACTION. Do not be stopped in your action by reading on “Action theory” by Parsons, Rational action is the basis of most economic reasoning before the behavioural turn of economics. It is commonly acknowledged now, that rational action might not always be as rational as we want to believe it is. “Frame selection” as theory to explain our choice of action is fashionable in the social sciences. Transforming values and intentions into actions is a big challenge. Many jokes turn around this issue, like intentions to get up early in the morning. Find out whether you are an actionable leader. You should have at least a few “actionable items” on your to-do-list. Of course, Microsoft recommends actionable items to improve our productivity while spending hours on emails.

Well, early philosophers already distinguished between “vita contemplativa” and “vita activa“. A lot is about finding the right balance here and Hannah Arendt’s differentiation of active life in labor, work and action. She puts emphasis on action as a way to distinguish ourselves from others. The same thought might lead to very different actions. Hence, acting on one’s belief or values could lead to very different policies for just 2 persons. Action Artists perform even in inaction. We are back to basic questions of democratic procedures as a form to moderate between different opinions or possible actions. Lots of other A-words come up now: ambiguity, anxiety, alienation, affirmation, affect, affection. In Greek, A might be associated with Apollo, In German with the famous “Angst”, but French is overriding all this with “Amour”.

Z for Zero

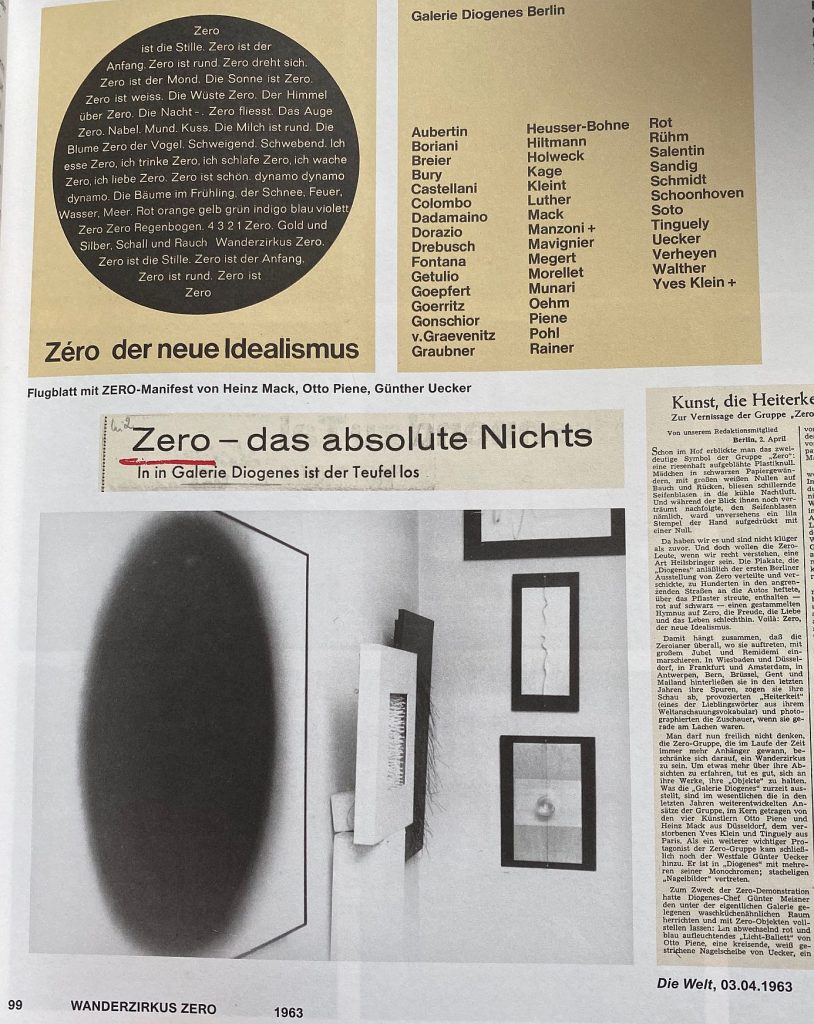

Zero is more than just a number. Originally the Zero=0 was a simple placeholder for higher order numbers. The concept of 0 is useful in calculus. The digital revolution is based on 0 – 1 systems. Beyond this, there is a philosophical sense to it as well. Think of nothing, black holes, empty space, “ground zero“. Emptiness might not be empty at all, as for those filling your empty space (ets) with an empty—log. In Philosophy the nihilists or nihilism reached a lot of prominence. “God is dead” leaves us with a void that asks for alternative solutions. Beware of simplistic answers. Study the origins of democracy and the need for freedom of expression as a basis for new concepts based on fundamental values.

“Zero”, the group of artists in “Zero foundation” have made a significant contribution to the development of art in post-war Europe. The catalogue of the exhibition in Amsterdam and Berlin 2015 inspires imagination beyond today. Time passes on to achieve zero-emissions. Zut alors, the last Z-word to finish the countdown 3-2-1-0, I guess. (P.99 zero catalogue 2015)

Y for YinYang

Y in maths stands for the phenomenon that is to be explained. If you are lucky, it is just one single Y. To explain this phenomenon, we usually have a multitude of different X-es and some random chance element. To complicate things a bit, we have X running over time. Example: Happiness at retirement age (66) might be explained by your earnings over years and marital unions/separations over time plus health over time and other random, not specified elements.

In my understanding of the YinYang philosophy of balancing the complementary of Yin and Yang, I probably should have thrived for a balance of earnings and health throughout my working life, to arrive at a happy retirement. Balancing not only among the X-es, but also between X and Y might even out the excitement about retirement. Additionally, this reasoning leads us to the more complicated case of multiple Y-s and multiple X-es. We can image the optimisation issue of y for 2 persons rather than just 1. Now, the maths starts to get more complicated without being complex in the mathematical sense. If you can solve such equations in statistics using different forms of random and not- so-random error terms, yr doomed for a Nobel medal in economics. What the heck, man this has to do with Yin and Yang? Beware of your work-life balance, be selective, I suppose. Breathe carefully, repair (YoYi) and read up on Chinese philosophy and maybe TCM, short for Traditional Chinese Medicine. Let’s try to re-balance in a lot of life-domains. We know our Western way of life (CO2) is not sustainable. Imagine 1 billion Europeans driving a diesel car on this planet and you have an idea about what hell might be like. An open mind to the Yin and Yang philosophy could be helpful for us, just as much as it would be for the leading Chinese politicians and their policies. Yes, Y in French is much more common than in other languages “Y avait …” is the beginning of chansons (ex 1 Aufray, ex 2 Kaas, portrait). Drawing YinYang using formulas is a bit like drawing or painting mandalas. It helps your inner balance. I am not quite there yet.

X for Xeno

Xeno is the root of the much more commonly used words of xenophobia or xenophilia. Xenos, in its Greek original, just means guest, strangeness or coming from another place. With the awareness of coming from another place or dreaming of another place we create the link Xeno-link to migration. Everybody knows about migration experiences, be they just from one village to the neighbouring one, rural- urban migration or beyond language or legal boundaries. Interesting new perspectives on the issue are rare. To view migration from an optimism or pessimism angle is a bit like a Picasso-like view on the century-old topic. Beyond out-migration and in-migration there is the population left behind in the villages, regions, countries or nations. Optimism seems to guide the outmigrants. Realizing to become viewed and stigmatised as an immigrant might reduce optimism considerably. Pessimism might spread among the persons who do not succeed locally or to migrate in those sending regions or countries. Migration is a selection process of multiple forms. The western view of in-migration has for most parts focused on labour market related preferences. Skill shortages urge us to accept the “being somehow different” more easily. Learning to cope with this is called “intercultural competence”. In Berlin this is accessible through learning-by-doing or going to cultural events. Even there, 2 further steps are needed:

First step ahead, have more diversity everywhere, including so-called high art or centers of excellence (video xeno video22). Second step, consider it strange, if diversity is not the standard or part of day-to-day or normal life.

The performance of Mozart’s opera “Mitridate” at the Deutsche Staatsoper with performers and creators (booklet!) from all continents might be a good start to nourish xenophilia instead of xenophobia.

V for Value

Value in its singular form refers for most people to the value of things. Since Karl Marx we have been fighting about the surplus value of a worker’s work. Nowadays, we have to deal with speculation bubbles on the value of property or even basic elements of nutrition (Water, wheat, energy). Max Weber introduced us to the rigorous analysis of value judgements. In political science the plural “values” refers to basic human rights as fundamental values of humanity. Many other associations with the letter V pop up and arouse emotions: victory, video, view(s), vision, visit, voice, vote, vulnerability.

Creating lasting value seems to transform itself into part of our system of values later on. The longitudinal dimension of value is often neglected, particularly in the short-term focus of much of economic reasoning. Value over time, in addition to the distribution question, or as part of distribution over time, excites researchers of inequality and policy design for generations. Approaching the end of the alphabet increases the stakes of the “endgame”, it seems. Value for me, might not be of value for others. I hope you have found a person that values much of the same as you do yourself.

Interpersonal value, value exchange and intertemporal value are own fields of research. Since the Scottish enlightenment and Adam Smith’s work on “The theory of moral sentiments (TMS)”, reciprocity in value exchange has been an issue, well before the utilitarian turn in his own writings on “The wealth of nations”. Even Adam Smith refers to happiness and interest as a kind of value and “very laudable principles of actions” (part VII.ii.3.15 in TMS).

Children learn and experience value as natural part of growing up. Material things which you valued highly as toddler, you are ready to trash or exchange a couple of years later at much lower prices. Above which monetary value are you ready to trade in your humanitarian values? Never? History and bargaining theory is full of experiments and experiences that teach us otherwise. Corruption is the prominent example of exchanging or trading material value against immaterial values. Reading Kwame Anthony Appiah on “Experiments in ethics” is highly instructive. This bring me back to the economist joke I used to tell in lectures: You know that you’re an economist, if you ask your child, whether s/he prefers 20 Euros in cash, a trip to an adventure park later, a basket ball set or a pizza party for the next birthday. Economists do all this to find out about the value of each item, the preferences, the time frame of delayed reward or discounting of value also called the net-present value. Reading up to here is equal to the value of, maybe, an online bachelor in economics or social science. In your very own life review of learnings you then can estimate the value of your readings to you, your community or humanity. Alternatively, enjoy the joy of just living in peace with optimism.

U for Union

Union, understanding, undo, unknown, uncertainty, universe, urbanization, use, u-turn. All those u-words spark imagination. Additionally, the short forms of u as abbreviation for you, ur = your, youth and smartphone typing are creating for us abbreviations to communicate even faster and shorter via social media. Union is my favourite of this list for several reasons: (1) Marital union, passionate topic not only for family sociologists, (2) trade unions, as collective form to organize solidarity in and across societies, (3) European Union, the formidable tool to create, conserve and ensure peaceful developments in Europe. We have to prolong this list with the union jack, the united states, the united nations and …, please continue the list.

For me, in union I see a whole film running, a process proceeding, or persons uniting. Unionization, just like two persons deciding to pass more time together, has some magic in it. Match making is the modern term for it. No Union without reunion, dissolving a union might be part of the process as well, as painful it can turn out to be. Most of the times we grow throughout the process. Forming a union, in all senses of the word and of all sorts of forms, is a kind of teleological urge of us as a species. We share this with many animals but have also developed strategies and weapons to force others into union. Unfortunately, no u-word without its potential to be used in the sense of abuse. Unite to defend the union of fans of unions. (Evolution of Union of Tweets own Video 12-2022). IMG_4611

T for Time

“The times they are a changing“, end of blog entry T.

We live time forward, but we seem to understand it only backwards or in retrospect. Towards the end of each year, it is common practice to look back and review the last 12 months. Then we imagine what will the future be like. Our concept of time is past, present or future oriented. In classical physics we reflect this with a depiction of time on a linear axis. However, modern concepts of time include Einstein’s relativity theory, whereby in 2 different places time may run with different speed. Similarly, quantum physics allows that the causal relationship between 2 physical states is no longer observable in a logic that follows linear time. A particle may exit in 2 states in parallel. Hard to imagine, maybe, but demonstrations of these effects are found in textbooks for pupils already. Our grasping of the world around us is enhanced through scientific rigour.

Story-telling also plays with time frames. Analepsis and prolepsis are common techniques constructing a story, a film or any form or narrative. We tend to perceive chronological time even as boring. Our memory is also playing tricks with us on time scales. When was …? Additionally, we have multiple clocks ticking away. Time to submit a report, pay taxes, until the next medication or the psychological concept of “time until death”. Strangely enough, depending on which ticking clock we focus most, our behaviour is likely to change. Mobile time management tools have been created for centuries for us to handle all this jazz (call them a watch). They all have not changed our concept of time, only the precision to measure and cramp more activities or the same one faster into our daily life. Happier since? Test your self-efficacy, more general than time management! Try meditation to slow down the pace, use an app!? I started to clone myself with a virtual presence to experience the quantum effect of my life. Podcasts are played with 1,5x the normal speed now. Rhythm and music are the remaining traditional metrics of time. Even there, John Cage’s piece “silence” managed to abandon the time reference, partly at least. Okay, time is up, next letter, please.

S for Society

At least since the “Greek Polis” became a subject of science, the study of society has filled libraries around the world. To catch up with the social sciences view on society, we may start with foundations based on Max Weber, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Ulrich Beck to then move on to my predilection with micro-level foundation of social theory based on work from James Coleman. The history of sociological ideas runs from the protestant work ethic, autopoiesis in systems theory, ethics of discourse and communicative action, risk management to “1 to 1 relationships” as pillars of theorising about society. 10.000 pages later on, you might still ask yourself the question: what practical knowledge have I gained from this. Well let’s see. Imagine you want to learn about a friend and whether s/he is really a friend. Nowadays we would start with an online-search to find profiles of a person (facebook, Instagram, linked-in, twitter, twitch, mastodon). When the first entries pop-up, we start to learn about interests, looks, friends and preferences of the person. In which social media the person is (or not) participating tells a lot. We start to build an image of the person and her/his networks and communities. Soon we start comparing the person’s world reference framework with our set of values and characteristics. Welcome to thinking about society in small, and interactions within society or between groups of society. Adding some solid knowledge about statistics and you’re ready to start the science of society.

Yet, so many still open questions. When talking about society, we have to think about the trend of individualisation and ways to keep society together despite increasing plurality of life courses. “Solitude versus loneliness” is as much a social as it is an individual based issue. Community-building with inclusion, staying-on and exclusion processes have to be studied in detail. The whole process of civilisation or the study of suicide has been a sociological topic since its inception by Emile Durkheim. Imagineering is an additional tool to speculate in a systematic way about the past and future of society. That’s where all the arts come into the picture as well. The history of art is full of perspectives on society, its splendour, the misery of individuals, communities and societies. An emotional starting point is a very valid starting point, the science of society then moves on to abstraction and generalisations as well. The challenge is, to capture audiences emotionally, with short reflections on society.

R for Repairing

Without noticing for many people, we have shifted into the repair mode. Our planet needs repair work. Well beyond the less plastic, CO2, less oil, gaz and pollution in general, we have to actively repair what we have damaged, certainly since the industrial revolution. With nuclear waste we have entered into a phase, in which repairing is not really feasible. Areas around Tschernobyl and Fukushima speak for themselves. However, we seem to leave the repairing to future generations. Whereas for us currently it is an option, later on it will be an obligation.

The bionic interest has already turned to the Axolotl and Polycarpa mytiligera. Both species can repair themselves after the loss or a malfunctioning part of their body. Rather than producing externally, growing the spare part is a promising healing device. Nature provides many fabulous insights, if we were able to preserve the biodiversity. Repairing biodiversity is difficult, impossible for lost species which we do not even really know. Start to repair and build awareness that repairing can be fun. Beyond the gender stereotypes, women repair cars, men repair clothes, we have to learn from each other how to use our repair knowledge for many other things and devices. This applies even to our social, legal and economic systems.

In addition to reimagining, we need repairing everywhere. I have lots of stuff to repair at home. When do you start repairing? Welcome to the next trend: the joy to repair, repairs even joy.

Q for Question

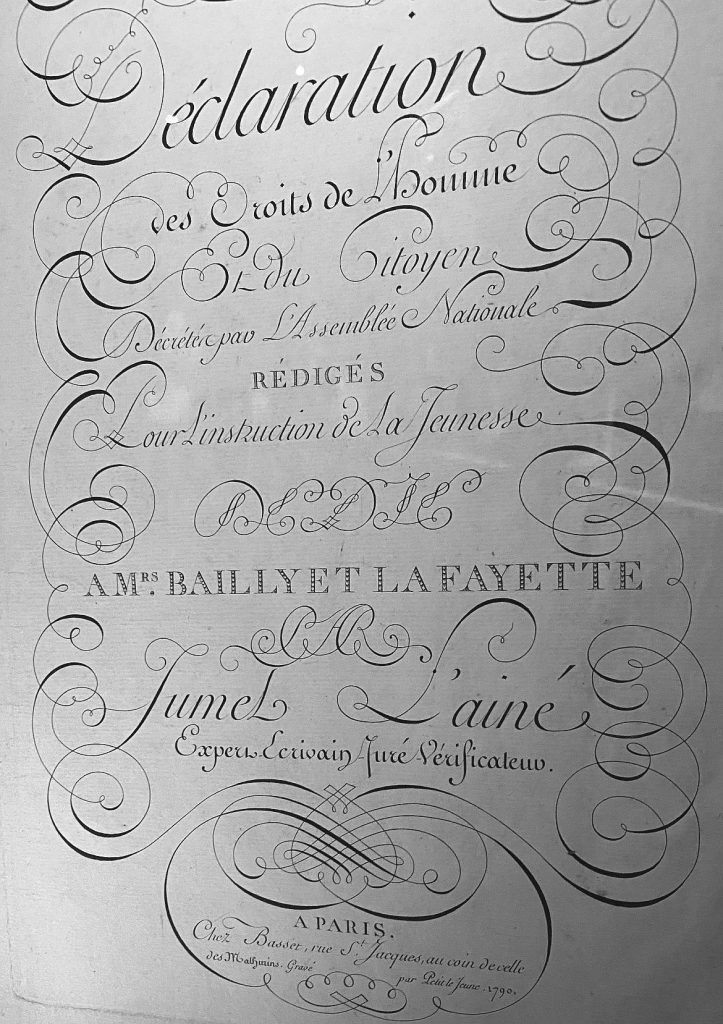

Quality and quantity or queer and query could have made valuable entries here as well. Common to all is the underlying process of questions. Questions put to oneself, to others, society or supra natural or supra national instances. Can quantity turn into quality? Is a queer perspective a new one? Is a query in a programming language the beginning of each algorithm? Questioning is a child’s “natural” approach to understanding the world. This does not stop soon after childhood, but it is occupying, if not haunting, us until the end of our life. When is this exactly happening – the end thing? Are we free to chose this? Just try to answer one of these questions and you’ll find out how one question leads to the next. We are all the same in this behaviour. However, we all find different stopping rules to the query algorithm. Religion is a fast shortcut to stop further questions. Sciences are the never, ever, ending type of questioning. Mathematics solved part of the problem. For a lot of series we are able to calculated the limit value towards which the series evolves circumventing the lack of a stopping rule. Fundamental human rights are such a far-reaching stopping rule. Just like after the French revolution, the question was, how to quickly spread the message of human rights. Didactic and paedagogics evolved in parallel. From “cogito ergo sum” to “rogatio ergo sum”.

P for Policy

Politics and policy are key elements of democracy. Agreeing that we might strongly disagree, is a virtue of democracy, particularly in order to avoid a confrontation using force. Dialectic thinking builds on the confrontation of opposite opinions originating even of the same factual knowledge. Based on different theories the same evidence will be interpreted differently. Hence, in the field of politics, where disagreement is part and parcel of the game to build majorities, policies will change. This then leads to the belief that we need a policy in each and every subject of the alphabetical list we are about to create. There is a high risk, if you are not having a digital security policy, you will be at high risks that crucial infrastructure might not work in case of a major internal or external conflict. Candide in his small garden might run out of water to water the plants or climate change is threatening the species growing until recently. Young startups, just like ageing enterprises, persons or societies need a policy to take care of survival, not only of the fittest. As the challenges and stakes of humanity rise fast, a revival of the policy sciences is dearly needed before the pervasive skill shortages creap into the fields of social sciences as well.

O for Optimism

Looking back at the end of every year to what happened in the last 12 months gives mixed feelings in annual repetition. Developments of nature and biodiversity are sometimes troublesome (variants of viruses like omicron). Despite wars and man-made disasters most people have a capacity to bolster with optimism. To view a glass as half-full rather than half-empty is a common description of two different perspectives on the same fact. Additionally from a longitudinal perspective it matters, whether you started from a full glass beforehand or from the empty glass. In experiments we would need to clarify the role of the starting point and evolution before the statement on the 50-50 state of affairs.

In the French enlightenment, represented by Voltaire‘s “Candide ou l’optimisme“, a critical view on the optimism of Leibniz is expressed. The optimistic claim of Leibniz, “we live in the best of possible worlds” is questioned by Candide who believes taking care of his own little garden is probably the best he can do to preserve nature and the world. These two apparently opposite perspectives and conclusions on the potential of human action we find reflected still nowadays in politics and world affairs. Do we stand up to defend human rights or do we believe the fight is futile? The optimism embedded in Ukranian culture, for example, demonstrates the power that might come out of optimism. It would even go as far as stating that optimism is a precondition for democracy, always striving for the improvement and spread of democratic procedures. Creating opportunities to more freedom to do something is the driving force besides ensuring to curb infringements on one’s freedom. Optimism is a close ally of imagination, imagination of all people living in peace. A nice sunset gives hope for a nice sunrise as well.

N for Nature

The first association with nature for me is the nature surrounding my childhood. Rivers, forests, vineyards, mountains. Maybe a little bit of German romanticism surrounds this. I still enjoy occasionally listening to some nature romantic songs (Lieder) from Schubert, Schumann, Flotow or Mahler. Beginning with adolescence natural sciences took over, but what does natural really mean in the natural sciences. In the “Encyclopedia Britannica” the term natural has already been dropped. What has been referred to as natural sciences is just found under the term sciences. The social sciences or psychology are not included under entry of sciences. One of the high reputation scientific journals is still named “nature”. Only a small fraction of the papers deal with what ordinary people would associate with nature. The nuclear fusion or nuclear energy research and applications in practice figures still prominently in there. Ever since Tschernobyl, Fukushima or Hiroshima, horrific dangers are associated with nuclear energy. The power plant of Saporischschja in Putin’s war, dominates public concerns in 2022. The natural sciences frequently are certainly not researching in the interest of nature. Hence, the social sciences need to deal with the social consequences of (natural) scientific advances. Science and technology have an intrinsic link to each other.

The loss of biodiversity is the most obvious demonstration of how cruel our own species is towards any other form of live. Not only is demography reminding us that with 8 billion of us we might further contribute to our own overpopulation, we might sooner or later destroy the whole planet either slowly with polution or through weapons of mass destruction. Poor nature, instead of pure nature is our destiny. Our western lifestyle is not sustainable and we have no right to impinge on the rights and resources of future generations of us or those who have not poluted the planet like us in other parts of the world. So, when did it all start to go wrong? Probably our creed for more of everything has been nurtured for far too long. Less is more has to replace it somehow. This is also part of our nature.

M for Memory

Besides the English term memory, which refers to a huge scientific literature starting with cognitive psychology, I like the French version of “mémoire”, because it is more comprehensive with additional meanings, nicely represented by Wikipedia.org. On the German Wikipedia-page you find first the reference to the children’s game memory, turning around images and memorising where the counterpart is/was (play pairs). This diversity hints towards a cultural element in memory. There is a person’s memory or mental capacity to recall and ways to remember. The latter term refers a lot more to collective memories and becomes a more debated issue. Danny Trom uses the term “split memory” in a chapter on France and the “myths of nations” (p.129-151). In David Brook’s reader on “the social animal” he states that grandmasters in chess (p.88) were long believed to have superior memory. This is actually not true as memory experiments showed, but they rather saw formations and “internal connections forming networked chunks of information”.

“Mémoire”, on the contrary, refers also to the writing of a person’s own biography. Nowadays, book shops contain whole sections of autobiographies, the most sold appears to be the one by Michele Obama recently, if I recall correctly. Among the most scandalous is the publication of the “Journal pour Anne (Pingeot) 1964-1970” by Francois Mitterand. All the autobiographical documents make explicit major parts of what might form collective memory later on.

Memory has found its way into engineering and computing. The memory effect in batteries or being “out of memory” frightens users in computing or programming. In short, I wish you the best of memories reading this page and stimulation by visiting memorials (image: Jewish Museum in Berlin 2022, Ullmann exhibition).

L for Law

Contrary to a popular misunderstanding. Law is not boring. The history of ideas is full of exiting projects based on laws. Starting with the foundation of empiricism, i.e. the comparison of laws governing the different Greek city states pioneered by Aristotle. Considering law from the perspective of legislation gives it an actionable touch and makes it more exciting to many persons. Contrary to a static perception of law, laws can be changed and are subject to interpretation continuously by courts and judges. The fascination with law might start with the philosophers of the French enlightenment like Montesquieu. “De l’esprit des lois” – explains already the need to look behind the literal text of law. What is the spirit of law, becomes the driving question. Not only the categories of countries like republic, monarchy and despotism were argued by him, but also the separation of powers into an executive, legislative and judicial power is his original contribution. These principles govern the German “Grundgesetz” and are a common understanding of the founding states of the European Union as well as a potential breaking point.

A sociological perspective on law is formulated by Niklas Luhmann (short intro in D) and highlights the danger of laws as a self-referential system. This dominated by experts who develop the system further independent of the concerns and understandings of wider society. In order to understand this concern, it is probably useful to think of climate change as an urgent problem. Bio-diversity has for much too long not been of much relevance for legal founding principles of our constitutions. In the same vein, women judges or diversity in the legal profession is a point of concern. Majorities versus minority rights create intrinsic tensions in law, legislation, execution and interpretation. Analysing the half-life of laws is interesting, i.e. how fast do they really change or get abandoned altogether. Equality in front of the law remains a thorny issue. It is a huge issue when moving from law to justice as primary concern. The most interesting point is the view of law as a changing matter, hopefully for the better, but this is another question altogether. Reveillons-nous l’esprit des lois ! (pas seulement au Reveillon).

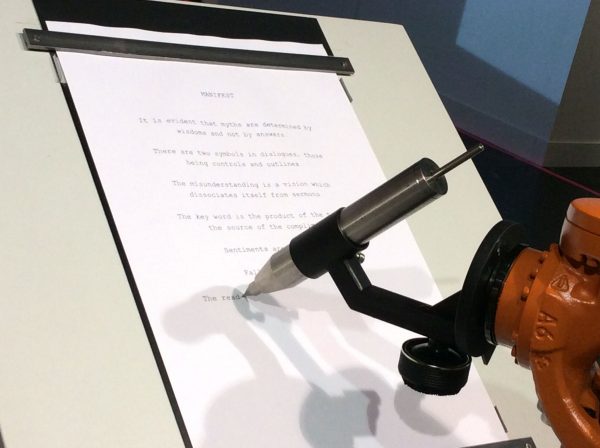

K for Knowledge

Readers of the sociology and/or the philosophy of science or knowledge have a hard time. Each discipline is evolving at such a high speed that is terribly hard for humans to follow more than 1 or 2 fields. Perhaps the choice of Karma instead of knowledge would have made it easier here. Alternatively, in German it is easy to find many nouns starting with a capital K. Kapital, Krieg, Kritik or Käsekuchen would have been popular, I guess. Soon I shall open the comments for suggestions for additional nouns, as part of the empirical “swarm knowledge strategy” rather than the theory-driven deductive method applied in knowledge generation on my side so far.

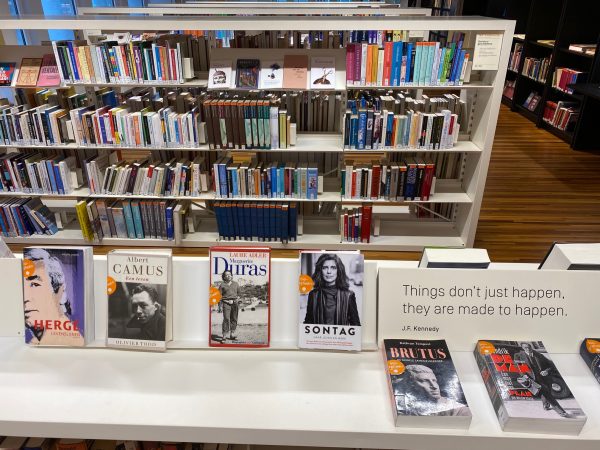

But wait, we are already in the middle of the unsatiable quest for knowledge. On a meta-level we would deal with the multiple ways to acquire knowledge and create new knowledge. Artifical intelligence is certainly one of the hypes at the moment. New data and new combinations of data drive us forward in the expanding universe and knowledge space. We have witnessed the disappearance of the thick printed encyclopedia in most households, replaced by specilised digital dictionaries or the network society’s shared knowledge base of “wikipedia“. Knowledge is linked to the history of ideas and Peter Burke is a prominent figure to rely on as a reference in this field. 20 years after “A social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot” he published the much acclaimed: “The Polymath. A cultural history from Leonardo da Vinci to Susan Sontag” in 2020. To synthesise across the many “monsters of knowledge” over centuries is a daunting task. I like quotes like the one from Leibniz (p.77) “the horrible heap of books that is constantly increasing” and then his own continuation: “Printing, once viewed as a solution to the problem, had become a problem itself”. The whole section is devoted to information overload. Fragmentation of knowledge into disciplines and, much worse, the manufacturing of false knowledge create new challenges to knowledge. Maybe transforming the term to “knowledges” rather than knowledge is likely to capture better the differences between artificial knowledge, created by artificial intelligence and specialised algorithms, and human based knowledge. In knowledge storage we have lost the race with computers, but in deciding what are promising combinations between different fields of knowledge, we are still a wee bit ahead of the machines. Klara tell me, where is the exit, or your synthesis of the whole lot. Meanwhile I continue to read – what? books and the like.

J for Joy

Talking about joy is fun. Its feels better than just cracking a few jokes, and this is not bad at all. The starting point of much joy can be a simple joke, because of the simplicity of emotions and the bonding between persons. However, laughing about jokes is often abused in the form of laughing at the expense of someone or a specific group of persons (serious publication “L’empire du rire” CNRS, 998 pages). This explains to me the difference between a joke and joy. Joy is the emotion resulting of a joke, but also of many other experiences. The simple joy to meet another person, an animal, the sun, rain, wind, music, art or just less pain is more probably more intrinsic. To receive or to give a present is often associated with a joyful moment, sometimes lasting quite a bit. For some psychologists, emotions can be problematic, if a person can no longer regulate them effectively. Many persons tend towards excessive use of alcohol or other drugs to experience positive emotions like joy. Negative emotions of another person, strangely enough, may also contribute to the joy of another person (“Schadenfreude”), e.g., if a dictator is finally overthrown.

Much more inspiring is joy in connection with religion. As a critic of religious ideas, the attempts of religion to define joy for individuals and society probably explains the success of religions. Representations of Buddha, show the happy or joyful monk, Christians define joy with the advent and the birth of an unconceived child, fighting fiercely any modern forms of contraception and science advances for birth assistance. Restricting jokes and joy to the “carnival” period reflects the Christian doctrine to control and monopolise the definition of joy. Therefore, it is no surprise to witness that many persons feel more inspired by Asian traditions like “Ikigai” or “yoga” in their daily routines to experience joyful moments. I always found it very odd that Christian fundamentalists would not say Merry Christmas before the 25th of December after they have been to church at midnight. The priest or pope as the master of joy is a very strange idea. Affect inhibition or deferral is a powerful psychological tool. As in this blog entry I deferred my joy and laughter until the last line. So now, please join me in a wholehearted JOYFUL LAUGHTER, so the people around you may believe you’ve gone completely mad. It might be the beginning of more lasting joy, just keep practicing. Joy is within us not depending on outside stimuli, joyful1 although they might help.

I for Imagination

We are all full of imagination. The human brain hardly can do without it. It could be understood as if thinking of oneself is a continuous process of imagining and reimagining oneself. We just developed or were forced to suppress imagination at various instances throughout our lives. Day dreams are rarely tolerated, starting at school, then on the job and probably for a long time also about the way we imagine our own ending or life after death. Just trying not to think, like in meditation, seems to be a very hard exercise and it demands long practice to arrive at longer durations. Abstraction is one of the ways of art to allow imagination to rule the process of creation. In view of the anniversary of Pablo Picasso in 2023, the Brussels Royal museum of fine arts is presenting a paedagogic reflection and demonstration how Picasso emerged on his way towards abstraction as his preferred way of imagination and reimagination as part of the realisation process of his art work. As part of the Cubist revolution Picasso is quoted in this exhibition on how he paints: “Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.” and “Chez moi, un tableau est une somme de destructions.” Nice imagination, reimagination and de-construction I would say. Like the imagination depicted above from Paul Klee reflects the accomplishment of a new form of pictural language. Try imagination, it isn’t hard to do, “John Lennon” sang once. In Brussels you can try seeing the cubist way in the Picasso exhibition, a good way to prepare yourself for the next visits of fabulous exhibitions in honor of Picasso in 2023.

is presenting a paedagogic reflection and demonstration how Picasso emerged on his way towards abstraction as his preferred way of imagination and reimagination as part of the realisation process of his art work. As part of the Cubist revolution Picasso is quoted in this exhibition on how he paints: “Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.” and “Chez moi, un tableau est une somme de destructions.” Nice imagination, reimagination and de-construction I would say. Like the imagination depicted above from Paul Klee reflects the accomplishment of a new form of pictural language. Try imagination, it isn’t hard to do, “John Lennon” sang once. In Brussels you can try seeing the cubist way in the Picasso exhibition, a good way to prepare yourself for the next visits of fabulous exhibitions in honor of Picasso in 2023.

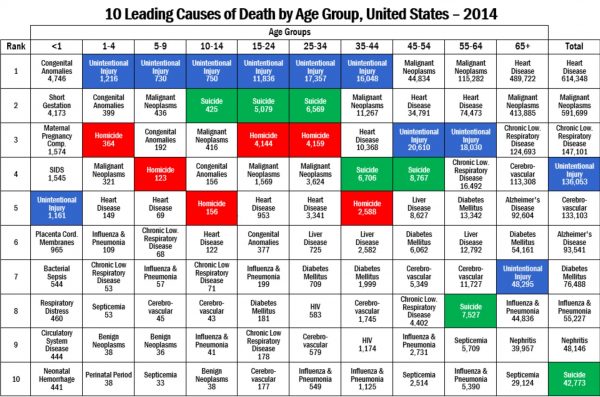

H for Health

Health is not just a personal issue. Of course, in modern times most people are primarily concerned with their very own health. Particularly, if pain is involved, we tend to put ourselves first. Only various religions and ideologies put God or some other bigger thing, for example identity, in front of personal pain. This bigger thing is believed to decide wars, like Russia trying to anihilate Ukraine. Russia’s military agression stands against the fight for freedom, democracy and perpetuates corruption.

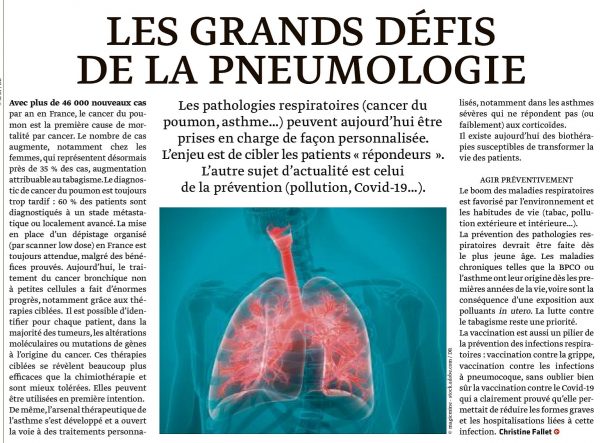

At the beginning of the Corona-Crisis most persons and societies still believed health and infections are only a very personal issue. Researchers with knowledge about “public health” knew already, viruses have accompanied humanity since its beginnings and maybe continue to do so even beyond our disappearance. Hence, addressing the topic of society and health from a public health perspective has become much more popular as prevention is key to fight pandemics as early as possible. However, for prevention to work you have to involve and rely on individual behaviour. As soon as we leave the personal issue of health, we have to address a whole set of other topics like patient – carer relationships, cooperation, interdisciplinarity, public expenditure, public-private partnerships, corruption or behaviour of large crowds. We have developed antidotes against most difficulties, probably the strongest one is solidarity. Social systems that address inequality of provision (e.g. between regions) or inequality in access to and quality of medical services (e.g. doctors, care or pharmaceuticals) have a strong role to play. Structural, financial and political issues play a powerful role in health. As we think more about prevention and costs we start to understand that we have to start with nutrition, mobility, mortality and our western style of life in more general terms, particularly if we think about health on a global scale. There is no planet B where we could travel to, once it has become impossible to lead a healthy life on our planet. Topics of health over the life course or ageing will need a lot more attention. Findings on the risk of suicide after onset of physical health problems (Link to study) asks for fast responses. Access to digital tools might be part of the solution like “Sympatient” as well as being part of the problem like data leakage.

G for God

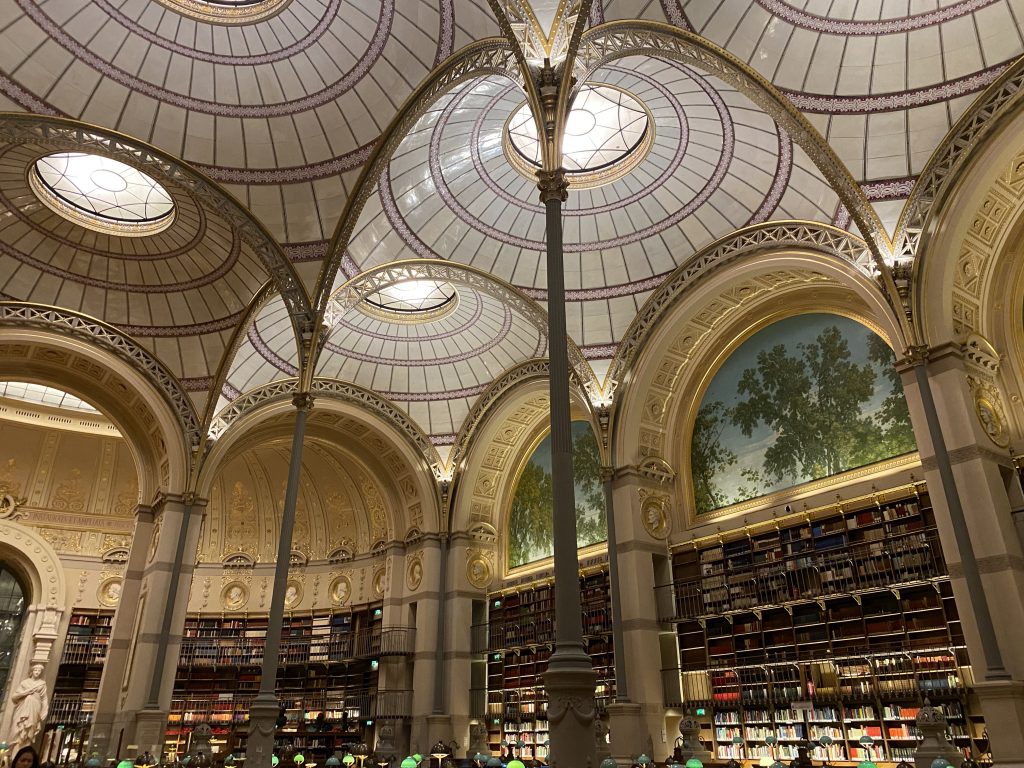

God is dead, wrote Nietzsche about 140 years ago. So, is he, is she, are they? The discussion is ongoing. As science has debunked the myths surrounding birth, the jury is out as humanity is claiming freedom of choice also towards the end of life. Our cathedrals of Modernity, i.e. libraries , or Tempel of knowledge, i.e. universities, offer lots of instruction and Musea artefacts or Anschauungsmaterial to answer these existential questions. Perhaps this is just a lot of noise about “rien”, “nichts” or “Much ado about nothing“.

We might have to rethink society from scratch, starting with the definition of social backround and identity , but there are plenty of good sources to build upon, starting with basic human rights and the Schuman declaration for the construction of Europe, rising out of the ashes. Lots of hard thinking to do, Rodin thought so, too. The thinker above the “porte de l’enfer” ready for meditation in the Musée Rodin Paris 7eme arrondisement.

F for Freedom

This choice is no surprise, or is it? Who is longing the most for freedom? People in the so-called Western world are reported to score highest in the rankings of achieved levels of freedom. However, the longing for freedom often seems the strongest in countries, or regions within a country, where elements of freedom are restricted. Then fighting for freedom becomes an intense struggle, sometimes leading to outright war or fighting back like in Ukraine. Beyond the negative freedom (free from capital punishment) there is the positive freedom to express yourself freely. Both perspectives on freedom are crucial. Being free from prosecution is often only a first step towards the goal of being free to live your way of life as you feel it. It has always been a political struggle and will remain one today as well as in future. Less consensus reigns on the topic to what extent economic freedom is a constituent part of the term freedom. Far-reaching economic inequality within societies frequently limit persons at the bottom of the distribution to fully participate in society and excercise many components of freedom like decent food, housing, health and health care. All this remains the biggest challenge for humanity for years to come. We shall need a lot more heros in the name of freedom like the famous Nobel prize winners. Fighting for freedom in a peaceful way is probably the biggest challenge for humanity also in the 21 century.

E for Enterprise

There is a new start-up scene in development in Germany. Interesting to witness the new entrepreneurial spirit. Many of the youngsters grow out of their peer community, wanting to try new ways of working and living together. The new bottom-up or grassroots form of growing a business out of a subculture seems to be an adequate response to the growing diversity of societies and easier ways of community building through online social media. Name it “reach” today, it is similar to what you previously called having a customer base. The new element refers to a blending of cultures. Learning through being online connected to the world, yes, the whole world, allows wide-spread influences from other sub-cultures, be they American, Asian or African. The young are open-minded to new stimuli like “Ikigai” from Japan and, of course, the life histories of founders and individual biographies from entrepreneurs like the legend of Steve Jobs, Apple’s legendary founder. Imagineering has become part of the movie-influenced influencers. Short clips out of a longer story build communities. The witty comment, like at school, gets more attention than the long boring story of the preacher, teacher or the mansplainer. The experience of “flow” is all around these communities and this creates the specific magic of the start-up scene. They take each other to new levels, mutually, reinforcing their preferences and life-styles. They are well aware of the risks they are taking. “Keinhorn” German short for “not an Einhorn”, the one billion value threshold for super successful enterprises taught them crucial lessons. The “ecology of organisations” which I referred to in my courses at the now renamed “Constructor University” previously “International University Bremen”, then “Jacobs University”, (let’s see what comes next?) is an important complementary research tradition to assess the “survival” of enterprises. I still recommend this University, which I quit to start new endeavors. It carries in its several  “names” the important message:

“names” the important message:

start, fail, change, (repeat).

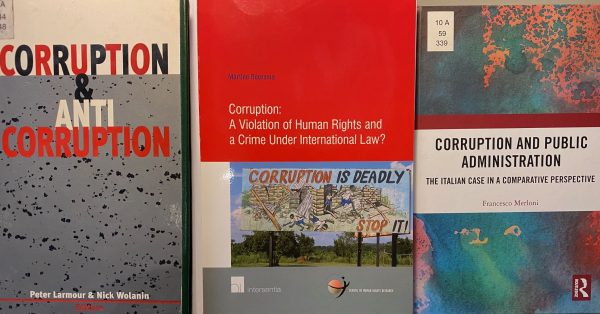

C for Corruption

After the association of C with crises of corona, climate, consumption and the church we have to come back to one of the original links: corruption. Beyond the work of describing and analysing corruption from the time of the Roman empire to the Americas of today (Link) by Thomas Strunck, the re-reading of Niccoló Machiavelli is recommended by a number of scholars (in latin here). Also, in Asia the work and writings of Niccoló have been rediscovered (Link). “non creando in veritá le cuose nove”. It needs “una ferma experienza”. As people don’t just believe in the truth of new reasons, a firm experience of them is needed. New princes cannot just pray, they have to install a new vision or belief with force (p.25) by literally forcing persons (forzare) or “fare … credere par forza” stated in Chapter 6 of THE PRINCE. If we just complement the term force by force of persuasion, or money as surrogate for both, the writing of Niccoló speaks directly to corruption in our times. History does not repeat itself. However, the history of ideas still teaches “some dogs old tricks” until they are found out by investigative journalism and an independent judiciary, which both did not exit at Niccoló’s time. (inspired by Chaudhuri, S. & Chakravarty, P. (2022) Machiavelli Then and Now: History, Politics, Literature. Cambridge University Press.)

Human Rights

It is 10 years after the publication of a Ph.D. thesis on “Corruption: a violation of human rights and a crime under international law?” by Martine Boersma that at the top level of the European Parliament and the International Trade Union Congress the smell of corruption is investigated by police and judges. Following “Qatargate” (Radio France Link) this means that the persons accused of corruption, forming a criminal group and money laundering have changed their lobbying in return for accepting cash. Exploitation of workers and more than 100 deaths in Qatar was the result, due to the heat when building the stadiums for the Football World Cup which took place in 2022. Following the recommendations of Boersma corruption in this respect can be interpreted as these persons contributing to and being guilty of abusing their political positions to silence criticism and whistle-blowers, and the right for defendants to a fair trial for example. The advocacy to counter corruption with developing international human rights legislation and persecution in this respect is dearly needed now. “This line of reasoning transforms a corrupt act into a possible starting point for legal action, be it at the national level, …, or at the international level by submitting a complaint to a regional or global human rights monitoring body.” (Boersma, 2012 p.376) The International Criminal Court or “alternative such as the establishment of a permanent anti-corruption court, or anti-corruption commission to monitor compliance with the UN Convention Against Corruption should be kept in mind, as well as the possibility of setting up ad hoc anti-corruption tribunals” (p.380). Not much to add to this, act now, before the practice spreads.

Francesco Merloni wrote in his book (2019, p.132) on corruption with Italy in comparative perspective: “when corruption is defined in its wider meaning of maladministration, we are looking at a mass phenomenon which is “sub-criminal”, yet nonetheless with strongly negative implications for the efficiency and effectiveness of public administration and democracy in general.” The practice of excessive salaries of the Italian parliament (p.131) is mentioned in the list of case histories of corruption just like the international event of the EXPO 2015 in Milano with huge construction projects (LeMonde on Panzeri l’ex-eurodéputé). Learning from case studies is best practice in many business schools and probably beyond. Finally, attention should be drawn to prevention of corruption. Here the reading of Corruption and Anti-corruption by Larmour and Wolanin (2001, p.235) offers good advice. The micro-economics of corruption (pp. 119) states for example that “If expected penalties are sufficiently high, bribery is deterred” (p.126). Equally the real threat of a full and explicit audit of operations, promotions and financial transactions might deter corrupt activities. Most importantly the authors state, “the social networks approach to corruption allows the corruption investigator to conceptualise the operation of corrupt networks in terms of power flows and relationships rather than the attributes of actors. The question to be asked by the corruption investigator is not whether actor A is corrupt. The question should be, what is the relationship between actor A and other potentially corrupt actors in the network.” Re-reading some classics of sociology like Max Weber on bureaucracy, but also James Coleman’s foundation of social theory provide basics for understanding social interaction when things go fundamentally in the wrong direction. We might even need to use artificial intelligence to detect corruptive practices to shield and support the trade union movement.

Corruption

There is an extensive literature on corruption in the social sciences. However, the evil practice continues to ruin personal lifes, institutions and countries. Psychologists put corrupt persons in the psychopath life trajectory (Link) or explain corruption as result of the triad of personality traits for persons scoring high on not only psychopathy, but also on narcissism as well as Machiavellianism (Link). Some important lessons derive from a fast reading of the scientific literature. (1) Corruption develops over a period of time. The creed for ever more power seems a strong driving force. (2) Some personality traits are more likely to deteriorate into corruptive behavior and (3) institutions need to monitor carefully leadership practices and guard against abuses of power already at small instances like threatening with violence or dismissal. (4) Countries can do a lot to limit corruption through adequate legal systems, most notably through a truely independent judiciary as well as the need of investigative journalism to accompany potentially illicit behavior. All this comes at a cost, but without it democracies are at high risk. The European Union has to strengthen its defences in this respect to remain a credible institution, just as much as a great number of Member States. Not only the World Bank or OECD need to be monitoring countries, but we all need to be better equiped to read the early signs of corruption. Whistle blowing and the protection of these persons is part of an effective anti-corruption system. Early signs of “nepotism” and “favoring of friends” in the workplace are easy to identify, but taking measures against it, needs firm committment on the part of advisory boards, colleagues at work or other interested parties like stakeholders or investors in case of private firms (wirecard) . (Link to NZZ).

Mitridate

Ah! que vois-je … Welch schöner Ausruf, als Auftakt der letzten Szene im Theaterstück Mitridate von Jean Racine. Das könnte meine neue Begrüßungsformel im täglichen europäischen Umgang werden. Im Theater als moralischer Schule der Herrschenden und Diplomaten hatten Racine und durch seine Fabeln bekannt Jean de la Fontaine eine enorme Bedeutung. Die Geburtsorte beider in La Férte-Milon und Chateau Thierry liegen recht nahe beieinander für Museums- und Literaturliebhabende, unweit von Paris-Est mit RER erreichbar. Viele mit der jüngsten Geschichte Deutschlands vertraute Personen zucken bei dem Titel der Opera seria von Mozart “Mitridate, re del Ponto” zusammen. Mit dem Namen Ponto ist im kollektiven Gedächtnis Jürgen Ponto verknüpft. Die gleichnamige Stiftung heilt heute noch die Wunden der Vergangenheit. Der König von Ponto ist jedoch Herrscher über ein Königreich, das in der heutigen Türkei lag und die Halbinsel der Krim beinhaltete vor mehr als 2000 Jahren. Nur so viel zu den falschen, historischen und kulturellen Besitzansprüchen Putins heute.

Mozart schuf bereits mit unglaublichen 14 Jahren die Oper Mitridate. Darin sind erstaunlich viele Anklänge und kleine Melodien enthalten, die er in späteren bekannteren Werken wieder variiert aufgreift. Seine erste Auslandsreise zum Studium der Kompositions- und Instrumentationstechnik nach Mailand hatte eine nachhaltige Wirkung. Zusammenarbeit mit den besten Singenden dieser Zeit stellt heute noch Professionelle der Gattung wie Pene Pati vor große Herausforderungen. Eine gewisse Analogie von Pati zu und Potenzial wie Pavarotti ist vielleicht schon erlaubt. Die Barocktage in der Staatsoper Berlin mit den “Musiciens du Louvre” sowie deren Gründundsdirigent Marc Minkowski, selbst ein Mozartexperte, sind wahrhaft glänzend und barock. Die in Goldfarben geschneiderten Kostüme und Bühnenbilder versetzen uns in borocke Bilder und Szenen. Der im Libretto vorgegebe Abschluss: Für die Freiheit, samt Abschlußakkorden, halt im Freiheitskampf der Ukraine gegen russische Besatzung heute noch nach. Bravi!!! Das hat der junge Mozart bereits 20 Jahre vor der französichen Revolution, vielleicht augenzwinkert vertont und inszeniert. Das Freiheitsstreben der Völker hat sich dann auf das Freiheitsstreben im Volk übertragen. Klar, ist nur eine spekulative These, aber schön zu glauben. Im Bild unten ist ein Cembalo zu sehen. Mozart spielte es selbst in den ersten 3 Aufführungen und hat wohl auch dirigiert, vielleicht wie es aus dem Film “Amadeus” 1984 in Erinnerung geblieben ist. Toll eine Oper, nicht nur für den Opa.

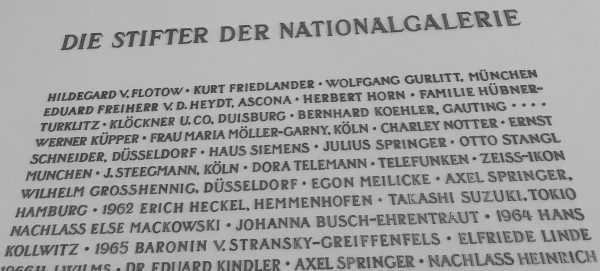

Anstiften

Kürzlich, Ende 2022 wurde ein Selbstbildnis von Max Beckmann als teuerstes in Deutschland versteigertes Bild gefeiert. 23 Mio. € sind schon viel Knete. Dann lernen wir erst wieder MäzenInnen schätzen, die vor Jahren schon der Neuen Nationalgalerie vier Bilder zur öffentlichen Bewunderung von eben diesem Künstler gestiftet haben oder den Ankauf durch öffentliche Mittel ermöglicht haben. Hildegard von Flotow wird dabei in der Neuen Nationalgalerie aufgeführt. Die beginnende Provinienzforschung öffentlicher Museen hat dazu bereits nachgeforscht (hier). Ankäufe von Kunstschaffenden in finanzieller Notlage oder im Exil helfen diesen. Da der Kunstmarkt mit seiner Versteigerungspraxis gleichzeitig als Inbegriff der marktwirtschaftlichen Prozesse von Angebot und Nachfrage funktioniert, bleiben mit Spekulationsgewinnen, Geldwäscherei, Erbschaftsrecht und private Liebhaberei ebenso oftmals ein unangenehmer Beigeschmack. Schon lange dürfen wir der Kunst nicht mehr naiv gegenübertreten. Bewundern können wir in öffentlich zugänglichen Museen, private Sammlungen bergen erhebliche Risiken, eventuell des Verlusts der Kulturschätze. Anstiften zum Stiften ist das treffende Motto der jährlich stattfindenen Stiftungstage. Fisch sucht Fahrrad könnten wir sagen, aber das ist ein völlig anderes Thema für den Soziologen.