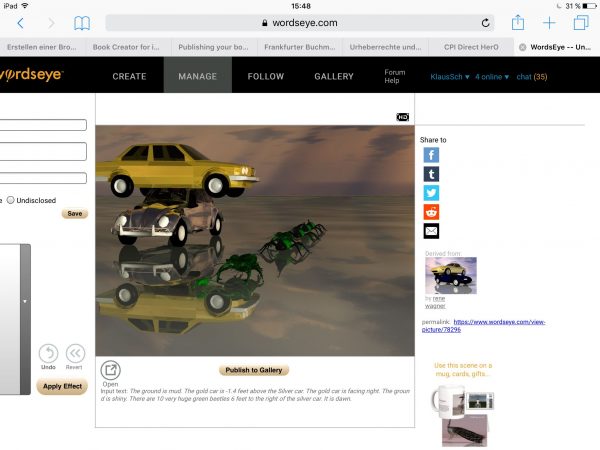

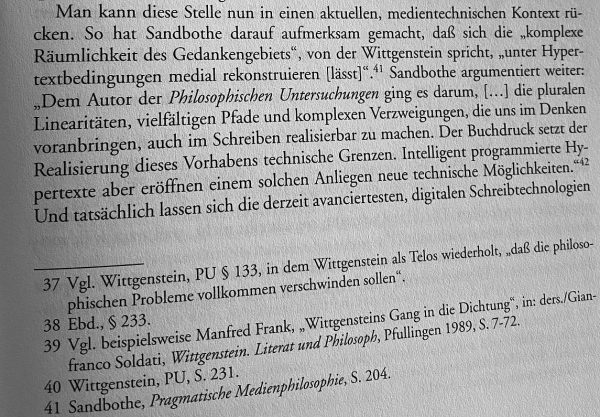

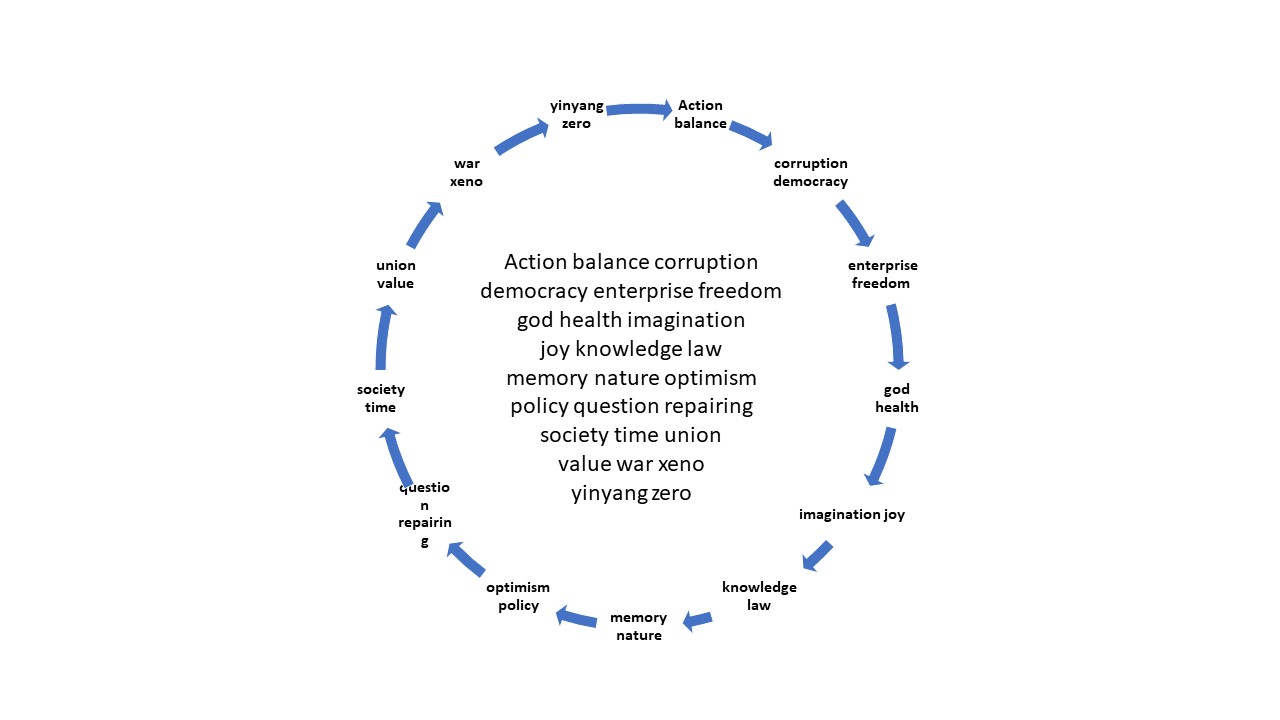

Linking information, explanation and entertainment is the power of the world wide web. The tool used for this is the hypertext format of texts and media in general. Wittgenstein was already dissatisfied not to be able to show the steps of his thinking more explicitly. In the “Tractatus logico- philisophicus (Link to pdf-file de/engl” he uses the a cube (5.5423) to explain that we see to different facts depending on our point of departure of our vision. Try it with the logo of www.schoemann.org you should realize how our vision swops from one way of viewing the cube to another. The white corner is once in the front of the cube and appears to be in the back, when you move your vision further up. In general this leads us to be careful with the choice of our point of departure, not only for our vision. Context, some say background, is important to determine starting points. Adding the hypertext markup language to a document, like in a blog entry, allows readers (+algorithms) to see the cognitive structure surrounding a text as well. Potentially as a reader you enter into a multidimensional space with each blog entry. Any encyclopedia, glossary or index has an apparent alphabetical order to entries, but the links between the multiple entries remain hidden at first sight. With use of hypertext this has changed and each entry is turned into a 3-dimensional space, for example. Additionally, all entries have different numbers of links to other entries including dead-end entries. With the structure of links it is interesting to learn about the self-referencing just as much as about the disciplinary locus of a text, chapters, a book or a library. This helps to still see the forest despite all those trees in front of us ,or we see the geological structure of the mountain while in the middle of the forest. Happy travelling in our new knowledge space!

Employment

Employment is back on top of the agenda. Not as we used to think, though. Previously unemployment had dominated societal concerns. Now it is the lack of persons seeking or available for employment. What has happened? The Covid-19 crisis has demonstrated the need of persons qualified to work in the health sector. From health care and urgency care, we are short of personnel in all these fields, everywhere.  Then we discovered the role of essential services and the need to equip crucial infrastructures like ports, transport, shops, schools and ambulances with service persons resisting despite work overload. Larger cohorts leave employment to retire, some even early due to illness or burn-out. Additionally, war is back in Europe. Military personnel is in high demand again, drawing largely from younger cohorts. The need for conventional weapons. long thought to be oblivious, is forcefully back on the agenda.

Then we discovered the role of essential services and the need to equip crucial infrastructures like ports, transport, shops, schools and ambulances with service persons resisting despite work overload. Larger cohorts leave employment to retire, some even early due to illness or burn-out. Additionally, war is back in Europe. Military personnel is in high demand again, drawing largely from younger cohorts. The need for conventional weapons. long thought to be oblivious, is forcefully back on the agenda.

Growth potentials are everywhere. However, these pre-modern facts encounter a population in the western democracies that insists on new approaches to employment. Beyond hard and soft skills, recruiters seek atypical skills, competences and trajectories. A parachute jump from an airplane, cooking and dining experiences, caring spells, periods in self-employment, all are directly or indirectly relevant for employment and teamwork. So, what is your specialty? Collecting stamps? Surely you are able to spot tiny differences in images with specific content. Fake news and fake image detection or video surveillance is in high demand, just try an application and discover the employment potential of your MAD skills. Sounds crazy? No joke. Skill needs are everywhere, just give it a start again and again. Read a serious newspaper regularly (here LeMonde 19.1.2023) for inspiration.

Deconstruction

Deconstruction is a powerful tool or even method. Beyond imagineering, deconstruction in the literal sense means take to pieces. In most cases a physical object consists of several objects or parts. By deconstruction we attempt to understand the whole object as the sum of its parts. Before a new product or design is created, many scientists, engineers and artists start to deconstruct existing artefacts. Understanding how the object is assembled, for example, allows you to play around with pieces and maybe come up with an alternative way of constructing the object. The architecture of “deconstructivsm” has left us fantastic buildings. In furniture design there are also nice examples of deconstruction. Paris is a good place to study deconstruction (Explained), perhaps many still read Derrida there. It is a fruitful method beyond its engineering sense for example in law, literature or many other social science disciplines. If you are not mad yet, visit the MAD in Paris to see examples of deconstruction or construct your own deconstruction. Both have a dialectic relationship to each other anyway.

Sublime

The exposition of art work in the MAD “Musée des Arts Décoratifs” in Paris is sublime. Growing out of fashion design into the work of art can be a process of sublimation: passing from one state of designing one product to producing artwork. The intermediate state of artefacts created for designing a product, like the drawings of fashion designers or scenery and costumes in theatre and operas, are often less visible or subject of exposition. Objects become subjects. A trend in recent expositions is to devote more space to the applied arts like stage design, costumes as well as products of everyday use. “Bauhaus” has a lasting effect.

Elsa Schiaparelli has achieved this sublimation. Starting with extravagant fashion design, her designed fashion objects were adopted by Picasso before she developed into the sublime state of artist with her artefacts herself (see below). Now in this process of subjectivation she is the prime subject of an exposition herself. The combination or arts and crafts (Kunsthandwerk) has been always present in art history. The challenge of concepts combined with arts is more recent or just more explicit since the late 19th and 20th century. Being able to live from your artwork is still a challenge, though due to “Mäzene” and state subsidies it is more feasible to follow artistic trajectories.

Subject/Object

The 26 notions in alphabetical order may determine a subject and/or an object in a sentence. This is just the simple grammar of a language. Add a verb and we have a full sentence subject predicate object (SPO) as they say in English. In the philosophical sense the subject-object relationship is a bit more complicated. Beyond Aristotle’s objectum and subjectum, we think of Descartes “Cogito ergo sum” as the definition of the self as subject, rather than being an object of God’s will and creation. Kant then forms the couple of object and subject in the sense of objectivity and subjectivity. Pure reasoning is the abstraction of subjectivity to achieve an interpersonal objectivity. The master of dialectic thinking, Hegel, conceives an object as objective conscience and a subject as particular subjectivity. Having defined the extreme points of the spectrum makes you think about a joinder or the synthesis. Freud adds the object as result of sexual impulse. Wittgenstein then introduces a kind of hierarchy into the S/O-relationship. Objects become ultimate elements and indescribable in content as kind of basic notions. This follows the mathematical view of objects as indirect description of a mathematical object through axioms stating the basic principles governing the object and then deduce the logical consequences. Gödel’s incompleteness theorem , however, rejects this claim. This is the basis of, for example, algorithmic testing whether deductions are true or false. Condensed mathematics has relied on this testing approach as well.

A pragmatic perspective is added by Marie Gautier (p.719 “Notions”). If we want to reach an objective, we shall need others to realize it. By way of this imagination the S/O-relationship turns into an interactive relationship. Following Habermas, we might claim that the S/O-relationship is also a part of communicative action and therefore the discourse ethics. The definition of who or what is object and/or subject needs open discourse. The arena is not only the parliament, but larger audiences or the world wide web. Beware of the Luhmann systems theory, whereby for example the definition of what is a technical object is, is left to technicians, who then ponder in their self-reflective, reflexive circles amongst themselves. Techniciens in their circles tend to neglect the prime importance of society and laws to determine technological choices. Language with its constituent elements of subject, predicate and object (SPO) is one example of a knowledge system build on axioms or negotiated conventions for grasping and exchanging about phenomena. Nice, now we play around with it.

SPO => OPS.

Invent

The nice thing about mathematics is that it asks you to invent new ways of thinking. Numbers, percentages, Venn-Diagramms, infinite series etc. have accompanied us at school. The story is far from finished. Under www.spektrum.de there is a nice introduction to the new theory of numbers, called “condensed mathematics“. Their lecture notes (pdf-file) are a tough read. My take home message simply is, the invention of new approaches to old problems, providing more general answers and/or unifying different fields are particularly rewarding. Maths is a fascinating discipline. You study abstract problems, hardly anybody else has had so far, but you are not considered strange as for example some artists at times. Imagine your new world in music, painting or the arts in more general terms or try to become a mathematician. Finding ways to communicate about your predilection and invention is the next challenge. Many scientist, inventors or artists found very few people to talk to about their new stuff. The internet and social media have changed this. Persons with interests or findings beyond the mainstream find colleagues in other parts of the world. Lighthouses from far away become visible through this. Navigation of other possible worlds turns into reality. These specialisations might turn out to be generalisations. The stretch between indepth knowledge and the polymath approach shall accompany us for a long time. Unified theories in several fields are indeed a step to be able to have an oversight about several, but not all fields. Polymaths probably start with condensed maths to move on to other fields of imagination. There is always a risk to get stuck somewhere on the road in a topological space.

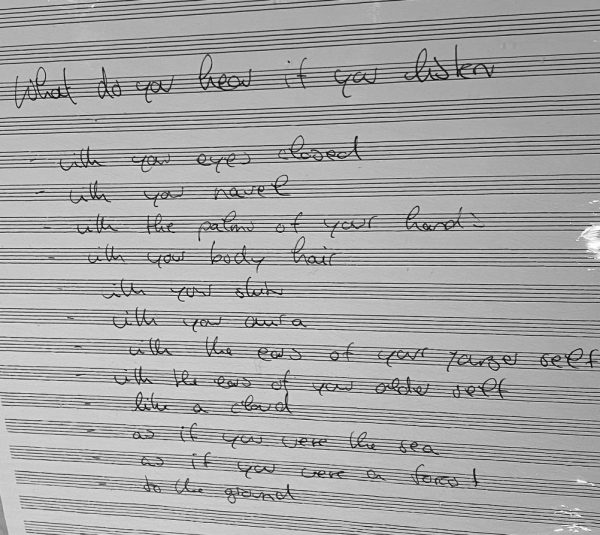

Sound

Each society has its sound. Each person lives in her/his sound cloud or bubble. Cities are generally noisy places, Lots of traffic, mobility and moves leave sound bytes all over the place. Each city though has its own sound and spectrum of frequencies. Libraries, museums, places of worship, all build their special atmosphere due to specific sound design. The Singing Project by Ayumi Paul (Gropiusbau Berlin) created its own sound environment. Reminding us to consciously design our exposure to and experience of sound is welcome. John Cage started to build his very own language of music, similar to Schoenberg, from scratch. His writings Empty Mind explain his view and techniques a bit. Starting with silence and the time between sounds we recreate our own sound experience. Notation of it comes second in place. only for the potential to repeat the experience notation is useful. But it is only one form of conservation for posterity. Noise canceling is the amazing tool from sound physics which allows you to neutralize noise by adding specific frequencies to noise which cancel out each other. Design your personal sound experience beyond noise if you like. Nature recordings or familiar person voices allow you immersive experiences when and where we want. your home sound can be everywhere nowadays.

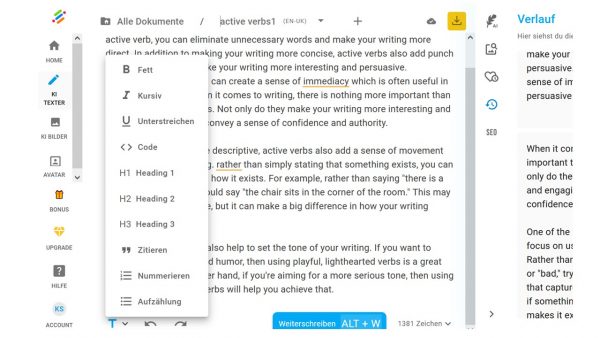

Action Verbs

Action words are in other words called action verbs. Each complete sentence has one. Hence, they are part and parcel of the basic construction of sentences.

“The purpose of an active verb is to create a clear, concise sentence. By using an active verb, you can eliminate unnecessary words and make your writing more direct. In addition to making your writing more concise, active verbs also add punch and clarity. They can make your writing more interesting and persuasive. Additionally, active verbs can create a sense of immediacy which is often useful in persuasive writing. When it comes to writing, there is nothing more important than using strong, active verbs. Not only do they make your writing more interesting and engaging, but they also convey a sense of confidence and authority. In addition to being more descriptive, active verbs also add a sense of movement and action to your writing. Rather than simply stating that something exists, you can use active verbs to show how it exists. For example, rather than saying “there is a chair in the room,” you could say “the chair sits in the corner of the room.” This may seem like a small change, but it can make a big difference in how your writing comes across. Finally, active verbs can also help to set the tone of your writing. If you want to convey a sense of wit and humour, then using playful, lighthearted verbs is a great way to do so. On the other hand, if you’re aiming for a more serious tone, then using powerful, authoritative verbs will help you achieve that.”

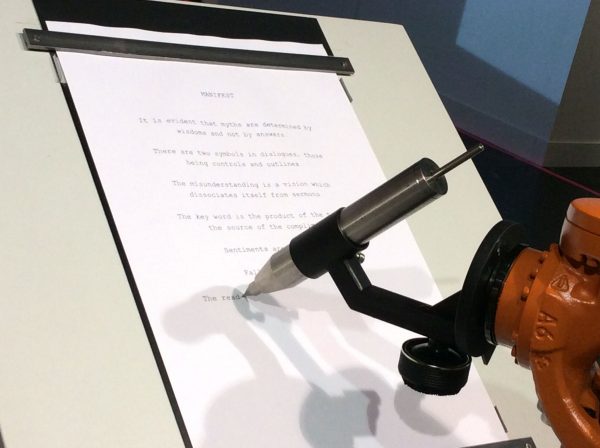

After the 3rd sentence this blog entry (Link) has been written by the artificial intelligence app “Neuroflash”. They promise that it is not just copy and paste, but rather written following some instructions I gave like title, table of content, style and then selected among several choices. It makes sense to me, although it is just like many other textbook entries I have found on the web. It may well serve as an introduction. Lazy journalists, priests or lawyers in case they do little research will be replaced soon by AI, who else, who is next? Big brother drafts the brave new world for us already.

AB with ABC

There are lots of ways to memorize the alphabet. We sing the alphabet with children to trick them from an early age into learning something useful, even if they do not fully grasp the immense power of the 26 signs or letters they are about to learn. It is a tool to construct images and stories of your own and exchange with others in speaking or writing. We have come full circle with the subjects/objects addressed from C to A, more commonly described as from A to Z. With 26 subjects we have a long story already. With each different starting point from the alphabet a new story might be told. Proceeding in reverse order, from any letter, taking couples of letters as in the figure below yields a whole lot of new combinations to be defined. Taking 3 words from the alphabetical list is already a complex issue. Starting from a randomly chosen letter allows lots of additional combinations and topics. We start to grasp the difficulty a computer will encounter when constructing own definitions. Huge data bases of dictionaries will teach the programme to discard apparently meaningless combinations. However, humans might just enjoy creating new combinations. Machines don’t laugh, yet. Teaching artificial intelligence to produce jokes is probably a very difficult task. For the time being, we just continue to construct sequences of words, like the German language is perfect to do so, producing endless jokes with damn serious matter in the “Bundestag“: -Aufwendungsersatzansprüche, -Asylbewerberleistungsgesetz, -Brennstoffemissionshandelsgesetz, -Beweislastumkehr, -BeitragsbemessungsgrenzeUmrechnungswert (okay, I made up the last one).

ABC Overview

Digital formats allow flexible organization of lists like alphabetical lists. Opening several pages, at the same time, of the same dictionary is easily feasible. In science the proceeding in this way is coined the inductive method. The entries of each letter stand on their own, but jointly they form a whole set of topics. Random choice is facilitated this way. New sequences or preferences of topics are the way forward. Alphabetical order or chronological order are only one out of many variants of possible sequences. Chose your own 3 favourite topics, maybe. On a big computer screen you might even organize your own poster – beam it on the wall – walk in the virtual exhibition of the metaverse with it. It could feel like you are strolling within parts of my brain. Frightening? For whom? The universe is within us.

| action | health | optimism | value |

| balance | imagination | policy | war |

| corruption | joy | question | xeno |

| democracy | knowledge | repairing | yinyang |

| enterprise | law | society | zero |

| freedom | memory | time | |

| god | nature | union |

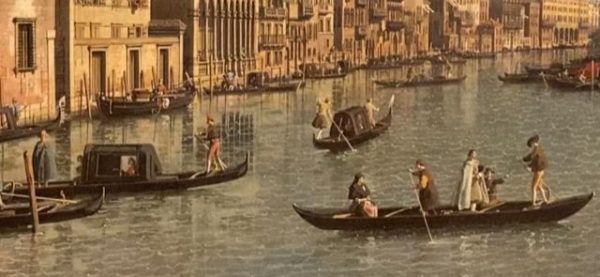

B for Balance

To reach a balance, to keep the balance or one’s balance, this highlights the process nature of balancing. Even the old tool of a balance (scale for weights) very much reflects the evening-out of the balancing process. It seems like a temporary balance most of the time. We might evolve from one level to another one. Especially imagining ourselves on a (body weight) balance in the morning and then throughout the year or years, this appears like a dynamic trajectory. The nature and/or nurture connection is evident. Beware to search for synonyms of “balance” on the internet. You get more than 3000 synonym (Link) meanings and 30 suggestions for definitions (Link) to contemplate on. I like the nice physical experience of balance and the simple (a bit nerdy) explanation of it. Economist get very excited about balance of payments and the ways to achieve equilibrium or equilibria. Balancing personal accounts can be a bit painful at times, but balancing in the arts gets our imagination going. Dancing is about balance most of the time. Playing with your own balance, the balance when 2 or more persons are in action, how not to be absorbed by such experiences. In music, the balance is a primary issue since Bach’s “wohltemperiertes Klavier” and balance and tension are the origin of much jazz. An image or photo might be balanced, certainly architecture is playing with or restricted by balancing acts. Herta Müller’s “Atemschaukel” has thrown us off balance for a while. History we study often with a concern for a balance of power. In peace and war times, the balance of power within and between countries or superpowers are a long-lasting research issue. At times when this balance is at risk or completely out-of-balance we are deeply concerned about the return of a balanced situation. Babies and children draw comfort from being balanced. Adults as well. Let’s try again (chanson). (balance22-venice -video).

A for Action

The A is everywhere. A is the beginning of the Alphabet, Google is our new Alphabet, we just have not realised it. A simple A-rating in investment is not good enough, AA or AAA is the goal. All this calls for ACTION. Do not be stopped in your action by reading on “Action theory” by Parsons, Rational action is the basis of most economic reasoning before the behavioural turn of economics. It is commonly acknowledged now, that rational action might not always be as rational as we want to believe it is. “Frame selection” as theory to explain our choice of action is fashionable in the social sciences. Transforming values and intentions into actions is a big challenge. Many jokes turn around this issue, like intentions to get up early in the morning. Find out whether you are an actionable leader. You should have at least a few “actionable items” on your to-do-list. Of course, Microsoft recommends actionable items to improve our productivity while spending hours on emails.

Well, early philosophers already distinguished between “vita contemplativa” and “vita activa“. A lot is about finding the right balance here and Hannah Arendt’s differentiation of active life in labor, work and action. She puts emphasis on action as a way to distinguish ourselves from others. The same thought might lead to very different actions. Hence, acting on one’s belief or values could lead to very different policies for just 2 persons. Action Artists perform even in inaction. We are back to basic questions of democratic procedures as a form to moderate between different opinions or possible actions. Lots of other A-words come up now: ambiguity, anxiety, alienation, affirmation, affect, affection. In Greek, A might be associated with Apollo, In German with the famous “Angst”, but French is overriding all this with “Amour”.

V for Value

Value in its singular form refers for most people to the value of things. Since Karl Marx we have been fighting about the surplus value of a worker’s work. Nowadays, we have to deal with speculation bubbles on the value of property or even basic elements of nutrition (Water, wheat, energy). Max Weber introduced us to the rigorous analysis of value judgements. In political science the plural “values” refers to basic human rights as fundamental values of humanity. Many other associations with the letter V pop up and arouse emotions: victory, video, view(s), vision, visit, voice, vote, vulnerability.

Creating lasting value seems to transform itself into part of our system of values later on. The longitudinal dimension of value is often neglected, particularly in the short-term focus of much of economic reasoning. Value over time, in addition to the distribution question, or as part of distribution over time, excites researchers of inequality and policy design for generations. Approaching the end of the alphabet increases the stakes of the “endgame”, it seems. Value for me, might not be of value for others. I hope you have found a person that values much of the same as you do yourself.

Interpersonal value, value exchange and intertemporal value are own fields of research. Since the Scottish enlightenment and Adam Smith’s work on “The theory of moral sentiments (TMS)”, reciprocity in value exchange has been an issue, well before the utilitarian turn in his own writings on “The wealth of nations”. Even Adam Smith refers to happiness and interest as a kind of value and “very laudable principles of actions” (part VII.ii.3.15 in TMS).

Children learn and experience value as natural part of growing up. Material things which you valued highly as toddler, you are ready to trash or exchange a couple of years later at much lower prices. Above which monetary value are you ready to trade in your humanitarian values? Never? History and bargaining theory is full of experiments and experiences that teach us otherwise. Corruption is the prominent example of exchanging or trading material value against immaterial values. Reading Kwame Anthony Appiah on “Experiments in ethics” is highly instructive. This bring me back to the economist joke I used to tell in lectures: You know that you’re an economist, if you ask your child, whether s/he prefers 20 Euros in cash, a trip to an adventure park later, a basket ball set or a pizza party for the next birthday. Economists do all this to find out about the value of each item, the preferences, the time frame of delayed reward or discounting of value also called the net-present value. Reading up to here is equal to the value of, maybe, an online bachelor in economics or social science. In your very own life review of learnings you then can estimate the value of your readings to you, your community or humanity. Alternatively, enjoy the joy of just living in peace with optimism.

T for Time

“The times they are a changing“, end of blog entry T.

We live time forward, but we seem to understand it only backwards or in retrospect. Towards the end of each year, it is common practice to look back and review the last 12 months. Then we imagine what will the future be like. Our concept of time is past, present or future oriented. In classical physics we reflect this with a depiction of time on a linear axis. However, modern concepts of time include Einstein’s relativity theory, whereby in 2 different places time may run with different speed. Similarly, quantum physics allows that the causal relationship between 2 physical states is no longer observable in a logic that follows linear time. A particle may exit in 2 states in parallel. Hard to imagine, maybe, but demonstrations of these effects are found in textbooks for pupils already. Our grasping of the world around us is enhanced through scientific rigour.

Story-telling also plays with time frames. Analepsis and prolepsis are common techniques constructing a story, a film or any form or narrative. We tend to perceive chronological time even as boring. Our memory is also playing tricks with us on time scales. When was …? Additionally, we have multiple clocks ticking away. Time to submit a report, pay taxes, until the next medication or the psychological concept of “time until death”. Strangely enough, depending on which ticking clock we focus most, our behaviour is likely to change. Mobile time management tools have been created for centuries for us to handle all this jazz (call them a watch). They all have not changed our concept of time, only the precision to measure and cramp more activities or the same one faster into our daily life. Happier since? Test your self-efficacy, more general than time management! Try meditation to slow down the pace, use an app!? I started to clone myself with a virtual presence to experience the quantum effect of my life. Podcasts are played with 1,5x the normal speed now. Rhythm and music are the remaining traditional metrics of time. Even there, John Cage’s piece “silence” managed to abandon the time reference, partly at least. Okay, time is up, next letter, please.

Digital Technology

Im Februar 2018 hatte ich auf dieser Webseite eine kleine Veröffentlichung mit dem kurzen folgenden Text angekündigt.

“A new research paper dealing with digital technologies is now published in the Open Journal of Social Sciences. The major impetus of the small scale project was to identify the potential of digital technologies to foster democratic procedures and decision-making. The paper investigates the role of new technologies to support employees and the trade union movement.”

The pdf-download free of charge is here.

Fast 5 Jahre später bräuchte das Paper eine Ergänzung, denn es gibt wohl eine interessierte Community dafür (1000+ Downloads, 3500+ online views-reads). Insbesondere sind neben die sozialen Netzwerke diverse mediale Platformen dazu gekommen, wie TiKTok, Mastodon, Twitch, Instagram und fast schon wieder vorbei Twitter. Ergänzen würde ich wohl auch die Notwendigkeit, digitale Technologie einzusetzen in der Bekämpfung von Korruption. So ließe sich automatisch in einer großen Menge an Zahlungen Auffälligkeiten wie hohe Bargeldsummen leicht identifizieren und Alarmsignale senden. Ebenso (Gruppen-) Reiseaktivitäten und zweifelhafte Abrechnungen könnten leichter zu Aufmerksamkeit führen.

Eigentlich freue ich mich bereits, dass dieser Artikel in eine damals recht unbekannten, aber eben “open access publication” doch eine so große Reichweite von aktiv Suchenden und Lesenden gefunden hat. Gut, gleich im Internet zu veröffentlichen und nicht in einem überteuerten Sammelband oder wissenschaftlicher Fachzeitschrift mit Bezahlschranke versteckt zu bleiben.

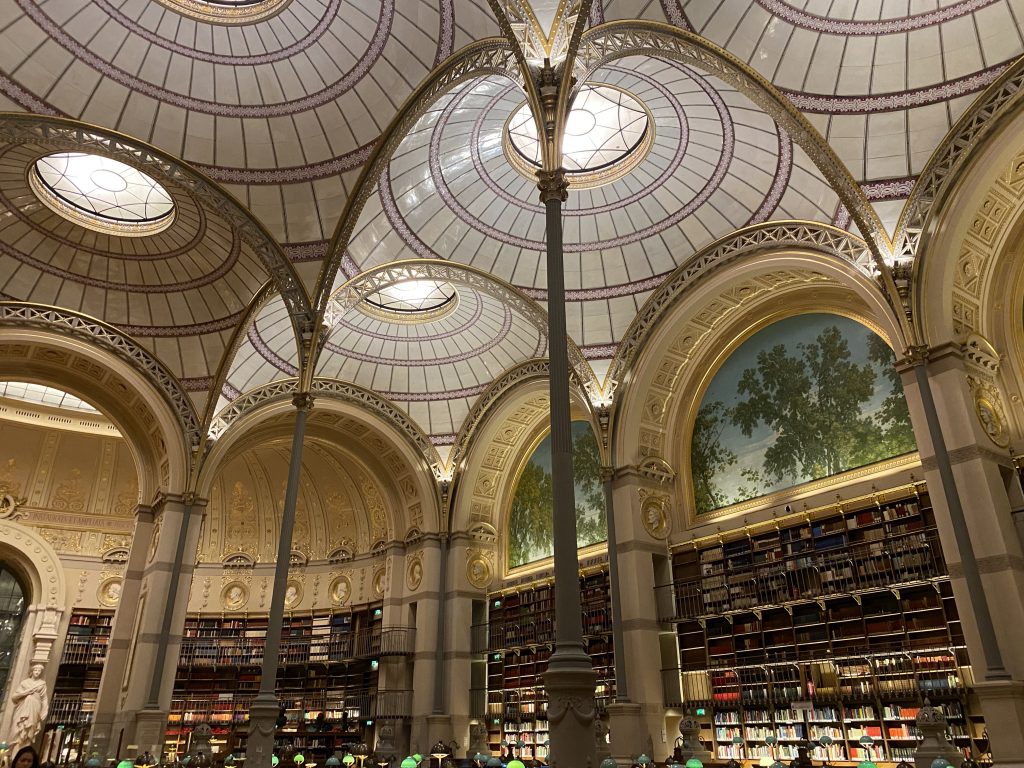

S for Society

At least since the “Greek Polis” became a subject of science, the study of society has filled libraries around the world. To catch up with the social sciences view on society, we may start with foundations based on Max Weber, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Ulrich Beck to then move on to my predilection with micro-level foundation of social theory based on work from James Coleman. The history of sociological ideas runs from the protestant work ethic, autopoiesis in systems theory, ethics of discourse and communicative action, risk management to “1 to 1 relationships” as pillars of theorising about society. 10.000 pages later on, you might still ask yourself the question: what practical knowledge have I gained from this. Well let’s see. Imagine you want to learn about a friend and whether s/he is really a friend. Nowadays we would start with an online-search to find profiles of a person (facebook, Instagram, linked-in, twitter, twitch, mastodon). When the first entries pop-up, we start to learn about interests, looks, friends and preferences of the person. In which social media the person is (or not) participating tells a lot. We start to build an image of the person and her/his networks and communities. Soon we start comparing the person’s world reference framework with our set of values and characteristics. Welcome to thinking about society in small, and interactions within society or between groups of society. Adding some solid knowledge about statistics and you’re ready to start the science of society.

Yet, so many still open questions. When talking about society, we have to think about the trend of individualisation and ways to keep society together despite increasing plurality of life courses. “Solitude versus loneliness” is as much a social as it is an individual based issue. Community-building with inclusion, staying-on and exclusion processes have to be studied in detail. The whole process of civilisation or the study of suicide has been a sociological topic since its inception by Emile Durkheim. Imagineering is an additional tool to speculate in a systematic way about the past and future of society. That’s where all the arts come into the picture as well. The history of art is full of perspectives on society, its splendour, the misery of individuals, communities and societies. An emotional starting point is a very valid starting point, the science of society then moves on to abstraction and generalisations as well. The challenge is, to capture audiences emotionally, with short reflections on society.

R for Repairing

Without noticing for many people, we have shifted into the repair mode. Our planet needs repair work. Well beyond the less plastic, CO2, less oil, gaz and pollution in general, we have to actively repair what we have damaged, certainly since the industrial revolution. With nuclear waste we have entered into a phase, in which repairing is not really feasible. Areas around Tschernobyl and Fukushima speak for themselves. However, we seem to leave the repairing to future generations. Whereas for us currently it is an option, later on it will be an obligation.

The bionic interest has already turned to the Axolotl and Polycarpa mytiligera. Both species can repair themselves after the loss or a malfunctioning part of their body. Rather than producing externally, growing the spare part is a promising healing device. Nature provides many fabulous insights, if we were able to preserve the biodiversity. Repairing biodiversity is difficult, impossible for lost species which we do not even really know. Start to repair and build awareness that repairing can be fun. Beyond the gender stereotypes, women repair cars, men repair clothes, we have to learn from each other how to use our repair knowledge for many other things and devices. This applies even to our social, legal and economic systems.

In addition to reimagining, we need repairing everywhere. I have lots of stuff to repair at home. When do you start repairing? Welcome to the next trend: the joy to repair, repairs even joy.

Q for Question

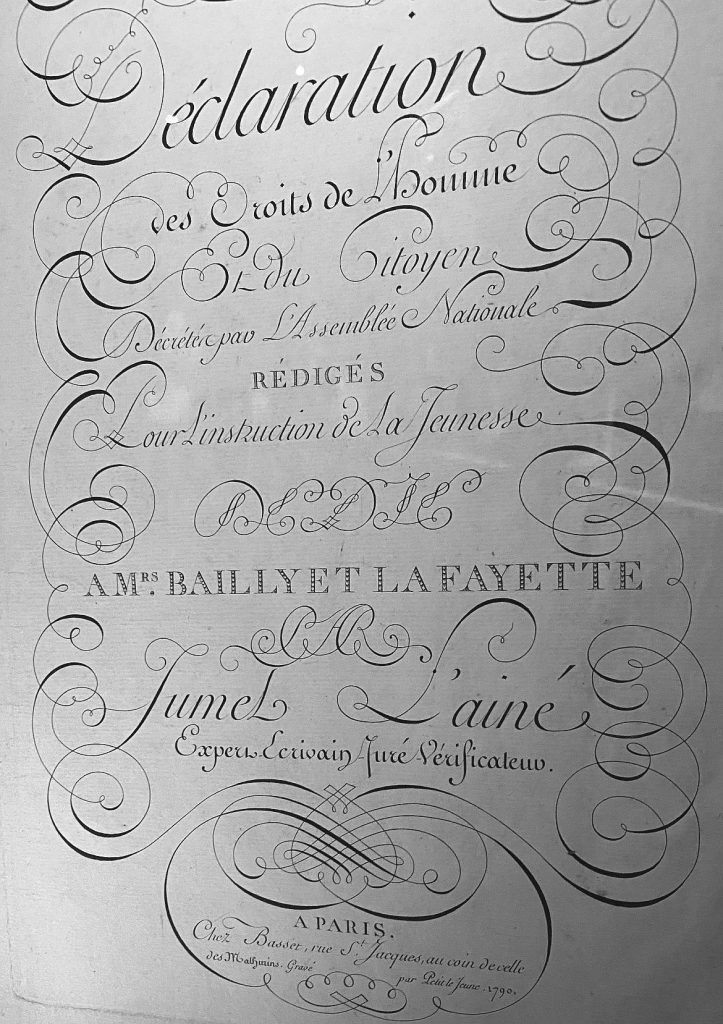

Quality and quantity or queer and query could have made valuable entries here as well. Common to all is the underlying process of questions. Questions put to oneself, to others, society or supra natural or supra national instances. Can quantity turn into quality? Is a queer perspective a new one? Is a query in a programming language the beginning of each algorithm? Questioning is a child’s “natural” approach to understanding the world. This does not stop soon after childhood, but it is occupying, if not haunting, us until the end of our life. When is this exactly happening – the end thing? Are we free to chose this? Just try to answer one of these questions and you’ll find out how one question leads to the next. We are all the same in this behaviour. However, we all find different stopping rules to the query algorithm. Religion is a fast shortcut to stop further questions. Sciences are the never, ever, ending type of questioning. Mathematics solved part of the problem. For a lot of series we are able to calculated the limit value towards which the series evolves circumventing the lack of a stopping rule. Fundamental human rights are such a far-reaching stopping rule. Just like after the French revolution, the question was, how to quickly spread the message of human rights. Didactic and paedagogics evolved in parallel. From “cogito ergo sum” to “rogatio ergo sum”.

P for Policy

Politics and policy are key elements of democracy. Agreeing that we might strongly disagree, is a virtue of democracy, particularly in order to avoid a confrontation using force. Dialectic thinking builds on the confrontation of opposite opinions originating even of the same factual knowledge. Based on different theories the same evidence will be interpreted differently. Hence, in the field of politics, where disagreement is part and parcel of the game to build majorities, policies will change. This then leads to the belief that we need a policy in each and every subject of the alphabetical list we are about to create. There is a high risk, if you are not having a digital security policy, you will be at high risks that crucial infrastructure might not work in case of a major internal or external conflict. Candide in his small garden might run out of water to water the plants or climate change is threatening the species growing until recently. Young startups, just like ageing enterprises, persons or societies need a policy to take care of survival, not only of the fittest. As the challenges and stakes of humanity rise fast, a revival of the policy sciences is dearly needed before the pervasive skill shortages creap into the fields of social sciences as well.

N for Nature

The first association with nature for me is the nature surrounding my childhood. Rivers, forests, vineyards, mountains. Maybe a little bit of German romanticism surrounds this. I still enjoy occasionally listening to some nature romantic songs (Lieder) from Schubert, Schumann, Flotow or Mahler. Beginning with adolescence natural sciences took over, but what does natural really mean in the natural sciences. In the “Encyclopedia Britannica” the term natural has already been dropped. What has been referred to as natural sciences is just found under the term sciences. The social sciences or psychology are not included under entry of sciences. One of the high reputation scientific journals is still named “nature”. Only a small fraction of the papers deal with what ordinary people would associate with nature. The nuclear fusion or nuclear energy research and applications in practice figures still prominently in there. Ever since Tschernobyl, Fukushima or Hiroshima, horrific dangers are associated with nuclear energy. The power plant of Saporischschja in Putin’s war, dominates public concerns in 2022. The natural sciences frequently are certainly not researching in the interest of nature. Hence, the social sciences need to deal with the social consequences of (natural) scientific advances. Science and technology have an intrinsic link to each other.

The loss of biodiversity is the most obvious demonstration of how cruel our own species is towards any other form of live. Not only is demography reminding us that with 8 billion of us we might further contribute to our own overpopulation, we might sooner or later destroy the whole planet either slowly with polution or through weapons of mass destruction. Poor nature, instead of pure nature is our destiny. Our western lifestyle is not sustainable and we have no right to impinge on the rights and resources of future generations of us or those who have not poluted the planet like us in other parts of the world. So, when did it all start to go wrong? Probably our creed for more of everything has been nurtured for far too long. Less is more has to replace it somehow. This is also part of our nature.

M for Memory

Besides the English term memory, which refers to a huge scientific literature starting with cognitive psychology, I like the French version of “mémoire”, because it is more comprehensive with additional meanings, nicely represented by Wikipedia.org. On the German Wikipedia-page you find first the reference to the children’s game memory, turning around images and memorising where the counterpart is/was (play pairs). This diversity hints towards a cultural element in memory. There is a person’s memory or mental capacity to recall and ways to remember. The latter term refers a lot more to collective memories and becomes a more debated issue. Danny Trom uses the term “split memory” in a chapter on France and the “myths of nations” (p.129-151). In David Brook’s reader on “the social animal” he states that grandmasters in chess (p.88) were long believed to have superior memory. This is actually not true as memory experiments showed, but they rather saw formations and “internal connections forming networked chunks of information”.

“Mémoire”, on the contrary, refers also to the writing of a person’s own biography. Nowadays, book shops contain whole sections of autobiographies, the most sold appears to be the one by Michele Obama recently, if I recall correctly. Among the most scandalous is the publication of the “Journal pour Anne (Pingeot) 1964-1970” by Francois Mitterand. All the autobiographical documents make explicit major parts of what might form collective memory later on.

Memory has found its way into engineering and computing. The memory effect in batteries or being “out of memory” frightens users in computing or programming. In short, I wish you the best of memories reading this page and stimulation by visiting memorials (image: Jewish Museum in Berlin 2022, Ullmann exhibition).

L for Law

Contrary to a popular misunderstanding. Law is not boring. The history of ideas is full of exiting projects based on laws. Starting with the foundation of empiricism, i.e. the comparison of laws governing the different Greek city states pioneered by Aristotle. Considering law from the perspective of legislation gives it an actionable touch and makes it more exciting to many persons. Contrary to a static perception of law, laws can be changed and are subject to interpretation continuously by courts and judges. The fascination with law might start with the philosophers of the French enlightenment like Montesquieu. “De l’esprit des lois” – explains already the need to look behind the literal text of law. What is the spirit of law, becomes the driving question. Not only the categories of countries like republic, monarchy and despotism were argued by him, but also the separation of powers into an executive, legislative and judicial power is his original contribution. These principles govern the German “Grundgesetz” and are a common understanding of the founding states of the European Union as well as a potential breaking point.

A sociological perspective on law is formulated by Niklas Luhmann (short intro in D) and highlights the danger of laws as a self-referential system. This dominated by experts who develop the system further independent of the concerns and understandings of wider society. In order to understand this concern, it is probably useful to think of climate change as an urgent problem. Bio-diversity has for much too long not been of much relevance for legal founding principles of our constitutions. In the same vein, women judges or diversity in the legal profession is a point of concern. Majorities versus minority rights create intrinsic tensions in law, legislation, execution and interpretation. Analysing the half-life of laws is interesting, i.e. how fast do they really change or get abandoned altogether. Equality in front of the law remains a thorny issue. It is a huge issue when moving from law to justice as primary concern. The most interesting point is the view of law as a changing matter, hopefully for the better, but this is another question altogether. Reveillons-nous l’esprit des lois ! (pas seulement au Reveillon).

K for Knowledge

Readers of the sociology and/or the philosophy of science or knowledge have a hard time. Each discipline is evolving at such a high speed that is terribly hard for humans to follow more than 1 or 2 fields. Perhaps the choice of Karma instead of knowledge would have made it easier here. Alternatively, in German it is easy to find many nouns starting with a capital K. Kapital, Krieg, Kritik or Käsekuchen would have been popular, I guess. Soon I shall open the comments for suggestions for additional nouns, as part of the empirical “swarm knowledge strategy” rather than the theory-driven deductive method applied in knowledge generation on my side so far.

But wait, we are already in the middle of the unsatiable quest for knowledge. On a meta-level we would deal with the multiple ways to acquire knowledge and create new knowledge. Artifical intelligence is certainly one of the hypes at the moment. New data and new combinations of data drive us forward in the expanding universe and knowledge space. We have witnessed the disappearance of the thick printed encyclopedia in most households, replaced by specilised digital dictionaries or the network society’s shared knowledge base of “wikipedia“. Knowledge is linked to the history of ideas and Peter Burke is a prominent figure to rely on as a reference in this field. 20 years after “A social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot” he published the much acclaimed: “The Polymath. A cultural history from Leonardo da Vinci to Susan Sontag” in 2020. To synthesise across the many “monsters of knowledge” over centuries is a daunting task. I like quotes like the one from Leibniz (p.77) “the horrible heap of books that is constantly increasing” and then his own continuation: “Printing, once viewed as a solution to the problem, had become a problem itself”. The whole section is devoted to information overload. Fragmentation of knowledge into disciplines and, much worse, the manufacturing of false knowledge create new challenges to knowledge. Maybe transforming the term to “knowledges” rather than knowledge is likely to capture better the differences between artificial knowledge, created by artificial intelligence and specialised algorithms, and human based knowledge. In knowledge storage we have lost the race with computers, but in deciding what are promising combinations between different fields of knowledge, we are still a wee bit ahead of the machines. Klara tell me, where is the exit, or your synthesis of the whole lot. Meanwhile I continue to read – what? books and the like.

I for Imagination

We are all full of imagination. The human brain hardly can do without it. It could be understood as if thinking of oneself is a continuous process of imagining and reimagining oneself. We just developed or were forced to suppress imagination at various instances throughout our lives. Day dreams are rarely tolerated, starting at school, then on the job and probably for a long time also about the way we imagine our own ending or life after death. Just trying not to think, like in meditation, seems to be a very hard exercise and it demands long practice to arrive at longer durations. Abstraction is one of the ways of art to allow imagination to rule the process of creation. In view of the anniversary of Pablo Picasso in 2023, the Brussels Royal museum of fine arts is presenting a paedagogic reflection and demonstration how Picasso emerged on his way towards abstraction as his preferred way of imagination and reimagination as part of the realisation process of his art work. As part of the Cubist revolution Picasso is quoted in this exhibition on how he paints: “Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.” and “Chez moi, un tableau est une somme de destructions.” Nice imagination, reimagination and de-construction I would say. Like the imagination depicted above from Paul Klee reflects the accomplishment of a new form of pictural language. Try imagination, it isn’t hard to do, “John Lennon” sang once. In Brussels you can try seeing the cubist way in the Picasso exhibition, a good way to prepare yourself for the next visits of fabulous exhibitions in honor of Picasso in 2023.

is presenting a paedagogic reflection and demonstration how Picasso emerged on his way towards abstraction as his preferred way of imagination and reimagination as part of the realisation process of his art work. As part of the Cubist revolution Picasso is quoted in this exhibition on how he paints: “Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.” and “Chez moi, un tableau est une somme de destructions.” Nice imagination, reimagination and de-construction I would say. Like the imagination depicted above from Paul Klee reflects the accomplishment of a new form of pictural language. Try imagination, it isn’t hard to do, “John Lennon” sang once. In Brussels you can try seeing the cubist way in the Picasso exhibition, a good way to prepare yourself for the next visits of fabulous exhibitions in honor of Picasso in 2023.

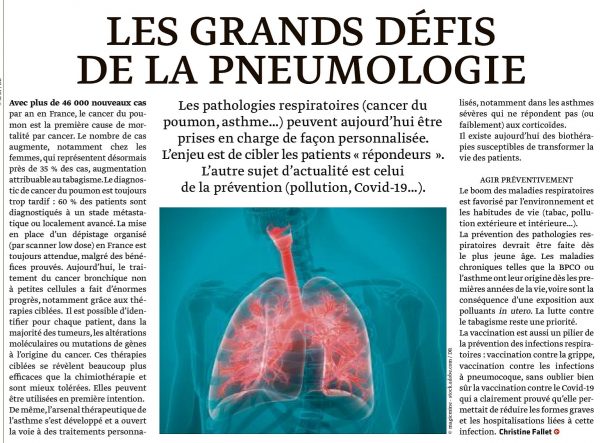

H for Health

Health is not just a personal issue. Of course, in modern times most people are primarily concerned with their very own health. Particularly, if pain is involved, we tend to put ourselves first. Only various religions and ideologies put God or some other bigger thing, for example identity, in front of personal pain. This bigger thing is believed to decide wars, like Russia trying to anihilate Ukraine. Russia’s military agression stands against the fight for freedom, democracy and perpetuates corruption.

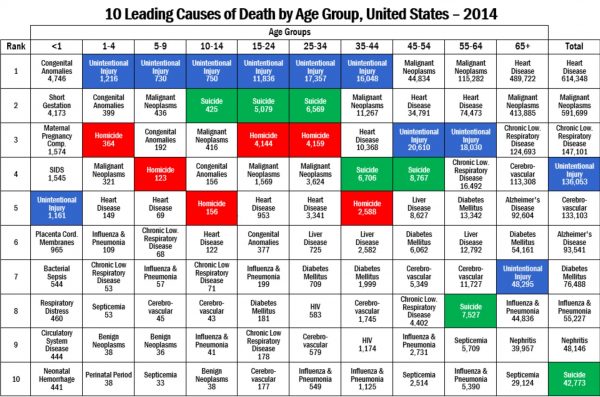

At the beginning of the Corona-Crisis most persons and societies still believed health and infections are only a very personal issue. Researchers with knowledge about “public health” knew already, viruses have accompanied humanity since its beginnings and maybe continue to do so even beyond our disappearance. Hence, addressing the topic of society and health from a public health perspective has become much more popular as prevention is key to fight pandemics as early as possible. However, for prevention to work you have to involve and rely on individual behaviour. As soon as we leave the personal issue of health, we have to address a whole set of other topics like patient – carer relationships, cooperation, interdisciplinarity, public expenditure, public-private partnerships, corruption or behaviour of large crowds. We have developed antidotes against most difficulties, probably the strongest one is solidarity. Social systems that address inequality of provision (e.g. between regions) or inequality in access to and quality of medical services (e.g. doctors, care or pharmaceuticals) have a strong role to play. Structural, financial and political issues play a powerful role in health. As we think more about prevention and costs we start to understand that we have to start with nutrition, mobility, mortality and our western style of life in more general terms, particularly if we think about health on a global scale. There is no planet B where we could travel to, once it has become impossible to lead a healthy life on our planet. Topics of health over the life course or ageing will need a lot more attention. Findings on the risk of suicide after onset of physical health problems (Link to study) asks for fast responses. Access to digital tools might be part of the solution like “Sympatient” as well as being part of the problem like data leakage.

F for Freedom

This choice is no surprise, or is it? Who is longing the most for freedom? People in the so-called Western world are reported to score highest in the rankings of achieved levels of freedom. However, the longing for freedom often seems the strongest in countries, or regions within a country, where elements of freedom are restricted. Then fighting for freedom becomes an intense struggle, sometimes leading to outright war or fighting back like in Ukraine. Beyond the negative freedom (free from capital punishment) there is the positive freedom to express yourself freely. Both perspectives on freedom are crucial. Being free from prosecution is often only a first step towards the goal of being free to live your way of life as you feel it. It has always been a political struggle and will remain one today as well as in future. Less consensus reigns on the topic to what extent economic freedom is a constituent part of the term freedom. Far-reaching economic inequality within societies frequently limit persons at the bottom of the distribution to fully participate in society and excercise many components of freedom like decent food, housing, health and health care. All this remains the biggest challenge for humanity for years to come. We shall need a lot more heros in the name of freedom like the famous Nobel prize winners. Fighting for freedom in a peaceful way is probably the biggest challenge for humanity also in the 21 century.

E for Enterprise

There is a new start-up scene in development in Germany. Interesting to witness the new entrepreneurial spirit. Many of the youngsters grow out of their peer community, wanting to try new ways of working and living together. The new bottom-up or grassroots form of growing a business out of a subculture seems to be an adequate response to the growing diversity of societies and easier ways of community building through online social media. Name it “reach” today, it is similar to what you previously called having a customer base. The new element refers to a blending of cultures. Learning through being online connected to the world, yes, the whole world, allows wide-spread influences from other sub-cultures, be they American, Asian or African. The young are open-minded to new stimuli like “Ikigai” from Japan and, of course, the life histories of founders and individual biographies from entrepreneurs like the legend of Steve Jobs, Apple’s legendary founder. Imagineering has become part of the movie-influenced influencers. Short clips out of a longer story build communities. The witty comment, like at school, gets more attention than the long boring story of the preacher, teacher or the mansplainer. The experience of “flow” is all around these communities and this creates the specific magic of the start-up scene. They take each other to new levels, mutually, reinforcing their preferences and life-styles. They are well aware of the risks they are taking. “Keinhorn” German short for “not an Einhorn”, the one billion value threshold for super successful enterprises taught them crucial lessons. The “ecology of organisations” which I referred to in my courses at the now renamed “Constructor University” previously “International University Bremen”, then “Jacobs University”, (let’s see what comes next?) is an important complementary research tradition to assess the “survival” of enterprises. I still recommend this University, which I quit to start new endeavors. It carries in its several  “names” the important message:

“names” the important message:

start, fail, change, (repeat).

D for Democracy

Stand up for Democracy. Give me a D. Yes, we are passionate for democracy. Even if we are not singing Beethoven‘s “Ode an die Freude” every day, we are well aware that we have to defend democracy at numerous places. The essay in the New Yorker by Jill Lepore from January 2020 on the manifold risks to democracy and the way forward is a great inspiration. Democracy is always a “work in progress”. It improves and in most cases rises with the challenges. However, this demands to stay alert and wither the beginnings of threats to its functioning. Beyond the external threats, internal threats to democratic values are abound. The discursive element that is highlighted in the essay remains crucial. Debating in public is key. Transparency of arguments, reasoning and values are constituent parts of democracy. Clandestine ways of corruption, bribery and threatening of violence become apparent when fractions of society retreat from the public to form insider groups. Defenders of democracy need to speak out in public, publish they work, expose and perform their arts, challenge school curricula and be active in any policy field. This is a lot to do, but we have to prevail and rise to the continuous challenges to the democratic way of life. Too many dictators and autocrats around the world would like to see democracy fail. Worse, they work actively, like in “Qatargate” in November 2022 in Brussels to spread illicit practices of corruption. We have to strengthen our “antennas” and sensors to detect such practices. Prevention is key. Tough reactions with the force of the legal system to stop the spreading is also indicated. Let’s rise to the challenge, again and again with the latest technology.

Bogenschütze

Der Bogenschütze, seine Materialien und Techniken, hat seit Jahrtausenden die Menschheit beeinflusst. Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine  sind schon mehr als 10.000 Tote auf ukrainischer Seite zu beklagen. Der stille Protest vor der russischen Botschaft in Berlin gibt davon Zeugnis. Wer hätte gedacht, dass Heckenschützen in Europa wieder wichtig im Krieg werden. Historisch ist die Bedeutung vielfach belegt und die Künste haben ihren Anteil daran. Auch im Kulturforum Berlins wird wieder aufgerüstet. Nach? der Skulptur “Bastion” vor der Stabi West, hatte die Nationalgalerie ihren dreifachen “Bogenschützen” von Henry Moore auf die Bastion gerichtet. Jetzt hat die Nationalgalerie mit dem Kauf der “Bogenschützen” von Sascha Wiederhold erneut aufgerüstet. Das farbenfrohe Werk des Malers und Bühnenbildners ist derzeit, gleich in der Eingangshalle unten zu bestaunen.

sind schon mehr als 10.000 Tote auf ukrainischer Seite zu beklagen. Der stille Protest vor der russischen Botschaft in Berlin gibt davon Zeugnis. Wer hätte gedacht, dass Heckenschützen in Europa wieder wichtig im Krieg werden. Historisch ist die Bedeutung vielfach belegt und die Künste haben ihren Anteil daran. Auch im Kulturforum Berlins wird wieder aufgerüstet. Nach? der Skulptur “Bastion” vor der Stabi West, hatte die Nationalgalerie ihren dreifachen “Bogenschützen” von Henry Moore auf die Bastion gerichtet. Jetzt hat die Nationalgalerie mit dem Kauf der “Bogenschützen” von Sascha Wiederhold erneut aufgerüstet. Das farbenfrohe Werk des Malers und Bühnenbildners ist derzeit, gleich in der Eingangshalle unten zu bestaunen.  Die “reclining figure” von Moore am UNESCO-Gebäude in Paris hat mich aufgrund des verkörperten Optimismus eher inspiriert, wenngleich das “Three Way Piece No.2 Archer” klare Stellung im Kulturforum bezieht. Die Stabi West hat mit der Renovierung der Stabi Ost und direkter Busline ihre backup Truppen deutlich verstärkt. Mit der Nachbarschaft der Scheune wird die Neue Nationalgalerie, bei erfolgter Unterstützung durch die Gemäldegalerie und der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel, in einigen Jahren das Kulturforum dominieren. Das WZB hat schon mal seine Kathedrale aufgestockt und die Digitalisierung wird von der Stabi insgesamt dynamisch vorangetrieben. Schon längst ist die Kultur in einem umfassenderen Cyberwettkampf, der zunächst zwischen den Generationen ausgetragen wird. Während die Stabis von der jüngeren und mittleren Generation dominiert werden, haben die Tempel der Moderne ein Alterungsproblem. Ob es nach den Kirchen die Museen treffen wird, bleibt zu befürchten. Die hohen Studierendenzahlen verstärken die Truppen der Stabis. Letztlich hängen alle diese Institutionen am Tropf der öffentlichen Finanzen (Statistikinfo). Es wird mehr MäzenInnen brauchen und viele kleine Fördervereine, die diese wertvolle Vielfalt erhalten wollen. Retten wir, was noch zu retten ist.

Die “reclining figure” von Moore am UNESCO-Gebäude in Paris hat mich aufgrund des verkörperten Optimismus eher inspiriert, wenngleich das “Three Way Piece No.2 Archer” klare Stellung im Kulturforum bezieht. Die Stabi West hat mit der Renovierung der Stabi Ost und direkter Busline ihre backup Truppen deutlich verstärkt. Mit der Nachbarschaft der Scheune wird die Neue Nationalgalerie, bei erfolgter Unterstützung durch die Gemäldegalerie und der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel, in einigen Jahren das Kulturforum dominieren. Das WZB hat schon mal seine Kathedrale aufgestockt und die Digitalisierung wird von der Stabi insgesamt dynamisch vorangetrieben. Schon längst ist die Kultur in einem umfassenderen Cyberwettkampf, der zunächst zwischen den Generationen ausgetragen wird. Während die Stabis von der jüngeren und mittleren Generation dominiert werden, haben die Tempel der Moderne ein Alterungsproblem. Ob es nach den Kirchen die Museen treffen wird, bleibt zu befürchten. Die hohen Studierendenzahlen verstärken die Truppen der Stabis. Letztlich hängen alle diese Institutionen am Tropf der öffentlichen Finanzen (Statistikinfo). Es wird mehr MäzenInnen brauchen und viele kleine Fördervereine, die diese wertvolle Vielfalt erhalten wollen. Retten wir, was noch zu retten ist.

Berlin Kulturforum

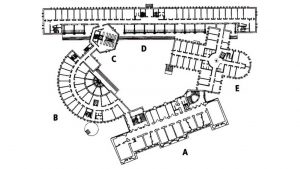

Am 4.11.22 war mal wieder Museumssonntag. In großer Zahl strömten die Besuchenden in die Berliner Museen. Da war ich auch dabei. Rechtzeitig Zeitfenster zu buchen, war die Devise. Selbst das war mir gelungen. So habe ich mir einen musealen Overkill – “plein dans les yeux” geschaffen, der einen fantastischen kulturhistorischen Gesamteindruck vermittelt hat. Für mich beginnt die architektonische Zeitreise mit dem Bau von James Sterling und seiner “rosa, himmelblauen Denkfabrik” mit seinem einmaligen Grundriss.  Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.

Dort lässt sich nicht nur im Campanile träumen (C Beispiel hier). Im Video gleich am Anfang zu sehen ist das WZB. Dann geht es über die Gemäldegalerie und dem Kupferstichkabinett zur Matthäuskirche samt Glockenschlag. Die Phiharmonie ist der gold-gelb strahlende Diamant der Schmuckreihe, sicherlich auch wegen der “ansteigenden Weinberge” (Zitat von Architekt Hans Scharoun) darin. Farblich sticht das Zeltdach des windigen Sony Centers hervor. Der Bahntower am Potsdamer Platz hat schon mal das Licht ausgeschaltet, damit die Züge noch rollen. Das Keuzfahrtschiff oder der Containerkoloss des gebürtigen Bremerhavener Scharoun (Staatsbibliothek) ist jetzt sonntags geöffnet und leuchtet in bescheidener Sachlichkeit. Die NNG – Neue Nationalgalerie lässt durch die Beleuchtung und transparente Architektur auf die laufende Ausstellung von “Bonvicini” blicken. Dazugehörig ist die Klanginstallation, die im Hintergrund zu hören ist, auf der äußeren Wandelhalle, die früher schon zu Choreografien inspirierte.  Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?

Ach richtig, es fehlt noch etwas. Bei Tageslicht ist der Traum vorbei, da wird an dem nächsten Megaprojekt gebaut, “der Scheune“. Naja, den Grundriss kennen wir ja alle. Das Berliner Psychogramm am Ende des Videos zu sehen, heisst: “I must have a wall behind me”. Ich muss eine Wand/Mauer hinter mir haben. Aber so richtig los kommen von den Mauern, können wir hier nicht, oder?